30/11/2015 LE BOHEC Blandine L2 CR : Orianne DODIER

GENETIQUE MEDICALE – Diagnostic indirect et haplotypes

30/11/2015

LE BOHEC Blandine L2

CR : Orianne DODIER

Génétique médicale

C. BEROUD

14 pages

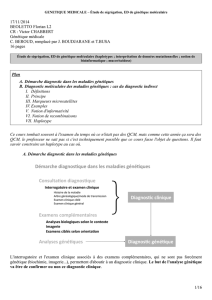

Étude de ségrégation, ED de génétique moléculaire (haplotypes ; interprétation de données

mutationnelles ; notion de bioinformatique ; mucoviscidose)

Diagnostic indirect et haplotypes.

Plan

A. A. Démarche diagnostique dans les maladies génétiques

B.

C. B. Diagnostic moléculaire des maladies génétiques : cas du diagnostic indirect

I. Définitions

II. Principe

III. Marqueurs microsatellites

IV. Exemples

V. Notion d'informativité

VI. Notion de recombinaisons

VII. Haplotype :

a. Principe

b. Les différentes étapes

c. Exercices

VIII. Applications

IX. Exercices

A. Démarche diagnostique dans les maladies génétiques

L'interrogatoire et l'examen

clinique associés à des examens

complémentaires, qui ne sont pas

forcément génétiques (biochimie,

imagerie...), permettent d'aboutir

à un diagnostic clinique. Le but

de l'analyse génétique va être de

confirmer ou non ce diagnostic

clinique.

1/14

GENETIQUE MEDICALE – Diagnostic indirect et haplotypes

B. Diagnostic moléculaire des maladies génétiques : cas du diagnostic indirect

On peut faire des analyses de cytogénétique (caryotype standard, FISH...) ou de génétique moléculaire :

•soit par diagnostic direct : séquençage du gène et recherche de l'anomalie génétique primaire ; ce qui

est de plus en plus fait à l'heure actuelle ;

•soit par diagnostic indirect : analyse de ségrégation des marqueurs en essayant de connaître le locus de

l'anomalie et d'analyser son mode de ségrégation dans une famille par des haplotypes. Cette méthode a

été utilisée pendant de nombreuses années quand on connaissait les gènes (on savait à peu près ou ils

étaient), mais qu'on ne savait pas aller chercher directement la mutation dans le gène.

L'objectif du diagnostic moléculaire est d'établir un diagnostic précis par l'identification de l'anomalie

génétique. Cela a un intérêt de certitude diagnostique pour permettre une prise en charge adaptée (les

recommandations de certaines mutations ne sont pas les mêmes en terme de suivi) et un conseil

génétique adéquat (risque d'être porteur, risque de récurrence...).

Il y a deux approches :

•diagnostic direct qui consiste en la recherche de l'anomalie génétique primaire permettant

l'identification de mutations constitutionnelles délétères.

•diagnostic indirect qui à l'aide de marqueurs informatifs (haplotypes) va permettre d'étudier la

coségrégation d'un phénotype avec un allèle particulier dans une famille.

Dans le diagnostic direct, on a donc un individu auquel on fait des analyses, alors que dans le diagnostic

indirect il faut disposer d'une famille suffisamment grande pour avoir des sujets sains et des sujets malades afin

de savoir quel est l'haplotype qui ségrège avec la maladie.

Dans ce cours, on ne s'intéresse qu'au diagnostic indirect.

Actuellement, on utilise le diagnostic indirect dans certaines situations particulières (très restreintes) :

•diagnostic prénatal de certaines maladies (recherche de la mutation causale) : plutôt en complément de

l'étude directe (par exemple, pour un avortement, la responsabilité est très grande donc il faut être sûr du

diagnostic).

•diagnostic pré-implantatoire : analyse d'une seule cellule afin de savoir si le fœtus a hérité ou pas du

marqueur pathologique ou de l'haplotype morbide (faire du séquencage sur une cellule n'est pas possible

en raison de la trop faible quantité d'ADN donc l'analyse directe est impossible dans ce cas).

La technique est aussi utilisée pour :

•la vérification de l'identité d'un échantillon : par exemple, quand on réalise un diagnostic prénatal,

cette technique permet de confirmer que le prélèvement réalisé (de trophoblaste ou de liquide

amniotique) est bien celui du fœtus et non celui de la mère par contamination (car le prélèvement peut

être sanglant) ;

•les empreintes génétiques ;

•d'autres applications.

L'utilisation de marqueurs pour analyser la coségrégation marqueur/maladie nécessite de :

•connaître la localisation du gène morbide : si on ne connaît pas le locus du gène, on ne peut aller

trouver les marqueurs de polymorphisme qui vont l'entourer ;

•connaître des marqueurs polymorphes localisés à proximité ou dans le gène ;

•étudier la coségrégation familiale phénotype/marqueur : il faut que les marqueurs ségrègent toujours

avec la maladie.

2/14

GENETIQUE MEDICALE – Diagnostic indirect et haplotypes

Tout cela permet donc de réaliser un suivi indirect

de la transmission d'une mutation dans une famille.

Ainsi, pour chaque famille, l'étude va être différente.

Les principales contraintes sont :

•la nécessité de connaître le gène impliqué (ou le locus) pour choisir les marqueurs à utiliser (le problème

se pose s'il y a hétérogénéité génétique).

•la nécessité d'avoir une certitude du diagnostic clinique chez les sujets.

•la nécessité d'une étude familiale.

•la nécessité d'avoir une famille suffisamment grande pour qu'elle soit « informative », c'est à dire qu'il

faut avoir accès aux autres personnes de la famille et que c'est parfois non concluant.

•le risque d'erreur ou d'impossibilité de conclure en cas de recombinaison (ségrégation du marqueur d'un

côté et la mutation de l'autre alors qu'il sont liés chez tous les autres individus).

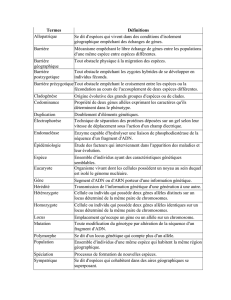

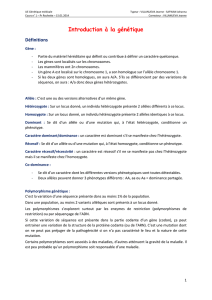

I. Définitions

Locus : emplacement sur un chromosome (d'un gène, d'une séquence...).

Allèle : une ou plusieurs versions alternatives d'un même gène, d'une même séquence d'ADN. S'applique aux

mutations, aux polymorphismes, aux marqueurs génétiques...

Exemples : pour un gène, allèle sauvage et allèles mutés ; pour un marqueur, différentes tailles (allèle de 8

répétitions, allèle de 2 répétitions, etc). Un marqueur est d'autant plus informatif qu'il a de nombreux allèles.

Hétérozygote : un individu est hétérozygote pour un locus lorsqu'il possède deux allèles différents à ce locus.

Homozygote : un individu est homozygote pour un locus lorsqu'il possède deux allèles identiques à ce locus.

Hémizygote : un individu est hémizygote pour un locus lorsqu'il possède un seul allèle à ce locus (cas du

chromosome X chez l'homme).

Génotype : ensemble des allèles à un ou plusieurs locus chez un individu.

Haplotype : arrangement linéaire ordonné des allèles sur un chromosome.

3/14

GENETIQUE MEDICALE – Diagnostic indirect et haplotypes

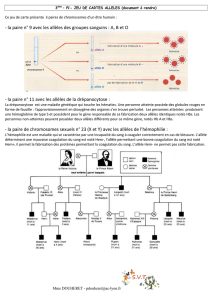

A, B, C : locus de polymorphisme.

Lorsque l'on a des résultats bruts, on ne sait pas si on a A2 B2 C2 ou A2 B1 C2 ou A3 B1 C2, etc. On sait juste

que l'individu a ces deux marqueurs mais on ne sait pas lequel est situé sur un allèle et lequel est situé sur

l'autre.

Le but est de reconstruire ces haplotypes pour savoir dans quels alignements ils sont.

Les allèles proches sont transmis ensemble (« en bloc ») sauf s'il y a une recombinaison méiotique entre

deux locus.

II. Principe

Les outils utilisés sont des marqueurs génétiques « anonymes ». Ce sont des variations polymorphes de la

séquence d'ADN, répartis uniformément sur le génome et de localisation connue, n'ayant pas d'effet direct sur

le phénotype. Il faut sélectionner des marqueurs à proximité du gène/locus ou dans le gène/locus morbide

impliqué (les marqueurs peuvent donc être intragéniques ou extragéniques). Quand on a le choix il est

préférable de choisir un marqueur intragénique car il y moins de risque de recombinaison.

CR : les marqueurs n'ont pas

d'effet pathologique. Ils sont

utilisés pour suivre

directement ou indirectement

la transmission d'une

mutation (connue ou non)

dans une famille).

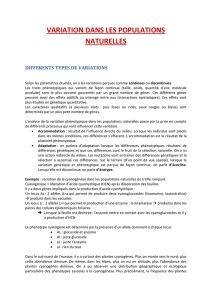

Il existe différents types de marqueurs :

•Microsatellites (ou Short Tandem Repeats : STR) : polymorphismes de répétitions, répartis

uniformément dans le génome, tous les 25 à 100 kb. Ce sont ceux qui sont le plus utilisés car souvent on

est multi-allélique et non homozygote pour ces régions là (marqueurs de choix).

•Single Nucleotide Polymorphism (SNP) : polymorphismes au niveau d'un nucléotide, très abondants (1

SNP/1 kb), on en connaît plus de 1,5 millions, ils sont répartis uniformément dans le génome et bi-

alléliques.

•Restriction Fragment Lenght Polymorphisms (RFLP) : polymorphismes de restriction. Il s'agit de

marqueurs de polymorphismes qui réagissent avec des enzymes de restriction. C'est aussi un marqueur

bi-allélique (s'apparente aux SNP).

•Autres : délétions, insertions...

Il faut retenir que la plupart du temps ce sont les microsatellites qui sont utilisés.

III. Les marqueurs microsatellites

Le choix de la région d'intérêt dépend du diagnostic clinique et des connaissances. On sélectionne les

marqueurs de polymorphisme (marqueurs informatifs dans la famille) puis on procède à une amplification des

régions par PCR de ces marqueurs ce qui permet d'obtenir des quantités suffisantes des séquences d'intérêt pour

permettre leur détection (1 cellule contient environ 7 pg d'ADN donc il faut amplifier les régions d'intérêt car

sinon elles sont indétectables). L'analyse des produits amplifiés permet ainsi la détection des allèles (selon la

taille des produits amplifiés) et la détermination du génotype.

4/14

GENETIQUE MEDICALE – Diagnostic indirect et haplotypes

Les microsatellites sont des séquences d'ADN répétées en tandem, d'un motif de 2 à 10 pb et dont la taille totale

est inférieure à 100 pb. Plus le motif est grand, plus le produit amplifié sera grand et moins ce sera pratique.

Ils sont très polymorphes et répartis uniformément

sur l'ensemble du génome, principalement dans les

séquences intergéniques et intragéniques (rarement

dans les séquences codantes) et constituent

d'excellents marqueurs génétiques.

On sépare les allèles en fonction de leur taille.

On détermine le statut de chaque individu pour le marqueur étudié :

1 bande (ou 1 pic) si c'est un homozygote, 2 bandes (ou 2 pics) si c'est un hétérozygote.

Pourquoi la technique de séquençage n'est-elle pas utilisée ? Car c'est beaucoup plus compliqué à interpréter

lorsque l'on a des allèles différents (l'un avec 12 répétitions et l'autre 15 répétitions par exemple), le risque

d'erreur est donc accru.

Dans quelle situation est-elle intéressante ? Sur le chromosome X chez un homme (car hémizygote donc il n'y a

qu'un seul allèle)

La séparation des allèles est réalisée en fonction de leur taille (c'est une électrophorèse, l'ADN migre vers le +

car il est chargé négativement).

Diagnostic moléculaire indirect : récapitulatif

Il s'agit d'une étude au niveau de la liaison marqueurs-maladie avec utilisation de marqueurs polymorphes

intragéniques ou extragéniques pour analyser la coségrégation d'un phénotype avec un allèle particulier dans

une famille.Il repose sur des méthodes de PCR de marqueurs situés dans ou à proximité du locus morbide (si

possible) afin de minimiser les risques d'erreurs dus à des événements de recombinaison. Les marqueurs

microsatellites sont vraiment des marqueurs de premier choix.

5/14

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%