Prise en charge hémodynamique du sepsis gave

PRISE EN CHARGE DU DIABÉTIQUE

NON INSULINODÉPENDANT (TYPE 2)

Michel Carles, Livu Dimache, Marc Raucoules-Aimé

Département d’Anesthésie-Réanimation du CHU de Nice, Hôpital l’Archet

2, 151 Route Saint Antoine Ginestière, 06202, Nice Cedex 3, France.

E-mail : carles.m@chu-nice.fr

INTRODUCTION

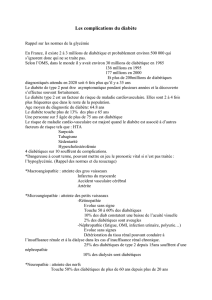

Le diabète de type 2 est une maladie lourde de conséquences par ses com-

plications. Il constitue un problème de santé publique dont le poids humain et

économique va croissant. Ses complications en font une maladie dont la morbidité

et mortalité sont fortement accrues par rapport à la population générale. Pour

les complications cardio-vasculaires, le risque est multiplié par un facteur de 2 à

3. Le diabète de type 2 est la première cause de mise en dialyse en France, et

le risque d’amputation de membre est multiplié par 10. Enfin, les complications

oculaires en font une des premières causes de cécité ou d’altération de l’acuité

visuelle. On estime à environ 7 ans le retard au diagnostic dans cette affection.

Aux Etats-Unis, des études longitudinales de suivi de sujets ayant été diagnosti-

qués comme diabétiques sur un test d’hyperglycémie provoquée orale (HGPO)

pathologique, ont montré que le délai moyen entre la découverte biologique et

le diagnostic clinique de diabète de type 2 est de 10 ans. Dans ces conditions,

les complications micro et macrovasculaires commencent à se développer avant

que le diagnostic de diabète de type 2 n’ait été porté, expliquant en grande

partie la morbidité importante de cette affection. Ainsi, au moment du diagnostic

clinique du diabète, la rétinopathie est présente chez 10 à 29 % des patients et

la protéinurie est détectée chez 10 à 37 % des sujets. Quant aux complications

macrovasculaires (coronaropathie, artériopathie périphérique), elles débutent

encore plus précocement dès le stade de l’intolérance au glucose.

Cette affection s’associe fréquemment à d’autres facteurs de risque cardio-

vasculaire : parmi les adultes porteurs d’un diabète de type 2 non diagnostiqué,

61 % déjà sont hypertendus, 50 % hypercholestérolémiques, 30 % hypertrigly-

céridémiques. Une fois le diabète diagnostiqué, 50 % à 74 % sont hypertendus

et 38 % à 60 % selon les pays sont porteurs d’une dyslipidémie [1].

Ces données expliquent pourquoi les critères diagnostiques de diabète

(Tableau I) ayant prévalu jusqu’alors (glycémie > 1,4 g.l-1) ont dû être révisés à

la baisse car ils ont contribué au retard de prise en charge de cette affection (cf.

chapitre suivant).

MAPAR 2006

384

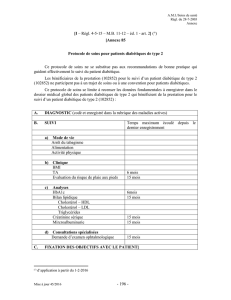

TABLEAU I

Critères diagnostiques du diabète

Les anciens critères diagnostiques (OMS, Technical report 1980)

Était considéré comme diabétique, un sujet présentant à deux reprises :

• une glycémie à jeun supérieure à 7,8 mmol.l-1 (1,40 g.l-1)

• ou une glycémie deux heures après la prise orale (charge) de 75 g de glucose,

supérieure à 11 mmol.l-1

.

Les nouveaux critères proposés par l’American Diabetic

Association (ADA, 1997) et l’ANAES (1998)

Est considéré comme diabétique, un sujet présentant à deux reprises :

•

une glycémie à jeun (au moins 8 heures de jeûne) > 7 mmol.l-1 (> 1,26 g.l-1)

Est considéré comme normal :

• un sujet ayant une glycémie à jeun < 6,1 mmol.l-1 (< 1,10 g.l-1)

Sont considérés comme ayant une glycorégulation anormale :

•

les sujets ayant une hyperglycémie modérée à jeun : glycémie > 6,1 mmol.

l-1 e

t < 7 mmol.l-1 (>1,10 g.l-1 et < 1,26 g.l-1)

• les sujets ayant une intolérance au glucose: glycémie à jeun < 7 mmol.l-1

(< 1,26 g.l-1) et glycémie deux heures après la prise de 75 g de glucose

> 7,6 mmol.l-1 (> 1,40 g.l-1) et < 11,1 mmol.l-1 (< 2 g.l-1).

Cette modification des critères diagnostiques conduit aussi à une révision

de la classification des diabètes et à une réévaluation des données épidémiolo-

giques. La précocité du diagnostic et de la prise en charge ainsi que la globalité

des actions thérapeutiques conditionnent à l’avenir le pronostic de ces patients.

Quant au risque opératoire, il est essentiellement lié aux complications dégénéra-

tives du diabète en particulier cardio-vasculaires ou affectant le système nerveux

autonome. Dans ce contexte l’évaluation préopératoire est fondamentale. Par

ailleurs, la place de l’anesthésie locorégionale est aujourd’hui réhabilitée et les

niveaux du contrôle glycémique en per et postopératoire sont maintenant aussi

bien définis.

1. DIAGNOSTIC, CLASSIFICATION ET ÉPIDÉMIOLOGIE DU DIABÈTE

Le diabète est une affection métabolique caractérisée par la présence d’une

hyperglycémie chronique résultant d’une déficience de sécrétion d’insuline,

d’anomalies de l’action de l’insuline sur les tissus cibles, ou de l’association

des deux. Le diagnostic du diabète repose donc sur la mesure de la glycémie

réalisée soit à jeun, soit deux heures après ingestion de 75 grammes de glucose

(test d’hyperglycémie provoquée orale : HGPO). En l’absence de symptômes

cliniques, le diagnostic de diabète, avant d’être retenu, doit être confirmé par

une deuxième mesure montrant un nouveau résultat anormal.

La classification du diabète comporte schématiquement deux formes : le

diabète de type 1 anciennement appelé diabète insulinodépendant ou diabète

juvénile, qui représente environ 10 % des cas (150 000 personnes en France)

et débute habituellement avant 30 ans, et le diabète de type 2 anciennement

dénommé diabète non insulinodépendant ou diabète de la maturité qui repré-

sente environ 90 % des cas (1 300 000 personnes en France).

Questions pour un champion en anesthésie 385

La prévalence du diabète de type 2 diagnostiqué est proche de 3 % dans

la population française. La population à risque de diabète de type 2 correspond

essentiellement à la population des obèses. La prévalence de l’obésité (indice

de masse corporelle > 30 kg.m-²) dans la population adulte française est estimée

à plus de 10 %. Si le diabète de type 1 est habituellement reconnu devant des

symptômes (amaigrissement, polyurie, polydypsie) le diabète de type 2 est le

plus souvent asymptomatique et diagnostiqué fortuitement, à l’occasion d’une

prise de sang lors d’un bilan systématique en particulier avant un acte chirurgical.

Le nombre de diabétiques méconnus ne dépasse probablement pas 500 000.

2. LES LÉSIONS DÉGÉNÉRATIVES ET L’ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE

2.1. L’ATTEINTE CARDIO-VASCULAIRE

L’atteinte cardio-vasculaire fait toute la gravité et la difficulté de prise en

charge péri-opératoire du patient diabétique.

2.1.1. L’ATTEINTE CORONARIENNE

L’étude Framingham a montré que le risque de maladie coronaire est multi-

plié par deux chez les diabétiques de sexe masculin, comparés à une population

non diabétique de même âge [2]. Le risque est multiplié par trois, chez les

femmes diabétiques après la ménopause. Cette étude a, pour la première fois,

souligné la fréquence des morts subites et le caractère volontiers atypique de

la sémiologie de l’ischémie myocardique chez les diabétiques. Au cours des

20 dernières années, d’innombrables études épidémiologiques ou d’interventions

thérapeutiques portant sur de grandes cohortes de diabétiques ont confirmé

le risque coronarien. En 1993, l’étude MRFIT a montré que sur une période de

suivi de 12 ans, l’incidence de la maladie coronaire était multipliée par 3,2 chez

des hommes diabétiques comparés à des hommes non diabétiques, strictement

appariés. Cette étude a également démontré que le diabète de type 2 était un

facteur de risque coronarien majeur et indépendant [3]. Plus récemment dans

l’étude épidémiologique UKPDS, chez des diabétiques de type 2 récemment

diagnostiqués et des deux sexes, la maladie coronaire a été identifiée comme

la cause principale de décès [4].

La fréquence et le mauvais pronostic de la maladie coronarienne sont donc

augmentés chez les patients diabétiques qui viennent à la chirurgie et ceci

d’autant plus qu’ils sont âgés. Trois points concernant leur prise en charge en péri-

opératoire sont à souligner. Le premier porte sur le dépistage en préopératoire de

l’ischémie myocardique silencieuse (IMS), le second sur la place de l’angioplastie

dans le traitement des lésions coronaires, le troisième concerne la place des

inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) après infarctus du myocarde.

Le diagnostic d’IMS doit être porté chez un malade ayant des lésions signifi-

catives, alors que le malade n’a aucun symptôme clinique thoracique, au repos,

à l’effort, ou au froid, qu’il n’a pas de cardiomyopathie ou de valvulopathie [5].

Son ECG de repos est soit normal, soit le siège d’anomalies évocatrices d’une

ischémie myocardique. Les malades diabétiques qui se plaignent à l’effort, au

froid, d’une dyspnée invalidante, de palpitations, d’une gêne thoracique, même

si celle-ci n’a pas les caractéristiques habituelles de la douleur angineuse, ne

rentrent pas dans le cadre du dépistage de l’IMS. Ils sont d’emblée suspects

d’une maladie coronaire à confirmer ou à infirmer par un enregistrement élec-

trocardiographique au cours d’une épreuve d’effort.

MAPAR 2006

386

Le dépistage de l’IMS, doit être effectué pour les hommes, chez les diabéti-

ques de type 2, âgés de plus de 60 ans, artéritiques, ou ayant fait un AVC ayant

laissé peu de séquelles. Chez ces patients, une maladie coronaire est diagnosti-

quée dans 50 % des cas ; les diabétiques micro albuminuriques ou protéinuriques

dont le risque coronarien est multiplié par 2 à 3 sur une période de 10 ans par

rapport à des diabétiques de type 2 normo-albuminuriques appariés ; enfin, les

sujets cumulant tabagisme, HTA et hyperlipidémie. Pour les femmes âgées de

plus de 65 ans, le dépistage de l’IMS doit être pratiqué chez les femmes ayant

eu une ménopause précoce, non substituée ; artéritiques, ou ayant fait un AVC ;

protéinuriques avec ou sans insuffisance rénale.

Pour dépister l’ischémie myocardique silencieuse, on dispose de quatre

méthodes d’investigation non invasives. Ces examens ne doivent être prescrits

que si le malade a préalablement accepté que soit réalisée une coronarographie

et éventuellement un geste de revascularisation, au décours d’un test indiscu-

tablement positif.

L’enregistrement Holter des 24 heures possède une bonne spécificité mais

une sensibilité très faible pour le diagnostic de maladie coronaire ; il est de peu

d’intérêt.

L’échocardiographie de stress est un examen séduisant, mais sa spécificité

et sa sensibilité n’ont pas été évaluées chez les patients diabétiques.

L’enregistrement électrocardiographique au cours d’une épreuve d’effort

est un examen facilement réalisable et d’un coût raisonnable. A la condition

qu’elle soit maximale et qu’elle soit réalisée après l’arrêt des anti-ischémiques,

en particulier les bêta-bloquants, depuis au moins 48 heures, elle possède une

excellente valeur prédictive négative de l’ordre de 85 %. Une épreuve d’effort

maximale négative dans les conditions précitées, permet en pratique d’éliminer

le diagnostic de maladie coronaire.

La scintigraphie myocardique n’est réalisable que dans les centres de

médecine nucléaire. Ses performances sont légèrement supérieures à celle

de l’épreuve d’effort. En pratique, elle doit être réservée aux diabétiques dont

l’épreuve d’effort sera impossible ou ininterprétable.

La coronarographie n’est pas un examen de dépistage de l’IMS, mais elle est

indispensable pour préciser le siège, le degré et l’étendue des sténoses coro-

naires lorsque l’épreuve d’effort et/ou la scintigraphie myocardique ont suggéré

une ischémie myocardique. Cet examen est nécessaire pour dépister les faux

positifs des scintigraphies myocardiques dont le pourcentage est directement

corrélé avec l’expérience de l’équipe ayant réalisé l’épreuve. La coronarographie

est également indispensable pour poser les indications d’une revascularisation

myocardique. La coronarographie justifie des précautions d’emploi, tant en ce

qui concerne la prévention des épisodes d’insuffisance rénale aiguë iatrogénique,

que l’utilisation des antidiabétiques oraux.

Concernant la place respective de l’angioplastie et du pontage aorto-coro-

narien, en termes de réduction de mortalité, il semble que globalement les

diabétiques tirent le même bénéfice que les non diabétiques des pontages

aorto-coronariens (en particulier les greffons artériels) et des dilatations endolu-

minales avec pose de stents (réduction de la mortalité de 44 % après pontage

aorto-coronarien) [6, 7]. Les résultats préliminaires obtenus avec les stents

actifs dans la population diabétique sont prometteurs. Cependant une étude a

Questions pour un champion en anesthésie 387

comparé l’angioplastie au pontage aorto-coronarien chez 2600 diabétiques qui

présentaient une atteinte pluritronculaire [8].

Cette étude confirme la mortalité élevée péri-opératoire après pontage

(5 %) mais montre aussi que, chez les diabétiques traités par insuline, la survie à

5 ans et 10 ans est meilleure après pontage qu’après dilatation. Cependant dans

la plupart des études sur le diabète et la chirurgie coronarienne, d’importants

facteurs additionnels n’ont pas été pris en compte. Par exemple l’incidence et

le degré d’hypertension artérielle, la présence d’une dysfonction ventriculaire,

ou encore la sévérité des lésions coronariennes. Il convient d’être prudent sur le

pronostic d’un pontage coronarien chez le diabétique ayant une mauvaise fonction

ventriculaire, puisque la mortalité, dans certaines études, atteint 10 à 15 %.

Les données de l’étude GISI-3 sur la capacité des IEC (lisinopril) de réduire

la mortalité dans le post infarctus du myocarde apparaissent transposables

au diabétique [9]. L’étude du sous-groupe des 2790 diabétiques dont 2294 de

type 2, montre une réduction de la mortalité à 6 mois de 3,2 % par rapport au

groupe placebo. Les résultats de l’étude EUROPA suggèrent aussi un bénéfice

de l’utilisation des IEC (périndopril) chez le patient diabétique coronarien stable

en termes de diminution des événements cardio-vasculaires majeurs [10].

2.1.2. L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

L’hypertension artérielle (définie par une pression artérielle ≥ 140/90 mmHg

à au moins trois consultations) est d’une grande fréquence au cours du diabète

de type 2 affectant 40 à 60 % des patients. A côté d’un lien génétique fort entre

diabète de type 2 et hypertension artérielle, un certain nombre de facteurs ou

de causes peuvent rendre compte de la survenue ou de l’aggravation d’une

hypertension artérielle chez un diabétique : obésité, hypersécrétion freinable

de catécholamines, néphropathies (notamment vasculaires), syndrome d’ap-

née du sommeil, tabagisme, alcoolisme [11]. Elles représentent un facteur de

risque majeur de survenue d’une atteinte coronaire et un facteur aggravant de la

néphropathie, de la rétinopathie et de la cardiopathie diabétiques. L’étude UKPDS

a montré que le niveau tensionnel optimal pour prévenir les complications micro

ou macroangiopathiques ou éviter leur progression était une pression artérielle

inférieure à 139/81 mmHg [12].

Nous pouvons raisonnablement nous fixer le respect de cet objectif en

péri-opératoire. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un abaissement de

la pression artérielle systolique en dessous de 140 mmHg peut être difficile à

obtenir, notamment chez le sujet âgé. Quoi qu’il en soit le contrôle de cette

hypertension artérielle est indispensable en préopératoire pour éviter, en asso-

ciation avec une neuropathie dysautonomique, une instabilité hémodynamique

peropératoire et des complications coronariennes et rénales. Le traitement

en première intention de l’hypertension artérielle du diabète de type 2 repose

sur l’un des médicaments suivants : bêta-bloquant cardiosélectif, diurétique

thiazidique, IEC, inhibiteur calcique, antagoniste des récepteurs de l’angioten-

sine II. Une association d’antihypertenseurs est le plus souvent nécessaire et

tout médicament antihypertenseur efficace et bien toléré peut être utilisé chez

l’hypertendu diabétique. Il est recommandé d’inclure un diurétique thiazidique

dans les associations [1]. Il n’y a pas d’effet délétère des diurétiques thiazidi-

ques chez les diabétiques de type 2. L’administration de faibles doses d’aspirine

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%