En savoir plus

Titre :

Effets des filtres solaires nanoparticulaires sur un réseau trophique microbien modèle

Contexte :

Les filtres UV minéraux (ou inorganiques) comme le TiO

2

et le ZnO sont introduits depuis plusieurs

dizaines d’années dans les crèmes solaires sous une forme micrométrique, puis plus récemment sous

une forme nanoparticulaire. Ces filtres minéraux, à l’instar des filtres chimiques (ou organiques), ne

pénètrent pas la peau, sont hypoallergéniques, stables dans le temps, et capables d’absorber à la fois

les UVA et UVB. Répondant à un marché en plein essor, ces nanomatériaux entrent par conséquent

dans la composition de nombreux cosmétiques et produits solaires. Chaque année, plusieurs milliers

de tonnes de crèmes solaires se retrouvent dans les lacs, mers et océans via les activités récréatives.

Ces dix dernières années, les effets délétères des NP-TiO

2

et NP-ZnO sur les organismes aquatiques

ont été largement documentées, sans que cela ne semble affecter la production et la

commercialisation grandissante des crèmes solaires minérales.

Malgré la multitude d’études relatives à l’écotoxicité des nanoparticules, l’évaluation du risque

environnemental reste difficile ; majoritairement en raison des conditions d’expérimentation souvent

très éloignées de celles rencontrées dans l’environnement et de la multitude de paramètres à

prendre en considération. Pour être pertinentes, les études en nano-écotoxicologie doivent donc

s’orienter vers des scénarios plus proches de la réalité environnementale de part le choix des

nanoparticules utilisées (i.e. produites en quantités importantes, introduites dans des produits de

grande consommation, et ayant un cycle de vie les conduisant à un potentiel relargage dans

l’environnement), les concentrations testées (i.e. en accord avec les quantités mesurées dans

l’environnement et/ou les prédictions), les tests écotoxicologiques réalisés (i.e. privilégier les

expositions chroniques, les assemblages trophiques) et les endpoints mesurés (i.e. paramètres

écologiques, bioaccumulation). La prise en compte de leur stabilité physicochimique dans le milieu

(homo/hétéro-agrégation, dissolution, sédimentation) doit également être considérée.

Pour répondre à ces problématiques, la communauté scientifique s’est majoritairement orientée

vers des approches expérimentales en mésocosmes associant différents niveaux trophiques.

Plusieurs études ont ainsi pu mettre en évidence la bioaccumulation de nanoparticules

manufacturées à des concentrations proches de celles retrouvées dans l’environnement, pointant

ainsi la voie trophique comme source de contamination potentielle. Ces systèmes de

dimensionnements importants rendent cependant, de part le faible nombre de variables testées et

de réplicas réalisés, difficile la compréhension du rôle joué par la ressource trophique dans cette

accumulation. Les producteurs primaires et les bactéries jouent un rôle important dans la

production, le recyclage et le transfert de la matière organique et des nutriments dans les milieux

aquatiques. Les bactéries servant de proies aux protozoaires, pouvant à leur tour être consommés

par des microcrustacés (rotifères, daphnies, etc), faisant ainsi le lien entre la boucle microbienne et

les métazoaires. Ces interactions proies-prédateurs sont ainsi responsables du transfert trophique

des contaminants vers les organismes supérieurs. Il est par conséquent fondamental d’évaluer le

comportement des contaminants dans les niveaux trophiques inférieurs.

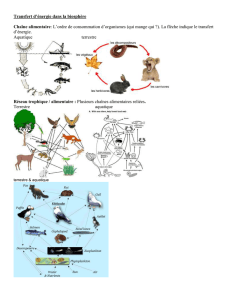

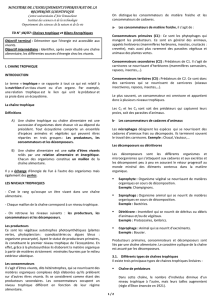

Les travaux antérieurs menés au laboratoire (stage M2 - 2015) ont permis le développement d’un

réseau trophique simplifié combinant une chaîne trophique modèle et une boucle microbienne

permettant ainsi d’appréhender les mécanismes de toxicité aux petites échelles dans des conditions

réalistes (schéma ci-dessous). Ces assemblages sont réalisés en microplaques 24 puits permettant

ainsi la multiplication des variables et des réplicas nécessaires à des études de modélisation. Sur ces

systèmes miniaturisés sont suivis l’abondance des différents organismes permettant d’appréhender

la dynamique des populations et les relations proies-prédateurs ; de même que les variables du

milieu comme le pH, T°, O

2

, potentiel redox, NO

2-

, NO

3-

, PO

43-

, SO

42-

, Cl

-

.

Projet de recherche :

L’objectif global du projet proposé est d’évaluer les effets des filtres solaires minéraux sur le réseau

trophique microbien (structure/diversité de la communauté bactérienne, dynamique des

populations/relations proies-prédateurs, flux d’éléments par marquage isotopique

13

C et

15

N,

bioaccumulation/biomagnification) et le rôle joué par les enrobages hydrophobes à base de silice

(silane, siloxane communément utilisés pour les filtres minéraux) sur ces effets, tout en considérant

1) la dynamique d’agrégation des NPs, 2) la stabilité de l’enrobage et 3) la spéciation des ions Zn (le

TiO

2

n’étant pas soluble) dans le milieu.

Profil du candidat :

Maitrise des techniques classiques en microbiologie, écologie microbienne, biologie moléculaire.

Expérience en écotoxicologie des nanoparticules appréciée.

Encadrement :

Pascale Bauda (Pr), Christophe Pagnout (MCF)

La thèse sera réalisée en partenariat avec l’Equipe Géochimie des Eaux de l’Institut de Physique du

Globe de Paris (UMR CNRS 7154).

MOD/MOP

Bactéries

Consortium microbien

Nanozooplancton

Protozoaire

Méso(zoo/phyto)plancton

Rotifère

Vers niveaux trophiques

supérieurs

MID

Voies trophiques

Voies de la matière organique (exsudats – excrétas)

Voies de minéralisation (dégradation matière morte)

Phytoplancton

Algue

hν

Nitrification

Dénitrification

Production

d’O2

Consommé mais ne permet pas seul de maintenir la population

Financement de la thèse :

Bourse MESR, Ecole doctorale RP2E spécialité : Ecotoxicologie, Biodiversité, Écosystèmes

Contact :

Christophe Pagnout : christophe.pagnout@univ-lorraine.fr

Envoyer CV + lettre de motivation + notes de M1/M2

Date limite de candidature le 20 juillet 2015.

Production scientifique des encadrants en relation avec le projet proposé :

Bour A., Mouchet F., Cadarsi S., Silvestre J., Verneuil L., Baqué D., Chauvet E., Bonzom J.M., Pagnout

C., Clivot H., Fourquaux I., Tella M., Auffan M., Gauthier L., Pinelli E., Toxicity of CeO2 nanoparticles

on a freshwater experimental trophic chain : a study in environmentally relevant conditions through

the use of mesocosms. Nanotoxicology, Accepté pour publication.

Jomini S., Clivot H., Bauda P., Pagnout C., 2015. Impact of manufactured TiO2 nanoparticles on

planktonic and sessile bacterial communities. Environmental Pollution 202: 196-204.

Sohm B., Immel F., Bauda P., Pagnout C., 2015. Insight into the primary mode of action of TiO2

nanoparticles on Escherichia coli in the dark. Proteomics, 15(1): 98-113.

Jomini S., Labille J., Bauda P., Pagnout C., 2012. Modifications of the bacterial reverse mutation test

reveals mutagenicity of TiO2 nanoparticles and byproducts from a sunscreen TiO2-based

nanocomposite. Toxicology Letters, 215 (1): 54-61.

Couleau N., Techer D., Pagnout C., Jomini S., Foucaud L., Laval-Gilly P., Falla J., Bennasroune A., 2012.

Hemocyte responses of Dreissena polymorpha following a short-term in vivo exposure to titanium

dioxide nanoparticles: preliminary investigations. Science of the Total Environment, 438: 490-497.

Pagnout C., Jomini S., Dadhwal M., Caillet C., Thoms F., Bauda P., 2012. Role of electrostatic

interactions in the toxicity of titanium dioxide nanoparticles toward Escherichia coli. Colloids and

Surfaces. B. Biointerfaces, 92: 315-321.

1

/

3

100%