jog1couv planche:Layout 1 - Le Journal d`OncoGériatrie

JOG

Kephren Publishing

»

«

VOLUME 1 - N°1 - JANVIER/FÉVRIER 2010 - 35 €

Recherche fondamentale

• Sénescence et cancer : faut-il vieillir pour ne pas mourir ?

Santé publique

• L’évaluation économique en oncogériatrie

Cas clinique

• Quand l’équipe gériatrique restaure la confiance de l’équipe médico-chirurgicale

Article original

• Intérêt des cancérologues européens pour l’approche gériatrique du patient âgé de 75 ans et

plus au moment du diagnostic : analyse de la situation et mesures d’amélioration

• Impact de l’évaluation gériatrique standardisée en oncologie : analyse rétrospective

monocentrique chez 59 patients âgés atteints de cancer

Actualités

• L’image du JOG - Une cascade dans la plèvre !

• Congrès - 10ème congrès de la Société Internationale d’Oncologie Gériatrique (SIOG),

Berlin, 15-17 octobre 2009

Billet d’humeur

• Éthique et OncoGériatrie

Dossier thématique

• Le cancer du sein de la femme âgée

Dossier thématique

• Le cancer du sein de la femme âgée

VOLUME 1 - N°1 – JANVIER/FÉVRIER 2010 Le JOG - Le Journal d’OncoGériatrie

(]HZ[PUIL]HJPa\THILZ[PUKPX\tLU[YHP[LTLU[

KLuYLSPNULJOLaSLZWH[PLU[LZH[[LPU[LZKLJHUJLY

K\ZLPUTt[HZ[H[PX\LLUHZZVJPH[PVUH\WHJSP[H_LS

V\H\KVJL[H_LS

7V\Y\ULPUMVYTH[PVUJVTWStTLU[HPYLJVUJLYUHU[

SLZ[H[\[/,9ZLYtMtYLYH\9*7

(1) RCP Avastin®

+uZSHWYLTPuYLSPNULWV\YJPISLYS»HUNPVNLUuZL

AVASTIN

º

25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.

COMPOSITION* : 100 mg de bevacizumab dans 4 ml et 400 mg

dans 16 ml de solution à diluer pour perfusion. INDICATIONS

THÉRAPEUTIQUES : Avastin (bevacizumab) en association à une

chimiothérapie à base de fl uoropyrimidine, est indiqué chez les patients

atteints de cancer colorectal métastatique. Avastin en association au

paclitaxel ou au docetaxel ,est indiqué en traitement de première ligne,

chez les patients atteints de cancer du sein métastatique. Pour une

information complémentaire concernant le statut HER2, référez-vous

à la rubrique Propriétés Pharmacodynamiques. Avastin, en association

à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en traitement

de première ligne chez les patients atteints de cancer bronchique non

à petites cellules, avancé et non opérable, métastatique ou en rechute,

dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde. Avastin,

en association à l’interféron alfa-2a, est indiqué en traitement de

première ligne, chez les patients atteints de cancer du rein avancé et/ou

métastatique. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* :

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu’à la progression de la

maladie sous-jacente. Une réduction de dose n’est pas recommandée en

cas de survenue d’effet indésirable. Si nécessaire, le traitement doit être soit

arrêté de façon défi nitive, soit suspendu de façon temporaire, comme décrit

en rubrique Mises en garde et Précautions d’emploi. Cancer colorectal

métastasique : Avastin est recommandé soit à la posologie de 5 mg/kg

ou 10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines,

soit à la posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg administré une fois toutes les

3 semaines, en perfusion IV. Une réduction de dose n’est pas recommandée

en cas de survenue d’effet indésirable. Dans ce cas, le traitement doit être

soit suspendu de façon temporaire, soit arrêté de façon défi nitive. Pour

plus de détails, voir Vidal. Cancer du sein métastatique : Avastin est

recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel, administré

une fois toutes les 2 semaines ou à la posologie de 15 mg/kg de poids

corporel administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion IV. Cancer

bronchique non à petites cellules (CBNPC) : Avastin est administré en

association à une chimiothérapie à base de sels de platine jusqu’à 6 cycles

de traitement, suivis de Avastin en monothérapie jusqu’à progression de la

maladie. Avastin est recommandé à la posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/

kg une fois toutes les 3 semaines, en perfusion IV. Le bénéfi ce clinique chez

les patients atteints de CBNPC a été démontré aux posologies de 7,5 mg/

kg et 15 mg/kg. Pour plus de détails, voir Vidal. Cancer du rein avancé

et/ou métastatique (CRm): Avastin est recommandé à la posologie de

10 mg/kg de poids corporel, administré une fois toutes les 2 semaines,

en perfusion intraveineuse. Populations particulières : voir RCP.

Mode d’administration : La dose initiale doit être administrée par une

perfusion intraveineuse de 90 minutes. Si la première perfusion est bien

tolérée, la deuxième perfusion peut être administrée en 60 minutes. Si la

perfusion administrée en 60 minutes est bien tolérée, toutes les perfusions

ultérieures pourront être administrées en 30 minutes. Ne pas administrer

par voie I.V. rapide ou en bolus. Les instructions pour la préparation

des perfusions de Avastin sont décrites dans la rubrique Précautions

particulières d’élimination et manipulation. Les perfusions de Avastin ne

doivent pas être administrées, ou mélangées, avec des solutions de glucose.

Ce médicament ne doit pas être mélangé à d’autres médicaments excepté

ceux mentionnés dans la rubrique Précautions particulières d’élimination

et manipulation. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité

à la substance active ou à l’un des excipients. Hypersensibilité aux

produits des cellules ovariennes de hamster Chinois ou à d’autres

anticorps recombinants humains ou humanisés. Grossesse (voir

Grossesse et allaitement). MISES EN GARDE SPÉCIALES ET

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI* : Perforations gastro-intestinales.

Fistule. Complications de la cicatrisation des plaies. Hypertension artérielle.

Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible. Protéinurie.

Thromboembolies artérielles. Thromboembolies veineuses. Hémorragies.

Hémorragies pulmonaires/hémoptysies. Insuffi sance cardiaque

congestive. Neutropénies. INTERACTIONS*. GROSSESSE ET

ALLAITEMENT* : Avastin est contre-indiqué chez la femme enceinte.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des mesures contraceptives

effi caces au cours du traitement et pendant les 6 mois qui suivent son arrêt.

Les femmes doivent interrompre l’allaitement pendant le traitement et

ne doivent pas allaiter pendant au moins 6 mois après l’administration

de la dernière dose. EFFETS SUR L’APTITUDE À CONDUIRE

DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES*.

EFFETS INDÉSIRABLES* : Perforations gastro-intestinales.

Fistule. Cicatrisation des plaies. Hypertension artérielle. Protéinurie.

Hémorragies. Hémorragies associées à la tumeur. Thromboembolies

(artérielles et veineuses). Insuffi sance cardiaque congestive.

Patients âgés. Anomalies des paramètres biologiques. Expérience

depuis la commercialisation. SURDOSAGE*. PROPRIÉTÉS

PHARMACODYNAMIQUES* : anticorps monoclonal ; L01XC07.

PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES*. DONNÉES DE

SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES*. INCOMPATIBILITÉS* : glucose.

CONSERVATION* : 2 ans. La stabilité chimique et physique en cours

d’utilisation a été démontrée pendant 48 heures entre 2°C et 30°C dans une

solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%). D’un point

de vue microbiologique, une utilisation immédiate est recommandée. Si

le produit n’est pas utilisé immédiatement après reconstitution, les délais

et conditions de conservation relèvent de la responsabilité de l’utilisateur

et ne devraient normalement pas excéder 24 heures entre 2°C et 8°C, sauf

si la dilution a été effectuée dans des conditions d’asepsie contrôlées.

À conserver au réfrigérateur (entre 2$C et 8$C). Ne pas congeler.

A conserver dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière.

PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET

MANIPULATION*. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste

I. Médicament réservé à l’usage hospitalier. Prescription réservée aux

médecins spécialistes ou compétents en oncologie ou en cancérologie.

Agréé aux collectivités à l’exception de l’association au docetaxel dans

le CSm. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la

T2A. NUMÉRO AU REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES

MÉDICAMENTS : Avastin 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion,

1 fl acon (verre) de 4 ml : EU/1/04/300/001, CIP 34009566 20074 - 1 fl acon

(verre) de 16 ml : EU/1/04/300/002, CIP 34009566 20135. TITULAIRE

DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :

Roche Registration Limited – 6 Falcon Way – Shire Park - Welwyn Garden

City AL7 1TW - Royaume-Uni. REPRESENTANT LOCAL : ROCHE

52, Boulevard du Parc - 92521 Neuilly sur Seine Cedex - Tél. 01 46 40 50 00.

DATE D’APPROBATION/REVISION : Décembre 2009.

V12/09.

*Pour une information complète, consulter le RCP disponible

sur le site de l’AFSSAPS (www.afssaps.fr) ou à défaut sur le site

de ROCHE (www.roche.fr).

Le fi chier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré

auprès de la CNIL. Roche est responsable de ce fi chier qui a pour fi nalité le

suivi de nos relations clients. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation

et d’opposition aux données recueillies à votre sujet auprès du Service

Juridique de Roche, tél. du standard 01 46 40 50 00.

86028373 Etabli le 17/09/2009 H.RibonCom

(1)

jog1couv planche:Layout 1 5/01/10 15:20 Page 1

//

Le JOG - Le Journal d’OncoGériatrie VOLUME 1 - N°1 – JANVIER/FÉVRIER 2010

1

Le futur de l’Oncologie impliquera de plus en plus la prise en compte des personnes âgées.

Le cancer est une maladie de l’âge. Il n’est pas surprenant que plus de 50 % des nouveaux cancers surviennent chez

les plus de 65 ans. En 2030, 70 % de tous les cancers seront retrouvés chez les personnes âgées.

Paradoxalement, nous ne possédons que peu d’informations sur le management des cancers dans cette population.

Nous savons que le pronostic d’une « leucémie myéloïde aiguë » se dégrade avec l’âge mais nous n’avons pas encore

trouvé une voie pour inverser cet état de fait. Nous ne savons pas quelles chimiothérapies adjuvantes pour les cancers

du sein, colorectal, et poumon sont efficaces chez les plus de 70 ans.

Nous ne possédons pas les bons paramètres pour mesurer les aspects physiologiques plutôt que l’âge chronologique.

Ce manque d’information est décourageant, mais ce journal qui fera la lumière sur cette problématique est une raison

majeure d’espérer. Cette « revue » est le fruit d’un effort de plusieurs années des oncologues et gériatres français à tra-

vailler ensemble à la prise en charge de la personne âgée atteinte de cancer.

Cette coopération, unique au monde, a généré un formidable réseau d’investigateurs sur l’ensemble du territoire qui a

permis d’implémenter des protocoles de recherches cliniques spécifiques chez les personnes âgées.

Avec un peu de chance, ce journal conduira les investigateurs à travers le monde à faire encore plus attention et ne pas

négliger ces populations atteintes de cancers.

Étant le fer de lance et quelque peu seul dans le management des cancers de la personne âgée dans les années 90,

je ne peux qu’enregistrer ma satisfaction pour ce remarquable accomplissement, congratuler l’équipe éditoriale et sou-

haiter à ses membres le succès immédiat qu’ils méritent.

Je prédis que cet effort aura autant d’impact chez les patients âgés atteints de cancers que le Trastuzumab a fait pour

le cancer du sein chez les patientes exprimant HER2neu.

Je souhaite à cette occasion remercier l’INCA et en particulier Claude Jasmin et Marie-Hélène Rodde-Dunet de m’avoir

permis de participer à la réflexion oncogériatrique.

Depuis plusieurs mois déjà, Luca Balducci, mon premier petit-fils, est né à la Nouvelle-Orléans, faisant la joie et la fierté

de Claudia et moi-même. Dans le même temps, la naissance de ce journal me permet une excitation double avec le fait

d’être grand-père.

Lodovico Balducci

Professor of Oncology and Medicine, University of South Florida College of Medicine, Director, Division for

Geriatric Oncology, Moffitt Cancer Center and Research Institute, Tampa, Florida

Avant-propos Foreword

Avant-propos

JOG n1:Mise en page 1 5/01/10 15:33 Page 1

Le JOG - Le Journal d’OncoGériatrie VOLUME 1 - N°1 – JANVIER/FÉVRIER 2010

3

Avant-propos Foreword

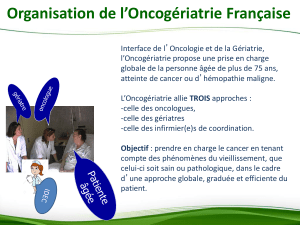

L’Oncogériatrie est née en France d’une initiative de l’Institut National du Cancer (INCa) en 2005 : doter la France

d’un réseau de structures qui permet d’optimiser la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer.

Cela a été l’origine de la création des Unités Pilotes d’Oncogériatrie. Elles ont une mission de soins, de recherche,

de formation et d’information. Pourtant les précurseurs de l’Oncogériatrie ont été le groupe de Tampa (Lodovico Balducci

et Martine Extermann) et les groupes italiens, en particulier Silvio Monfardini. La diffusion de l’information et de la recherche

doit se faire par des publications. Il en est d’excellentes en anglais. Jusqu’à présent il n’en existait pas en français. Un

journal français d’Oncogériatrie est le bienvenu. Son rôle doit être de permettre de diffuser des articles relevant de la for-

mation des médecins et des personnels paramédicaux, de la mise au point de l’état de l’art, de débats sur les méca-

nismes de prise en charge. Un tel journal doit aussi servir de base à l’enseignement théorique (des revues générales) et

pratique (des cas cliniques commentés). Il doit aussi permettre la communication entre les acteurs de l’Oncogériatrie,

aussi bien professionnels que représentants des usagers. Il s’agit ici d’une expérience passionnante qui complètera l’ac-

tion des sociétés qui font la promotion de l’Oncogériatrie au plan national (le GEPO-G) et international (la SIOG) et vien-

dra renforcer la diffusion de la littérature internationale sur le sujet.

Jean-Pierre Droz

Professeur émérite d’Oncologie Médicale, Université Claude-Bernard-Lyon-1, Consultant, Centre Léon-Bérard

28 rue Laënnec, 69008, Lyon, France - jpdroz@orange.fr

JOG n1:Mise en page 1 5/01/10 15:33 Page 3

VOLUME 1 - N°1 – JANVIER/FÉVRIER 2010

Rédacteurs en chef

V. Girre (Paris)

O. Guerin (Nice)

Rédacteur en chef technique

T. Marquet (Paris)

Advisory board

L. Balducci (Tampa - Floride)

J.-P. Droz (Lyon)

Chefs de rubrique

Recherche fondamentale : G. Zulian (Genève - Suisse)

Santé publique : T. Cudennec (Boulogne-Billancourt)

Cas clinique: F. Retornaz (Marseille)

Article original: C. Terret (Lyon)

Comité éditorial

G. Albrand (Lyon) - E.-C. Antoine (Neuilly-sur-Seine) -

T. Aparicio (Bobigny) - A. Astier (Créteil) - R. Audisio

(Londres - UK) - D. Azria (Montpellier) - S. Baffert (Paris)

- L. Balardy (Toulouse) - S. Bonnin-Guillaume (Marseille)

- C. Boulenc (Paris) - E. Brain (Saint-Cloud) - E. Carola

(Senlis) - P. Chaibi (Paris) - A. Charrasse (Monaco) -

P. Chassagne (Rouen) - S. Delaloge (Villejuif) -

M. Extermann (Tampa - USA) - E. François (Nice) -

P. Follana (Nice) - J.-M. Hannoun-Levi (Nice) - Y. Kirova

(Paris) - C. Leger-Falandry (Lyon) - F. Lokiec (Saint-

Cloud) - Y. Menu (Paris) - L. Mourey (Toulouse) - M. Paccalin

(Poitiers) - M. Puts (Toronto - Canada) - L. Ribière

(Versailles) - L. Rotenberg (Neuilly-sur-Seine) - F. Rousseau

(Marseille) - S. Schneider (Nice) - F. Scotté (Paris) -

L. Sifer-Rivière (Paris) - P. Soubeyran (Bordeaux) -

J.-P. Spano (Paris) - L. Teillet (Paris)

Comité scientifique

M. Arcand (Sherbrooke - Canada) - J.-P. Aquino (Paris)

- B. Asselain (Paris) - D. Benchimol (Nice) - H. Bergmann

(Montréal - Canada) - G. Berrut (Nantes) - F. Blanchard

(Reims) - M. Bonnefoy (Lyon) - H. Curé (Reims) -

T. De Baere (Paris) - M. Debled (Bordeaux) - L. Escalup

(Paris) - M. Ferry (Valence) - G. Freyer (Lyon) -

J.-P. Gérard (Nice) - E. Gilson (Nice) - X. Hebuterne (Nice)

- M. Hery (Monaco) - C. Jeandel (Montpellier) - P. Kerbrat

(Rennes) - D. Khayat (Paris) - J. Latreille (Montréal - Canada)

- J.-P. Lotz (Paris) - L. Mignot (Paris) - E. Mitry (Boulogne-

Billancourt) - F. Mornex (Lyon) - M. Namer (Nice) -

F. Nourhashemi (Toulouse) - A. Pesce (Monaco) - J.-Y. Pierga

(Paris) - F. Piette (Ivry-sur-Seine) - F. Puisieux (Lille) -

M. Rainfray (Bordeaux) - G. Ruault (Paris) - O. Saint-Jean

(Paris) - M. Schneider (Nice) - C. Thieblemont (Paris) -

A. Thyss (Nice) - A. Toledano (Neuilly-sur-Seine) -

J.-M. Vannetzel (Neuilly-sur-Seine) - U. Wedding (Berlin

- Allemagne) - H. Wildiers (Louvain - Belgique)

Comité de lecture

Liste communiquée en fin d’année

Editeur

Kephren Publishing

22, rue Chanez

75016 Paris - France

www.le-jog.com

Directeur de la publication

D. Verza

Maquette

Au support

Imprimeur

S.P.E.I. Imprimeur, Pulnoy

Relations commerciales

I. Chartrain - [email protected]

Abonnements

N° CPPAP: en cours

N° ISSN: en cours

Dépôt légal: à parution

Les articles publiés dans le Journal d’OncoGériatrie le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Sommaire

Avant-propos Foreword

L. Balducci, J.-P. Droz

Éditorial Editorial

V. Girre, O. Guérin

Recherche fondamentale Fundamental research

Sénescence et cancer : faut-il vieillir pour ne pas mourir ?

Senescence and cancer : do we have to age in order to avoid death?

C. Falandry, F. Magdinier, E. Gilson

Santé publique Public health

L’évaluation économique en oncogériatrie

Economic evaluation in oncogeriatrics

S. Baffert, A. Livartowski, I. Borget

Dossier thématique Review

Le cancer du sein de la femme âgée

Breast cancer in older women

Évaluation du patient en oncogériatrie : cas du cancer du sein

Geriatric assessment in oncology practice: breast cancer in the elderly

M. Gisselbrecht, A. Minard

Faut-il traiter toutes les patientes porteuses d’un cancer du sein après 70 ans ?

Should we treat every woman with breast cancer after the age of 70?

V. Girre, E. Brain

Radiothérapie du cancer du sein chez la femme âgée

Breast cancer radiotherapy in elderly women

Y. Kirova, B. Cutuli

Cas clinique Clinical case study

Quand l’équipe gériatrique restaure la confiance de l’équipe médico-chirurgicale

When the geriatric team restores the surgical team’s confidence

F. Retornaz, I. Potard, C. Molines, V. Grisoni, F. Rousseau

Article original Original article

Intérêt des cancérologues européens pour l’approche gériatrique du patient âgé de 75 ans

et plus au moment du diagnostic : analyse de la situation et mesures d’amélioration

Assessment of European oncologists’ interest in the development of a geriatric approach

for cancer patients aged 75 and older: situation analysis and improvement program

P. Anhoury, T. Perache

Impact de l’évaluation gériatrique standardisée en oncologie : analyse rétrospective

monocentrique chez 59 patients âgés atteints de cancer

Impact of a comprehensive geriatric assessment (CGA) in oncology. A monocentric

retrospective analysis of 59 cancer patients

R. Boulahssass, E. Chamore, I. Bereder, V. Mari V, H. Jaoua, AL. Couderc, E. François, P. Pras,

P. Brocker, A. Thyss, O. Guérin

Actualités News

L’image du JOG - Une cascade dans la plèvre !

Y. Menu, F. Al Freijat

Congrès - 10ème congrès de la Société Internationale d’Oncologie Gériatrique (SIOG),

Berlin, 15-17 octobre 2009

V. Girre, O. Guérin

Billet d’humeur Personal view

Éthique et OncoGériatrie

Interview du Professeur François Blanchard par Dimitri Verza

Petites annonces Job ads

Agenda Calendar

1

7

8

15

21

22

26

30

33

37

41

49

51

54

55

55

JOG n1:Mise en page 1 5/01/10 15:33 Page 5

Le JOG - Le Journal d’OncoGériatrie VOLUME 1 - N°1 – JANVIER/FÉVRIER 2010

7

Chère consœur, cher confrère,

« Le cancer sera une maladie de l’âge! » annonçait dans les années 90 le Pr Lodovico Balducci, un des pionniers du

concept de l’oncogériatrie.

Or, aujourd’hui en 2010, 50 % des nouveaux cancers surviennent chez les patients de plus de 65 ans, et nous ne pos-

sédons que peu d’informations et de données sur la prise en charge spécifique de ces cancers.

C’est pourquoi, en ce début d’année 2010, nous sommes heureux de vous présenter le 1er numéro du JOG, le Journal

d’OncoGériatrie, 1ère revue d’expertise scientifique francophone destinée à l’ensemble des acteurs de la prise en charge

des cancers de la personne âgée.

Le JOG, Journal d’OncoGériatrie sera une revue d’information et de formation scientifique au service de l’ensemble des

professionnels de santé.

Il paraîtra de manière bimestrielle au travers de cinq grandes rubriques: Recherche/Santé Publique/Cas clinique/Article

original/Actualités.

Un dossier de type FMC traitant d’une thématique particulière viendra compléter chaque numéro.

Nous avons souhaité que nos différents comités soient à l’image de la réflexion oncogériatrique, à savoir pluridiscipli-

naires.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos confrères qui ont accepté de nous rejoindre et de participer à

cette nouvelle aventure.

Une revue scientifique est un organe de communication vivant. Comme toute nouvelle revue scientifique, il n’acquerra

ses lettres de noblesse qu’au travers des travaux scientifiques qu’il publiera. Aussi, nous comptons sur vous afin de nous

soumettre vos travaux pour qu’ils figurent dans cette revue, qui se veut notre revue à toutes et à tous.

Enfin, la pérennité du JOG se réalisera au travers de son nombre d’abonnés. Nous souhaitons donc que vous preniez

autant de plaisir à lire ce premier numéro que nous en avons eu à le construire, et comptons sur votre soutien en vous

abonnant à cette revue scientifique originale.

Bonne lecture!

Olivier Guérin Véronique Girre

Gériatre – CHU de Nice Oncologue médical – Institut Curie, Paris

Éditorial Editorial

Éditorial

JOG n1:Mise en page 1 5/01/10 15:33 Page 7

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

1

/

52

100%