6 partie La gravitation universelle - Espace d`authentification univ

Mécanique Physique (S2) 6ème partie – page 1

6ème partie

La gravitation universelle

Notes de cours de

Licence de Physique

de A. Colin de Verdière

Introduction

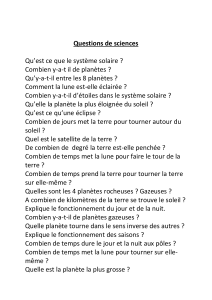

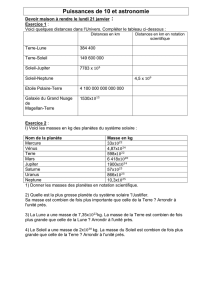

Tout est parti de l’observation des planètes par les Grecs qui placèrent la terre comme centre

de l’univers. La première hypothèse était que les planètes décrivaient des cercles

concentriques autour de la terre. Sauf pour la lune, ça ne marchait pas très bien et Ptolémée

proposa que les planètes se déplaçaient sur des cercles dont le centre lui-même se déplaçait

sur un grand cercle concentrique autour de la terre. Les trajectoires obtenues étaient des épi-

cycloïdes :

Les trajectoires vues de la terre sont donc complexes et aucune loi simple n’émergeait pour

expliquer ce mouvement. Le déclic vint de Nicolas Copernic (1473-1543) qui proposa de

décrire le mouvement des planètes non plus pour un observateur terrestre mais relativement

au soleil qui serait le centre du nouveau repère du système. Effectivement le mouvement des

planètes vu par un observateur situé sur le soleil est bien plus simple. De plus comme la

masse du soleil est très grande par rapport à celle des planètes, le soleil bouge peu (beaucoup

moins que la terre en tous cas) et peut constituer un référentiel inertiel acceptable pour

discuter de la dynamique. Kepler (1571 – 1630) travaillant sur les observations astronomiques

de Tycho Brahé (1546 – 1601) utilisa ce référentiel solaire de Copernic et montra que toutes

les planètes connues se déplaçaient précisément en suivant 3 lois :

• Loi 1 :

Les planètes décrivent des orbites elliptiques, avec le soleil à un des foyers.

• Loi 2 (dite loi des aires) :

Le rayon vecteur d’une planète par rapport au soleil balaie des aires égales en des

temps égaux.

• Loi 3 :

Le carré des périodes de révolution est proportionnel au cube des « rayons moyens »

des trajectoires autour du soleil.

Mécanique Physique (S2) 6ème partie – page 2

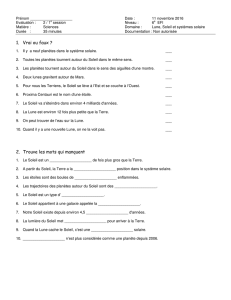

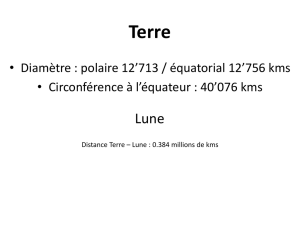

Voici des données actuelles pour les 9 planètes du système solaire (plus la lune)1 :

Basic Data about the Solar System

Body

Mean

radius, m

Mass,

kg

Period of

rotation, s

Mean radius

of orbit, m

Period of

orbital

motion, s

Eccentricity

of orbit

Sun

6.96 × 108

1.99 × 1030

2.3 × 106

-

-

-

Mercury

2.44 × 106

3.30 × 1013

5.10 × 106

5.79 × 1010

7.59 × 106

0.206

Venus

6.05 × 106

4.87 × 1024

2.1 × 107**

1.08 × 1011

1.94 × 107

0.067

Earth

6.37 × 106

5.97 × 1024

8.62 × 104

1.50 × 1011

3.17 × 107

0.017

Mars

3.39 × 106

6.42 × 1023

8.86 × 104

2.28 × 1011

5.95 × 107

0.093

Jupiter

6.98 × 107

1,90 × 1027

3.54 × 104

7.78 × 1011

3.75 × 108

0.048

Saturn

5.82 × 107

5.68 × 1026

3.68 × 104

1.43 × 1012

9.34 × 108

0.056

Uranus

2.37 × 107

8.70 × 1025

3.85 × 104**

2.87 × 1012

2.65 × 109

0.046

Neptune

2.24 × 107

1.03 × 1026

5.69 × 104

4.50 × 1012

5.21 × 109

0.010

Pluto

2.5 × 106

6.63 × 1023

5.51 × 105

5.90 × 1012

7.81 × 109

0.248

Moon*

1.74 × 106

7.35 × 1022

2.36 × 106

3.84 × 108

2.36 × 106

0.055

*Orbital data of the moon are relative to Earth.

**Venus and Uranus exhibit retrograde rotation.

La Loi 2 paraît assez incroyable à trouver a partir d’observations. Examinons ce qu’elle veut

dire avec la figure où S est le soleil et P une planète.

Pendant l’intervalle de temps dt, le point P

se déplace en P’ et l’aire dA du triangle

balayé SPP’ est donc comprise entre :

2

1

r2 dθ < dA <

2

1

(r + dr)2 dθ

où SP = r et SP’ = r+dr. Donc lorsque dt

tend vers 0 :

dt

d

r

2

1

dt

dA 2!

=

= cste

d’après la Loi 2.

Maintenant supposons comme sur le dessin que la force F qui agit sur la planète P est dirigée

vers S. D’après ce que nous avons vu dans la partie 5, le moment de F par rapport à S est nul

et donc le moment cinétique (angulaire) J de la planète obéit à:

J

&

= 0

1 Apparemment Pluton a été dégradée récemment de ce statut.

P’

v

F

S

P

x

dθ

θ

Mécanique Physique (S2) 6ème partie – page 3

et donc J = Cste.

Comme J = r × mv, (avec SP= r), J est perpendiculaire au plan du dessin (et dirigé vers le

lecteur) et son module J est simplement :

J = m r uθ

en utilisant les coordonnées polaires r, θ : dans cette représentation les composantes de la

vitesse radiales ur (la direction selon les r croissants) et azimutales uθ (la direction selon les θ

croissants) sont

r

&

et

!

&

r

.

Ainsi : J = m r2

dt

dA

m2

dt

d=

!

!

On voit tout de suite que si « on observe » un mouvement planétaire où dA/dt est constant,

alors J est constant et si J est constant alors la force est dirigée vers S et donc centrale ! De

plus la trajectoire est évidemment plane puisque la direction de J est aussi constante. On voit

le contenu puissant de la loi des aires qui conduit naturellement au résultat que la force entre

le soleil et la planète considérée est centrale.

Pour montrer que les forces de gravité sont en 1/(distance)2, l’intuition remarquable de

Newton a fait le reste. Il pensa que la force d’attraction qui faisait tomber les pommes sur la

terre avait la même origine que la force qui existait entre la terre et la lune. Cette intuition n’a

rien d’évident car le mouvement de la pomme et de la lune sont très différents et en particulier

la lune ne tombe pas sur la terre. En fait si elle tombe mais elle ne se rapproche pas. Galilée

avait déjà mesuré l’accélération de la chute libre des corps (entre autres des pommes) à la

surface de la terre : g = 9.81 m s-2.

Maintenant si la lune est également soumise à cette force de gravité terrestre, on doit pouvoir

à partir d’observations astronomiques mesurer son accélération.

Si la lune au point L ne subissait aucune force de la part de la terre, elle continuerait tout droit

et arriverait en L’ pendant le temps Δt. Mais une force existe et pendant Δt, la lune tombe vers

le centre de la terre de L’ à L". Ce faisant elle ne se rapproche pas de la terre car la trajectoire

est quasi-circulaire. Ainsi selon Newton l’accélération centripète de la lune serait de même

nature que l’accélération de la pesanteur à la surface de la terre. Mais on sait calculer

L

L"

L’

Lune

Terre

trajectoire circulaire

de la lune

autour de la terre

Mécanique Physique (S2) 6ème partie – page 4

l’accélération d’un mouvement circulaire et ici l’accélération radiale de la lune aL (vers la

terre) vaut :

aL = ω2 R =

2

2

T

4!

R

où R est le rayon de l’orbite de la lune autour du centre de la terre et T sa période. Avec les

données astronomiques de la table page 2 on obtient aL ≅ 0,27 10-2 m s-2.

Distance

au centre de la

terre

accélération

(m s-2)

pomme

6 377 km

9,81

lune

384 000 km

0,27 10-2

L’accélération de la lune est 3 633 fois plus petite que celle d’une pomme mais est située 60,3

fois plus loin du centre de la terre. Cela n’a pas dû prendre longtemps2 à Newton pour réaliser

que (60,3)2 est suffisamment peu différent de 3 633 pour que ce soit une coïncidence et il en a

déduit que lune et pomme étaient attirées vers le centre de la terre par une force de même

origine physique qui variait comme 1/(distance au centre de la terre)2.

Restait la dépendance des masses en présence dans la force gravitationnelle. Galilée avait

montré que la chute des corps s’effectue de façon indépendante de la masse d’une part et

Newton, par sa 2ème loi, que cette accélération était égale à la force divisée par la masse donc

la force devait être proportionnelle à la masse. A cause de la 3 eme loi, le principe de l’action

et de la réaction, il n’est pas difficile de se convaincre que la force doit dépendre en fait du

produit des masses des deux corps en interaction. La conclusion de tout ceci fut de proposer

qu’entre deux masses quelconques m1 et m2 séparées d’une distance r, il existe une force

d’attraction universelle qui s’écrit :

OA = r

!

F="Gm1m2

r2er

(er vecteur unitaire // OA) (6.1)

où F est ici la force exercée par la masse 1 sur la masse 2 (sachant que 2 exerce sur 1 une

force égale et opposée).

2 En fait ça a pris un peu de temps (6 ans quand même) car la valeur de la « distance » R à la lune fournie par les

astronomes était suffisamment erronée pour que Newton retarde la publication de sa théorie.

O

F

A

m1

m2

er

Mécanique Physique (S2) 6ème partie – page 5

La formule (6.1) fait apparaître une constante G la constante de gravitation universelle dont

la mesure beaucoup plus tard en 1798 par Cavendish est une des belles pages de la physique

expérimentale (voir plus loin).

G = 6,67 10-11 N m2 kg-2

Energie potentielle et vitesse d’échappement

La relation (6.1) donne la composante radiale (selon r) de la force exercée par la particule 1

sur 2 :

Fr = - G

!

m1m2

r2

Comme Fr ne dépend que de r, l’énergie potentielle U est simplement3 :

Fr = -

!

dU

dr

soit U = - G

!

m1m2

r

+ C (une constante)

Note 1 : Cette relation généralise l’énergie potentielle à la surface de la terre m2gz trouvée au

chapitre 4 pour une particule de masse m2 à une hauteur z de la surface de la terre lorsque que

g l’accélération de la pesanteur ne varie pas. En effet si on écrit r=R+z avec R le rayon de la

terre, on a :

U =

!

"Gm1m2

R+z# "Gm1m2

R

1"z

R

$

%

& '

(

)

quand z<<R

L’expression simplifiée ci dessus coïncide avec m2gz pourvu que g =

!

Gm1

R2

avec m1 la masse

de la terre. Si on connaît g et R, on voit que G n’est connu que si on connaît la masse de la

terre mais elle est inconnue. C’est l’expérience de Cavendish qui en déterminant G en

laboratoire permettra de déterminer la masse de la terre. L’ approximation d’un g constant est

donc valable pour des déplacements petits par rapport au rayon de la terre, l’échelle de

longueur naturelle qui apparaît.

Note 2 : On peut toujours définir l’origine de l’énergie potentielle comme il nous plaît.

L’habitude est de prendre U = 0 lorsque les deux particules sont infiniment éloignées, ce qui

implique C = 0.

L’énergie totale (cinétique + potentielle) de ces deux particules en interaction gravitationnelle

est donc:

E =

2

1

m1

2

1

v

+

2

1

m2

2

2

v

-

!

Gm1m2

r

3 Seule la composante du gradient de U dans la direction radiale est non nul.

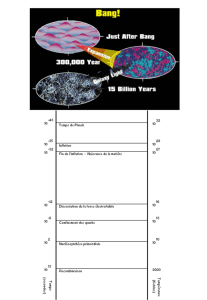

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%