Depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l`URSS, l`empire russe

• 107

Depuis la chute du mur de Berlin et la n de l’URSS, l’empire russe ne cesse de se

rétrécir et les nouveaux pays issus du bloc soviétique recherchent une reconnaissance

internationale. Dans cette perspective, la phase de création des Comités nationaux

olympiques (CNO) a souvent été une partie plus politique que sportive. Les nouvelles

entités ont essayé d’obtenir une reconnaissance immédiate au travers de leur

appartenance au mouvement sportif, ce qui souligne, si besoin était, l’importance du

sport comme vecteur d’images et comme support de stratégies géopolitiques.

Au-delà de l’étape de reconnaissance, nous assistons à la recomposition du paysage

sportif depuis la chute du mur. D’un bloc dominateur dans les années 80, dans lequel

on pouvait déjà distinguer des capacités différentes et des stratégies diversiées, nous

sommes passés à une situation plus complexe avec l’apparition de nouvelles puissances

sportives (l’Ukraine par exemple), le déclin d’autres (la Bulgarie ou la Hongrie) et la mise

en place de nouvelles stratégies (Azerbaïdjan ou Slovénie). L’éclatement du bloc a mis

à jour une diversication des stratégies sportives pour les pays qui en faisaient partie.

Il a aussi modié fortement la participation et les résultats au niveau mondial.

Analyser l’évolution des pays de l’Europe orientale pose toutefois un premier

problème de dénition de l’espace à retenir. Avant 1988, l’appartenance à un système

d’alliance politique (dont le pacte de Varsovie) et la mise sous tutelle par la puissance

soviétique facilitent la délimitation. En revanche après l’éclatement du bloc, la

délimitation est moins simple et les conséquences de la transition sont très différentes

selon que ces pays ont subi ou non des modications territoriales. On peut alors

rassembler les pays de l’Europe de l’Est concernés en plusieurs groupes : d’abord

les pays qui n’ont pas subi d’évolutions territoriales (Pologne, Roumanie, Hongrie,

Bulgarie). Ensuite, les pays qui ont été partagés : séparation de la Tchécoslovaquie

les pays de l’europe de l’est et l’olympIsme

partIcIpatIons et performances avant et après 1989

Jean-Pierre AUGUSTIN & Pascal GILLON

108 •

Jean-Pierre AUGUSTIN & Pascal GILLON

(République tchèque et Slovaquie), éclatement de la Yougoslavie (Slovénie, Croatie,

Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Serbie et Monténégro) et désintégration de l’URSS.

Pour les pays composant l’ex-URSS (les pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie), la

Biélorussie, l’Ukraine et la Moldavie), leur appartenance à l’Europe orientale ne fait

pas de doute. Pour le reste de l’empire soviétique, les républiques du Caucase (Arménie,

Géorgie et Azerbaïdjan) sont intégrées à l’Europe de l’Est à la fois par les institutions

politiques (comme le Conseil de l’Europe) et par les institutions sportives, le Comité

olympique international (CIO) les ayant classées dans les CNO européens. En revanche,

le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Turkménistan font

partie du monde asiatique, mais nous les intégrerons dans notre analyse lorsqu’il s’agira

de comparer la participation et les résultats de l’entité Union soviétique.

Pour comprendre les nouvelles congurations des pays de l’Est face à l’Olympisme,

il convient d’abord de rappeler la complexité de l’histoire géopolitique sportive de cette

région. L’analyse des résultats aux Jeux de 1988 à Séoul, qui précède la chute du mur

de Berlin, et ceux de 2004 à Athènes souligne ensuite les profondes modications dans

la zone concernée. Au niveau de la participation, l’afux de nouveaux pays, héritiers

d’un système sportif puissant, a fortement modié la donne. De nouveaux concurrents

sont apparus pour les autres pays, ce phénomène étant massif dans certains sports.

Au niveau de la performance, la n du système sportif soviétique a vu la disparition

de l’exception sportive du sport communiste. Les performances des athlètes de l’Est

se sont nivelées pour atteindre au mieux celles de ceux de l’Ouest. A l’évidence, on

assiste à de nouveaux enjeux et les pays de l’Europe de l’Est semblent exemplaires

pour mesurer le rôle géopolitique du sport et de l’Olympisme.

l’olympIsme et les alÉas de la reconnaIssance des pays de l’est

Le survol de l’histoire de l’Olympisme à partir de l’espace de référence des pays

de l’Est permet de noter l’évolution du rôle attribué au sport et à la présence aux Jeux

olympiques en fonction des conjonctures politiques. Quatre temps historiques se sont

succédés, le temps où l’Olympisme reste aux marges de la politique internationale,

celui des enjeux de l’entre-deux-guerres, celui de la guerre froide et enn celui de la

reconnaissance des pays après la n de l’URSS.

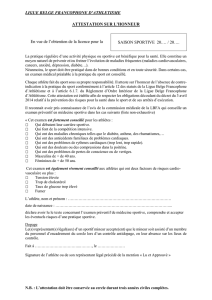

L’Olympisme aux marges de la politique internationale (1896-1918)

Le mouvement sportif et le mouvement olympique se sont d’abord organisés à partir

d’initiatives privées et associatives. Le sport, encore faiblement développé et opposé

aux courants de la gymnastique, ne parvient que progressivement à s’imposer dans les

relations internationales. Les premiers pays qui adhèrent aux CIO sont essentiellement

européens et l’Empire austro-hongrois montre déjà une dualité entre l’existence d’une

structure politique et d’une représentation sportive : Autriche et Hongrie participent

dès 1896, la Bohême en 1900, la Yougoslavie en 1912 alors qu’elles font toutes partie

du même empire (Figure 1). La Finlande est aussi dans ce cas puisque, constituée en

grand duché faisant partie de l’Empire russe, elle afrme son indépendance vis-à-vis

de Moscou dans sa représentation sportive (CNO créé et reconnu en 1907, présente

aux JO de 1908 et 1912).

• 109

Les pays de l’Europe de l’Est et l’Olympisme : participations et performances avant et après 1989

Ces situations sont soutenues par Pierre de Coubertin qui afrme qu’il peut exister

une « géographie sportive » différente de la « géographie politique ». Le rénovateur de

l’Olympisme utilise l’expression dans une lettre adressée en 1911 à l’éditeur du journal

sportif viennois « Allgemeine Sportzeitung » pour rappeler que la géographie sportive

ne doit pas se plier aux règles de la géographie politique et qu’ainsi, l’Olympisme

peut tracer sa propre carte du monde (Krebs, 2002). Il s’agit alors de favoriser la

participation aux JO de régions non-souveraines sur le plan politique, mais disposant

d’une structure sportive autonome, ce qui permet d’appliquer la règle « All games,

all nations », précisant qu’une nation n’est pas nécessairement un Etat indépendant.

Ce choix de la reconnaissance des « nations » a offert au mouvement olympique une

marge de manœuvre relative dans les relations internationales, marge qui s’érode dans

les mutations politiques de l’entre-deux-guerres.

Les enjeux politiques de l’entre-deux-guerres (1919-1945)

La première guerre mondiale entraîne une série de bouleversements territoriaux

qui remodèlent l’Europe centrale et orientale (Traité de Versailles, de Saint-Germain

et du Trianon) (Figure 2). Le dépeçage de l’Empire austro-hongrois favorise la création

de nouveaux pays indépendants (Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie), la Pologne

réapparaît au détriment de l’Allemagne et de l’Union soviétique, et enn, conséquence

de la révolution russe, les pays baltes et la Finlande se libèrent de la tutelle russe.

Les pays qui n’avaient pas de CNO ne manquent pas l’occasion d’en créer dès leur

indépendance (Pologne, Yougoslavie) ou quelques temps après pour les pays baltes

(Estonie présente dès 1920, Lituanie et Lettonie en 1924). Le temps de la géographie

sportive indépendante de la politique est passé et une nouvelle ère commence où le

sport ne fait pas l’économie des enjeux politiques. Ces enjeux instrumentalisent le sport

à trois niveaux : celui de l’exclusion des rencontres, celui de l’opposition politique en

URSS et enn celui de la propagande fasciste en Italie et en Allemagne.

La question de l’exclusion se pose pour les Jeux d’Anvers en 1920 où l’Allemagne,

l’Autriche et la Hongrie ne sont pas représentées. Le contexte d’après guerre contredit

la position prise par Coubertin dix ans plus tôt à propos des Jeux de Stockholm :

« Le programme des Jeux Olympiques de Stockholm n’est nullement dénitif encore

et il n’appartient nullement au comité suédois de xer la liste des pays qui sont

admis à participer aux Jeux Olympiques » (Coubertin, 1932, p. 72). L’Allemagne est

encore exclue des JO de Paris et Chamonix en 1924 et ne retrouve sa place qu’aux JO

d’Amsterdam en 1928.

Au-delà des exclusions, le CIO est confronté aux conséquences de la Révolution

russe. Durant la guerre civile, les Russes blancs, puis la Géorgie, l’Arménie et

l’Azerbaïdjan déclarent leur indépendance au printemps 1918, mais la reprise en main

par l’URSS est effective en 1923. A cette date, le CIO reçoit la demande du prince

russe Léon Ouroussof, représentant les Russes blancs réfugiés, de reconnaître trois

équipes « russes » : celle de Moscou, celle des Russes émigrés et celle des Arméniens.

Très vite, l’URSS s’oppose à l’Olympisme et favorise les organisations sportives

ouvrières ayant pour objectif la lutte contre le capitalisme et les bourgeoisies qui le

soutiennent. Le CIO est présenté comme un « ramassis d’aristocrates et de bourgeois »,

prônant sous couvert d’universalisme, le libéralisme et le colonialisme, et utilisant le

110 •

Jean-Pierre AUGUSTIN & Pascal GILLON

sport comme un « opium du peuple » pour maintenir la paix sociale. L’URSS combat

donc l’Olympisme en tentant d’unier un sport prolétarien à l’échelle mondiale. Elle

boycotte les organisations sportives internationales et leurs compétitions et, bien

sûr, n’adhère pas au CIO. Elle développe des structures parallèles (Internationale du

Sport rouge fondée en 1921) et organise ses propres compétitions et notamment les

premières Spartakiades en 1928.

La question de l’utilisation du sport et de l’Olympisme comme moyen de propagande

s’afrme en Italie où le sport d’Etat vise à encadrer la population. Les résultats aux JO

de Los Angeles en 1932, comme la victoire de la Coupe du monde de football en 1934,

servent à afrmer la supériorité du régime fasciste. L’Allemagne hitlérienne s’engage

dans la même perspective en détournant les Jeux de Berlin à son prot et en valorisant

les résultats qui symbolisent la supériorité du régime nazi. Paradoxalement, alors que

les pratiques se multiplient, les idéaux de paix et d’égalité piétinent et le mouvement

olympique sort meurtri des deux conits mondiaux. L’après-guerre ne simplie pas

les relations internationales puisque la « guerre froide » résultant du partage du monde

de Yalta a des répercussions directes sur l’Europe de l’Est.

La guerre froide et la constitution d’ensembles géopolitiques sportifs (1946-1989)

Comme après la première guerre mondiale, l’Allemagne est frappée d’exclusion

aux Jeux de Londres en 1948. Au plan territorial, le CIO enregistre la disparition

des pays baltes qui sont incorporés à l’Union soviétique. Le glacis soviétique est

en formation et se traduit par la mise en place du CAEM (Conseil d’Assistance

économique) et du Pacte de Varsovie. Les lendemains de guerre instaurent donc un

nouvel ordre international. L’URSS sort renforcée d’un conit qui lui permet d’asseoir

son emprise sur l’Europe de l’Est, mais aussi de partir à la conquête idéologique du

monde. La guerre de Corée, puis celle du Vietnam auxquelles s’ajoutent de multiples

conits dans les pays du tiers monde exacerbent la guerre froide et se répercutent sur

le terrain olympique. Rivale politique et économique des Etats-Unis, l’URSS participe

désormais aux instances internationales; elle réussit son entrée aux Jeux olympiques

d’Helsinki en 1952 où elle se classe en deuxième position derrière les Etats-Unis pour

le nombre de médailles obtenues.

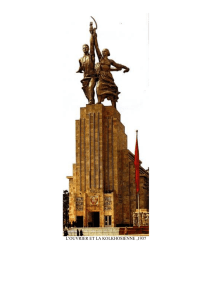

La nouveauté vient donc de la participation de l’URSS qui a choisi ouvertement

de se mesurer avec les pays capitalistes sur le domaine symbolique du sport. Elle y

afrme ses valeurs d’égalité des hommes et des femmes qui dominent dès 1952 les

épreuves d’athlétisme. Aucune analyse ne peut faire l’économie de la période où deux

modèles d’organisation du sport s’opposent : celui des Etats-Unis est fondé sur une

vision libérale du sport où l’Etat intervient peu et où spectacle et loisirs sont dominants;

celui de l’URSS est inscrit dans une vision étatique initiée par le Comité central du

parti communiste. Organisé à partir des structures militaires, scolaires, universitaires

et civiles, il est au service des théories idéologiques du pays. Accomplissant un effort

d’infrastructures sportives, l’Etat soviétique a favorisé l’émergence d’un sport de

masse à partir des collectivités rurales et urbaines, le nombre des sociétés sportives a

été multiplié par trois et celui des licenciés par dix entre 1946 et 1975. Pour favoriser

l’émulation entre les républiques soviétiques, le régime utilise les Spartakiades où

s’affrontent les sportifs de l’Est. A la fois mouvement de masse et mouvement de

• 111

Les pays de l’Europe de l’Est et l’Olympisme : participations et performances avant et après 1989

sélection des élites, ces jeux régionaux, qui précèdent les JO, constituent un laboratoire

de propagande et d’observation pour les dirigeants du sport soviétique. Il a enn

renforcé une spécialisation de certains pays du pacte de Varsovie dans des « créneaux

sportifs » an d’optimiser les conquêtes de médailles.

Dans ce match Est-Ouest, l’arme du boycott est utilisée par les deux blocs en

1980 à Moscou et en 1984 à Los Angeles, même si les blocs ne présentent pas une

homogénéité absolue : pour l’Est, la Roumanie et la Yougoslavie font bande à part, cette

dernière restant dèle à sa stratégie de non-alignement. L’apogée de cette compétition

se conrme aux Jeux de Séoul en 1988 où l’URSS et l’Allemagne de l’Est devancent

les Etats-Unis au niveau des performances.

Après 1989, l’Olympisme est un outil de reconnaissance des pays de l’Est

La disparition brutale du bloc de l’Est entraîne une recomposition de l’Europe

centrale et orientale avec comme conséquence l’éclatement de l’Union soviétique, de la

Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Dans la course à la reconnaissance internationale

des nouveaux pays, le président du CIO, habile diplomate, choisit de suivre les décisions

de l’ONU tout en conservant une étroite marge de liberté. Le rappel des créations des

CNO pour les nouveaux pays souligne encore le rôle conféré à l’Olympisme par les

nations. Ainsi, pour l’ensemble soviétique, quelques pays créent leur comité avant

que leur indépendance ne soit déclarée ou reconnue ofciellement (Russie en 1989,

Arménie, Kazakhstan et Turkménistan en 1990). D’autres pays créent leur CNO juste

après la déclaration d’indépendance. Seuls l’Azerbaïdjan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan

organisent leur comité seulement un an après leur indépendance. Les pays baltes, quant

à eux, demandent la réactivation des CNO reconnus dans les années 1920.

Le coup d’Etat tenté contre Gorbatchev le 19 août 1991 donne le coup d’envoi

des déclarations d’indépendance des républiques : en dix jours, dix républiques

proclament leur indépendance et en décembre pratiquement toutes les républiques se

sont séparées de la Russie. Le CIO voit donc arriver des demandes de reconnaissance

pour participer aux Jeux de 1992. Seuls les pays baltes obtiennent gain de cause, et

les autres républiques doivent intégrer une équipe uniée.

La situation est aussi complexe pour la Yougoslavie : la Slovénie (décembre 1990)

et la Croatie (juin 1991) déclarent leur indépendance et créent leur CNO en 1991. La

Macédoine (septembre 1991) et la Bosnie-Herzégovine (mars 1992) se séparent de la

Yougoslavie à leur tour. Le CIO reconnaît les comités de Croatie, de Slovénie et de

Bosnie-Herzégovine à titre provisoire ce qui leur permet d’apparaître sur la scène

internationale aux Jeux de Barcelone, ces trois pays ayant été reconnus par l’ONU en

mai 1992. Le traitement réservé à la Yougoslavie (Serbie-Monténégro) est différent

puisque, admise aux Jeux d’hiver en 1992 aux côtés de la Croatie et de la Slovénie, elle

est exclue aux Jeux d’été suite à l’embargo décrété par le Conseil de sécurité de l’ONU

le 30 mai 1992. Le CIO admet cependant les athlètes yougoslaves à titre individuel,

mais sans droit au délé, au drapeau et à l’hymne de leur pays.

Le rappel de la complexité géopolitique sportive des pays de l’Est autour d’un siècle

d’Olympisme souligne combien la reconnaissance par les institutions internationales

semble décisive pour afrmer sa place dans le concert des nations et participer à la

cérémonie planétaire des JO. Ce rappel doit être complété par l’analyse des performances

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%