1/1 - Ressources en histoire-géographie

1

Fiches réalisées par Arnaud LEONARD

(Lycée français de Varsovie, Pologne)

à partir de sources diverses, notamment des excellents « livres du professeur »

des éditions Nathan (dir. Guillaume LE QUINTREC)

2

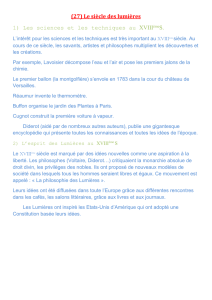

HM – L'Europe et l'élargissement du monde XVe-XVIe s.

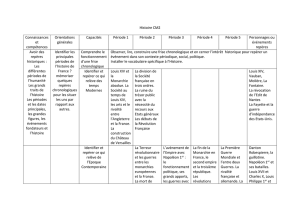

Approche scientifique Approche didactique

Définition du sujet (termes et concepts liés, temps court et temps long, amplitude

spatiale) :

Insertion dans les programmes (avant,

après) :

Sources et muséographie :

Ouvrages généraux :

Serge Gruzinski, Le Destin brisé de l’Empire aztèque, Gallimard, coll. «Découvertes », Paris, 1995. (Spécialiste de l'Amérique

latine, des colonisations de l'Amérique et de l'Asie, notamment des métissages et des espaces hybrides).

C. Bernard et S. Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde, Fayard, Paris, 1991.

Jean Meyer, L’Europe à la conquête du Monde, Armand Colin, coll. «U», Paris, 1990. (un des spécialistes de l'histoire maritime à

l'époque moderne).

Bartolomé et Lucile Bennassar, 1492 Un monde nouveau ?, Perrin, 1991, 273 pages

Michel Chandeigne (dir), Lisbonne hors les murs. 1415-1580. L'invention du monde par les navigateurs portugais, Autrement,

1992, 285 pages

Guy Martinière et Consuelo Varela (dir), L'État du monde en 1492, La Découverte, 1992, 638 pages

J. Favier, Les Grandes Découvertes, Fayard, Paris, 1991.

Pierre Chaunu, Conquête et exploitation des Nouveaux Mondes, PUF, Paris, (1969) 1991. (spécialiste de l'Amérique espagnole et

de l’histoire sociale et religieuse de la France des XVIe-XVIIIe siècles).

Michel Lequenne, Christophe Colomb amiral de la mer océane, Gallimard, coll. «Découvertes », Paris, 1991.

Marco Polo, Le devisement du monde, Textes choisis, Bibliothèque Gallimard, rééd., 1998.

Christophe Colomb, Journal de bord 1492-1493, Imprimerie nationale, 1992.

Stephen GREENBLATT, Ces merveilleuses possessions : découvertes et appropriation du Nouveau Monde au XVIe siècle, Les

Belles Lettres, Paris, trad. fr., 1996

Documentation Photographique et diapos :

Civilisations amérindiennes - n° 7022 (1994) / Claude Baudez, Danièle Lavallée

1492 : les royaumes ibériques - n° 7011 (1992) / Bernard Vincent, Jean-Frédéric Schaub

« Les grandes découvertes », n° 6075, février 1985.

Revues :

Histoire de l'Amérique latine , Dossier H&G, 371 juillet août 2000 et 374 mai 2001

2000 ans de mondialisation / Collectif, in LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE N° 38, Hors-Série, Janvier-Mars 2008 :

- « L'Europe à la conquête du monde » (Joël Cornette) : L'expansion géographique des Européens, à la fin du XVe siècle,

bouleverse l'histoire du monde. Désormais, tout communique, les frontières sont abolies, la Terre est unifiée. Et les monarques se

reprennent à rêver d'empire universel

- Un christ métis (Serge Gruzinski) : Les conquistadors voulaient christianiser l'Amérique pour mieux l'assimiler. Ils y parvinrent

au prix de massacres et d'un long travail sur les esprits. Mais aussi d'un certain nombre de malentendus : en adoptant le

catholicisme, les indigènes l'ont profondément transformé

- Ces plantes venues du Mexique (Martine Pedron) : L'arrivée des conquistadors en Amérique latine à la fin du XVe siècle est le

point de départ d'un authentique métissage culinaire. Les produits importés d'Amérique modifient en profondeur la gastronomie

européenne

Pierre Chaunu: "Colomb, ce fou..." dans L'Espagne / Collectif, in LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE N° 31, Avril-Juin 2006

L’Histoire, n° spécial 146 : «1492 : la découverte de l’Amérique », juillet-août 1991.

Carte murale :

Enjeux scientifiques (épistémologie, historiographie et renouvellement des

savoirs, concepts, problématique) :

L’objectif est de montrer comment et pourquoi la découverte de nouveaux

mondes a été rendue possible et comment la découverte a entraîné la colonisation

et l’exploitation, premier temps de la domination européenne sur le monde.

Une étude sur Marco Polo permet de faire le lien avec le Moyen Âge et de

montrer ce que les explorateurs des XVe et XVIe siècles doivent à leurs

prédécesseurs. Ce sujet s’articule autour d’un axe central : la conquête de

l’Amérique.

BO futur 5e : « Les découvertes européennes et la conquête des empires ouvrent

le monde aux Européens.

Ouverture au monde :

- un voyage de découverte et un épisode de la conquête ;

- une carte des découvertes européennes et des premiers empires.

Connaître et utiliser les repères suivants :

− Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) ou le voyage de Magellan

(1519-1521) sur une carte du monde

Enjeux didactiques (repères, notions et

méthodes) :

BO 5

e

actuel : « L’Europe à la découverte du

monde (3 à 4 heures)

Les grands voyages de découverte terrestres

et maritimes sont analysés à partir d’une

carte. La destruction des civilisations

amérindiennes et la constitution des premiers

empires coloniaux font l’objet d’une étude

synthétique.

• Cartes : les grandes découvertes ; les

empires coloniaux.

• Repère chronologique : prise de Grenade,

Christophe Colomb en Amérique (1492).

• Documents : Marco Polo : le Livre des

Merveilles ; une caravelle. »

Socle. Ajout au commentaire

« Le Livre des Merveilles de Marco Polo sert

3

Raconter et expliquer un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire

espagnol d’Amérique »

BO 2nde : « Humanisme et Renaissance

– Une nouvelle vision de l'homme et du monde

Dans l'Europe du XVe et XVIe siècles se produit une modification profonde de la

vision de l'homme sur sa condition et sur le monde, ainsi que la naissance d'un

esprit scientifique. Ces bouleversements sont facilités par les mutations

importantes des moyens de communication et de diffusion des idées et des

savoirs : invention de l'imprimerie, multiplication des universités, collèges et

académies. L'utilisation de cartes permet de prendre conscience de l'élargissement

du monde (les grandes découvertes) et de localiser les exemples choisis. »

de support à une évocation du monde chinois.

On veille à l’articulation de la découverte du

continent américain par les Européens avec

celle de l’Amérique en géographie. »

Plan, entrées originales (événements, acteurs, lieux, œuvres d’art), supports

documentaires et productions graphiques :

La partie 1 met l’accent sur les raisons des grands voyages et les découvertes

territoriales qui s’en suivent. Elle est étroitement liée à l’étude de cas qui suit sur

les conditions matérielles des grandes découvertes ; à travers celle-ci on peut

envisager les progrès techniques qui ont permis aux Européens d’affronter la

haute mer.

La partie 2 constitue donc le point fort de l’étude de la conquête de l’Amérique.

L’étude des civilisations amérindiennes laisse place à la notion de «rencontre »

(premiers contacts, conquête et colonisation) des Européens avec les Indiens.

Il faut donc terminer logiquement cette étude par la présentation des premiers

empires coloniaux et l’idée de domination européenne (partie 3).

1. L’aventure des grandes découvertes

Mais où sont les isles fortunées...

Tandis que Constantinople tombe aux mains des Turcs, l’Europe s’ouvre aux

terres inconnues. Le Vénitien Marco Polo avait déjà connu la Chine au XIIIe

siècle, les voyageurs de la Renaissance firent plus : Sumatra en 1419, Le Caire,

Calicut, l’Abyssinie en 1494 ; Damas, Goa, Malacca... On part chercher les pays

merveilleux que les fables et les chroniques médiévales ont tant décrits : l’Inde où

les pygmées luttent contre les grues, où les hommes ont des têtes de chiens ; le

paradis terrestre que l’on croit en Asie, visité déjà par Alexandre, et où séjournent

les deux géants Gog et Magog, non loin du tombeau de l’apôtre Thomas et du

royaume légendaire du Prêtre Jean. Naviguant d’une île à l’autre des petites

Antilles, Colomb croit voir les cinq mille îles fortunées dont parlait Jean de

Mandeville au début du XIVe siècle. Le Rio d’Oro (Eldorado) que l’on croit

d’abord en Afrique est localisé et cherché sans relâche au Venezuela.

L’Europe part en quête de ses rêves, mais aussi de l’or, de l’argent, des épices et

des parfums, pour combler des besoins que le luxe de la Renaissance et les

expéditions guerrières nécessitent. Vers l’est d’abord avec les bateaux portugais,

puis vers l’ouest, ce sont les Espagnols qui foulent une terra incognita, sans que

l’on ait tout de suite compris que Colomb venait de découvrir un continent ; les

Français, les Anglais cherchent une route vers l’Extrême-Orient qui ne fût pas

contrôlée par les Ibériques : surgit la côte nord-américaine et les glaces de la baie

d’Hudson.

Avec les voyages commence la curiosité pour les « sauvages ». Dans la deuxième

moitié du XVIe siècle se multiplient les récits sur les mœurs, les coutumes

étranges. L’homme européen venait d’apercevoir un nouveau rêve : il existait des

peuples nus qui ignoraient la pudeur et la religion...

Quelles parties du monde sont découvertes par les Européens entre la fin du XVe

siècle et le XVIe siècle ?

Au cours des XVe et XVIe siècles, les Européens ont déplacé les limites du

monde connu. Vers 1400, les terres connues se limitent à l’Europe occidentale, à

une partie de l’Asie (notamment grâce aux routes de la soie, des épices, de la

porcelaine et aux voyages de Marco Polo), ainsi qu’à une partie des côtes de

l’Afrique et à la péninsule arabique. Vers 1500, les hommes, grâce à des

expéditions comme celles de B. Diaz (1487-1488) et de Vasco de Gama (1497-

1499), complètent leur connaissance du pourtour africain ainsi que d’une partie

de l’Inde. L’Extrême-Orient est lui aussi peu à peu mieux connu, tandis que la

nouveauté essentielle de la fi n du XVe siècle et du début du XVIe réside dans la

découverte et la conquête progressive du nouveau continent américain. Le 12

Activités, consignes et productions des élèves

:

Marco Polo raconte ses aventures dans Le

Livre des merveilles

On a pu recenser cent quarante trois

manuscrits du Livre des merveilles. Écrit au

départ en français, il en existe diverses

traductions. Henri le Navigateur et

Christophe Colomb en possédèrent chacun un

exemplaire illustré. La double page vise à

la fois à présenter les aventures de Marco

Polo et à montrer en quoi leur récit,

conjuguant le réel et le légendaire, ont fasciné

et inspiré les grands explorateurs des XVe et

XVIe siècles.

L’élargissement du monde connu

Lorsque Christophe Colomb arrive au terme

de son voyage, les Européens connaissent

déjà la Chine (le voyage de Marco Polo a lieu

entre 1275 et 1291), l’Inde et le Sud-

Est asiatique. En Afrique, seul le littoral est

connu ; le continent reste mystérieux : les

navires portugais ont découvert et colonisé

les îles du Cap-Vert, Madère et les

Açores. Au-delà, s’étend la « mer océane »

dont on ignore les limites.

Le Portugais Magellan franchit une étape

cruciale en contournant le continent

américain (1519) : il découvre l’océan

Pacifique. Son équipage rentre à San Lucar

en 1522 en ayant effectué le tour du monde

en 1483 jours (Magellan est mort aux

Philippines).

Vasco de Gama contourne l’Afrique (1497-

1498) en empruntant le cap de Bonne-

Espérance (découvert dix ans plus tôt par

Bartolomé Diaz) et longe les côtes orientales

du continent. Il explore ensuite l’océan Indien

et ouvre la route des épices jusqu’à Goa.

Les explorations des Français et des Anglais

sont mineures, comparées aux empires que se

taillent les Espagnols et les Portugais.

La découverte de Colomb n’est pas

immédiatement perçue comme un événement

important (le navigateur

pense lui-même avoir débarqué en Asie).

Les représentations géographiques évoluent

lentement, a fortiori quand elles remettent en

cause la Bible et les autorités antiques.

Amerigo Vespucci affirme en 1503

qu’il s’agit bien d’un nouveau continent et

4

octobre 1492, le Génois Christophe Colomb, persuadé d’avoir atteint l’Inde par

l’ouest, découvre les Antilles. La découverte des Amériques se poursuit ensuite

grâce à divers explorateurs comme Vespucci, Cabot, Magellan, Verrazzano,

Cartier. Les navigateurs, grâce à leur audace et aux progrès de la navigation,

s’éloignent des côtes et complètent la connaissance des mers et des océans. Ainsi,

entre 1519 et 1522, l’expédition menée par le navigateur portugais Magellan puis

par son second, Elcano, réalise le premier tour du monde par voie maritime, en

contournant l’Amérique par le sud. Cela amène les hommes à découvrir que le

globe est beaucoup plus vaste et complexe que tout ce que l’on avait pu imaginer.

L’espace géographique connu s’élargit donc et les Européens prennent

conscience de leur capacité à le maîtriser.

Le planisphère de Toscanelli au milieu du XVe siècle

L’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique ne sont pas représentés car encore

inconnus. Les parties du monde les mieux connues et représentées sont l’Europe

et une partie de l’Asie. Le reste de ce dernier continent est cependant encore fi

guré de façon très imprécise et fautive de même que l’Afrique. En 1507, une carte

laisse percevoir des progrès dans la représentation de l’Afrique et du continent

asiatique même si ces derniers restent encore mal connus. L’Océanie et

l’Antarctique n’y apparaissent pas. Le phénomène le plus remarquable est la

représentation du continent américain nouvellement découvert. Ces améliorations

sont le fruit des Grandes Découvertes, favorisées par une meilleure connaissance

de la carte des vents et des courants, par les progrès dans le domaine de la

navigation et l’utilisation d’instruments de mesure comme la boussole ou

l’astrolabe. Ces Découvertes sont aussi le résultat des motivations politiques,

religieuses et économiques des souverains européens. Ainsi, les Portugais

contournent l’Afrique (Diaz, Vasco de Gama) ; les Espagnols traversent

l’Atlantique (Colomb) et découvrent l’Amérique. En 1503, Amerigo Vespucci

affi rme qu’il s’agit d’un nouveau continent et non d’une île. Cette idée est

reprise ici par Martin Waldseemüller qui donne sur sa carte le nom du navigateur

au continent.

Uun monde nouveau…

Gravure de Théodore de Bry, 1594. Paris, BN.

Le XVIe siècle s’ouvre au monde lors des Grandes Découvertes. La gravure de

Théodore de Bry représente l’instrument des voyages transocéaniques: les trois

caravelles de Christophe Colomb abordent Hispaniola. La gravure prévoit ce que

devint la colonisation espagnole du continent américain, puisqu’en arrière-plan

on voit les sauvages fuir devant le débarquement espagnol. Ce document

condense ainsi plusieurs aspects des Grandes Découvertes, la croix plantée sur la

plage évoquant le formidable élan missionnaire qui anima les colons. Au premier

plan, la représentation de Colomb et des Indiens témoigne de cette découverte de

« l’autre» d’où naîtra le mythe du bon sauvage en Europe.

La découverte du monde

Les Grandes Découvertes ont considérablement élargi le monde connu, puisqu’à

la fin du XVIe siècle, les Européens ont mis le pied sur la plupart des continents.

Les conquêtes coloniales n’ont cependant pas encore permis l’exploration de

l’intérieur de certains continents : c’est le cas de l’Amérique du Sud, notamment

le coeur amazonien du Brésil, ainsi qu’une partie de l’actuelle Bolivie. La logique

d’une colonisation de comptoirs, qui ponctuent les côtes africaines, a de la même

manière retardé la découverte de l’Afrique intérieure. Une partie de l’Amérique

du Nord est encore vierge, tout comme l’Australie. De même, les moyens de la

colonisation restent trop rudimentaires pour que les Européens s’aventurent dans

le Grand Nord canadien ou sibérien.

Les commerces méditerranéen et hanséatique développés pendant la période

médiévale sont désormais concurrencés en valeur par des flux transocéaniques :

en provenance d’Asie en contournant la corne de l’Afrique, mais aussi à partir de

l’Afrique de l’Ouest, axe qui servira plus tard au commerce triangulaire. Ce sont

surtout les flux transatlantiques qui se développent et qui permettent notamment

l’afflux des métaux précieux du Nouveau Monde dans la péninsule Ibérique.

2. La conquête de l’Amérique

non d’une île « car il s’étend sur une très

grande longueur de côtes ». Cette idée est

reprise en 1507 par un éditeur installé à

Saint-Dié, Martin Walseemüller qui propose

de baptiser le « quatrième continent » du nom

du navigateur « subtil » qui a vraiment pris la

mesure de l’immensité du territoire.

Les grandes découvertes

L’humanisme symbolise d’abord l’ouverture

de nouveaux horizons géographiques. Les

grands voyages sont favorisés par les

conditions techniques (invention de la

caravelle…), économiques (besoin de métaux

précieux et d’épices) et religieuses

(la fermeture de la route commerciale entre

l’Occident et l’Extrême-Orient par les

Ottomans relance l’esprit de reconquête). Ce

mouvement est impulsé par le Portugal : les

souverains patronnent des expéditions

maritimes vers l’Afrique dans le

but de ramener de l’or (Soudan), du sel, du

sucre… C’est aussi à ce moment que débute

la traite des Noirs (milieu du xve siècle).

En 1476, le Génois Christophe Colomb

développe le projet d’aller aux Indes en

naviguant vers l’ouest. Son objectif est

d’atteindre le Japon, dont Marco

Polo (marchand vénitien du xıııe siècle qui a

résidé en Chine) a vanté les richesses. La

reine Isabelle de Castille accepte de financer

l’expédition de Colomb. 1492 voit le départ

de trois caravelles qui découvrent les

Bahamas, Cuba, Haïti, et la côte de

l’Amérique Centrale au cours de quatre

voyages. Mais Christophe Colomb est

convaincu d’avoir trouvé la route des Indes.

C’est Amerigo Vespucci, reprenant le même

trajet, qui découvre, sur les côtes du

Venezuela, que cette terre est un nouveau

continent. Parallèlement, Vasco de Gama,

soutenu par le roi du Portugal Manuel Ier, se

rend en Inde. Le Portugal contrôle alors

l’océan Indien. Une expédition

menée par Alvarez Cabral vers l’Amérique

permet aussi la découverte du Brésil.

L’expédition de trois ans (1519-1522) du

Portugais Magellan accomplit le premier tour

du monde. La preuve est faite qu’il existe une

route occidentale vers les

Indes et que la Terre est une sphère.

Deux grandes découvertes sont effectuées par

les Européens :

– l’existence d’un quatrième continent. Celui-

ci prendra le nom du navigateur Amerigo

Vespucci qui est le premier à affirmer

l’existence de ce continent au début du XVIe

siècle ;

– la preuve que la Terre est une sphère, grâce

au voyage de Magellan, confirmant ainsi la

géographie de Ptolémée.

L’Occident découvre une nouvelle plante

5

La rencontre entre Christophe Colomb et les Indiens.

Cette épître, connue sous le nom de « lettre à Santangel », est sûrement assez

semblable à celle que Colomb adresse au même moment aux souverains

espagnols, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille, mais qui n’est pas

parvenue jusqu’à nous. Elle rapporte le succès de son entreprise. Il y fait état de

ses bonnes relations avec les populations rencontrées (« sans rencontrer aucune

opposition »). Dans ses écrits, Colomb fait souvent mention de l’accueil que les

autochtones lui réservent et des cérémonies de don et de contre-don qui le

caractérise. Il se livre ici à une description de l’aspect physique (« tout nus », «

belle stature », « pas noirs ») et des traits de caractère de ces populations qu’il

présente comme dociles, naïves et inoffensives. Le Génois en fait une sorte de

peuple infantile. Leur innocence, décrite ici, commence alors à alimenter le

mythe du bon sauvage. !

Le texte de Colomb fait écho aux légendes entretenues autour de la cruauté

supposée des populations indiennes. En effet, les Européens ont assimilé le

nouveau monde tantôt à l’enfer, tantôt au paradis. Et l’indigène a pris la forme

soit du cannibale, soit du bon sauvage. Si Colomb insiste sur le caractère

vertueux et pacifi que des Indiens, contredisant l’image qu’on leur prête depuis

l’Europe (« je n’ai pas encore rencontré d’hommes monstrueux »), il écrit

néanmoins : « j’ai pourtant entendu dire qu’il y a une île peuplée de gens très

féroces qui mangent la chair humaine ». Ainsi, des récits du XVIe siècle nous

rapportent le culte sanguinaire des Aztèques, la cruauté de certains Indiens

Caraïbes (d’où vient le terme cannibale) qui apparaissent comme une résurgence

des récits antérieurs comme ceux de Marco Polo décrivant les cynocéphales, ces

hommes à tête de chien qui aboient au lieu de parler et se nourrissent de chair

humaine.

Si le portrait des Indiens tracé par Colomb est positif, il est aussi assez méprisant

dans la mesure où, le caractère pacifique et la bonté qu’il dépeint sont jugés

comme une faiblesse exploitable par les Européens. Son discours annonce les

dérapages de la colonisation future. Il propose en effet d’assujettir les Indiens et

d’exploiter les ressources nombreuses de leur territoire (or, épices, coton, mastic,

bois d’aloès…). On retrouve aussi dans ce texte la mission d’évangélisation que

se donne Colomb mandaté par les souverains espagnols : « je leur donnai mille

jolies choses pour qu’ils nous prennent en affection ; ils seront ainsi attirés à se

faire chrétiens ». En effet, la colonisation a d’abord un objectif religieux, dans le

prolongement de la Reconquista qui vient de se terminer avec la prise de Grenade

en 1492. On peut voir dans cette lettre les prémisses d’une domination fondée sur

des rapports de force, de mépris, d’exploitation et d’acculturation des

populations.

La conquête du Nouveau Monde

« Les Indiens sont propres à être commandés »

Dans cet extrait de son Journal de bord, Christophe Colomb rend compte de son

premier voyage, qui lui a permis de découvrir les « Indes occidentales ». Il

s’adresse à ses commanditaires, les Rois catholiques (« Vos Altesses »), Isabelle

de Castille et Ferdinand d’Aragon. Colomb justifie son premier voyage comme

une mission d’évangélisation : « convertir ces peuples à notre Sainte Foi ». La

colonisation a d’abord un objectif religieux, dans le prolongement de la

Reconquista (qui vient de se terminer, avec la prise de Grenade en 1492). Colomb

décrit les Indiens comme des êtres dociles et inoffensifs (« gens très pauvres en

tout », « nus », autrement dit à l’état sauvage, sans « aucun culte », « sans génie

pour le combat », « peureux », « propres à être commandés »). Vus par un

Européen, ils constituent une sorte de peuple infantile. Colomb fait miroiter des

richesses qui pourraient renforcer la position de l’Espagne. Les terres sont «

bonnes et fertiles » et il semble y avoir de l’or. Colomb se présente comme

l’envoyé du roi et de la reine d’Espagne. Il s’adresse à eux avec déférence, tout

en leur conseillant assez fermement la marche à suivre. Le 17 avril 1492, les «

capitulations » signées par les Rois catholiques confèrent à Colomb les titres

d’amiral, vice-roi et gouverneur « des îles et terre ferme » qu’il pourra découvrir.

Christophe Colomb débarque à Hispaniola (Haïti) en octobre 1492. Gravure de

Théodore de Bry, 1594. B.N.F., Paris.

Cette gravure est postérieure de presque un siècle à l’événement relaté et elle est

loin d’être une image neutre. Théodore de Bry, graveur et éditeur installé à

Francfort, est spécialisé dans la publication et l’illustration d’ouvrages dénonçant

Le voyageur français Jean de Léry livre en

1578 un véritable bréviaire d’ethnologie dans

le récit de son voyage au Brésil. Il y étudie la

peuplade des Indiens Toupinanbaou, et

s’intéresse notamment à leur langage.

Huguenot, il trouve dans les cannibales une

métaphore des catholiques, dévoreurs du

corps du Christ. Dans cet extrait, il fait la

description du tabac, qui commence à être

introduit en Europe et en Asie au XVIe

siècle. Jean de Léry décrit ainsi la pipe

rudimentaire qu’utilisent les indigènes pour

fumer la plante à laquelle la médecine

européenne prêtait des effets revigorants.

Mais l’approche de Léry se veut aussi

sociologique, puisque les dernières lignes

montrent la fonction sociale qu’occupe le

tabac, qui est un moyen d’échange entre

individus.

Les empires coloniaux

Les empires coloniaux de l’Espagne et du

Portugal sont de nature différente. Dans

l’océan Indien, les Portugais ont développé

un empire purement commercial qui repose

sur une chaîne de comptoirs fortifiés, sur les

côtes d’Afrique, d’Inde, jusqu’en Chine et au

Japon. Ils colonisent aussi le Brésil. Pour

prendre le contrôle de ce commerce, les

Portugais s’efforcent de briser les échanges

du monde musulman préexistants. Ils

s’attaquent donc aux clés de l’océan Indien :

Malacca (1511), Ormuz (1515). Pour payer

les produits asiatiques, les Portugais

exportent des produits européens comme le

cuivre, le mercure, l’alun… mais les

échanges sont déficitaires, ils doivent donc

payer en or et en argent, en particulier

d’Amérique.

Les Espagnols conquièrent un immense

territoire. Ils installent une administration et

exploitent les richesses des territoires conquis

(mines et plantations). Les produits expédiés

vers l’Europe sont : la soie de Chine, les

épices d’Inde, l’ivoire, les esclaves et l’or

d’Afrique, le sucre et le bois du Brésil, le

sucre des Antilles, l’argent du Mexique et des

mines du Potosi dans l’actuelle Bolivie, et

l’or de l’actuel Pérou.

Vue de Séville au XVIe siècle. Tableau de

Francisco Pacheco,musée des Amériques,

Madrid.

Ce tableau permet d’évoquer le

développement, à partir des grandes

découvertes, des ports de l’Atlantique, et en

particulier Séville. On fera observer l’activité

intense et fébrile qui semble y régner en

faisant relever le nombre de navires à quai et

les personnages qui s’activent pour

embarquer ou débarquer des marchandises.

Les bateaux arrivent du Nouveau Monde

chargés d’or et d’argent et repartent avec des

produits de la métropole : vin, huile, meubles,

chaussures, draps et soieries… Séville reste

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

1

/

148

100%