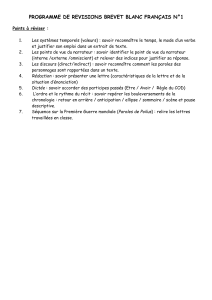

y a-t-il une vérité de l`amour ? - merleau

!

1!

Y A-T-IL UNE VÉRITÉ DE L’AMOUR ?

- MERLEAU-PONTY LECTEUR DE PROUST-

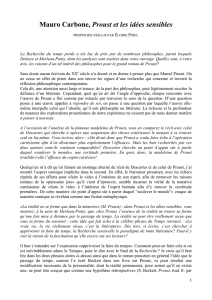

On s’accorde à voir en Proust, sinon un romancier philosophe, du moins

un romancier pour les philosophes. De fait, si l’on voulait dresser la liste des

études à caractère philosophique portant sur l’auteur de la Recherche, on

risquerait, si j’ose dire, d’y perdre beaucoup de temps.

Parallèlement, Merleau-Ponty est considéré par beaucoup comme le plus

« littéraire » des philosophes français contemporains, sans doute à cause de

son style, que ses détracteurs qualifient de « métaphorique » - comprenez :

« où la rigueur conceptuelle fait défaut ». On le soupçonne même d’avoir

commis, à l’âge de 20 ans, un roman intitulé Nord (Récit de l’Arctique),

publié en 1928 chez Grasset (le 1er éditeur de Proust) sous le pseudonyme de

Jacques Heller (article du Monde en octobre 2014). En novembre 1946, lors

d’un débat à la Société Française de Philosophie, Emile Bréhier, le grand

historien de la philosophie, faisait à Merleau-Ponty cette objection : « Je

vois vos idées s’exprimant par le roman, par la peinture, plutôt que par la

philosophie. Votre philosophie aboutit au roman. Ce n’est pas un défaut,

mais je crois vraiment qu’elle aboutit à cette suggestion immédiate des

réalités telle qu’on la voit dans les œuvres de romanciers. » (Primat de la

Perception, p.78). Merleau-Ponty, c’est dommage pour nous, ne répondit pas

à cette objection. Peut-être ne l’a-t-il pas reçue comme une critique ?

Toujours est-il que MP est resté, jusqu’à sa disparition précoce en 1961,

purement philosophe - si tant est que cette expression ait un sens, puisqu’il

appartient justement à la philosophie d’être impure et de produire ses

concepts au contact de toutes les formes d’expériences et de tous les autres

genres de discours. Mais il reste que l’œuvre de MP, malgré la diversité des

thèmes abordés, présente une unité de ton et de style qui l’éloigne

beaucoup, à cet égard, de l’œuvre protéiforme de Sartre par exemple.

Précisons tout de même que Proust n’est pas le seul romancier que MP

ait lu et travaillé. Outre de nombreuses références aux romans de Sartre, de

S. de Beauvoir, de Saint-Exupéry, on peut signaler que l’un des premiers

cours professés par MP au Collège de France avait pour titre : « Recherches

!

2!

sur l’Usage Littéraire du Langage », et que dans ce cours il interrogeait

longuement les œuvres de Stendhal et de Paul Valéry.

Ajoutons encore que, dans la dernière année de sa vie, MP avait

découvert avec bonheur les premiers romans de Claude Simon, qu’il a

entamé avec cet écrivain le début d’une correspondance et qu’il lui a même

consacré quelques séances de son dernier cours au Collège de France. Claude

Simon rapporte que, lorsqu’il s’excusait devant MP de ne pas être assez

philosophe pour bien répondre à ses questions, celui-ci lui avait répondu

qu’il ne devait pas s’excuser mais plutôt se réjouir : « si vous étiez

philosophe, vous seriez bien incapable d’écrire vos romans ».

Cette phrase adressée à Claude Simon peut éventuellement être

entendue comme une réponse indirecte de MP à l’objection d’Emile Bréhier.

A qui voudrait s’intéresser à la philosophie de M. Merleau-Ponty, je

conseillerais de commencer par lire l’Avant-Propos de la

Phénoménologie de la Perception (1945). MP y expose sa conception de

la phénoménologie, c-à-d qu’il explicite son interprétation de la

méthode philosophique inventée par Husserl au tournant du XXè S.

Dans les dernières lignes de cet avant-propos, MP revendique le

caractère « inachevé », l’« allure inchoative » de la phénoménologie.

Loin d’être, comme d’autres philosophies, une doctrine systématique,

elle se présente plutôt comme « un style » de pensée.

!"#$"%&"'()*+,)*+%+-$."&")/)"0*",+01.,.*/"&1&*/"234/5."0*."2+6/5$*."+0"0*"

787/9,.:"6."*3.7/"*$"(&7&52:"*$"$,'+7/05.;"<%%.".7/"%&=+5$.07."6+,,."%3>015."2."

?&%@&6:"6.%%."2."A5+07/:"6.%%."2."B&%)58"+0"6.%%."2."C)@&**.:"D"'&5"%.",4,."-.*5."

23&//.*/$+*"+0"23)/+**.,.*/:"'&5"%&",4,.".E$-.*6."2."6+*76$.*6.:"'&5"%&",4,."

1+%+*/)"2."saisir%le%sens%du%monde%ou%de%l’histoire%à%l’état%naissant;"<%%."7."6+*F+*2"

7+07"6."5&''+5/"&1.6"%3.FF+5/"2."%&"'.*7).",+2.5*."G"HPhP:"';IBJK;

L’allusion faite à Proust (entre autres écrivains et artistes) est ici

directement associée à ce que je considère comme l’intention principale qui

gouverne tout le travail philosophique de MP : chercher à saisir, et à dire,

« le sens du monde ou de l’histoire à l’état naissant ». Nous allons donc

essayer de comprendre ce que signifie cet énoncé : rendre compte du sens

« à l’état naissant ».

!

3!

Pour commencer, on peut noter que MP ne présente pas cette intention

comme lui étant propre : il inscrit, modestement, sa recherche dans une

tradition qui est celle de « la pensée moderne », une pensée qui déborde

donc les limites de la philosophie « pure », puisqu’elle est à l’œuvre aussi

dans la littérature ou même, avec Cézanne, dans la peinture.

Demandons nous donc d’abord ce que MP entend ici par « modernité ».

1) La pensée « moderne » : vers un dépassement de la philosophie de

la conscience

Ce qui est moderne, c’est de ne pas postuler un sens qui soit achevé ou

figé, que l’on pourrait appréhender à l’aide de catégories univoques. La

modernité coïncide, pour la pensée, avec la reconnaissance d’une ambiguïté

irréductible dans l’être (dans le monde, dans la subjectivité et

l’intersubjectivité). Le moderne se définit par opposition au classique. Ce

qui caractérise la pensée classique, c’est la recherche de l’idée claire et

distincte, c’est donc d’abord la claire distinction du sujet connaissant et de

l’objet connu. Dans cette pensée classique, la conscience découvre qu’elle

ne peut connaître objectivement que ce qu’elle a elle-même constitué

comme objet. Ce qui est à connaître, l’objet, est le résultat d’un acte de

pensée, il est constitué par le sujet pensant.

Ce que MP appelle « l’effort de la pensée moderne » est donc une

tentative pour se défaire de cet idéal de la conscience constituante pour

laquelle le réel serait sans mystère parce qu’il se réduirait à l’ensemble des

objets qu’elle constitue et pose en face d’elle. Cet effort est lent et pénible,

« laborieux », parce qu’il consiste pour la conscience à prendre conscience

d’elle-même comme étant mise en présence des choses, comme étant prise

dans un monde qu’elle ne constitue pas, mais au sein duquel elle advient, et

qui ne lui est donc jamais immédiatement ni intégralement donné. C’est

pourquoi le premier acte de la pensée doit être de s’étonner de la simple

présence des choses autour de nous, c’est-à-dire de notre co-présence (de

nous au monde et du monde à nous). Il s’agit, comme dit Husserl, de

« revenir aux choses mêmes », ou encore, comme dit MP, de « rapprendre à

voir le monde ». Ce n’est plus notre conscience qui constitue les objets pour

s’en donner une connaissance. Il y a plutôt une co-naissance (une naissance

commune et simultanée) de la conscience (qui advient comme conscience de

!

4!

quelque chose) et des choses qui apparaissent (mais qui ne peuvent

apparaître qu’à une conscience). Ces choses qui nous imposent leur présence

ne nous sont pourtant jamais données tout entières, elles ne se donnent que

par esquisses, suivant le mouvement de la perception, qui est inséparable

des mouvements de notre corps et de notre manière d’habiter le monde.

Voilà pourquoi le sens n’est jamais achevé et pourquoi notre existence,

notre rapport au monde et aux autres est toujours plein d’équivoque,

d’ambiguïté. Celle-ci est certes inconfortable pour l’esprit, inquiétante,

mais elle est aussi la condition ou la promesse d’une plus grande richesse de

sens, et donc l’incitation faite à la pensée d’aller toujours plus loin.

Voyons comment cette démarche phénoménologique peut s’éclairer en

appliquant l’analyse à un phénomène : celui du sentiment amoureux.

Si l’on considère les sentiments dans la perspective d’une psychologie

classique ou d’une philosophie de la conscience constituante, on dira que

l’amour, par exemple, est un état affectif ou une activité du sujet chez qui

le désir suscité par une personne va exciter l’imagination de telle manière

que le sentiment éprouvé aura pour effet de réinventer l’objet désiré, de le

façonner en lui attribuant des qualités et une valeur qu’il ne possède pas

réellement. Une bonne illustration de cette conception se trouve dans la

fameuse théorie de la « cristallisation ». Vous connaissez ce texte où

Stendhal compare les effets de la passion amoureuse à la transfiguration

d’un mince rameau d’arbre effeuillé par l’hiver plongé dans les mines de sel

de Salzbourg :

!"2.0E"+0"/5+$7",+$7"&'597:"+*"%."5./$5."6+01.5/"2."65$7/&%%$7&/$+*7"=5$%%&*/.7;"L.7"

'%07"'./$/.7"=5&*6(.7:"6.%%.7"M0$"*."7+*/"'&7"'%07"-5&*2.7"M0."%&"'&//."230*.",)7&*-.:"

7+*/" -&5*$.7" 230*." $*F$*$/)" 2." 2$&,&*/7" ,+=$%.7" ./" )=%+0$77&*/7;" N*" *." '.0/" '%07"

5.6+**&O/5."%."5&,.&0"'5$,$/$F;"

C."M0."P3&''.%%."65$7/&%%$7&/$+*:"63.7/"%3+')5&/$+*"2."%3.7'5$/"M0$"/$5."2."/+0/"6."M0$"

7." '5)7.*/.:" %&" 2)6+01.5/." M0." %3+=P./" &$,)" &" 2." *+01.%%.7" '.5F.6/$+*7;" HQK"G (De

l’Amour).

Stendhal dit bien qu’il s’agit d’une « opération de l’esprit » : c’est le

sujet qui, par sa conscience et son imagination, construit l’être aimé. Dans

ces conditions, on peut comprendre en quoi l’amour peut nous éloigner du

réel et être trompeur. Il peut y avoir de l’illusion dans l’amour en ce sens

qu’il se trompe sur la valeur de son objet. Mais, en toute rigueur, il ne peut

!

5!

pas y avoir d’illusion de l’amour lui-même : le sentiment éprouvé n’est

jamais illusoire dans la mesure où, étant une opération de l’esprit, il ne

saurait échapper à la conscience. Un être conscient, dès lors qu’il aime, ne

saurait se tromper sur la nature de son sentiment, quand bien même il se

tromperait sur la nature de l’objet qui est visé par ce sentiment. Dès lors

que je ressens de l’amour, ou de la joie, ou de la tristesse, il est

nécessairement vrai que j’aime, ou que je suis triste, ou joyeux. Il ne saurait

donc jamais y avoir de faux amour, ni même d’incertitude de l’amant quant

à la sincérité de son amour.

Dans ce type de psychologie, dont le principe est le sujet constituant,

aimer signifie exactement avoir conscience d’un objet comme aimable. Et

puisque la conscience enveloppe par définition un savoir d’elle-même, aimer

et savoir qu’on aime sont un seul et même acte. Il n’y a donc pas de

mystère, d’opacité ni d’ambiguïté du sentiment amoureux.

Or, cette espèce d’évidence de la conscience amoureuse n’est-elle pas

radicalement mise en question chez Proust ? Qu’il s’agisse de l’amour de

Swann pour Odette de Crécy, ou de l’amour du Narrateur pour Albertine, on

ne peut s’empêcher d’avoir un doute, et ce doute touche non seulement à la

nature de l’objet visé (c’est-à-dire de l’être aimé qui peut, en effet, être

factice ou imaginaire), mais à l’existence même du sentiment éprouvé par le

personnage.

Voici comment MP, dans un passage des Causeries de 1948,

explique l’opposition entre la pensée classique et la pensée moderne :

!"R&*7"Andromaque:"+*"7&$/"M0ST.5,$+*."&$,."A855(07:"./:"&0",+,.*/",4,."

+U".%%.".*1+$."N5.7/."%."/0.5:"&060*"7'.6/&/.05"*."7.",)'5.*2"V"6.//."&,=$-0W/)"2."

%S&,+05" ./" 2." %&" (&$*." M0$" F&$/" M0." %S&,&*/" &$,." ,$.0E" '.525." %S&$,)" M0." 2." %."

%&$77.5"X" 0*"&0/5.:" *S.7/"'&7" 0*." &,=$-0W/)"F+*2&,.*/&%." V" $%".7/" $,,)2$&/.,.*/"

)1$2.*/"M0.:"7$"A855(07"7."2)/+05*&$/"2SY*25+,&M0."./"7."/+05*&$/"1.57"T.5,$+*.:"

T.5,$+*." *." 7.5&$/" M0." 2+06.05" X" 7.7" '$.27;" Y0" 6+*/5&$5.:" M0$" '.0/" 2$5." 7$" %."

*&55&/.05:"2&*7"%S>015."2."A5+07/:"&$,."15&$,.*/"Y%=.5/$*."Z"J%" 6+*7/&/." M0S$%"*."

7+0(&$/."4/5."'597"2S.%%."M0."M0&*2".%%."7S)%+$-*."2."%0$:"$%".*"6+*6%0/"M0S$%"*."%S&$,."

'&7;"[&$7"M0&*2".%%."&"2$7'&50:"M0&*2"$%"&''5.*2"7&",+5/:"&%+57:"2&*7"%S)1$2.*6."2."

6./")%+$-*.,.*/"7&*7"5./+05:"$%"'.*7."M0S$%"&1&$/"=.7+$*"2S.%%."./"M0S$%"%S&$,&$/;"[&$7"

%."%.6/.05"6+*/$*0."V"7$"Y%=.5/$*."%0$")/&$/"5.*20."\"6+,,."$%"%."541."M0.%M0.F+$7"D:"%."

*&55&/.05" 2." A5+07/" %S&$,.5&$/D$%" .*6+5." Z" ]&0/D$%" 2$5." M0." %S&,+05" .7/" 6." =.7+$*"

P&%+0E:"+0"M0S$%"*S8"&"P&,&$7"2S&,+05:",&$7"7.0%.,.*/"2."%&"P&%+07$."./"%."7.*/$,.*/"

2S4/5.".E6%0"Z"C.7"M0.7/$+*7"*."*&$77.*/"'&7"2S0*.".E)-97.",$*0/$.07.:"6S.7/"A5+07/"

,4,."M0$"%.7"'+7.:".%%.7"7+*/"'+05"%0$"6+*7/$/0/$1.7"2."6."M0S+*"&''.%%."%S&,+05;"L."

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%