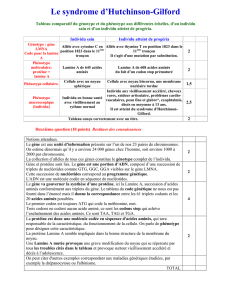

ch1 : du genotype au phenotype

CH1 : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE

INTRODUCTION : Les individus sont identifiés par leurs caractères constituant le phénotype.

Or, si les individus d’une espèce ont même caryotype et même génome, ils sont toutefois tous différents.

Comment expliquer le phénotype d’un individu à partir de son équipement génétique et de l’environnement ?

Plan

I. LES NIVEAUX DE PHENOTYPE : Macroscopique

Cellulaire

Moléculaire

II. LA SYNTHESE DES PROTEINES : Relation gène protéine

Transcription

Code génétique

Traduction

Devenir des protéines

III. PROTEINES ENZYMATIQUES : Biocatalyseur

Double spécificité

Influence environnement

IV. RELATION GENE PROTEINES ENVIRONNEMENT : Conséquences de la biallélie

Plusieurs génotypes par phénotypes

Influence du milieu sur le phénotype

Prédisposition à une maladie.

V. CONCLUSION

I : LES NIVEAUX DE PHENOTYPES retour

A. PHENOTYPE MACROSCOPIQUE

1 caractère (sens restreint) ou plusieurs caractères (sens large), accessibles à l’œil nu, d’un individu.

Exemple Mucoviscidose : Bronches obstruées par du mucus, respiration diminuée, infections à répétition.

B. PHENOTYPE CELLULAIRE (=MICROSCOPIQUE)

Le phénotype macroscopique dépend des caractères cellulaires : fonctionnement, composition, forme …

Exemple Mucoviscidose : les cils des cellules bronchiques n’évacuent pas le mucus visqueux. Les cellules

immunitaires détruisent les bactéries mais aussi les cellules bronchiques.

C. PHENOTYPE MOLECULAIRE

Le phénotype cellulaire dépend du fonctionnement des protéines produites par les cellules.

Exemple Mucoviscidose : le dysfonctionnement de la protéine CFTR provoque la formation d’un mucus visqueux.

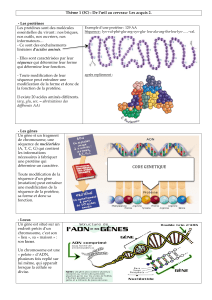

1. Le fonctionnement d’une protéine dépend de sa forme

Suivant sa forme (canal, corbeille, bosse…), une protéine peut modifier d’autres molécules (déplacer, lier, couper…)

Exemple Mucoviscidose : la protéine CFTR forme un canal dans la membrane cellulaire ; s’il est déformé, il ne

permet plus le passage du chlore nécessaire à la fluidité du mucus.

Chlore

Cellule épithéliale

bronchique

Canal à

chlore

Mucus

Tissu épithélial respiratoire

Cellule sécrétrice de mucus

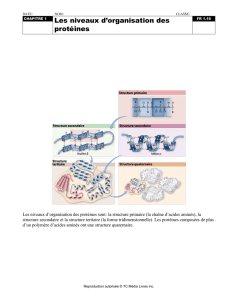

2. La forme d’une protéine dépend de sa séquence d’acides aminés : retour

Une protéine est une chaîne d’acides aminés se repliant sur elle-même. Les replis donnent le volume de la

molécule (canal, corbeille, bosses…), appelé structure spatiale, et dépendent de la succession des acides aminés.

Exemple Mucoviscidose : les acides aminés hydrophobes de la protéine CFTR s’intègrent dans la membrane ; leur

repliement en forme de canal permet le passage du chlore entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire.

Cette succession déterminée par le nombre et la position des acides aminés est appelée séquence d’acides aminés.

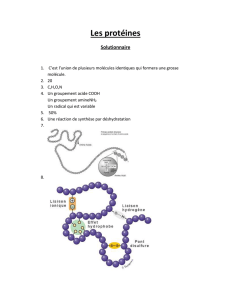

Il existe 20 acides aminés différents, chacun possédant une fonction acide (COOH), une fonction amine (NH2) et

une partie variable (parmi 20 possibles) : 2 acides aminés successifs peuvent se lier par une liaison peptide,

associant la fonction amine de l’un et la fonction acide de l’autre.

2 séquences différentes provoquent 2 repliements différents aboutissant à 2 activités moléculaires différentes.

Radical COOH : fonction acide AA1

Liaison peptide entre 2 AA

AA2

NH2 : fonction amine

R

Milieu extracellulaire = zone d’eau acides aminés hydrophile canal membranaire

Membrane = zone de lipide acides aminés hydrophobes attirés Membrane

Milieu intracellulaire = zone d’eau acides aminés hydrophile

Position : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° … etc … : séquence d’AA

AA :

TRY

PHE

GLU

ALA

THR

MET

ARG

SER

Exemple Mucoviscidose : protéine CFTR = 1480 AA ; la perte de l’acide aminé PHE en position 508 provoque la

déformation de la protéine et l’obstruction du canal.

(Immense diversification possible : pour des chaînes protéiques de 100 AA, 20100 soit 10120 protéines différentes)

CARACTERE

MACROSCOPIQUE

CARACTERE CELLULAIRE

CARACTERE MOLECULAIRE

Bronche dégagée

Les cils évacuent le mucus car

il est fluide

La séquence des 1500 AA permet le bon fonctionnement de la protéine CFTR

Le passage de chlore par le canal membranaire rend le mucus fluide.

Bronche obstruée

Les cils n’évacuent pas le

mucus car il est visqueux

Le changement de l’acide aminé 508 déforme le canal de la protéine CFTR, ce

qui empêche le passage du chlore et rend le mucus visqueux.

L’obstruction des bronches dépend

de la viscosité du mucus

La viscosité du mucus dépend du fonctionnement du canal chlore

résultant de la séquence d’acides aminés de la protéine CFTR

Animation et exercice en ligne sur la drépanocytose : http://www.ac-nice.fr/svt/productions/2ao/drepano/bd/lirebd.htm

BILAN : Le phénotype se définit aux niveaux des organes de l’individu, des cellules et des molécules.

Le phénotype dépend de la séquence d’acides aminés constituant la structure primaire de la protéine.

II : SYNTHESE DES PROTEINES retour

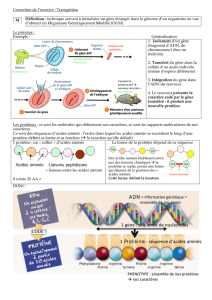

Le phénotype dépend de l’activité des protéines. Mais on sait aussi que l’insertion d’un gène supplémentaire dans un

noyau provoque l’apparition d’une protéine supplémentaire dans le cytoplasme et l’apparition d’une nouvelle fonction

cellulaire. Quel rapport existe-t-il entre les gènes et les protéines ? Comment une protéine se construit-elle ?

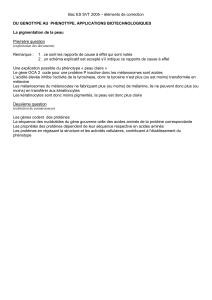

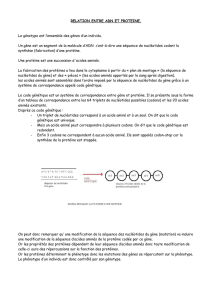

A. RELATION GÈNE / PROTÉINE

1. Ressemblance gène/protéine : Les deux molécules sont des macromolécules séquencées

Macromolécules : très grandes molécules composées d’unités moléculaires plus petites, nucléotide ou acide aminé

Séquencées = formée d’une succession ordonnée des unités moléculaires.

Leur ressemblance de composition laisse penser à une même origine ou à lien dans leur formation.

2. Différence gène/protéine : Leurs unités diffèrent : 4 nucléotides (A, T, C, G) pour l’ADN, 20 acides aminés

(Alanine, Acide Glutamique, Valine, Leucine…) pour les protéines.

Leur localisation diffère : noyau pour l’ADN et cytoplasme pour les protéines.

Les mécanismes de fabrication doivent tenir compte des différences de molécules et de localisations cellulaires.

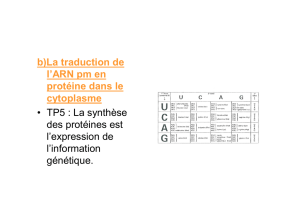

B. TRANSCRIPTION DE L’ADN EN ARNm

Les analyses montrent que le noyau produit un autre acide nucléique : l’ARNm, représentant une copie d’un gène.

La transcription est la formation d’ARNm dans le noyau à partir d’un gène

1) Caractéristiques ARNm : il est formé d’un seul brin (= chaîne) de nucléotides

se compose de 4 nucléotides différents : C, G, A, U. U à la place de T dans l’ADN

le sucre des nucléotides est le ribose, au lieu du désoxyribose de l’ADN

son information génétique est sa séquence de nucléotides comme pour l’ADN.

la chaîne d’ARNm est courte (l’ADN est très long) et sa vie brève (minute)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%