Cours de Maths Terminale TC : Fonctions, Suites, Exponentielles, Intégrales

Telechargé par

Alex Houzibé

ACHILLE - YANGA

Table des matières

I ANALYSE 12

1 FONCTIONS NUMÉRIQUES 13

1.1 Fonctions Numériques à variable réelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.1 Définition ................................... 13

1.1.2 Ensemble de définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.3 Quelques conditions d’existences des fonctions numériques . . . . . . . . 14

1.2 Compléments sur les limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.1 Limitesderéférence ............................. 14

1.2.2 Limites en l’infini des fonctions usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.3 Formes indéterminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.4 Limites classiques des fonctions trigonométriques . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.5 Limites par comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3 Étude des branches infinies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3.1 Asymptote verticale : droite parallèle à l’axe (Oy)............. 17

1.3.2 Asymptote horizontale : droite parallèle à l’axe (Ox)........... 17

1.3.3 Asymptoteoblique .............................. 18

1.3.4 Direction asymptotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3.5 Position de la courbe (C)par rapport à la droite (D):y=ax +b. . . 18

1.3.6 Branches paraboliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4 Continuité d’une fonction numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4.1 Continuité d’une fonction en un point x0.................. 19

1.4.2 Continuité à gauche et continuité à droite d’une fonction . . . . . . . . . 19

1.4.3 Continuité sur un intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.4.4 Prolongement par continuité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.4.5 Image d’un intervalle par une fonction continue . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4.6 Cas d’une fonction ni croissante, ni décroissante sur I= [a;b]....... 21

1.4.7 Théorème des valeurs intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4.8 Fonction continue et strictement monotone . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

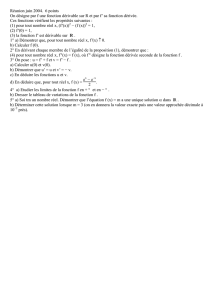

1.5 Dérivabilité ...................................... 22

1.5.1 Dérivabilité d’une fonction en un point x0................. 22

1.5.2 Équation de la tangente (T)......................... 23

1.5.3 Tangentes particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.4 Dérivabilité à gauche, dérivabilité à droite . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.5 Interprétation géométrique : Notion de demi-tangente à une courbe . . . 24

1.5.6 Dérivabilité sur un intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.5.7 Fonctiondérivée................................ 24

1.5.8 Propriétés sur les fonctions dérivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.5.9 Tableau des dérivées des fonctions usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.5.10 Dérivées et opérations sur les fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.5.11 Dérivée des fonctions composées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.5.12Dérivéeseconde................................ 25

1

ACHILLE - YANGA

TABLE DES MATIÈRES

1.6 Application de la dérivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.6.1 Sensdevariation ............................... 26

1.6.2 Extremum d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.6.3 Pointd’inflexion ............................... 26

1.6.4 Dérivée de la réciproque de dérivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.7 Accroissementsfinis.................................. 27

1.7.1 ThéorèmedeRolle .............................. 27

1.7.2 Théorème des accroissements finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.7.3 Théorème des inégalités des accroissements finis . . . . . . . . . . . . . . 27

1.8 Élémentsdesymétries ................................ 28

1.8.1 Fonction paire, fonction impaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.8.2 a)Fonctionpaire ............................... 28

1.8.3 Centre et Axe de symétrie d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.8.4 Périodicité................................... 30

1.8.5 Familles des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.8.6 Points d’intersection d’une courbe (C)avec les axes du repère . . . . . . 31

1.9 Courbes des fonctions associées aux fonctions données . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.9.1 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ −f(x)................ 31

1.9.2 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ f(−x)................ 31

1.9.3 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ −f(−x)............... 31

1.9.4 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ f(x−a)............... 31

1.9.5 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ f(x) + b............... 32

1.9.6 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ f(x−a) + b............. 32

1.9.7 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ |f(x)|................ 32

1.9.8 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ f(|x|)................ 32

1.9.9 Courbes de f:x7−→ f(x)et g:x7−→ kf 1

kxavec k∈R∗....... 32

2 SUITES NUMÉRIQUES 33

2.1 Raisonnement par récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.1 Principe de récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.2 Application .................................. 33

2.2 Suite majorée, minorée , bornée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3 Suitepériodique.................................... 35

2.3.1 Définition................................... 35

2.3.2 Propriété ................................... 35

2.4 Sens de variation d’une suite numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.1 Définition ................................... 35

2.5 Convergence d’une suite numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.5.1 Définition ................................... 36

2.5.2 Théorèmes de convergence d’une suite numérique . . . . . . . . . . . . . 36

2.6 Suiteparticulières................................... 36

2.6.1 Suitearithmétique .............................. 36

2.6.2 Suitegéométrique............................... 38

2.7 Suite arithmético-géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.8 Suiteadjacente .................................... 40

2.8.1 Définition ................................... 40

2.8.2 Théorème ................................... 40

2.9 Suites définies par certaines relation de récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.10 Suite récurrente linéaire d’ordre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Cours de Maths en Terminale TC 2Réalisé par : ACHILLE YANGA Tel(+242) 068080781

Email : achilley[email protected]

ACHILLE - YANGA

TABLE DES MATIÈRES

3 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN 43

3.1 Définition ....................................... 43

3.2 Propriétés ....................................... 43

3.3 Nombred’Euler.................................... 43

3.4 Existences....................................... 44

3.5 Dérivation....................................... 44

3.6 Limitesclassiques................................... 44

3.7 Équations et Inéquations avec logarithme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.7.1 Équations avec logarithme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.7.2 Inéquations avec logarithme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.8 Étude de la fonction x7−→ lnx............................ 45

3.9 Fonction logarithme de base a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.9.1 Définition ................................... 46

3.9.2 Propriétés................................... 46

3.9.3 Logarithmedécimal.............................. 46

4 FONCTION EXPONENTIELLE 48

4.1 Fonction exponentielle de base e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.1.1 Définition ................................... 48

4.1.2 Propriétés................................... 48

4.1.3 Existence ................................... 48

4.1.4 Dérivation................................... 49

4.1.5 Limitesclassiques............................... 49

4.1.6 Résolution dans Rdes équations, inéquations et systèmes . . . . . . . . . 49

4.1.7 Étude de la fonction x7−→ ex........................ 49

4.2 Fonction exponentielle de base a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2.1 Définition ................................... 50

4.2.2 Propriétés................................... 50

4.2.3 Variations................................... 51

4.3 Fonctionpuissance .................................. 51

4.3.1 Définition ................................... 51

4.3.2 Propriétés................................... 51

4.3.3 Variations................................... 51

4.4 Croissancescomparées ................................ 51

5 INTÉGRALE D’UNE FONCTION CONTINUE 52

5.1 Rappels sur les primitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.1.1 Définition ................................... 52

5.1.2 Propriétés................................... 52

5.1.3 Calculdesprimitives............................. 53

5.2 Notiond’intégrale................................... 54

5.2.1 Définition ................................... 54

5.2.2 Vocabulaire .................................. 54

5.2.3 Propriétés................................... 54

5.2.4 Inégalité de la moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2.5 Valeur moyenne d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3 Techniques de calcul d’intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3.1 Utilisation des primitives usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3.2 Intégration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.3 Changement de variable affine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Cours de Maths en Terminale TC 3Réalisé par : ACHILLE YANGA Tel(+242) 068080781

Email : achilley[email protected]

ACHILLE - YANGA

TABLE DES MATIÈRES

5.4 Application du calcul intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.4.1 Calculd’aire.................................. 57

5.4.2 Aire d’un domaine plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.4.3 Volumed’unsolide .............................. 61

5.5 Fonctions définies par une intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.5.1 Définition ................................... 63

5.5.2 Ensemble de définition : existence de l’intégrale . . . . . . . . . . . . . . 63

5.5.3 Dérivation................................... 63

6 ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES 66

6.1 GÉNÉRALITÉS ................................... 66

6.1.1 Définition ................................... 66

6.1.2 Ordre d’une équation différentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.1.3 Exemples ................................... 66

6.2 Résolution d’une équation différentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.2.1 Solution d’une équation différentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.3 Équations différentielles du premier ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.3.1 Définition................................... 67

6.3.2 Résolution d’une équations différentielles du premier ordre . . . . . . . 67

6.4 Équations différentielles du second ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.4.1 Définition................................... 69

6.4.2 Résolution d’une équations différentielles du second ordre . . . . . . . . 69

6.5 Équation différentielle avec second membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.5.1 Résolution................................... 71

6.5.2 Équation différentielle de la forme : ay’+by=f(x) (f une fonction réelle) 71

6.6 Équation différentielle de la forme y00 +y0+y=f(x)............... 72

7 COURBES PARAMÉTRÉES 73

7.1 Rappels........................................ 73

7.1.1 Fonctionpaire ................................ 73

7.1.2 Fonctionimpaire............................... 73

7.1.3 Fonctionpériodique ............................. 73

7.2 Introduction ..................................... 73

7.3 Courbesparamétrés ................................. 74

7.3.1 Définition d’une courbe paramétrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

7.3.2 Définition de la fonction vectorielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

7.4 Étude d’une courbe paramétrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7.4.1 Domainededéfinition............................ 75

7.4.2 Tableaudevariation............................. 76

7.4.3 Tangente à une courbe paramétrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7.4.4 Étude des branches infinies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.4.5 Représentation graphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

II ALGÈBRE 81

8 NOMBRES COMPLEXES 82

8.1 Étude algébrique du nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8.1.1 Définition d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8.1.2 Ensemble des nombres complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8.1.3 Forme algébrique du nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Cours de Maths en Terminale TC 4Réalisé par : ACHILLE YANGA Tel(+242) 068080781

Email : achilley[email protected]

ACHILLE - YANGA

TABLE DES MATIÈRES

8.1.4 Conjugué d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8.1.5 Calculs sur les nombres complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

8.2 Leplancomplexe................................... 83

8.2.1 Affixedupoint ................................ 83

8.2.2 Affixeduvecteur ............................... 84

8.3 Module d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8.3.1 Définition................................... 84

8.3.2 Propriétés................................... 84

8.4 Argument d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

8.4.1 Définition................................... 85

8.4.2 Propriétés................................... 85

8.4.3 Rappel sur le cercle trigonométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

8.5 Application des nombres complexes en trigonométries . . . . . . . . . . . . . . . 86

8.5.1 Forme trigonométrique d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . 86

8.5.2 Forme exponentielle d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8.5.3 Relation entre forme exponentielle et forme trigonométrique . . . . . . . 87

8.5.4 Forme polaire d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8.5.5 FormulesdeMoivre.............................. 87

8.5.6 FormulesdeEuler............................... 87

8.5.7 Formule du binôme de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8.5.8 Linéarisation ................................. 87

8.5.9 Factorisation de eia +eib et eia −eib ..................... 88

8.6 Racine nième d’unnombrecomplexe......................... 88

8.6.1 Définition................................... 88

8.6.2 Recherche des racines nième d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . 88

8.6.3 Interprétation géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.6.4 Racines carrées d’un nombre complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.7 Équations du second degré dans C......................... 89

8.7.1 Équations à coefficients réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.7.2 Équations à coefficient complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.8 Équations complexe se ramenant au second degré . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.8.1 Équations complexe du troisième degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.8.2 Équations complexe du quatrième degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8.9 Utilisation des nombres complexes en géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8.9.1 Distance de deux points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8.9.2 Affixe du milieu d’un segment et du centre de gravité d’un triangle . . . 92

8.9.3 Affixe du barycentre de n points pondérés . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

8.9.4 Interprétation géométrique de l’argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

8.9.5 Interprétation géométrique du module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

8.9.6 Configurations du plan et nombres complexes . . . . . . . . . . . . . . . 94

8.9.7 Colinéarité et orthogonalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

8.10 Nombres complexes et transformations du plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

8.10.1Translation .................................. 95

8.10.2Homothétie .................................. 96

8.10.3Rotation.................................... 96

8.10.4 Symétries orthogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8.10.5 Symétries particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8.10.6 Similitude plane directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8.10.7 Similitude plane indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Cours de Maths en Terminale TC 5Réalisé par : ACHILLE YANGA Tel(+242) 068080781

Email : achilley[email protected]

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

1

/

234

100%