Dochead fiche

Sous-dochead physiologie

Les reins

Flavien Bessaguet

Docteur en neurosciences

Alexis Desmoulière*

Professeur des universités

Faculté de pharmacie, 2 rue du Docteur-Marcland, 87025 Limoges cedex, France

*Auteur correspondant.

Adresse e-mail : alexis.des[email protected] (A. Desmoulière).

Résumé

Les reins, qui appartiennent au système urinaire, permettent d’éliminer les métabolites toxiques

issus du catabolisme. Par ailleurs, ils jouent un rôle fondamental dans le maintien de l’homéostasie

hydro-électrolytique du milieu intérieur. Enfin, ils ont une fonction endocrine dans l’érythropoïèse et

la synthèse de vitamine D active.

© 2020

Mots clés – endocrinologie ; homéostasie ; néphron ; physiologie ; rein

Pas de summary et keywords dans les fiches. Merci

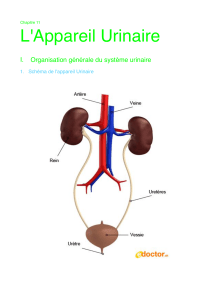

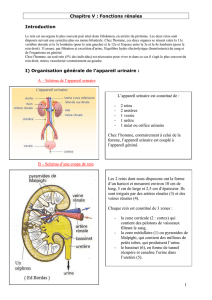

Les reins sont localisés au sein du rétropéritoine, dans la partie postérieure de la cavité abdominale,

de part et d’autre de la colonne vertébrale. Le rein gauche est situé plus haut que le rein droit. Chez

l’adulte, ils mesurent environ 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 4 cm d’épaisseur [1]. Chaque rein

est surmonté d’une glande surrénale présentant une activité endocrine fondamentale permettant

notamment la synthèse d’adrénaline ou d’aldostérone. Le bord interne situé face à la colonne

vertébrale présente une cavité appelée sinus rénal dans laquelle passent les vaisseaux sanguins, les

nerfs et l’uretère [1]. Ces différents éléments sortent du rein par le hile rénal (figure 1).

© 2020 published by Elsevier. This manuscript is made available under the Elsevier user license

https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/

Version of Record: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0515370020300707

Manuscript_92261b4c335dbe30eafda85d33c6726c

La vascularisation rénale est importante puisque 20 à 25 % du débit cardiaque au repos sont

consacrés à la perfusion rénale, soit plus de 1 L/min [2]. L’artère rénale est issue directement de

l’aorte et pénètre dans le rein par le sinus et le hile rénal. Plusieurs ramifications successives

permettent la formation d’artérioles afférentes qui irriguent les glomérules et favorisent la filtration

glomérulaire. Le retour veineux se fait par les veines du tissu rénal qui se regroupent et forment la

veine rénale qui rejoint directement la veine cave inférieure [1].

L’innervation rénale est originale car elle présente exclusivement des afférences sympathiques qui

modulent le tonus vasculaire et la sécrétion de rénine [1].

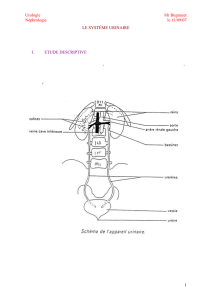

Le rein est divisé en deux : le cortex rénal est la partie la plus superficielle, sous la capsule fibreuse

qui l’entoure, contenant principalement les glomérules et les tubes contournés proximaux et

distaux ; la médulla correspond à la zone située plus en profondeur qui rassemble en grande majorité

les anses ascendantes et descendantes de Henlé ainsi que les tubes collecteurs (figure 2) [1].

L’ensemble des tubes collecteurs se réunissent au niveau du bassinet pour former l’uretère

(figure 1).

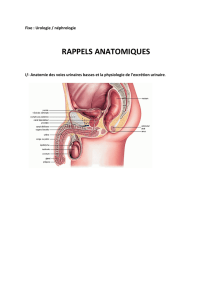

T1 Le néphron

Le nombre total de néphrons présents dans chaque rein varie entre 800 000 et 1,5 million [1].

Chaque néphron est composé d’un glomérule, d’un tube contourné proximal, d’une anse de Henlé,

d’un tube contourné distal et d’un tube collecteur (figure 2). Il s’agit donc de l’unité fonctionnelle du

rein. L’urine définitive est formée par des phénomènes de réabsorption et de sécrétion sous le

contrôle de médiateurs systémiques et locaux.

T2 Le glomérule

Le glomérule constitue, avec la capsule de Bowman, le corpuscule rénal de Malpighi [2].

Il correspond anatomiquement à une ramification vasculaire issue de l’artériole afférente. C’est le

siège de l’ultrafiltration plasmatique et de la formation de l’urine primitive. Ces petits capillaires se

regroupent ensuite et forment l’artériole efférente qui sort de la capsule de Bowman.

T3 Anatomie

Trois éléments sont présents au niveau de la membrane glomérulaire et sont garants de la filtration

glomérulaire : les cellules endothéliales vasculaires, la membrane basale et les podocytes. Ces

derniers sont des cellules épithéliales spécialisées qui émettent des prolongements appelés

pédicelles limitant le passage des grosses molécules dans l’urine primitive [1]. À la sortie du

glomérule, cette dernière présente une composition presque identique à celle du plasma, à

l’exception des macromolécules (poids moléculaire égal ou supérieur à 68 000 Da) qui ne passent pas

la barrière glomérulaire.

T3 Débit de filtration glomérulaire

Le débit de filtration glomérulaire (DFG) est un indicateur majeur du bon fonctionnement rénal et

permet généralement de poser un premier diagnostic d’insuffisance rénale aiguë ou chronique [3].

Le DFG correspond à un volume de liquide filtré au niveau du glomérule par unité de temps [4]. Il est

généralement rapporté chez l’adulte à une surface corporelle moyenne de 1,73 m

2

. Un DFG

physiologique est compris entre 110 et 130 mL/min/1,73 m

2

à 30 ans, puis diminue progressivement

avec l’âge [5].

Le DFG dépend de plusieurs facteurs physiques qui sont l’apport sanguin rénal, la perméabilité et la

surface du glomérule, ainsi que les pressions présentes de part et d’autre du filtre glomérulaire.

L’apport sanguin est modulé finement par un jeu de vasoconstriction-vasodilatation au niveau des

artérioles afférentes et efférentes. Une vasodilatation de l’artériole afférente ou une

vasoconstriction de l’artériole efférente augmente le DFG. Le volume d’ultrafiltrat produit par jour

est d’environ 180 L, mais la quantité d’urine totale émise quotidiennement est comprise entre 1 et

2 L/jour [4]. Des mécanismes de réabsorption sont donc présents au niveau tubulaire.

T2 Le tube contourné proximal

Le tube contourné proximal (TCP) succède directement au glomérule. Au niveau histologique, il est

composé d’une monocouche de cellules épithéliales reposant sur une lame basale [1]. C’est dans

cette partie du néphron que 67 % de l’eau et du chlorure de sodium (NaCl) sont réabsorbés,

entraînant la réabsorption d’autres molécules nécessaires pour l’organisme.

T3 Réabsorption du glucose et des protéines

Le glucose est totalement réabsorbé dans le TCP. Un cotransporteur

1

(ou symport) sodium/glucose

(Na

+

/glucose) permet la réabsorption avec le Na

+

du glucose puisque le gradient électrochimique du

Na

+

est favorable. De la même manière, un symport Na

+

/acide aminé participe à la réabsorption des

acides aminés et des protéines [1]. En conditions physiologiques, le glucose et les protéines ne sont

donc pas présents dans l’urine définitive.

T3 Réabsorption de l’eau et des électrolytes

La plupart des ions comme le Na

+

, le potassium (K

+

), les bicarbonates (HCO

3-

), le chlore (Cl

-

) et le

calcium (Ca

2+

) sont réabsorbés en grande quantité (75 à 85 %) dans le TCP. Le Na

+

est réabsorbé et les

protons sont sécrétés par un antiport Na

+

/H

+

. Les protons proviennent d’un mécanisme mettant en

jeu l’anhydrase carbonique intracellulaire qui hydrolyse le H

2

CO

3

en H

+

et HCO

3-

. Cette sécrétion de

H

+

induit la réabsorption des bicarbonates [1].

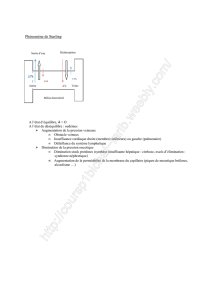

L’anhydrase carbonique peut être inhibée pharmacologiquement par l’acétazolamide qui est indiqué

dans la prise en charge de certaines alcaloses métaboliques notamment (figure 2).

T3 Sécrétion des H

+

et NH

4+

Bien qu’il s’agisse d’une zone fondamentale pour la réabsorption, une sécrétion importante de H

+

est

également observée. La production des protons est liée à l’activité de l’anhydrase carbonique.

Par ailleurs, la présence d’une glutaminase dans le TCP induit la formation de glutamine puis

d’ammoniac (NH

3

) qui peut se lier à 1 H

+

pour former l’ion ammonium (NH

4+

) sécrété dans la lumière

tubulaire [1].

L’élimination de nombreux médicaments a lieu au niveau du TCP. Chez l’insuffisant rénal, cette

élimination est diminuée et nécessite donc des adaptations posologiques et/ou l’augmentation de la

fréquence des prises médicamenteuses.

T2 L’anse de Henlé

L’anse de Henlé est une structure en forme d’épingle à cheveux, qui présente une branche

descendante et une branche ascendante. Cette partie du néphron est le moteur de la concentration

des urines par un jeu subtil entre la réabsorption d’eau et de NaCl [6].

T3 L’anse de Henlé descendante

La branche descendante de l’anse de Henlé (BDAH) est très perméable à l’eau et très peu aux

solutés, ce qui favorise la concentration de l’urine au fur et à mesure qu’elle s’enfonce dans l’anse de

Henlé par réabsorption massive d’eau. L’urine devient alors hypertonique par rapport au plasma [6].

Néanmoins, cette réabsorption d’eau nécessite la réabsorption préalable de NaCl dans la branche

ascendante de l’anse de Henlé (BAAH).

T3 L’anse de Henlé ascendante

La BAAH est perméable aux solutés et quasiment imperméable à l’eau. L’urine étant très

hypertonique en arrivant dans la BAAH, cela entraîne la réabsorption des ions comme le Na

+

, le K

+

et

le Cl

-

par l’intermédiaire d’un symport Na

+

/K

+

/2Cl

-

. La réabsorption active de Na

+

dans le tissu

interstitiel (ou interstitium) entourant l’anse de Henlé est très importante au début de la BAAH avant

de diminuer progressivement, formant un gradient cortico-médullaire. Ce gradient favorise la

réabsorption passive d’eau dans la BDAH par osmolarité et rend l’urine hypertonique au fond de

l’anse : il est question de multiplication à contre-courant [7]. Comme il existe toujours un léger

décalage entre la concentration de l’urine et celle de l’interstitium, le gradient se renforce

progressivement. La réabsorption des solutés est tellement importante dans la BAAH que l’urine se

trouve hypotonique par rapport au plasma dans les premiers segments du tube contourné

distal (TCD).

Les diurétiques dits de l’anse, comme le furosémide, sont des inhibiteurs du symport Na

+

/K

+

/2Cl

-

.

Ils empêchent la réabsorption du Na

+

et, indirectement, celle de l’eau. Ces diurétiques sont très

puissants et d’action rapide. Ils sont indiqués dans la prise en charge en urgence des œdèmes aigus

du poumon par voie intraveineuse ou de l’hypertension artérielle (HTA) (par voie orale à libération

prolongée) (figure 2).

T2 Le tube contourné distal

Le TCD permet une réabsorption supplémentaire de Na

+

d’environ 5 %. Cette quantité est donc

nettement inférieure à celle observée dans le TCP ou l’anse de Henlé. Néanmoins, cela favorise une

régulation très fine de l’homéostasie sodique. Le Na

+

, le K

+

et le Ca

2+

sont réabsorbés au niveau des

cellules dites principales. La réabsorption du Na

+

est possible grâce à un cotransport Na

+

/Cl

-

et à des

canaux sodiques spécifiques [1]. Le Ca

2+

est réabsorbé via des canaux calciques spécifiques appelés

transient receptor potential vanilloid de type 5 (TRPV5) [6]. D’autres cellules, les cellules intercalaires

A et B, sont responsables de la régulation du pH par ajustement de l’équilibre entre les H

+

et les

HCO

3-

. Les cellules de type A sont actives, surtout en acidose en éliminant les protons, et les cellules

de type B fonctionnent surtout en alcalose pour éliminer les bicarbonates [1].

L’utilisation de diurétiques agissant sur cette partie du néphron (diurétiques thiazidiques

principalement) présente de nombreux avantages puisque l’effet natriurétique et diurétique est

moins puissant mais rapide. Ils sont donc plutôt administrés en traitement de fond de l’HTA et de

l’insuffisance cardiaque congestive (figure 2).

T2 Le tube collecteur

Le tube collecteur (TC) est la partie la plus distale du néphron. Il permet l’ajustement final de la

concentration en Na

+

et en K

+

notamment, et du pH de l’urine définitive. Les cellules rencontrées

dans cette partie du néphron sont les mêmes que dans le TCD (cellules principales et cellules

intercalaires A et B). Cependant, contrairement aux autres parties du néphron, les mécanismes de

réabsorption et de sécrétion sont ici principalement sous contrôle hormonal. Ces différents types

cellulaires expriment donc les récepteurs aux différentes hormones impliquées dans les régulations

hydrique et électrolytique [1].

La réabsorption d’eau est modulée finement par le système multiplicateur à contre-courant, mais se

trouve également sous le contrôle de l’hormone antidiurétique (ADH). Cette hormone

hypothalamique stimule la synthèse et l’adressage membranaire de canaux perméables à l’eau

appelés aquaporines. La synthèse d’ADH est liée à l’osmolarité du plasma et à la volémie [4].

La réabsorption du Na

+

et la sécrétion du K

+

sont directement modulées par l’aldostérone qui fait

partie des hormones minéralocorticoïdes synthétisées dans la partie corticale des glandes surrénales.

L’aldostérone stimule la synthèse et augmente la conductance d’un canal sodique spécifique appelé

canal épithélial sodique (ENaC). Cette entrée massive de sodium augmente le gradient

électrochimique cellulaire qui favorise la sécrétion de K

+

[1].

La régulation du pH de l’urine se réalise essentiellement par sécrétion de H

+

, soit sous forme libre

(le pH urinaire est acide), soit sous forme de NH

4+

ou complexé aux phosphates.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%