Imagerie Ostéo-articulaire : Revue des Applications Cliniques

Telechargé par

Agbayi 53

J Radiol 2006;87:867-72

© Éditions Françaises de Radiologie, Paris, 2006

état de l’art en imagerie

applications cliniques

Imagerie Ostéo-articulaire

M Morel (1), A Marie (2), A Sobotka (3) et C Mutschler (3)

ette année, 22 séances de commu-

nication scientifique, 133 posters à

visée éducative et 40 posters scien-

tifiques ont porté sur l’imagerie Ostéo-

articulaire.

Les nouvelles séquences en IRM ainsi que

l’échographie dynamique et interven-

tionnelle font partie des thèmes impor-

tants présentés. La TDM connaît un

regain de popularité avec l’avènement des

multidétecteurs. Enfin, certaines présen-

tations sur des thèmes originaux ont rete-

nu notre attention.

IRM

IRM 3T

L’apport des hauts champs a été étudié

sur de multiples articulations. Des posters

éducatifs ont détaillé l’anatomie fine des

ligaments et nerfs du coude (1), du poi-

gnet : complexe TFCC, ligaments intrin-

sèques et extrinsèques dorsaux et palmaires

(la fréquence de visualisation et la sémio-

logie lésionnelle de ces ligaments extrin-

sèques ne sont pas présentées) (2) et enfin

de la cheville (3). Les atlas iconographi-

ques présentés témoignent du gain en

résolution et de l’augmentation du rap-

port signal/bruit. L’étude de structures

obliques telles que le ligament calcanéo-

fibulaire et la syndesmose antérieure

bénéficient des séquences 3D DP FSE

isotropiques (4). La distinction liquide/

cartilage est améliorée par rapport au 2D

DP TSE. Par contre, le 2D DP TSE reste

supérieur en terme de distinction muscle/

graisse, pour l’étude du segment périmal-

léolaire du tendon court fibulaire.

L’analyse distincte des cartilages tibial et

talaire à la cheville peut bénéficier d’une

distraction articulaire, réalisée à l’aide d’un

dispositif simple externe exerçant une trac-

tion distale sur le pied et évite ainsi une in-

jection intra articulaire (5). À l’épaule (6),

l’IRM 3T (confrontée aux résultats de

l’arthroscopie) détecte avec de bonnes sensi-

bilité et spécificité les ruptures transfixiantes

et non transfixiantes du supra-épineux,

mais il reste à prouver la réelle supériorité

par rapport à l’IRM 1,5T car il semble que

la qualification partielle ou complète des

petites ruptures reste difficile.

IRM bas champs

Une communication (7) souligne la néces-

sité de doubler la dose de gadolinium IV

(0,2 mmol/kg) dans l’étude des synovites

des patients atteints de polyarthrite rhuma-

toïde pour contrebalancer la baisse du rap-

port signal/bruit associée à un faible champ

magnétique (ici 0,2T), et ne pas sous

évaluer le score de synovite (OMERACT-

RAMRIS). Par ailleurs, le calcul du rehaus-

sement relatif de la synoviale par rapport à

l’os peut servir d’outil fiable d’évaluation

de la réponse au traitement par Infliximab

(étude réalisée en simple dose de gadoli-

nium avec une IRM 0,3T) (8).

Antennes microscopiques

Les antennes de surface dites microscopi-

ques sont utiles pour l’étude des doigts en

pathologie rhumatismale et traumatique.

Ainsi, une antenne de 47 mm placée sur

les articulations douloureuses peut détecter

un épaississement irrégulier et nodulaire

de la synoviale et des érosions osseuses au

niveau des MCP et IPP des doigts de la

main de manière précoce au cours de la

PR (Spécificité : 92,3 %, avec cependant

une faible sensibilité : 30 %) (9).

Une antenne dédiée aux doigts est inté-

ressante pour l’évaluation des ligaments

collatéraux des MCP du pouce et des

autres rayons en particulier du ligament

collatéral radial du 5

e

rayon, sous réserve

de n’étudier qu’une seule articulation à la

fois. Les alternatives en cas de traumatis-

mes multi digitaux sont l’antenne poignet

(excellente résolution pour la 1ère MCP,

moindre aux autres rayons) ou l’antenne

coude. Ce poster didactique rappelle la

nécessité de placer l’articulation explorée

au milieu de la table pour limiter les inho-

mogénéités de champ, et l’importance du

confort du patient pour réduire les arté-

facts cinétiques. Les IRM sont réalisées

soit en décubitus latéral du côté examiné

avec la main le long du corps, soit en dé-

cubitus dorsal la main le long du corps ex-

centré dans l’anneau, soit dans la position

dite de « Superman » en décubitus ven-

tral main placée en avant (10).

L’IRM montre les lésions de Steiner avec

un fragment rétracté, déplacé superficiel-

lement par rapport à l’aponévrose de l’ad-

ducteur du pouce réalisant une masse

arrondie sur le versant médial de la portion

distale du 1

er

métacarpien, et recherche une

lésion associée de la plaque palmaire (11).

Les pièges à connaître en IRM haute réso-

lution des doigts (12) sont l’artéfact de

l’angle magique du tendon du long flé-

chisseur du pouce pour les séquences à

TE court (T1, DP, EG), la présence phy-

siologique de petites quantités de liquide

dans la gaine des tendons extenseurs, et

l’hétérogénéité de signal du tendon du

long abducteur du pouce.

À l’épaule, l’IRM haute résolution à l’aide

d’une antenne microscopique de surface

(47 mm) placée sur la face antéro-latérale

et centrée sur le relief antérieur de la gran-

de tubérosité permet une analyse très fine

de la portion distale du supraépineux, des

portions hautes des sous-scapulaire et in-

fraépineux et de l’intervalle des rotateurs.

Les auteurs montrent à l’aide de corréla-

tions histologiques en IRM haute résolu-

tion de coiffe, que 5 couches successives

peuvent être visualisées. La 1

re

couche super-

ficielle est composée de fibres du ligament

coraco-acromial, la 2

e

couche correspond

à un paquet compact et épais de fibres ten-

dineuses groupées en large faisceau depuis

le corps musculaire jusqu’aux tubérosités

pour le supra spinatus et l’infra spinatus.

La 3

e

couche est composée de petits fais-

ceaux tendineux nettement inférieurs en

taille à ceux de la 2

e

couche. Les faisceaux

tendineux de cette couche se croisent à un

angle de 45

°

. La 4

e

couche est composée de

tissus conjonctifs qui contiennent de larges

bandes de fibre de collagène. Ces bandes

sont situées à la face externe de la capsule

et fusionnent avec le ligament coraco-

huméral à la partie antérieure du supra

spinatus. Enfin la 5

e

couche est la capsu-

le articulaire.

La 2

e

couche est en hyposignal sur les

IRM et la 3

e

couche est en signal plus

intense, cependant inférieur à celui du

cartilage. Les couches 4 et 5 sont généra-

lement non individualisables en regard

C

(1) Service de Radiologie Ostéo-Articulaire du Pr Anne

Cotten, Hôpital R. Salengro, Lille. (2) Service de Radio-

logie du Pr Barral, Hôpital de Bellevue, Saint-Étienne.

(3) Service de Radiologie de Pr Frija, Hôpital Européen

G. Pompidou, Paris.

Correspondance : M Morel

J Radiol 2006;87

868

Imagerie Ostéo-articulaire

M Morel et al.

du supra spinatus. Elles sont mieux diffé-

renciées à hauteur de l’intervalle des rota-

teurs. Proximalement, les fibres tendineuses

sont cernées des fibres musculaires, ceci à

peu près à l’aplomb de la tête humérale, et

à ce niveau les couches 3 et 4 ne sont pas

visibles. Au niveau de l’intervalle des ro-

tateurs les ligaments coraco-huméral

(faisceau antérieur et postérieur) et gléno-

huméral supérieur sont parfaitement visi-

bles sur les coupes sagittales et axiales.

Ensuite 3 exemples sont présentés :

• Un exemple de rupture partielle non

visible sur l’IRM standard mais de qualité

mauvaise. L’IRM de haute résolution

montre une fissuration de très petite taille

de la face profonde de la portion distale et

postérieure du supra épineux, confirmée

en arthroscopie.

• Une fissuration transfixiante non visible

sur l’IRM standard, devinée sur l’IRM en

haute résolution par la présence d’un cliva-

ge des supra et infra épineux la faisant sus-

pecter. La rupture transfixiante ainsi que les

2 clivages est confirmée par l’arthro-IRM.

• Un exemple de rupture de l’intervalle

des rotateurs suspectée sur l’IRM classi-

que, confirmée par l’IRM en haute réso-

lution et l’arthro-MR (13).

Produits de contraste

Deux études évaluent les produits de

contraste ferreux superparamagnéti-

ques. Le ferucarbotran (Resovist

®

) en

IRM corps entier (séquences T2 et STIR,

réalisées à 60 min de l’injection) aug-

menterait la détectabilité des lésions

dans la pathologie osseuse métastatique

et myélomateuse (14) mais semble-t-il

sans augmenter la spécificité (en parti-

culier non discriminant en l’absence de

T1 pour les angiomes vertébraux). Une

étude animale va dans le même sens (tu-

meur versus inflammation (15).

IRM dynamique après injection

de gadolinium

L’étude dynamique du rehaussement des

tumeurs musculo-squelettiques (DCE-

MRI)

semble présenter un certain intérêt

(16). Si la mesure de la perfusion tumorale ne

fait pas la preuve de sa capacité à différencier

spécifiquement les tumeurs bénignes et ma-

lignes, elle permet par contre d’évaluer la

réponse au traitement (diminution de la per-

fusion : nécrose tumorale > 90 %).

L’IRM dynamique par mesure de la vites-

se de réhaussement maximal permet de

distinguer les malformations vasculaires

à flux lent d’une part et les malformations

vasculaires à flux rapides et les hémangio-

mes d’autre part qui ne sont pas différen-

ciables entre eux (17).

IRM de diffusion

L’imagerie de diffusion (antenne corps en-

tier à 1,5T) pour la détection des métastases

osseuses de cancer de la prostate (18) serait

supérieure à la scintigraphie au technétium

(DWI : Sensibilité : 97,9 %, Spécificité :

97,9 % versus scintigraphie : Sensibilité :

84,2 %, Spécificité : 63,9 %). Les mêmes

auteurs rapportent également l’intérêt de

la cartographie de diffusion dans l’évalua-

tion post hormonothérapie des cancers de

prostate (diminution significative de l’ADC

à 1 et 3 mois correspondant à une réponse

au traitement alors que les lésions ne sont

pas modifiées en T1) (19).

Pour les tumeurs osseuses malignes du ge-

nou (20), l’ADC de la tumeur viable est si-

gnificativement plus élevé que celui du

muscle et la moelle osseuse normaux, mais

inférieur à celui de l’œdème et de la nécrose

tissulaire, ce qui permettrait en préopéra-

toire de mieux apprécier l’extension préci-

se (y compris en intra osseux : 21) de la

tumeur viable, et de déterminer le volume

de nécrose tumorale après chimiothérapie.

IRM de perfusion

Avec l’imagerie de perfusion, les courbes

intensité/temps des lésions osseuses verté-

brales métastatiques ont une forme en

« V », bien distincte du tracé des lésions

bénignes dessinant un « Z » allongé (22).

Séquences particulières

La séquence IDEAL-FSE (Iterative De-

composition of water and fat with Echo

Asymetry and Least squares estimation)

est présentée en comparaison avec une sé-

quence conventionnelle FS-FSE au niveau

de la cheville (23). Elle permet une excel-

lente séparation de la graisse et de l’eau.

L’amélioration de la qualité de l’image est

plus sensible là où la graisse est habituelle-

ment mal saturée (périmalléolaire, tibia

distal, calcanéus, autour de matériels mé-

talliques). Cette séquence améliorerait la

détection des lésions après injection de

gadolinium. Le coût en terme de durée de

séquence (5,30 mn au lieu de 3,46 mn) pour-

rait être contre-balancé par la suppression

de la séquence coronale pondérée T1.

La séquence B-TFE (Balanced Turbo-

Field Echo (1,5T)), sans injection, per-

mettrait de visualiser un épaississement

synovial au genou avec autant de préci-

sion et moins d’artéfacts qu’une séquence

T1 après injection de gadolinium (24).

Arthro-IRM

À l’épaule, l’arthro-IRM évaluée en

confrontation à l’arthroscopie chez

220 patient

s a une bonne sensibilité pour le

diagnostic des ruptures transfixiantes du

subscapulaire (88 %), du long biceps (63 %)

et des tendons supra et infra épineux

(97 %) ; mais on est surpris par la très faible

sensibilité pour le diagnostic des ruptures

partielles du sub scapulaire (35 %), du bi-

ceps (20 %), et les ruptures partielles des ver-

sants articulaire (30 %) ou bursal (50 %) des

supra et infra épineux (semblant équivalen-

tes à l’IRM simple) (25).

Une étude a montré qu’il existait une corré-

lation entre l’extension antéro-postérieure

(largeur) des ruptures de coiffe et le degré

de rétraction tendineuse. D’autre part en

cas de clivage du moignon tendineux le

rapport largeur/rétraction serait supé-

rieur (1,2/1) contre (1/1,1) pour les tendons

non clivés. Enfin les auteurs rappellent

qu’il ne faut pas se contenter de mesurer

la rétraction des fibres bursales en cas de

clivage du moignon, car cela conduit très

souvent à sous estimer l’atteinte car la ré-

traction des fibres articulaires est souvent

plus étendue (26).

En cas d’instabilité résiduelle postchirurgi-

cale d’épaule l’arthro-IRM permet de détec-

ter de manière fiable les lésions labrales

(précision diagnostique de 94,2 %), les SLA

P

(93,3 %), les lésions de la coiffe des rotateurs

(85 %), du biceps (95,8 %), les lésions de Hill

Sachs (93,3 %), mais avec de façon moins

précise les lésions cartilagineuses (27).

En cas de protocole comparant dans le

même temps arthro-TDM et arthro-IRM

d’épaule, le mélange adéquat proposé est

le suivant : 25 % d’iode et concentration

de gadolinium de 1,25 mmol/L (28).

Une communication porte sur l’intérêt de

réaliser, en arthro-IRM, des coupes axiales et

frontales en double obliquité inclinée dans

l’axe de la glène et perpendiculaire au la-

brum postérieur. Ces plans de coupe amélio-

reraient de façon significative la sensibilité

de détection des lésions labrales postérieures

(92 % versus 42 % pour l’arthro-IRM

conventionnelle — chiffre étonnamment

bas —). Les lésions du ligament gléno-hu-

méral inférieur et les lésions intracapsulaires

du chef long du biceps sont également

mieux vues. Les autres lésions labrales et

ruptures de coiffe seraient aussi bien visibles

qu’en coupes conventionnelles (29).

J Radiol 2006;87

M Morel et al.

Imagerie Ostéo-articulaire

869

L’équipe de Charlottesville propose de

dénommer les lésions focales du cartilage

glénoïdien postérieur et inférieur entre

7 h et 9 h « glad lesions » postérieures,

par analogie avec les lésions du cartilage

antéro inférieur de la glène scapulaire. El-

les peuvent être associées avec des lésions

labrales et capsulaires postérieures, des

corps étrangers intra articulaires, une

contusion de la tête humérale. Elles sur-

viennent après impaction et compression

de la tête humérale contre la glène lors

d’un mouvement de rotation interne (30).

TDM

TDM multidétecteurs (MD)

Le scanner, avec l’avènement des multi-

détecteurs (coupes plus fines et meilleurs

filtres de reconstruction), fait un retour en

force en offrant une alternative de qualité

en imagerie 3D particulièrement utile

pour l’évaluation pré et post chirurgicale

en orthopédie (ostéosynthèses et arthro-

plasties) (31, 32). La TDM MD low-dose

pourrait également remplacer les radio-

graphies standard pour l’analyse de cer-

tains sites où elles sont connues pour être

peu sensibles comme le rachis thoracique

(tassements ostéoporotiques (33) et pour

le myélome (34)). La TDM low-dose

(réduction calculée par un algorithme

informatique de 50 %) aurait la même

sensibilité pour le diagnostic de débord

discal focal au rachis lombaire (35).

Les reconstructions axiales MPR (TDM

64 barrettes) détectent avec une meilleure

sensibilité les appositions périostées que

les images axiales directes et les radiogra-

phies. Il en est de même pour le remplace-

ment médullaire, les lésions ostéolytiques

de petite taille, les séquestres, l’ostéosclé-

rose, et l’atteinte articulaire dans le bilan

des lésions des os longs (36).

Arthro-TDM

Une équipe française conseille de réaliser

les arthro-TDM d’épaule à la fois en rota-

tion neutre et de façon systématique en

ABER (Abduction Rotation Externe)

afin d’améliorer la détection et la classifi-

cation de la composante horizontale et

des ruptures partielles de coiffe (37).

Interventionnel sous guidage

TDM

Différents gestes à visée thérapeutique

peuvent être réalisés en salle de TDM (à

noter qu’elles n’ont pas reçu l’aval de la

FDA). Il s’agit de l’arthrodèse postérieure

percutanée (vis transarticulaires), après

ostéosynthèse antérieure classique chirur-

gicale (38), de la nucléotomie lombaire

percutanée, présentée comme une techni-

que efficace et sûre à condition de respec-

ter les indications (sciatique lombaire sur

conflit disco radiculaire par hernie discale

confirmée en IRM, résistante au traite-

ment médical, le disque gardant une hau-

teur et une hydratation satisfaisantes) et

contre-indications (39). La nucléotomie

par vaporisation laser sous guidage TDM

est une alternative (aval de la FDA) (40).

La vertébroplastie reste au premier plan de

l’interventionnel osseux sous TDM. Elle est

préconisée à visée antalgique en association à

l’ostéosynthèse chirurgicale des rachis trau-

matiques (41). Enfin il faut signaler un logi-

ciel de simulation pour l’interventionnel

rachidien présenté par l’équipe de Besançon.

Échographie

Échographie statique

Plusieurs communications et posters élec-

troniques didactiques ont porté sur les

conflits nerveux identifiables le long des

trajets des nerfs périphériques (nerf mé-

dian et canal carpien : 42, syndrome du

tunnel ulnaire : 43). La sémiologie ultra-

sonore est une augmentation de taille du

nerf, la perte de son échostructure follicu-

laire habituelle remplacée par un aspect

hypoéchogène global. Parfois la cause du

conflit et une amyotrophie graisseuse hy-

peréchogène des muscles innervés par le

nerf en souffrance peuvent être reconnus.

Le nerf radial (syndromes de Frohse et de

Wartenberg) (44), le nerf ulnaire (45), les

nerfs périphériques au membre inférieur

(46) et les conflits nerveux de l’épaule (47)

ont fait l’objet d’une étude écho anatomi-

que précise images à l’appui ! Cette dernière

étude rappelle qu’il faut penser à un conflit

du nerf axillaire dans l’espace quadrilatère

en cas d’amyotrophie sélective du deltoïde

(faisceaux postérieurs) et du teres minor, et

à un conflit du nerf accessoire dans le trian-

gle cervical latéral devant une atrophie iso-

lée du trapèze notamment après biopsie

ganglionnaire cervicale.

L’échographie avec recours au Doppler

énergie détecte avec une sensibilité éga-

le à l’IRM, mais nettement supérieure à la

radiographie standard les érosions et sy-

novites subcliniques (48) chez les patients

atteints de PR débutante. La sémiologie

ultrasonore de la PR précoce est illustrée

en poster (49).

L’échographie de contraste (SonoVue

®

)

permet, en étudiant la vascularisation sy-

noviale, d’évaluer l’efficacité thérapeuti-

que des injections intra articulaires de

corticoïdes au cours de la PR (diminution

significative du rehaussement sur la cour-

be intensité/temps) (50).

Échographie dynamique

L’étude dynamique en temps réel est un

des atouts de l’échographie. L’échogra-

phie dynamique de la hanche à ressaut

antérieur démontre bien en séquences vi-

déo le ressaut créé par le retour brutal du

tendon ilio-psoas contre l’éminence ilio-

pectinée et la libération latérale soudaine

du corps musculaire du chef médial de

l’ilio-psoas. On retiendra le caractère péda-

gogique des posters électroniques portant

sur l’échographie musculo squelettique

dynamique [à consulter si possible sur le

site du RSNA] (51, 52).

Interventionnel sous guidage

échographique

Les avantages du guidage échographique

sont l’absence d’irradiation, la visualisation

en temps réel de la progression de l’aiguille

et des structures vasculaires ou autres

structures à risque au voisinage de la zone

de traitement. Sont ainsi proposées, vidéos

à l’appui, des interventions innovantes tel-

les que la fasciotomie plantaire écho gui-

dée (micro perforations à l’aide d’une

aiguille de 18G et infiltration cortison-

née) dans les fasciites plantaires récalci-

trantes (53), la « ténotomie percutanée »

échoguidée du tendon extenseur commun

en cas d’épicondylite latérale rebelle (54).

Des injections écho guidées d’anesthési-

ques locaux et/ou de corticoïdes sont pra-

tiquées en pathologie neuromusculaire

(ganglion stellaire, plexus brachial distal,

syndrome du piriforme…), y compris, et

avec un peu plus de difficulté est-il précisé,

au niveau des articulaires postérieures (55).

L’intérêt de l’échographie dans l’exploration

des PTH douloureuses, avec ponction

échoguidée de collections périprothéti-

ques, est confirmé par une équipe de

Détroit (aucun faux négatif pour le

diagnostic d’infection) (56).

Les biopsies synoviales d’articulations pé-

riphériques écho guidées ont un taux de

succès plus élevé (94 % en moyenne, maxi-

mum 100 % à l’épaule et à la cheville) que

celles réalisées sous scopie (57).

J Radiol 2006;87

870

Imagerie Ostéo-articulaire

M Morel et al.

Ménisques

Les lésions méniscales (internes et exter-

nes confondues) occultes en IRM et dé-

couvertes en arthroscopie ne sont pas rares :

(44/486) IRM chez 28 patients. Plus de la

moitié de ces patients (57 %) avaient une

rupture du LCA (58).

Des signes indirects de lésion méniscale

ont été étudiés et confrontés à la présence

d’une lésion méniscale en arthroscopie

(33 patients de 32 ans en moyenne) et rete-

nus comme ayant une grande spécificité et

VVP de lésion méniscale, que celle-ci soit

visible ou non en IRM. Ces signes sont : lé-

sion cartilagineuse focale au contact du

ménisque (Sp1.0/vvp1.0), subluxation mé-

niscale > à 3 mm (0,96/0,94), kyste para-

méniscal (1,0/1,0), œdème sous-chondral

au contact du ménisque (0,96/0,96) et œdè-

me linéaire sous-chondral (0,96/0,90) (59).

Plusieurs communications se sont inté-

ressées à l’insertion tibiale des ménisques,

en particulier l’insertion tibiale postérieu-

re du ménisque interne dont la rupture

complète peut être diagnostiquée en IRM

(60, 61) sous réserve de retrouver cette lé-

sion sur tous les plans de coupes. Une étu-

de s’est plus particulièrement intéressée

à la subluxation du ménisque interne

(> à 3 mm par rapport au rebord tibial)

comme signe indirect isolé de rupture de

l’insertion tibiale postérieure du ménis-

que interne. Ce signe a été retrouvé sur

42/300 IRM (42 patients) et corrélé aux

données arthroscopiques. Neuf des 42 pa-

tients n’avaient aucune lésion méniscale

en arthroscopie. Tous étaient âgés de plus

de 50 ans (62). Ces données sont concor-

dantes avec les résultats d’une autre étude

présentée en 2004 qui retrouvait sur 783

IRM 9,7 % de subluxation méniscale

dont 53,9 % en relation avec des remanie-

ments dégénératifs modérés à sévères du

compartiment médial et dans 40,8 % des

cas associée à une rupture radiaire complète

(RSNA 2004 SSG23-03 p461).

Enfin sur une série française de 952 genoux

explorés en arthro-TDM (192) et IRM

(760), 89 ruptures de l’insertion tibiale pos-

térieure du ménisque interne ont été retrou-

vées (corrélation arthroscopique = 8). Ces

lésions ne seraient donc pas si rares. Elles se-

raient fréquemment associées à des lésions

focales du cartilage du tiers postéro-interne

du condyle fémoral médial retrouvées chez

57/89 (64 %) patients contre 72/815 (9 %) des

patients n’ayant pas ce type de lésion ménis-

cale (63-66)

(fig. 1)

.

Mais aussi…

On citera ici quelques études ayant retenu

notre attention :

Échographie et 3D

Une étude étonnante qui valide l’outil ultra-

sonore couplé à un système de navigation

3D pour la mesure en pré et postopératoire

de l’antéversion fémorale. La fiabilité serait

identique à la méthode TDM de référence

mais l’outil semble complexe et la relecture

par le clinicien impossible (67).

IRM

Les signes distinctifs de l’arthrite de Ly-

me au genou, en comparaison à la PR,

sont la présence d’adénomégalies en fosse

poplitée, la prolifération synoviale pré-

pondérante dans les secteurs postérolaté-

raux, et la faible atteinte cartilagineuse

fémoro patellaire (68).

L’hypertrophie de la synoviale en iso ou hy-

posignal T2 par rapport au liquide articulaire

et la présence de foyers de bas signal (maté-

riel caséeux, débris, corps étrangers)

dans le

liquide synovial doivent faire évoquer le dia-

gnostic de tuberculose du genou

(69).

Plusieurs posters ont décrits les aspects

IRM des lésions cutanées et sous cutanées :

on retiendra en situation cutanée le der-

mato fibrosarcome protuberans (masse

nodulaire de signal aspécifique et se re-

haussant discrètement), et en situation

souscutanée la prépondérance de l’histio-

cytome fibreux malin (70, 71).

Sclérodermie

Très beau poster (primé) de l’équipe de

Lille illustrant les atteintes cutanées et en

imagerie (radiographies, échographie et

IRM) au cours de la sclérodermie. Pour

les amateurs, le sujet est en ligne sur le site

osartim.chru-lille.fr.

L’articulation tibio fibulaire

proximale : l’oubliée du genou

L’atteinte de l’articulation tibio fibulaire

proximale serait méconnue et sous-estimée

dans les gonalgies latérales… Ouvrez l’œil

en IRM (72).

Les biphosphonates

Une cause rare et bénigne d’ostéonécrose

spontanée de la mandibule (73).

Évaluation postopératoire

avec matériel en TDM et IRM :

comment minimiser

les artéfacts ?

En TDM, l’augmentation du nombre de

détecteur limiterait les artéfacts : à 64 bar-

rettes (arthroplasties de hanches et ge-

noux : 74, 75), ou à 16 barrettes versus 4

(vis pédiculaires : 76). Les filtres de re-

construction très durs peuvent améliorer

la visualisation de l’implant métallique

lui-même mais une couronne noire appa-

raît à son contact et gène la visualisation

des tissus adjacents. Les filtres mous sont

préférables pour voir au mieux les tissus

au contact. Les filtres durs sont un compro-

mis. Augmenter les Kv à 140 diminuerait

les artéfacts de durcissement. L’augmen-

tation des mAs aurait peu d’effet. Il est

préférable d’utiliser une collimation fine

(coupes inférieures au millimètre et che-

vauchement de 50 %). En général les re-

formations MPR sont meilleures que les

reconstructions directes à partir des row-

data. Augmenter l’épaisseur du reforma-

tage (1,5 au lieu de 1 mm) permet égalemen

t

de réduire les artéfacts. Il faut penser à uti-

liser une fenêtre adaptée : 14 000 w, 700 c

pour voir le matériel (75, 77).

En IRM les artéfacts sont moindre avec un

matériel en titane qu’en acier. L’axe de la

prothèse doit être de préférence orienté pa-

rallèlement au champ magnétique. Il faut

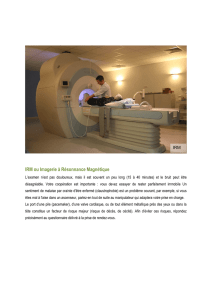

Fig. 1 : IRM de genou coupe frontale (DP

fat sat) passant par la corne posté-

rieure du ménisque médial, mon-

trant la rupture de l’insertion tibiale

postérieure du ménisque médial

(flèche) et l’altération du cartilage

condylien en regard (flèche dou-

ble). Courtoisie Dr Pessis, Paris.

Fig. 1: Coronal fat-suppressed proton

density MR image through the

posterior horn of the medial

meniscus showing tear of the

posterior tibial insertion (arrow)

and abnormality the adjacent

femoral cartilage (double arrow).

J Radiol 2006;87

M Morel et al.

Imagerie Ostéo-articulaire

871

orienter le codage de la fréquence dans le

sens de l’axe de la prothèse, augmenter la

bande passante à 62,5 KHz, préférer le fast

spin écho (FSE) et le STIR à la Fat Sat. En-

fin il faut diminuer la taille du Voxel et

augmenter le nombre de pixels dans le sens

du codage de la fréquence (75, 78).

Références

1. Boles CA, D’Alessio TL, Wile GE, El-

Khoury GY. High Resolution 3.0T MR

Elbow: A Fresh Look at Anatomy. RS-

NA 2005;1218BP-e:782.

2. Boles CA, Lee J, El-Khoury GY. High Re-

solution 3.0T MR Wrist: Anatomy on Rou-

tine Images. RSNA 2005;1218BP-e:781.

3. Lee KS, Craig JG, van Holsbeeck MT.

3 Tesla MR Imaging of the Ankle Using

a Surface Coil: Normal Anatomy and

Selected Abnormal Cases. RSNA 2005;

2341CE-e:790.

4. Yao L, Pitts JT, Thomasson D. Compre-

hensive MRI of the Ankle at 3.0 Tesla: Iso-

tropic 3D Proton Density-weighted Fast

Spin Echo. RSNA 2005;SSE20-01:310.

5. Thedens D, Stolpen AH, Baer TE, Saltz-

man CL, Brown TD, El-Khoury GY.

Improved Visualization of Ankle Car-

tilage with Three-dimensional MRI at

3 Tesla Using Noninvasive Distraction.

RSNA 2005;SSA21-06:221.

6. Magee T, Shapiro MD, Williams DS,

Ramnath RR. Sensitivity and Specificity

in Detection of Supraspinatus Tendon

Tears with 3.0 Tesla MR Imaging of the

Shoulder. RSNA 2005;SSC19-05:274.

7. Eshed I, Althoff CE, Scheel AK, Bac-

khaus M, Hamm KA. Low-Field MRI

for Assessing Synovitis in Patients with

Rheumatoid Arthritis: Impact of Gd-

DTPA Dose on Synovitis Scoring? RS-

NA 2005;SSA22-04:223.

8. Kamishima T. Effect of Treatment with

Infliximab on Patients with Rheumatoid

Arthritis Evaluated by Contrast-enhanced

MR Imaging. RSNA 2005;SSA22-05:223.

9. Suga T, Watanabe Y, Amoh Y, Saegusa J,

Nagayama M, Okumura A. Early Dia-

gnosis of Rheumatoid Arthritis with Mi-

croscopic MR Imaging of the Fingers.

RSNA 2005;SSA22-02:222.

10. Cerezal LF, Abascal F, del Pinal F, Can-

ga A. MR imaging of athletic injuries of

the wrist and hand. RSNA 2005;1213BP-

e:781.

11. Peterson JJ, Kransdorf MJ, Bancroft LW,

Berquist TH, Murray P, Ruzek KA.

Evaluation of collateral ligament injuries

of the mcp joints with magnetic resonance

imaging and magnetic resonance arthro-

graphy. RSNA 2005;1212BP-e:781.

12. Fujii M, Iwama Y, Kawamitsu H,

Ohno Y, Kaji Y, Sugimura K. High-

resolution MR imaging of the finger trau-

ma with a microscopic coil. RSNA 2005:

1210BP-e:781.

13. Hitachi S, Majima K, Tabata S, Sato A,

Higano S, Takahashi S. The impact of hi-

gh-resolution MR imaging of the rotator

cuff with a microscopic coil: correlation

with histopathologic and arthroscopic

findings. RSNA 2005;1254BP-e:785.

14. Johnston CJ, Ford SM, Duke DM, Eusta-

ce SJ. Whole body MRI in the evaluation

of marrow disease employing intra-

venous super paramagnetic iron oxide

agent: comparison of T2-weighted and

STIR TSE sequences. RSNA 2005;SSM22-

03:486.

15. Tsuda N, Tsuji T, Kato N, Fukuda Y,

Ando K, Ishikura R. Differential uptake

of superparamagnetic iron oxide between

tumor and inflammation in rabbit bone

marrow. RSNA 2005;LPH08-04-p:662.

16. Sugawara Y, Kajihara M, Kikuchi K, Miki

H, Mochizuki T, Murase K. Tumor blood

flow measurement by dynamic contrast-en-

hanced MRI in musculoskeletal tumors:

comparison with Thallium-201 scintigra-

phy. RSNA 2005;LPH08-02-p:661.

17. Ohgiya Y, Hashimoto T, Gokan T, Oka M,

Ekholm S, Westesson PA. Peripheral

vascular malformations and hemangio-

mas: value of dynamic MR imaging for

diagnosis. RSNA 2005;LPH08-05-p:662.

18. Wang X, Dou Y, Xu Y, Jiang X. Diffu-

sion-weighted whole body imaging in the

evaluation of bone metastasis of prostate

cancer: comparison with bone scintigra-

phy. RSNA 2005;LPH08-03-p:662.

19. Wang X, He J, Li F, Xu Y, Jiang X. Eva-

luation of enbocrine therapy on bone me-

tastasis of prostate cancer with MRI and

DWI. RSNA 2005;SSA21-07:221.

20. Ma L, Meng Q. The Value of Apparent

diffusion coefficients (ADCs) in the dia-

gnosis of malignant bone neoplasms. RS-

NA 2005;SSE19-01:309.

21. Ma L, Meng Q, Jiang B, Chen Y. Accuracy

of ADC maps derived from the SSEPI-

DWI for estimating the intramedullary

extent of malignant bone neoplasms. RS-

NA 2005;SSE19-02:309.

22. Wang S, Fang M, Sun M, Zhang L. Eva-

luation of MR perfusion-weighted ima-

ging in vertebral disease. RSNA 2005;

LPH08-01-p:661.

23. Gold GE, Fuller SE, Shimakawa A,

Yu H, Johnson JW, Beaulieu CF. MR

imaging of the ankle: comparison of FS-

FSE with IDEAL-FSE. RSNA 2005;

SSE20-04:311.

24. Fukuda Y, Ishikura R, Ando K, Aoya-

ma N, Nakao N. Balanced turbo field

echo (B-TFE) for evaluation of synovial

thickening in the knee joint. RSNA 2005;

LPR05-03-p:665.

25. Hong HP, Chung HW, Choi S, Yoon YC,

Park JY, Lee MH. Diagnostic value of

MR arthrography for evaluation of rota-

tor cuffs and biceps tendons. RSNA

2005;SSC19-07:274.

26. Venkatesan AM, Fritz B, Kassarjian A,

Palmer WE. Correlation between the size

of rotator cuff tear and the degree of ten-

don retraction. RSNA 2005;SSC19-04:274.

27. Probyn LJ, White LM, Salonen DC,

Tomlinson G, Boynton E, Powell T. Di-

rect MR arthrographic assessment of

recurrent symptoms post shoulder insta-

bility repair: correlation with second look

surgical evaluation (in 40 patients). RS-

NA 2005;SSC19-01:273.

28. Choi J, Kang HS, Hong SH, Jun WS,

Moon SG, Choi J. Optimization of the

mixture ratio of iodinated contrast and

gadolinium for simultaneous direct MR

and CT arthrography. RSNA 2005;SSA21-

05:221.

29. Sasaki T, Yodono H, Shinohara A, Matsuo

K, Ishibashi Y, Sato H. MR arthrography of

shoulders: double versus conventional MR

imaging. RSNA 2005;SSC19-02: 273.

30. Anderson MW, Barr MS, Gaskin C, Al-

ford BA. Posterior GLAD lesions of the

shoulder. RSNA 2005;SSC19-03:273.

31. Dijkshoom ML, Van Dijke C, Ginai AZ,

Bessems JH, Krestin GP. Metal implants:

a CT radiographer’s worst nightmare!

which materials to use and how to optimize

scan protocols. RSNA 2005;1260BP-e:785.

32. Kim H, Shin MJ, Kim SM, Lee SH,

Hong HJ. The role of MDCT in the eva-

luation of postoperative findings in long

bone fracture. RSNA 2005;1261BP-e:785.

33. Safdar NM, Nguyen K, Siddiqui KM,

Mulligan ME, Moffitt R, Filigenzi J.

Comparison of ultra low-dose computed

tomography and digital radiography for

the detection of thoracic spine fractures.

RSNA 2005;LPB07-09-p:659.

34. Fanucci E, Schillaci O, Nisini A, Di Cos-

tanzo G, Leporace M, Simonetti G. Conven-

tional radiography, 64-row detector MSC

T,

MRI, and PET/CT in staging of multiple

myeloma. RSNA 2005;1227BP-e:783.

35. Bohy P, De Maertelaer V, Tack DM,

Roquigny A, Keyzer C, Genevois PA.

Comparison of standard-dose and simu-

lated low-dose MDCT in patients suspec-

ted of lumbar disc herniation. RSNA

2005; SSG22-02:362.

36. Haisong C, Cheng L, Chen Q, Wang D,

Zhen J, He J. The value of multi-direc-

tion adjusted MPR using 64-slice CT in

diagnosing long bone diseases. RSNA

2005;LPB07-01-p:658.

37. Silbermann-Hoffman O, Feydy A, Mau-

lat I, Clarencon F, Drapé JL, Schouman-

Claeys E. Shoulder CT arthrography in

ABER position in rotator cuff tear. RS-

NA 2005;SSC19-09:275.

6

6

1

/

6

100%