Analyse de la structure sociale Introduction 1 Revoir la notion de

1/9

Analyse de la structure sociale

Introduction

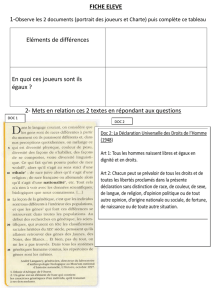

Revoir la notion de groupe social abordée en première

Les sociologues ont pris l’habitude de classer les individus en fonction de leur appartenance à un groupe social. Ce

dernier est composé d’un ensemble d’individus qui forment une unité durable, caractérisée par des liens internes plus

ou moins intenses, une situation ou des activités communes, une conscience collective plus ou moins affirmée. Ce

groupe social est reconnu comme tel par les membres extérieurs au groupe. C’est donc bien plus qu’une simple

catégorie qui n’aurait pas de véritable unité collective. Les groupes sociaux sont particulièrement nombreux et

peuvent donner lieu à une hiérarchie sociale, c’est-à-dire que certains groupes sociaux vont paraitre supérieurs ou

inférieurs aux autres au regard de certains critères. Cette question de la hiérarchie joue comme nous le verrons dans

ce chapitre un rôle central dans l’analyse de la structure sociale. On peut définir la stratification sociale comme

l’ensemble des différentiations sociales associées aux inégalités de richesses, de pouvoir, de savoir, de prestige et

déterminant la division de la société en groupes de droit ou de fait. Dans les sociétés anciennes la stratification sociale

prend la forme des castes (fondement religieux) ou d’ordres (prestige des fonctions sociales). Voir pour ceux que ça

intéresse doc 1 p 186. Nous n’étudierons pas ces systèmes dans les détails, par contre nous allons nous intéresser aux

formes que prend la stratification sociale dans les sociétés modernes (à partir de l’époque des Lumières et de la

Révolution Industrielle). Nous nous appuierons donc sur les analyse en terme de classe, avant de nous questionner sur

leur pertinence et d’aborder d’autres outils permettant d’appréhender la structure sociale.

I) Les conceptions traditionnelles de la stratification sociale

A l’époque moderne, les inégalités de droit disparaissent progressivement (fin des privilèges). Cependant la société ne

devient pas parfaitement égalitaire, des inégalités de fait subsistent. Les analyses en termes de classes sociales se

construisent sur la base de ces inégalités.

Les classes sociales sont d’une manière générale des groupes sociaux de grande dimension, nés de la division sociale

du travail, des inégalités de conditions d’existence et des relations de pouvoir.

Les différents sociologues ont mis l’accent préférentiellement sur l’un ou l’autre aspect de ces classes sociales. C’est à

ces différentes conceptions que nous allons nous intéresser à présent.

A) Les classes sociales chez Marx

1) Les rapports de production

Doc 3 p 185 bordas la théorie marxiste des classes sociales poly

A son époque, Marx met en évidence une opposition fondamentale entre deux classes sociales : le prolétariat (la

classe ouvrière) et la bourgeoisie. La distinction entre les membres de ces deux classes ne repose pas sur le revenu ou

le type de travail effectué. La différence fondamentale provient de la place dans le processus de production. La

division de la société est donc fondée sur les rapports de production, qui recouvrent les modalités selon lesquelles les

hommes entrent en relation pour produire. Ces rapports de production évoluent avec les modes de production

(antique, féodal, capitaliste) et la société. Dans le mode de production capitaliste, les bourgeois disposent des moyens

de production (le capital), alors que les ouvriers ne disposent que de leur force de travail, qu’ils sont obligés de vendre

aux bourgeois. En échange de leur force de travail les prolétaires perçoivent un salaire. Cependant le salaire versé est

un salaire de subsistance, qui permet uniquement aux ouvriers de survivre avec leur famille. Toutefois la valeur

engendrée par leur travail dans le processus de production est bien plus importante que le niveau de salaire perçu. La

différence entre les deux correspond à la plus-value que s’approprient les propriétaires des moyens de production. La

plus-value est donc la différence entre la valeur des marchandises produites par le travail et le salaire.

2/9

Les prolétaires sont donc exploités et dominés par les capitalistes. Exploités car une partie de la valeur qu’ils créent

est accaparée par la bourgeoisie. Dominés car ils ne possèdent pas les moyens de production aux mains de la

bourgeoisie. Mais la domination de la bourgeoisie dépasse le cadre économique. Elle instrumentalise également les

institutions (Etat, école) et les idéologies dominantes (religion, morale, doctrines économiques) pour justifier la

soumission du prolétariat à l’ordre social.

2) La conscience de classe

Si les classes sociales se constituent dans l’ordre économique, elles prennent véritablement corps au travers des

relations sociales. Marx considère en effet que l’on ne peut parler de classe sociale, que lorsqu’il existe une conscience

de classe en plus de la similitude des conditions d’existence. La conscience de classe renvoie à la conscience de la

spécificité d’une classe sociale par rapport aux autres et à la capacité à définir les limites qui sépare la classe dont il fait

partie de celles qui sont au-dessus et au-dessous. La conscience de classe est la sensation collective de connaitre des

intérêts communs liés à la place dans le processus de production C’est pour cette raison que Marx distingue la classe en

soi de la classe pour soi.

La classe en soi est une classe objective. Elle regroupe tous les individus qui ont les mêmes conditions matérielles

d’existence. Ils n’ont cependant pas conscience d’appartenir à une classe sociale. Cette situation reflète le cas de la

paysannerie au XIXè siècle : même conditions d’existence, même mode de vie, mais séparation par l’éloignement,

l’isolement et l’auto-suffisance => « des pommes de terre dans un sac de pommes de terre »

La classe pour soi est une classe subjective. Les membres de la classe sociale ont conscience de leur condition

commune et conscience de former une classe. La conscience de classe est essentielle ici. Exemple classe ouvrière et

bourgeoisie.

Le glissement d’une classe en soi à une classe pour soi nécessite donc le développement de liens sociaux. Ainsi le

salariat produit à la fois une concurrence (« armée industrielle de réserve ») et une coopération (mobilisation) entre

les travailleurs.

Selon les écrits auxquels on se réfère, Marx dénombre plus ou moins de classes sociales. Dans les luttes de classes en

France Marx y distingue 7 classes sociales différentes :

- L’aristocratie financière (bourgeois, grands entrepreneurs)

- La bourgeoisie industrielle (propriétaires des manufactures textiles et forges)

- Les grands propriétaires fonciers (possèdent des terrains)

- La petite bourgeoisie (petits commerçants et artisans)

- Le prolétariat (salariés de l’industrie)

- Le lumpenprolétariat (résultat de l’exode rural)

- La paysannerie parcellaire (par une classe à proprement parler)

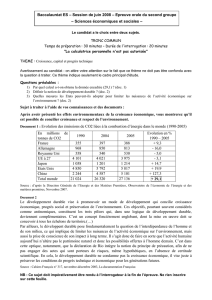

Valeur des marchandises, créée

par le travail

Salaire versé

Plus-value

3/9

Toutefois il considère que les deux classes centrales sont la bourgeoisie et le prolétariat. Les autres classes sociales ont

vocation à basculer dans l’un ou l’autre de ces deux classes par la concentration des entreprises capitalistes et la

prolétarisation des catégories inférieures comme les petits artisans. Il parle à ce propos de processus de polarisation.

On assiste donc à la division de la société en deux pôles opposés. Chacun des deux pôles va lutter pour la défense des

intérêts communs à la classe.

3) Le rôle du conflit

Doc 2 p 186

Les deux classes constituées par la bourgeoisie et le prolétariat sont en lutte. La bourgeoisie cherche à maintenir sa

situation de domination et le prolétariat cherche à la renverser.

Marx considère que suite à la prise de conscience de la situation les prolétaires vont mener une « révolution » et en

sortiront victorieux. Ils instaureront transitoirement une « dictature du prolétariat » pour cheminer vers une « société

sans classe » qu’il appelle le communisme. Ce sera alors la fin de la lutte des classes telle qu’elle existe depuis les

débuts de l’histoire occidentale (pré-histoire = communisme primitif). Le communisme doit se traduire par l’abolition

de l’Etat, des classes sociales et de l’exploitation de l’Homme par l’Homme. La classe ouvrière devient alors le moteur

du changement social.

4) Une approche réaliste des classes sociales

Marx considère que les classes sociales existent véritablement dans la société et qu’il revient au sociologue de les

mettre en évidence. Les classes ont donc une réalité objective et ne sont pas uniquement des catégories construites

par le sociologue.

C’est l’un des points qui distingue l’approche marxiste de l’approche wébérienne des classes sociales.

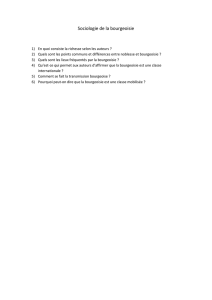

B) La stratification sociale chez Weber

1) Trois dimensions

Doc 3 p 187

L’analyse de la stratification sociale de Weber ne se résume pas à la dimension économique et aux classes sociales,

bien qu’il leur accorde un rôle majeur. Pour lui la stratification sociale est multidimensionnelle. Il relève trois sphères.

La sphère économique et son corollaire la classe sociale hiérarchise les individus selon leurs « chances » de se procurer

des biens et services. Les individus sont rassemblés selon les éléments qu’ils possèdent, en distinguant ceux qui tirent

des revenus de leur patrimoine (rentiers, entrepreneurs) et ceux qui mettent en œuvre les moyens de production

(avec au sommet de l’échelle les marchand et au bas de l’échelle les ouvriers). La deuxième sphère est la sphère

sociale qui renvoie au prestige. C’est ici l’apport essentiel de Weber qui introduit les groupes de statut. Ces derniers

regroupent des individus au niveau de prestige comparable et adoptant une conduite de vie spécifique. Le statut est

fondé sur le prestige, à la considération accordée à l’un ou l’autre groupe social. Ce prestige est lié à la naissance, à

l’instruction, au style de vie (manières de vivre, code de conduite propre à un groupe social) … C’est donc une

considération intersubjective, car il est revendiqué auprès des autres groupes. C’est donc une 2ème source de

hiérarchisation. La dernière sphère renvoie au domaine politique et aux partis. Ce sont des organisations dans

lesquelles les individus se regroupent pour le contrôle de l’Etat. Ils débouchent donc sur une action collective. Weber

distingue donc trois échelles hiérarchiques : économique, sociale et politique. Il n’y a pas de correspondance

automatique entre ces trois dimensions. Une position défavorable dans une sphère peut donc être compensée par

une position plus favorable dans une autre. Il est par exemple possible de véhiculer un certain prestige sans être

immensément riche. Cela dit si la correspondance n’est pas automatique, il peut exister des liens entre les trois

dimensions, les membres de l’élite économique se trouvant souvent au sommet de l’échelle politique et statutaire.

2) Une analyse nominaliste

4/9

Si l’on a vue précédemment que Marx avait une approche réaliste des classes sociales, Weber élabore davantage une

conception nominaliste de la stratification sociale. Ses concepts sont donc des constructions intellectuelles permettant

de comprendre la société. L’idée est de regrouper des individus présentant certaines similitudes, sans pour autant que

ceux-ci en ait conscience ou que cela reflète une réalité empirique. C’est un outil d’analyse.

Doc 4 p 187 par groupe de 2

Prépa bac p 187

C) L’espace social de Bourdieu

Bourdieu synthétise les approches de Marx et de Weber.

1) Distribution des capitaux et rapports de domination

Les individus possèdent une certaine quantité de capitaux : économique (biens économiques), culturel (ressources

culturelles provenant des titres scolaires, mais également de la familiarité avec les biens culturels), social (relations

sociales) et symbolique (considération liée à la possession des autres types de capitaux). Plus l’individu détient de

capitaux, plus il est en position de domination.

La hiérarchie entre les groupes sociaux se fonde aussi bien sur l’inégale distribution du volume des capitaux, que sur

leur structure. La position de l’individu varie donc selon la quantité de capitaux détenus et en fonction de leur

composition.

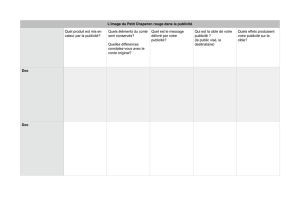

7 p 188 nathan l’espace des styles de vie poly

2) Des champs sociaux en lutte

Ces classes sociales « virtuelles » construites par le sociologue peuvent prendre corps si se développe un travail

collectif de mobilisation. Cela est particulièrement observable pour les classes dominantes comme nous le verrons

plus loin.

Cette structuration de la société en champs sociaux permet de distinguer trois classes sociales, caractérisées par des

possessions de capitaux, des habitus et des styles de vie spécifiques (l’habitus étant le résultat des apprentissages

sociaux, générant des représentations typées du monde et conditionnant les pratiques).

Doc 3 p 199 magnard les styles de vie selon Bourdieu poly

Si les conflits ne sont pas une nécessité, il existe néanmoins des rapports de domination. Les classes dominantes

cherchent à contrôler ce qui est considéré comme le capital culturel « légitime » au travers de l’école de et de l’Etat.

Elles cherchent donc à imposer leur modèle culturel et leur vision du monde aux autres classes sociales. Elles exercent

donc une stratégie consciente de reproduction sociale.

La structure sociale n’est pas figée, mais peut évoluer en fonction des stratégies individuelles et collectives des agents

sociaux pour conserver ou s’approprier certains capitaux.

II) La remise en question du concept de classe sociale

A) De nouvelles analyses de la structure sociale

1) Le brouillage des frontières de classe

5/9

a) Effacement des frontières économiques

Aujourd’hui les niveaux de rémunération et leur forme se diversifient, avec l’apparition de l’intéressement, des stock-

options …

Dans le même temps les rapports salariaux se diversifient aussi et évoluent vers une individualisation des rapports de

production (temps de travail, niveau de salaire, concurrence accrue entre les salariés).

Nous assistons à une précarisation du salariat et à une exigence accrue de flexibilité. Le marché du travail se dualise

avec une opposition entre le marché primaire offrant des emplois stables, bien rémunérés, des droits et des

perspectives de carrière et un marché secondaire sur lequel les emplois sont précaires, faiblement rémunérés et les

perspectives de carrière très limitées. Le salariat n’est donc plus un ensemble homogène.

b) Une homogénéisation culturelle

La culture de masse se diffuse : médias, équipement, loisirs. En même temps, l’individualisme devient une valeur

dominante, partagée par tous les membres de la société. Il y aurait donc une diffusion d’un mode de vie commun

selon le sociologue Mendras.

D’autre part, les enquêtes statistiques révèlent un déclin du sentiment à une classe sociale.

En moyenne la conscience de classe diminue (68% de la population en 1975, 60% en 1995). L’identité de classe

s’atténue à mesure que l’on descend dans l’échelle sociale (ce qui pourrait paraitre paradoxal). Ceux qui ont le

sentiment d’appartenir à une classe sociale font le plus souvent référence à la classe moyenne.

c) Remise en cause des clivages politiques

Historiquement les clivages partisans se sont constitués sur une base de classe sociale et d’appartenance religieuse, les

ouvriers déchristianisés voyant dans le parti communiste de défenseur de la classe ouvrière et votant majoritairement

à gauche, les catholique issus des classes moyennes et supérieures s’orientant davantage vers les partis de droite.

Les transformations récentes de la société française ont conduit les ouvriers à se détourner peu à peu de la gauche en

qui ils n’ont plus confiance et à se tourner vers un vote d’extrême droite. Les salariés dans leur ensemble restent plus

ancrés à gauche, alors que les indépendants s’orientent plus à droite.

Les principaux clivages de classe se sont donc déplacés sous l’effet des changements professionnels et politiques.

2) De nouvelles variables explicatives

Le clivage de classe n’est pas le seul clivage marquant de notre société. Il existe également de nombreuses inégalités

entre hommes et femmes, en fonction de la couleur de peau, de la zone d’habitat ou de l’âge.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%