Infections à Mycoplasma pneumoniae : Épidémiologie, Diagnostic et Traitement

Telechargé par

lazzazmedanes

Infections à Mycoplasma pneumoniae

F. Roblot, A. Bourgoin, C. Godet

Les mycoplasmes sont des organismes ubiquitaires, responsables d’infections communautaires. Les

infections à Mycoplasma pneumoniae concernent le plus souvent les enfants et les adultes jeunes et

peuvent sévir sous forme d’épidémies. Les infections respiratoires restent les plus fréquentes, mais tous les

organes peuvent être atteints et les techniques de diagnostic récentes ont permis d’imputer des signes

cliniques variés à ce germe. La culture du germe est difficile et le diagnostic biologique repose toujours sur

la sérologie en routine. Cependant, les nouvelles techniques de biologie moléculaire telles que

l’amplification génique sont utilisées, en particulier chez les patients immunodéprimés, et devraient

faciliter la surveillance épidémiologique. Les macrolides et les cyclines gardent une bonne activité et

restent le traitement de première intention de ces infections. Néanmoins, la résistance fréquente des

souches de pneumocoque leur a fait préférer la télithromycine pour le traitement de première intention

des infections respiratoires communautaires, y compris celles présumées à Mycoplasma pneumoniae.

Les nouvelles fluoroquinolones ont une efficacité comparable aux plus anciennes. Le pronostic est en règle

générale favorable.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : M. pneumoniae ; Pneumopathie atypique ; Pneumonie ; Macrolides ; Cyclines

Plan

¶Introduction 1

¶Épidémiologie 1

Transmission 1

Épidémies de collectivités 2

Impact dans la population 2

Implication dans les infections respiratoires basses 2

Infections mixtes 2

Modalités épidémiologiques 2

¶Manifestations cliniques 2

Manifestations respiratoires 2

Manifestations extrarespiratoires 3

¶Diagnostic bactériologique 4

Diagnostic direct 4

Diagnostic indirect : sérologie 7

¶Traitement des infections à Mycoplasma pneumoniae 7

Antibiotiques actifs vis-à-vis de M. pneumoniae 7

Traitements non antibiotiques 8

¶Conclusion 8

■Introduction

Les mycoplasmes sont des germes ubiquitaires, pathogènes ou

commensaux. Ils appartiennent à la classe des mollicutes

(« peau molle », appellation liée à l’absence de paroi propre, et

à la famille des Mycoplasmataceae). Il existe deux genres respon-

sables d’infections humaines : Mycoplasma et Ureaplasma.Il

s’agit des plus petits organismes vivants capables de réplication

autonome.

Après son isolement par Eaton en 1944, Mycoplasma pneu-

moniae (M. pneumoniae) a été reconnu comme agent respon-

sable d’infection chez l’homme, au début des années 1960.

Aujourd’hui, il est principalement impliqué dans les infections

respiratoires communautaires hautes et basses de l’enfant et de

l’adulte. De nombreuses autres manifestations cliniques lui sont

imputées.

■Épidémiologie

Transmission

M. pneumoniae se transmet horizontalement d’homme à

homme à partir d’une personne infectée chez qui la bactérie est

présente dans tout le tractus respiratoire supérieur ainsi que

dans les crachats. La diffusion des micro-organismes s’effectue

par contact direct ou par l’intermédiaire d’aérosols produits lors

de la toux. Leur transmission requiert des contacts rapprochés

en raison de la taille relativement importante des gouttelettes

infectantes. Le confinement favorise ainsi la propagation de

l’infection, occasionnant des épidémies à l’intérieur d’une

même famille et au sein de différentes collectivités. Certains

sujets asymptomatiques porteurs de la bactérie, en particulier les

enfants, pourraient constituer un réservoir pour la transmission

de la maladie

[1]

. Le portage asymptomatique de M. pneumoniae

est suggéré par la détection de la bactérie ou de son acide

désoxyribonucléique (ADN) dans la gorge chez 2,2 à 4,6 % de

sujets exempts de symptomatologie et jusqu’à 13,5 % en

période épidémique

[2]

. Néanmoins, M. pneumoniae n’appartient

pas à la flore commensale des voies aériennes supérieures.

Le temps d’incubation de la maladie est de1à4semaines,

mais peut être réduit à 4 jours lors d’une diffusion plus massive

au sein de groupes rassemblant un grand nombre d’individus

[3]

.

¶8-039-V-15

1Maladies infectieuses

À l’intérieur d’une même famille, le taux de transmission

varie selon les études. Hors période épidémique, l’ADN de M.

pneumoniae a été détecté chez 15 % des sujets contacts de cas

index et préférentiellement chez les enfants de moins de

15 ans

[1]

. En revanche, en période épidémique, la contamina-

tion s’étend parfois à toute la famille

[4]

.

Épidémies de collectivités

De nombreuses épidémies sont décrites au sein d’institutions

fermées ou semi-fermées : camps militaires

[5]

, institutions pour

personnes dépendantes

[6]

, colonies de vacances

[7]

, communau-

tés religieuses

[8]

, écoles

[9]

et petits villages

[4]

. Les taux d’attaque

peuvent être très élevés, et s’échelonnent en moyenne de 25 à

71 %

[3, 8, 10]

. Le rôle des soignants en tant que vecteur principal

de l’infection pourrait être important

[11]

.

Impact dans la population

Le pourcentage d’infections respiratoires aiguës attribuables à

M. pneumoniae varie de1à50%enfonction de la population

étudiée (enfants/adultes, médecine ambulatoire/hospitalière,

infections hautes/basses) et de la technique de diagnostic

utilisée (sérologie/polymerase chain reaction [PCR])

[12-14]

. Ce taux

est certainement sous-estimé en raison de la fréquence des

formes pauci- ou asymptomatiques et des infections mixtes

pour lesquelles le diagnostic peut faire défaut

[1]

. Les données

récentes de la littérature révèlent que les infections respiratoires

chez les enfants de moins de 5 ans sont beaucoup plus couran-

tes que ce qui était admis jusqu’à présent

[15]

.

Au cours des épidémies, la proportion de sujets infectés peut

atteindre plus de 10 fois celle des périodes interépidémiques

[16]

,

les enfants sont les plus touchés, mais, en dessous de 6 mois,

ils semblent en partie protégés par les anticorps maternels

[16,

17]

. En dehors des périodes épidémiques, le taux d’infections est

semblable dans toutes les tranches d’âge chez les sujets non

hospitalisés

[1]

tandis que chez les sujets hospitalisés, les

personnes âgées de5à15ansetde30à45anssemblent plus

fréquemment touchées

[17, 18]

.

Il n’y a pas de différence du taux d’incidence par sexe

[3, 19]

.

En France, 40 % des adultes et 27 % des enfants sont porteurs

d’immunoglobulines G (IgG) spécifiques

[17]

.

Implication dans les infections respiratoires

basses

Bien que S. pneumoniae reste le plus souvent la première cause

des pneumopathies communautaires, le rôle des pathogènes

atypiques (M. pneumoniae, C. pneumoniae et Legionella sp.) paraît

de plus en plus important

[15, 20, 21]

. Cette émergence s’explique

en partie par l’amélioration des moyens diagnostiques. M.

pneumoniae est responsable de 5 à plus de 50 % des cas de

pneumopathies, selon la population et la méthode diagnostique

envisagées

[14, 22, 23]

.M. pneumoniae et C. pneumoniae sont plus

fréquemment en cause chez l’enfant de plus de 5 ans

[23-25]

,

bien que plusieurs études rapportent le rôle non négligeable de

M. pneumoniae dans les pneumopathies communautaires chez

l’enfant de moins de 5 ans

[18, 26]

. Généralement, l’incidence des

pneumopathies à M. pneumoniae augmente avec l’âge et dépasse

10 pour 1 000 enfants par an chez les plus de 10 ans

[27, 28]

.

Chez les adolescents, M. pneumoniae serait responsable de 40 à

60 % des pneumopathies communautaires

[29]

. Chez l’adulte, M.

pneumoniae est également observé, mais avec une prévalence

habituellement beaucoup plus faible lorsqu’on atteint le grand

âge

[30]

.

Infections mixtes

Les infections mixtes ne sont pas rares puisque certaines études

rapportent jusqu’à 64 % de co-infections, avec le plus souvent, S.

pneumoniae

,C. pneumoniae ou Legionella sp.

[31]

.M. pneumoniae

est aussi régulièrement associé aux rhinovirus, au virus respira-

toire syncitial (VRS), aux entérovirus ou à d’autres virus

[1, 12, 32]

.

Modalités épidémiologiques

Les études épidémiologiques portant sur de longues périodes

suggèrent une propagation des infections à M. pneumoniae sur

un mode endémique avec des poussées épidémiques survenant

tous les3à8ans, essentiellement en été ou en automne

[17, 33]

.

La mise en place d’un système de surveillance des infections à

M. pneumoniae serait particulièrement utile aux cliniciens.

■Manifestations cliniques

Les manifestations respiratoires sont les plus fréquentes et en

règle inaugurales puisque la transmission se fait par voie

respiratoire. Cependant la plupart des organes peuvent être

atteints et les manifestations cliniques extrarespiratoires sont

fréquentes et variées (Tableau 1).

Manifestations respiratoires

Infection des voies respiratoires supérieures

Dans la majorité des cas, l’infection se limite aux voies

aériennes supérieures. Après2à3semaines d’incubation

apparaissent une fièvre, des céphalées, une sensation de malaise

et une toux sèche. La toux augmente en intensité pendant 1 à

2 jours. Le début progressif des symptômes s’oppose au début

souvent brusque de la grippe et des infections à Adenovirus.

Dans5à10%descas, l’évolution se fait vers une bronchite ou

une pneumopathie

[3]

.

Asthme, bronchite et exacerbation

de bronchopathie chronique obstructive

M. pneumoniae pourrait être responsable de2à3%des

bronchites aiguës. En revanche, son rôle au cours des exacerba-

tions de bronchite chronique reste controversé. C. pneumoniae

et M. pneumoniae pourraient être responsables de6à15%des

exacerbations de bronchite chronique

[34]

. Toutefois, des

données plus récentes suggèrent que leur rôle est limité dans ce

contexte

[35]

.

Le rôle des infections par des bactéries atypiques telles que M.

pneumoniae dans la pathogénie de l’asthme a été évoqué depuis

Tableau 1.

Principales manifestations cliniques au cours des infections à M.

pneumoniae.

Manifestations respiratoires Infection des voies aériennes

supérieures, bronchite aiguë,

exacerbation de bronchite

chronique, exacerbation d’asthme,

pneumopathie atypique

Manifestations cutanées Érythème polymorphe, syndrome

de Stevens-Johnson, ectodermose

pluriorificielle, vascularite

Manifestations neurologiques Encéphalite, méningite, syndrome

de Guillain-Barré,

polyradiculonévrite

Manifestations cardiaques Péricardite, myocardite

Manifestations hématologiques Anémie hémolytique,

thrombopénie, neutropénie,

syndrome d’activation

macrophagique, anticorps

antiphospholipides

Autres manifestations Arthrite, hépatite, pancréatite,

insuffisance rénale,

rhabdomyolyse, conjonctivite,

uvéite, papillite

8-039-V-15

¶

Infections à Mycoplasma pneumoniae

2Maladies infectieuses

plusieurs années chez l’adulte et l’enfant. Actuellement, ce rôle

reste controversé

[36]

. Certaines études suggèrent que les

infections respiratoires basses à M. pneumoniae contribuent à

l’exacerbation de l’asthme de l’enfant

[37-41]

. Pour certains, la

première crise d’asthme sévère survenant chez un enfant

prédisposé se produit dans la moitié des cas au cours d’une

infection à M. pneumoniae

[41]

. Chez l’adulte, des données

récentes suggèrent le rôle de M. pneumoniae au cours des

exacerbations aiguës de l’asthme

[42, 43]

. Une étude de type cas/

témoins a montré que 18 % des patients avec un asthme en

exacerbation avaient une infection à M. pneumoniae prouvée par

la sérologie contre 3 % dans le groupe témoin

[42]

.

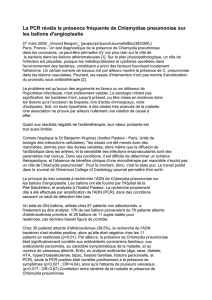

Pneumopathie atypique

M. pneumoniae est le principal agent responsable des pneu-

mopathies communautaires de l’adulte jeune. Les pneumopa-

thies atypiques représentent 15 % des pneumopathies

communautaires

[44]

. Le terme de pneumopathie atypique

primitive a été créé pour décrire les pneumopathies dues en

particulier à M. pneumoniae. Le début est progressif, marqué par

une fièvre modérée (< 39 °C), associée à une pharyngite, une

toux sèche et quinteuse. Il existe un syndrome pseudogrippal

associant des myalgies et des arthralgies. À l’auscultation, il

existe des râles crépitants qui peuvent être localisés. Des

manifestations extrarespiratoires variées peuvent être associées.

L’évolution est le plus souvent favorable.

Des formes sévères ont cependant été rapportées telles que

des empyèmes, rares chez l’enfant et exceptionnels chez

l’adulte

[45]

, ou des syndromes de détresse respiratoire qui

peuvent survenir chez l’adulte

[46-50]

et plus rarement chez

l’enfant

[51]

. L’observation d’un patient de 55 ans ayant présenté

une pneumopathie nécrosante due à M. pneumoniae et qui a dû

bénéficier d’une transplantation pulmonaire est rapportée

[52]

.

Au plan histologique, les pneumopathies atypiques sont

d’abord des atteintes des bronchioles avant de s’étendre dans le

parenchyme pulmonaire. L’atteinte bronchiolaire due à M.

pneumoniae est souvent diffuse. Aux anomalies histologiques des

pneumopathies à M. pneumoniae correspondent quelques

caractéristiques radiologiques : bon nombre d’entre elles ne

dépassent pas le stade de l’atteinte bronchiolaire, se traduisant

alors par une image réticulée de type viral

[53]

. Lorsqu’il existe

un syndrome de condensation alvéolaire, celui-ci siège le plus

souvent dans les lobes inférieurs (Fig. 1) ou est plus rarement

diffus de type bronchopneumonique.

Les aspects tomodensitométriques assez caractéristiques sont,

la plupart du temps, des nodules centrolobulaires associés à des

images d’arbres en bourgeons

[54]

. Des épaississements des parois

bronchiques, des foyers aériens ou des images en verre dépoli

avec une distribution lobulaire sont aussi associés. Les adénopa-

thies médiastino-hilaires sont exceptionnelles. Des signes

d’épanchement pleural ou péricardique peuvent s’observer

(20 %). Malgré la bénignité habituelle de cette pneumopathie

sous traitement antibiotique adapté, certaines publications font

état de bronchiolites sévères

[55, 56]

.

Manifestations extrarespiratoires

Manifestations cutanées

L’incidence des exanthèmes au cours de l’infection à M.

pneumoniae reste indéterminée

[57]

. Foy et al. notent 17 %

d’éruptions chez 319 enfants atteints de pneumopathies à M.

pneumoniae

[58]

. Il peut s’agir d’un exanthème maculopapuleux,

vésiculeux, bulleux, pétéchial, ou urticairien

[59-61]

.

L’érythème polymorphe est la forme la plus classique. Les

lésions cutanées surviennent brutalement et siègent de façon

élective sur les extrémités. Elles peuvent s’étendre sur les faces

d’extension des membres (avant-bras, jambes, genoux). Le

visage, le décolleté ainsi que le tronc, peuvent être touchés. Sur

les membres, les lésions sont souvent symétriques. La lésion

typique adopte la morphologie d’une lésion en cible ou en

cocarde : papule œdémateuse comportant une zone périphéri-

que rouge sombre, parfois microvésiculeuse, zone moyenne

moins foncée, et centre rouge sombre, parfois purpurique ou

décollé, constituant une bulle. Le plus souvent, on observe des

lésions papulovésiculeuses parfois associées à des lésions

bulleuses. Les lésions sont rarement prurigineuses, mais l’érup-

tion est plutôt sensible avec sensation de cuisson. Les lésions

muqueuses associées sont vésiculobulleuses et laissent place

rapidement à des érosions douloureuses. Les lèvres présentent

des érosions, se recouvrant sur leur versant cutané de croûtes

épaisses hémorragiques, la langue, la face interne des joues et le

palais sont le siège d’érosions polycycliques qui se recouvrent

d’un enduit jaunâtre fibrinoleucocytaire. La muqueuse génitale

peut être le siège de lésions érosives. L’atteinte oculaire peut

associer une conjonctivite bilatérale, des hémorragies sous-

conjonctivales, voire des ulcérations conjonctivales ou même

cornéennes. Il existe des formes d’intensité variable.

La forme la plus sévère est le syndrome de Stevens-Johnson,

qui est observé dans 7 % des cas d’infections dues à M. pneu-

moniae

[62]

. L’exanthème est généralisé, les signes généraux sont

importants et l’atteinte muqueuse est diffuse. M. pneumoniae est

la première cause de syndrome de Stevens-Johnson chez

l’enfant

[62]

. La frontière entre érythème polymorphe et syn-

drome de Stevens-Johnson reste discutée et certains auteurs

considèrent actuellement qu’il s’agit de deux entités différentes.

L’ectodermose pluriorificielle associe des signes cutanés

habituellement discrets, voire absents, à localisation périorifi-

cielle et une atteinte muqueuse profuse et multifocale atteignant

les muqueuses buccale, génitale et conjonctivale. Les signes

généraux sont d’intensité variable.

Un cas de vascularite cutanée due à M. pneumoniae a été

rapporté chez un jeune patient de 16 ans, en dehors de toute

manifestation respiratoire

[63]

.

Manifestations neurologiques

La prévalence des manifestations neurologiques au cours de

l’infection à M. pneumoniae est de 5 à 10 %

[64]

et 1 à 10 % des

infections à M. pneumoniae requérant une hospitalisation

s’accompagnent de manifestations neurologiques

[65]

. Elles

Figure 1. Radiographie pulmonaire de face chez une femme de 44 ans

atteinte de pneumopathie (collection personnelle).

Infections à Mycoplasma pneumoniae

¶

8-039-V-15

3Maladies infectieuses

peuvent survenir quel que soit l’âge avec une prédominance

chez les patients jeunes. Les signes respiratoires associés sont

inconstants. Le plus souvent, ils précèdent les manifestations

neurologiques et le délai entre les manifestations respiratoires et

l’apparition des signes neurologiques est de 9,6 jours

[65]

.

Ces manifestations neurologiques sont variées. Les encépha-

lites diffuses ou focales et méningoencéphalites sont les plus

fréquentes

[66-72]

. L’expression peut être précoce, suggérant une

invasion du système nerveux central ou différée, évoquant

plutôt un mécanisme dysimmunitaire. L’expression clinique est

variable, il peut s’agir d’un trouble du comportement ou de

convulsion, mais également de coma, plus fréquent chez

l’adulte

[69]

. Une ataxie peut être associée, signant l’atteinte

cérébelleuse, de même que des signes déficitaires.

Les autres manifestations rapportées sont des méningites

aseptiques

[73]

, des myélites transverses

[74-76]

, des accidents

vasculaires cérébraux

[77]

, des polyradiculonévrites et des

syndromes de Guillain-Barré

[78, 79]

. Une infection à M. pneumo-

niae pourrait être associée à la survenue d’un syndrome de

Guillain-Barré dans 5 % des cas

[78]

. Les signes neurologiques

sont le plus souvent réversibles, néanmoins, un tiers des

malades conservent des séquelles

[80]

. La pathogénie de ces

manifestations peut être soit une invasion directe du système

nerveux central

[81-83]

, soit un mécanisme immunitaire

[84]

et/ou

une vascularite et/ou un état d’hypercoagulabilité responsable

de phénomènes thromboemboliques

[69]

. La production d’une

neurotoxine par M. pneumoniae a été évoquée, mais jamais

démontrée.

Le traitement de ces manifestations neurologiques n’est pas

codifié. L’antibiothérapie est systématique, les corticoïdes sont

associés dans l’hypothèse d’un mécanisme immunoallergique.

Les veinoglobulines sont proposées et utilisées pour la prise en

charge du syndrome de Guillain-Barré ou des encéphalites

[85,

86]

. Leur utilisation plaide en faveur du mécanisme dysimmuni-

taire de ces manifestations.

Manifestations cardiaques

Leur fréquence, de 1 à 8,5 % chez l’adulte

[87]

, serait beau-

coup plus faible chez l’enfant

[57]

. Il peut s’agir de péricar-

dite

[88]

, avec parfois tamponnade

[89]

, de myocardite ou de

myopéricardite

[57]

. L’expression peut être clinique et se traduire

par un tableau d’insuffisance cardiaque ou un trouble du

rythme ou électrocardiographique. L’échographie permet de

mieux détecter ces lésions. La pathogénie reste à préciser. M.

pneumoniae a été isolé dans le liquide d’épanchement péricardi-

que et dans le tissu péricardique, ce qui plaide en faveur du rôle

direct du germe au cours des péricardites. En revanche, M.

pneumoniae n’a jamais été isolé dans le myocarde

[57]

.

Manifestations hématologiques

La plus classique est l’anémie hémolytique aiguë liée à la

présence d’agglutinines froides. Il s’agit d’IgM anti-I, distinctes

des anticorps anti-M. pneumoniae. Ces agglutinines froides

traduisent l’auto-immunisation contre les hématies altérées par

l’hémolysine du germe. Pour Murray et al.

[87]

,80%des

patients infectés par M. pneumoniae ont un test de Coombs

positif. L’hémolyse peut être sévère.

Plus rarement ont été rapportées des thrombopénies ou des

neutropénies sévères

[90-92]

et des syndromes d’activation

macrophagique

[93, 94]

.

Manifestations ostéoarticulaires

Les manifestations articulaires sont rares

[95]

. Des cas d’arth-

rites réactionnelles ont été signalés au cours d’infections par M.

pneumoniae

[96]

. Dans un cas, l’évolution s’est faite vers une

spondylarthrite ankylosante juvénile. Le rôle de M. pneumoniae

comme cofacteur au cours de la polyarthrite rhumatoïde a été

suggéré

[97]

. Un cas de RS3PO a été décrit

[98]

.

Manifestations digestives

Les manifestations hépatiques sont classiques en particulier

chez l’enfant et souvent limitées à un décalage des transamina-

ses

[99]

. Deux cas d’hépatite aiguë ont été récemment décrits

chez des adultes, sans atteinte pulmonaire associée

[100]

.

En dehors des hépatites ont été rapportés des cas de pancréa-

tite

[101, 102]

ou de gastroentéropathie exsudative chez un enfant

de 3 ans

[103]

.

Autres manifestations

Les techniques de biologie moléculaires ont montré que M.

pneumoniae pouvait être responsable d’infections chez les

patients immunodéprimés en particulier chez les patients

infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

[104]

.

Des cas d’insuffisance rénale au cours d’une infection à M.

pneumoniae ont été rapportés

[105-107]

. Le mécanisme est une

glomérulonéphrite. Une néphropathie à IgA a également été

décrite

[107]

.

Une rhabdomyolyse peut être observée. Elle peut être associée

à une pneumopathie

[108]

, voire à un syndrome de détresse

respiratoire

[46]

ou plus rarement être isolée

[109]

.

La présence d’anticorps antiphospholipides a été signalée au

cours d’infections dues à M. pneumoniae

[110]

;

Des manifestations ophtalmologiques sont également décri-

tes, il s’agit de conjonctivites, uvéites ou papillites

[111, 112]

.

Enfin, la responsabilité de M. pneumoniae a été évoquée

au cours du syndrome de fatigue chronique ou des

fibromyalgies

[113]

.

■Diagnostic bactériologique

(Tableau 2)

Diagnostic direct

La recherche de M. pneumoniae dans un prélèvement peut se

faire par l’isolement de la bactérie en culture ou, plus rapide-

ment, par la détection d’une partie de son génome. Cependant,

en raison de la difficulté et de la lenteur de la culture la mise

en évidence de ce micro-organisme est encore de nos jours

difficilement accessible aux laboratoires n’utilisant pas couram-

ment les outils moléculaires

[114, 115]

.

Prélèvements

Du fait des propriétés d’adhésion cellulaire de M. pneumoniae,

le prélèvement constitue une étape essentielle dans la démarche

diagnostique. Il doit être riche en cellules.

Types d’échantillons

Lors d’une atteinte pulmonaire, l’aspiration de sécrétions

trachéales, de liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) ou le

brossage endobronchique sont à privilégier. Néanmoins, la

recherche de la bactérie peut se faire à partir de sites plus

facilement accessibles, notamment chez l’enfant, grâce à un

simple écouvillonnage de gorge ou une aspiration nasopharyn-

gée. Ces prélèvements sont susceptibles de contenir parfois des

inhibiteurs des réactions d’amplification génique

[13, 116]

, ils

restent cependant les prélèvements de référence. Chez l’adulte,

lorsque l’expectoration peut être recueillie, les techniques

d’amplification génique donnent des résultats acceptables (PCR

multiplex), voire supérieurs à ceux obtenus à partir d’écou-

villonnages de gorge ou d’aspirations nasopharyngées (PCR

monoplex)

[23, 117, 118]

.

Le diagnostic moléculaire peut être établi à partir du liquide

céphalorachidien ou de tout liquide de ponction (synovial,

pleural ou péricardique).

8-039-V-15

¶

Infections à Mycoplasma pneumoniae

4Maladies infectieuses

Le prélèvement de lésions cutanées est envisageable, en

particulier lorsque l’exanthème est de type vésiculaire ou

bulleux bien que la bactérie n’y soit que très rarement

présente

[119]

.

Transport et conservation

Les mycoplasmes sont extrêmement sensibles aux conditions

environnementales, en particulier à la chaleur et la dessiccation.

Tout prélèvement fait à l’écouvillon doit être placé directement

dans le milieu de culture ou dans un milieu de transport type

2SP (saccharose/phosphate de potassium) sans antibiotique et

additionné de5%desérum de veau fœtal. Les produits liquides

ne nécessitent pas de milieu de transport s’ils sont traités dans

l’heure qui suit leur recueil. Il est préférable d’analyser les

produits pathologiques le plus rapidement possible, néanmoins,

ils peuvent être conservés en milieu de transport pendant

48 heuresà4°Cet,passé ce délai, doivent être congelés à –

70 °C. Les échantillons, qui sont exclusivement soumis à des

techniques non culturales, ne requièrent pas de milieu de

transport spécifique et peuvent être conservés selon les mêmes

conditions de température. Toutefois, la congélation doit être

immédiate si l’on opte pour une technique de détection de

l’acide ribonucléique (ARN)

[120]

.

Culture

La petite taille (1 à 2 mm sur 0,1 à 0,2 mm) de M. pneumo-

niae, l’absence de paroi (empêchant la coloration de Gram) et

le polymorphisme important qui en résulte sont autant d’élé-

ments qui rendent l’examen microscopique direct irréalisable.

La mise en évidence de la bactérie au moyen de la culture est

compliquée par des exigences nutritionnelles complexes. Cette

culture est fastidieuse, longue et d’un rendement relativement

faible. Sa spécificité est de 100 % à condition qu’elle soit

complétée par l’identification de l’espèce isolée. En l’absence de

standardisation des différentes étapes, sa sensibilité varie et ne

dépasse pas 68 %, que l’on compare cette méthode à la

PCR

[121]

ou à la sérologie

[122]

. Pour toutes ces raisons, la

culture est peu utilisée en routine. Les techniques de biologie

moléculaire sont plus sensibles et plus rapides.

Milieux de culture

Malgré leur mode de vie parasitaire, les mycoplasmes sont

capables de croître en milieu acellulaire. Les milieux de culture

liquides sont composés d’un bouillon de base enrichi en sérum

de poulain ou de veau fœtal (20 %) et extrait de levure qui

apportent, respectivement, le cholestérol et les facteurs de

croissance nécessaires et dont la qualité doit être contrôlée. Un

Tableau 2.

Diagnostic des infections à M. pneumoniae.

Diagnostic direct Diagnostic indirect

Prélèvements Types de prélèvements : 2 sérums prélevés à 2-3 semaines d’intervalle

– écouvillonnage pharyngé

– aspiration nasopharyngée

– expectoration

– LBA

– brossage endobronchique

– aspiration trachéale

– LCR, liquide synovial, pleural ou péricardique

Précautions :

– richesse cellulaire indispensable

– milieu de transport (type 2SP

a

) pour écouvillons et prélèvements

destinés à la culture

– conservation à 4 °C, 48 h et au-delà à –70 °C

Techniques Culture :

– milieu de Hayflick modifié

– milieu SP4

– incubation :

3-4 semaines

Amplification génique :

– cibles les plus courantes :

ARNr 16S, adhésine P1

– méthodologies : PCR monoplex

et multiplex, NASBA, PCR

et NASBA temps réel

Anticorps totaux :

– RFC

– agglutination

IgM/IgG spécifiques :

– IFI

– EIA

b

Interprétation Diagnostic de certitude si résultat positif

Limites :

– éventuelle persistance de la bactérie ou portage asymptomatique

pharyngé (particulièrement en période épidémique)

– absence fréquente de la bactérie dans les localisations

extrapulmonaires (processus immunologique)

Diagnostic de certitude si :

– séroconversion

–×4dutaux d’anticorps (RFC)

– IgM positives (IFI, EIA

b

)

Taux isolé présomptif en RFC : ≥64

Limites : IgM inconstantes lors des réinfections

En pratique Culture : rarement effectuée car fastidieuse et lente

Amplification génique :

– de plus en plus utilisée (rapide, sensible, spécifique)

– trousses récemment commercialisées

– à coupler à la sérologie

RFC :

– fiable, mais fastidieuse

– défaut de sensibilité et spécificité

Agglutination :

– simple et rapide

– performances parfois discutables

IFI : lecture délicate

EIA :

– les plus utilisés (praticables et automatisables)

– performances inégales des trousses commercialisées

LBA : lavage bronchoalvéolaire ; PCR : polymerase chain reaction ; NASBA : nucleic acid sequence based amplification ; RFC : réaction de fixation du complément ; IFD :

immunofluorescence indirecte ; IgM : immunoglobulines M ; ARN : acide ribonucléique ; IFI : immunofluorescence indirecte.

a

Saccharose phosphate de potassium sans antibiotique.

b

Tests immunoenzymatiques.

Infections à Mycoplasma pneumoniae

¶

8-039-V-15

5Maladies infectieuses

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%