Cours d’Automatique de la licence professionnelle

“Technologies avanc´

ees appliqu´

ees aux v´

ehicules”

Olivier Bachelier

E-mail : Olivier[email protected]

Tel : 05-49-45-36-79 ; Fax : 05-49-45-40-34

Sensibilisation `

a des concepts de l’Automatique

R´

esum´

e

Ce cours, initialement dispens´

e au sein du D´

epartement de G´

enie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Poi-

tiers, s’adresse `

a l’origine aux ´

etudiants de la licence professionnelle Technologies avanc´

ees appliqu´

ees aux v´

ehicules.

Ces derniers ne se destinant pas `

a une ´

etude approfondie des concepts de l’Automatique, le pr´

esent document aborde

rapidement les bases de la repr´

esentation fr´

equentielle, l’analyse et la commande des syst`

emes lin´

eaires. L’´

el`

eve int´

eress´

e

par plus ample information est invit´

e`

a consulter quelques ouvrages [2,4,6,10,11,3,13,12,1,5,7]. Certaines parties

de ce document sont inspir´

ees de [8,9], voire franchement emprunt´

ees. Ce cours correspond `

a un volume horaire d’en-

viron huit heures, c’est pourquoi certains points classiques ne sont pas abord´

es. Les notions fondamentales sont ´

etudi´

ees

bri`

evement et quelques approfondissements, justifications ou calculs sont renvoy´

es en annexe `

a l’adresse de l’´

etudiant

motiv´

e par la discipline.

Connaissances pr´

ealables souhait´

ees : int´

egrales, ´

equations diff´

erentielles, calcul complexe.

1

SENSIBILISATION `

A DES CONCEPTS DE L’AUTOMATIQUE

Table des mati`

eres

1 Introduction `

a l’Automatique 4

1.1 D´

efinition ................................................... 4

1.2 Notion de syst`

eme .............................................. 4

1.3 Notion de boucle ............................................... 5

1.4 Quelques exemples concernant la boucle ................................... 6

1.4.1 Douches collectives .......................................... 6

1.4.2 Douche personnelle .......................................... 6

1.4.3 Mitigeur thermostatique ....................................... 7

1.4.4 R´

etroviseur `

a r´

eglage de position ´

electronique ............................ 7

1.5 Cadre de travail ................................................ 8

1.6 N´

ec´

essit´

e d’une r´

egulation ´

etudi´

ee ...................................... 9

1.7 M´

ethodologie ................................................. 10

2 Mod´

elisation... de l’´

equation diff´

erentielle `

a la fonction de transfert 10

2.1 Pr´

esentation du syst`

eme ............................................ 10

2.2 Obtention de l’´

equation diff´

erentielle ..................................... 11

2.3 Transform´

ee de Laplace ............................................ 12

2.4 Fonction de transfert ............................................. 13

2.5 Notion de causalit´

e.............................................. 16

2.6 Association de fonctions de transfert ..................................... 16

2.7 Fonctions de transfert en boucle ferm´

ee ................................... 16

3 R´

eponses des syst`

emes lin´

eaires 17

3.1 D´

efinition de la r´

eponse d’un syst`

eme .................................... 17

3.2 R´

eponse impulsionnelle ............................................ 18

3.3 R´

eponse indicielle ............................................... 18

3.3.1 R´

eponse indicielle d’un syst`

eme canonique de premier ordre .................... 18

3.3.2 R´

eponse indicielle d’un syst`

eme canonique de deuxi`

eme ordre ................... 20

3.3.3 Remarque sur les pˆ

oles des syst`

emes ................................. 21

3.3.4 Remarque sur les z´

eros ........................................ 22

3.3.5 Remarque sur les mod`

eles d’ordre ´

elev´

e............................... 22

3.4 Les r´

eponses fr´

equentielles ou harmoniques ................................. 22

3.4.1 D´

efinition ............................................... 22

3.4.2 Lien avec la fonction de transfert ................................... 22

3.4.3 Diagramme de Bode ......................................... 23

3.4.4 Lieu de Black ou de Nichols ..................................... 25

3.4.5 Lieu de Nyquist ............................................ 26

4 Stabilit´

e des syst`

emes lin´

eaires continus 26

4.1 D´

efinition g´

en´

erale et intuitive de la stabilit´

e d’un ´

etat d’´

equilibre ou d’un syst`

eme ............ 27

4.2 Influence sur le comportement entr´

ee/sortie ................................. 27

4.3 Crit`

ere des racines ............................................... 28

4.4 Crit`

ere du revers pour la stabilit´

e d’un syst`

eme boucl´

e............................ 28

2

5 R´

eglage des syst`

emes boucl´

es 29

5.1 Principe de la commande par retour unitaire ................................. 29

5.2 R´

egulation proportionnelle .......................................... 30

5.2.1 Influence de Asur la stabilit´

e.................................... 30

5.2.2 Influence de Asur la rapidit´

e..................................... 30

5.2.3 Influence de Asur la pr´

ecision .................................... 31

5.2.4 Influence de Aet des int´

egrateurs sur une erreur due `

a une perturbation .............. 32

5.3 R´

egulateur PID ................................................ 32

6 Conclusion 34

Annexes 35

A Point de fonctionnement et caract´

eristique statique 35

B Principe de superposition 37

C A propos de la transform´

ee de Laplace 37

C.1 Quelques transform´

ees ............................................ 37

C.2 Remarques sur la transform´

ee de Laplace inverse .............................. 40

D D´

emonstration de la formule de Black 40

E Expression du gain statique 40

F Influence des pˆ

oles sur la r´

eponse d’un syst`

eme 41

F.1 Pˆ

oles distincts ................................................. 41

F.2 Pˆ

oles multiples ................................................ 43

G Fonction de transfert et r´

eponse harmonique 43

H A propos du diagramme de Bode 45

H.1 Quelques r`

egles simples de construction ................................... 45

H.2 Construction du diagramme de Bode associ´

e au mod`

ele complet du moteur ................ 49

I Perturbation en 1/pqet position des int´

egrateurs 49

J Calcul d’un r´

egulateur par compensation de pˆ

ole 50

J.1 R´

egulateur PI ................................................. 50

J.2 R´

egulateur PD ................................................. 52

J.3 R´

egulateur PID ................................................ 52

K M´

ethodes de Ziegler-Nichols 52

K.1 M´

ethode de la r´

eponse indicielle ....................................... 53

K.2 M´

ethode de la juste oscillation ........................................ 53

K.3 Commentaires sur les deux m´

ethodes ..................................... 54

L Filtrage de l’effet d´

eriv´

e55

R´

ef´

erences bibliographiques 56

Index 56

3

SENSIBILISATION `

A DES CONCEPTS DE L’AUTOMATIQUE

1 Introduction `

a l’Automatique

Cette partie resitue un peu le cadre de ce cours, propose les d´

efinitions pr´

eliminaires `

a l’´

etude et met en ´

evidence les points

qui seront abord´

es par la suite.

1.1 D´

efinition

La d´

efinition de l’Automatique que propose le “Petit Robert” est assez explicite sur ce que peut ˆ

etre l’Automatique mˆ

eme

si sa simple lecture ne suffit pas pour analyser les grandes tendances de cette vaste discipline. La voici :

Automatique : ensemble des disciplines scientifiques1et des techniques utilis´

ees pour la conception et l’emploi des

dispositifs2qui fonctionnent sans l’intervention d’un op´

erateur humain3.

On peut revenir sur les trois expressions soulign´

ees de cette d´

efinition.

1. disciplines scientifiques : ceci sugg`

ere que l’Automatique requiert quelques activit´

es th´

eoriques afin de r´

ealiser :

– une mod´

elisation math´

ematique d’un dispositif.

– une analyse de ses propri´

et´

es sur la base du mod`

ele .

– la conception d’une loi de commande toujours sur la base du mod`

ele.

2. conception et emploi de dispositifs : ceci rel`

eve en fait de la mise en oeuvre pouvant faire intervenir des disciplines

telles que l’´

electronique, l’informatique...

3. sans l’intervention d’un op´

erateur humain : cette derni`

ere expression fait apparaˆ

ıtre la notion de syst`

emes automa-

tis´

es qui permettent :

– d’am´

eliorer les performances d’un dispositif, son confort (exemples : climatisation, direction assist´

ee).

– d’am´

eliorer la s´

ecurit´

e (exemples : pilote automatique, freinage ABS).

Ne sont g´

en´

eralement abord´

es dans un cours d’Automatique que les aspects 1 et 3. Le point 2 est g´

en´

eralement sp´

ecifique

au dispositif ´

etudi´

e et ne n´

ecessite souvent pas l’expertise r´

eelle d’un automaticien.

1.2 Notion de syst`

eme

En Automatique, la notion de syst`

eme est incontournable. La d´

efinition qu’en donne l’automaticien se rapproche de celle

classique emprunt´

ee `

a la physique. G´

en´

eralement, le syst`

eme est un dispositif qui fonctionne en interaction avec son

environnement g´

en´

erant un ensemble de ph´

enom`

enes. Certaines grandeurs physiques de l’environnement agissent sur le

syst`

eme. Elles sont appel´

ees entr´

ees. D’autres ´

emanent du syst`

eme et agissent sur l’ext´

erieur. Elles sont appel´

ees sorties.

Les signaux associ´

es aux entr´

ees sont g´

en´

eralement not´

es par la lettre uet les signaux associ´

es aux sorties par la lettre y.

Les entr´

ees d’un syst`

eme peuvent a priori ˆ

etre modifi´

ees. Il peut ´

egalement exister des entr´

ees qui ´

echappent au contrˆ

ole

et qui ne peuvent ˆ

etre modifi´

ees. Elles sont appel´

ees perturbations et sont not´

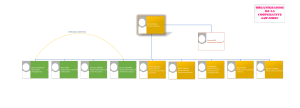

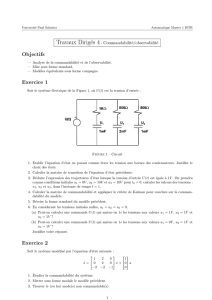

ees d. La figure 1symbolise ce formalisme.

Fig. 1 Syst`

eme comprenant mentr´

ees, psorties et rpertubations

4

Dans la pratique, un syst`

eme peut correspondre `

a un dispositif m´

ecanique, ´

electronique, chimique... et il est facile de

le diff´

erencier de l’ext´

erieur de mˆ

eme que de choisir quelles sont les entr´

ees (exemples : une force ou un couple en

m´

ecanique, une tension ou un courant en ´

electronique, la concentration d’un produit initial en chimie) ou les sorties (une

vitesse ou un couple en m´

ecanique, une tension ou un courant en ´

electronique, une concentration d’un produit final en

chimie). Comme exemples de perturbations, on peut citer une force li´

ee aux frottements avec l’air, des tensions parasites,

des concentrations de produits n´

eglig´

es ou d’impuret´

es...

Il existe des syst`

emes qui ne sont pas physiques tels que des syst`

emes ´

economiques et financiers et pour lesquels ce

formalisme peut paraˆ

ıtre moins ´

evident. De tels syst`

emes, mˆ

eme s’ils peuvent exister dans l’industrie automobile, ne se

rencontrent pas sur un v´

ehicule.

1.3 Notion de boucle

Une notion fondamentale en Automatique est la notion de boucle que les ´

electroniciens (qui sont les premiers `

a avoir

formalis´

e cette notion) appellent contre-r´

eaction. Le principe en est d’acqu´

erir une information pr´

esente sur les sorties et

de l’utiliser judicieusement pour modifier les entr´

ees. Le but de cette r´

etro-action est d’obtenir un comportement souhait´

e

du syst`

eme, c’est-`

a-dire, des signaux de sortie satisfaisants. L’utilisation de la boucle r´

esulte du fait que les automaticiens

ont constat´

e que la modification convenable des sorties par une action sur les entr´

ees, sans tenir compte des sorties, ´

etait

insuffisante.

Pour mieux se rendre compte de l’int´

erˆ

et de la boucle, on peut prendre l’exemple d’une automobile (voir figure 2) qui

lors d’un trajet, fait apparaˆ

ıtre des bouclages manuels (c’est le conducteur qui assure ces r´

etro-actions lui-mˆ

eme) ou

automatiques (il est assist´

e par des dispositifs de s´

ecurit´

e ou de confort).

Système à

Actionneurs

commander

Commande

Mesures

Perturbations (vent, profil de la route)

(voiture)

Sorties (trajectoire,

niveau de la caisse,

vitesse)

(capteurs, yeux)

(Calculateur,

cerveau)

Spécifications sur le comportement

(tenue de route, oscillations de la caisse, vitesse désirée,

confort, sécurité...)

(suspension,

mains, pieds)

Entrées (action sur

le volant, les pédales)

Fig. 2 Boucles possibles correspondant au fonctionnement d’une voiture

Lorsqu’un automobiliste est au volant, la voiture, en interaction avec son environnement (dont le conducteur), peut

constituer un syst`

eme avec de nombreuses boucles. Ainsi, lorsqu’un d´

efaut de la route ou un coup de vent entraˆ

ıne

un d´

eplacement ponctuel lat´

eral du v´

ehicule (le syst`

eme r´

eagit `

a une perturbation), alors l’oeil de l’automobiliste (entre

autres) lui permet de prendre conscience du d´

eplacemenet lat´

eral et il pourra agir en cons´

equence sur le volant pour r´

etablir

la trajectoire. Il s’agit l`

a d’une boucle manuelle. De mˆ

eme, si un trou g´

en`

ere une oscillation violente sur l’altitude de la

caisse, une suspension active peut r´

eduire cet inconfort en agissant sur l’amortisseur. Ceci est une boucle automatique.

Cette derni`

ere suit la plupart du temps un mod`

ele math´

ematique plus ou moins compliqu´

e qui est appel´

e loi de commande.

L’on dit aussi que le syst`

eme fonctionne en boucle ferm´

ee.

A la vue de cet exemple, on peut comprendre l’importance de la boucle. Elle peut permettre d’assurer deux activit´

es

essentielles en Automatique :

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

1

/

60

100%