Evaluer l'argumentation

De EduTech Wiki

Cet article est en construction: un auteur est en train de le modifier.

En principe, le ou les auteurs en question devraient bientôt présenter une meilleure version.

Resumé - Abstract

Des environnements médiatisés d'apprentissages permettent aux étudiants de développer des dialogues

argumentatifs. Des outils d'analyse permettant d'évaluer la qualité de l'argumentation développée par

les participants ont été créé, illustrant divers points de vue : structure de l'argumentation, nature et

fonction des contributions, nature des raisonnements utilisés, "pattern" d'interactions. L'analyse de la

qualité de l'argumentation est un enjeux pédagogique important en Sciences.

mots clé :

Sommaire

1 Introduction

1.1 Argumenter: par oral ou par écrit ?

1.2 Artefacts technologiques soutenant la production collective d'une argumentation

1.3 Peut-on apprendre en argumentant ? Peut-on apprendre à argumenter ?

2 Définition et enjeux

2.1 L'argumentation dans l'apprentissage des sciences

2.2 Point de vue psycholinguistique

2.3 Les théories de l'argumentation - le modèle de Toulmin

3 Recherches récentes

3.1 Application du modèle de Toulmin par Erduran, Simon et Osborne

3.2 Schwartz, Neumann, Gil et Ilya (2003)

3.3 Clark et Sampson (2007)

3.4 Kuhn et Udell (2003)

Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation

1 sur 11 08/03/2017 10:40

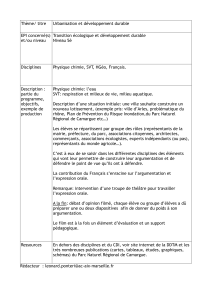

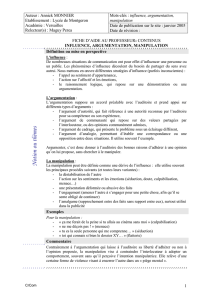

Principle Maker est un des outils d'étayage proposé dans

l'environnement WISE. Son principe est de proposer des phrases sous

forme de menus déroulants avec lesquelles l'élève construit des

affirmations structurées par des faits

3.5 De Vries, Lund et Baker (2002)

3.6 Jimenez, Alexandre & al. (2000)

3.7 Zohar et Nemet (2002)

3.8 Lawson (2002)

3.9 Duschl (2007)

3.10 Leitao (2000)

4 Implication pour l'enseignement et l'apprentissage

5 Conclusion

6 Références

7 Weblio-Biblio

7.1 L'argumentation à l'école

7.2 Argumentation et artefact technologique

1 Introduction

1.1 Argumenter: par oral ou par écrit ?

L'argumentation est la manière de présenter et de disposer les arguments ; le terme désigne aussi l'ensemble

des arguments qui résulte de cette présentation [1]. L'argumentation est fondamentalement un dialogue,

puisqu'il s'agit de faire accepter à une autre personne ou une communauté ses idées. Très tôt dans la scolarité,

les enfants se montrent capable d'argumenter et de défendre oralement leur point de vue. La présence de

l"autre", en face, allège fortement le travail de production d'argument et de contre-argument. La capacité de

développer une argumentation écrite, qui s'effectue dans le cadre de l'apprentissage de la langue première, est

beaucoup plus longue à s'installer. [2]. Plusieurs études menées à l'école secondaire relèvent la difficulté que

rencontrent les élèves dans la rédaction de textes argumentatifs. On observe :

pas ou peu de contre-arguments (les contre-arguments apparaissent vers 13-14 ans)

une développement limités de leur propres arguments

une dépersonnalisation des arguments (j'aime, ...) qui n'intervient que progressivement.

La transition de l'argumentation orale et collective vers l'argumentation écrite individuelle (parfois assimilée à

tort avec une démonstration) n'a rien de naturelle et demande une grande attention de la part des enseignants.

1.2 Artefacts technologiques soutenant la production collective d'une argumentation

Il existe une large palette d'outils

synchrone et asynchrone

(http://edutechwiki.unige.ch

/en/Computer-supported_argumentation)

pour soutenir des étudiants engagés dans

un dialogue argumentatif. Ces outils

cognitifs ont comme point commun

d'enrichir et d'organiser ce que C. Golder

nomme l'espace de production du

discours argumentatif et d'apporter des

avantages spécifiques que Clark et

Sampson (2007)[3] présentent ainsi:

Les outils de communication

asynchrone du type forum, qui

permettent une participation plus

Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation

2 sur 11 08/03/2017 10:40

équitable, et offre plus de temps pour poser les idées et élaborer les arguments

Les outils de communication synchrones, qui permettent un engagement collaboratif plus intense, offre

une meilleure aide à une construction conjointe, mais à le désavantage d'engendrer plus de pression sur

les participants

Les wikis et les outils de production collaborative de cartes conceptuelles, qui facilitent la comparaison

et l'élaboration fine des arguments et leur juxtaposition.

Les environnements d'informations enrichi (par ex BSD), très utiles lorsque le contenu du domaine est

moins bien maitrisé.

Les scripts et outils d"awarness", qui proposent des feedback rapides aux participants.

1.3 Peut-on apprendre en argumentant ? Peut-on apprendre à argumenter ?

L'évaluation d'une production argumentative collective nécessite de distinguer la qualité de l'argumentation

(en terme de structure et de processus) et la qualité des arguments par rapport à l'espace référentiel (le

contenu est-il pertinent ? recevable ?). Le présent article expose quelques modèles d'évaluation récents

appliqués à des argumentations produites collectivement et sur des questions d'ordres scientifiques. Ces

modèles diffèrent selon leur points de vue et l'importance qu'ils donnent tantôt à la structure, au processus ou

la rigueur dans le respect du contenu scientifique. En situation d'apprentissage, le processus en jeu est plus

intéressant que le produit. Sampson et Clark[4] relèvent les questions auxquelles les chercheurs tente de

répondre en développant leurs modèles d'évaluation:

Des personnes non scientifiques sont-elles en mesure de produire une argumentation justifiant ou

réfutant une interprétation d'un phénomène naturel ?

En quoi le processus et le produit développé par ces personnes diffèrent-ils de l'idéal scientifique ?

Les étudiants sont-ils en mesure d'assimiler par un enseignement la pratique de l'argumentation propre

à la communauté scientifique ?

Un auteur comme Baker considère la pratique du dialogue comme un processus d'apprentissage. Il développe

des interfaces spécifiques pour structurer l'activité d'argumentation (C Chene, Damocles, DREW). Cette

structuration de l'interface vise à favoriser l’émergence d’interactions épistémiques sur des notions

scientifiques. Les interactions sont considérées comme les traces de la construction même des connaissances

(Baker 2002, 2004).

Baker observe cependant que la stabilité dans l'argumentation n'est pas atteignable si les savoirs sont en

construction. Ainsi, il affirme : "Il peut paraître trop ambitieux d’exiger de l’argumentation qu’elle suffise à

elle seule à susciter la co-construction de concepts scientifiques; elle est davantage un moyen de

développer l’esprit critique, pour en définitive améliorer la compréhension du problème posé[5]". On peut

l'associer à ce que les didacticien francophone nomme la dévolution du problème.

2 Définition et enjeux

2.1 L'argumentation dans l'apprentissage des sciences

La pratique de l'argumentation dans l'enseignement des sciences revêt une importance particulière :

Elle remplit une fonction épistémique lié à au mode de production du savoir scientifique; la

communauté scientifique est familière des controverses où l'on invoque des raisons pour ou contre une

thèse, on présente les arguments favorables (justification) ou qui nous font rejeter la thèse (réfutation).

Elle est au service de la construction et la structuration des connaissances; selon Leitão[6] elle

augmente la compréhension profonde des concepts. Pour Baker, elle améliore la capacité à produire

des raisonnements. La capacité de produire une argumentation convaincante reliant faits et théories

pour défendre ou réfuter un point de vue est un élément essentiel. Dans un scénario pédagogique

comme une enquête scientifique, l'argumentation met en jeu des processus que M.C. Linn [7] décrit

Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation

3 sur 11 08/03/2017 10:40

ainsi :

l'identification des idées et des preuves à propos d'un phénomène;1. la construction un point de vue et son étayage avec des faits et des preuves;2. l'évaluation de la pertinence d'un point de vue selon divers critères;3. la révision d'un point de vue, suite à l'introduction de nouveaux faits.4.

La pertinence des faits et des preuves est déterminée ici en référence aux savoirs scientifiques partagés. La

nature des situations proposées influent fortement sur le processus de production et l'engagement des

protagonistes. Il nous parait intéressant de distinguer deux catégories proposées par C. Plantin [8] :

l' argumentation en situation de problème, qui est tournée vers le consensus pour élaborer une solution

acceptable, où tous les participants à l'interaction ont intérêt à dégager la solution ou la décision

optimale; La réponse-conclusion préexistant à l'échange, qui a simplement pour fonction de le publier.

On rattachera par exemple les situations d'interprétation d'une expérience ou d'un phénomène

naturelle.

l' argumentation en situations de conflit, sur des intérêts antagonistes, dans lequel les contradictions

peuvent être radicales et les questions n'ont pas de solutions acceptables par tous les protagonistes. On

y rattachera le débat argumentatif autour d'une controverse scientifique ou une polémique socio-

scientifique.

Moins fréquente, il y a des situations de production argumentative individuelle, souvent lié à une situation de

contrôle de la maitrise d'un champ de connaissance particulier et où le dialogue est intériorisé. Cependant, il

ne faut pas négliger le fait que des études comparatives internationales comme TIMSS (Third International

Mathematics and Science Study) ou PISA développe un modèle qui, sans jamais évoquer le terme

d'argumentation, évalue la culture scientifique ("science litteracy") qu'elle définie de manière très

proche.(PISA 2006)[9] : "Les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces

connaissances pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter une réponse, pour acquérir

de nouvelles connaissances, pour expliquer des phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions

fondées sur des faits à propos de questions à caractère scientifique"

2.2 Point de vue psycholinguistique

C. Golder [10] identifie plusieurs composantes fondamentales dans la production d'un discours argumentatif :

la justification dont la maitrise ne peut être évaluée qu'à travers le contenu des énoncés. Cela renvoie

en particulier à la recevabilité des arguments. Produire une argumentation valable implique un effort

d’explication de la source (adaptation à l'interlocuteur visé) et - particulièrement en science - un

respect de la normalité scientifique (pour l'enseignant ou en terme de respect du document source).

la négociation , qu'elle défini comme la nécessité de prendre ses distances vis-à-vis de son propre

discours pour pouvoir articuler arguments et contre-arguments. Cela implique d'avoir une certaine

connaissance du domaine débattu. Un manque de connaissances dans le domaine spécifique du

problème abordé influence négativement cette capacité de négociation. Des stratégies pédagogiques

existe pour pallier à cela. Elles consistent à enrichir et structurer les connaissances du domaine, par

exemple par un débat en classe, et l'élaboration et la structuration d'une liste d'arguments. Ce qui se fait

parfois aisément à l'oral devient difficile à l'écriture, où il est nécessaire de se représenter la position du

destinataire pour mettre en valeur ses propres arguments.

Le processus de planification de l'écriture. Il existe un espace rhétorique au sein duquel plusieurs

problèmes se combinent : a) quoi dire ? b) comment le dire ? face à cela, il existe diverses stratégies

d'écriture plus ou moins "coûteuse". Scardamalia et Bereiter en définissent deux pôles, qu'ils nomment

la stratégie du knowledge telling qui amène le scripteur novice à produire une liste d'arguments et la

stratégie du knowledge transforming propre au scripteur expert qui parvient à articuler, confronter et

hiérarchiser les arguments et contre-arguments.

2.3 Les théories de l'argumentation - le modèle de Toulmin

Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation

4 sur 11 08/03/2017 10:40

Le modèle de Toulmin, illustré par un exemple d'argumentation à

propos du danger que représente la consommation de cigarettes

Toulmin

[11]

a proposé un modèle de l'argumentation qui prend ses distances avec la logique mathématique

manipulant des idéaux et replace l'argumentation dans le contexte d'un usage naturelle de la langue. Ce

modèle sert de fondement à la grande majorité des cadres d'évaluation destiné à juger de la qualité d'une

argumentation dans l'enseignement.

Toulmin propose de rattacher tout

élément d'une argumentation (orale ou

écrite) à une parmi 6 composantes

possible. Trois d'entre-elles forment

l'ossature minimale [12] :

les données (data ou ground) qui

constitue en quelque sorte les

"preuves" qui fondent la

conclusion

les garanties (warrants) qui

explicite le lien entre les données

et la conclusion. C’est le lieu de la

justification. Elles sont parfois implicites.

la conclusion (claims) , affirmation de ce que l'on estime vrai

Trois autres composantes ne sont pas toujours présentes. Elles consolident et étayent l'argumentation. Ce

sont :

les modalités (qualifiers) qui précisent les conditions particulières à respecter pour que la conclusion

soit vrai;

les restrictions (rebuttals) qui signale les exceptions éventuelles;

les fondements (backings) constitue la « structure profonde » du raisonnement. Ce sont des références

à des textes et des savoirs reconnus.

Toulmin précise que le contexte détermine quelles composantes est structurellement nécessaire à un moment

donné. Il précise que son modèle ne dit rien sur la qualité de chaque composante, qui dépend du domaine. Le

recours à ce modèle ne permet donc pas de juger de la qualité de l'argumentation sous l'angle du contenu. Sa

force dans sa capacité de définir des invariants dans l'argumentation quel que soit le domaine de

connaissance impliqué. Le modèle de Toulmin va servir de modèle prescriptif dans de nombreux

environnements asynchrone, sous une forme parfois simplifiée, afin d'aider les apprenants à structurer et

enrichir leur argumentation. C. Plantin (2005) considère que la proposition de Toulmin est plus approprié à un

monologue qu'à un véritable dialogue argumentatif, bien que la présence des modalités et des restrictions

apporte des éléments propre au dialogue.

Appliqués à l'évaluation, plusieurs auteurs relèvent la difficulté de distinguer si un énoncé est une donnée,

une conclusion ou une garantie, ce qui se traduit par un manque d'accord inter-juge. Walton (1989)[13]

souligne qu'analyser le discours argumentatif en langage naturel au sujet d'une controverse implique pour le

chercheur de faire face à certains problèmes :

il doit être capable de faire face à l'imprécision et ambiguïté de la langue. Le chercheur doit être prêt à

percer la ligne principale d'un argument soutenu durant des échanges prolongés entre deux ou plusieurs

personnes. Walton souligne qu'un argument doit être considéré comme une construction au sein d'un

dialogue interactif de deux (ou parfois plus) de personnes raisonnant ensemble;

il propose de distinguer au sein des dialogues un côté "claire", constitué par l'ensemble des propositions

connues, vues, partagée par tous les participants et un côté "sombre" constitué par l'ensemble de

propositions non connu, non visibles, de certains ou de tous les participants, qui représente les

engagements implicites.

Evaluer l'argumentation — EduTech Wiki

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Evaluer_l'argumentation

5 sur 11 08/03/2017 10:40

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%