Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle

Telechargé par

leanounette

erch

on, appro

ques, orthop

données

ve, analyse

mandation p

clinique, effi

ntion, thérap

épistémologi

sés, éthique,

récision

des

recherche, clinique, évalua-

tion, approches thérapeuti-

ques, orthophonie, modè-

les, données probantes,

preuve, analyse critique,

recommandation pour la

pratique clinique, efficacité

de l’intervention, thérapeu-

te, attitude, épistémologie,

savoirs spécialisés, éthique,

responsabilité, précision et

incertitude, méthodes et

Fédération Nationale des Orthophonistes

52eAnnée

mars 2014

Trimestriel

N° 257

Fondatrice : Suzanne BOREL-MAISONNY

ISSN 0034-222X

Rééducation Orthophonique Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle N° 257 - 2014

Rééducation

Orthophonique

Rencontres

Données actuelles

Examens et interventions

Perspectives

Recherche

en orthophonie-logopédie

et identité professionnelle

Couv 257_Mise en page 1 26/03/14 15:00 Page1

©ORTHO EDITION 2014

Revue éditée par la Fédération

Nationale des Orthophonistes

Rédaction - Administration :

76, rue Jean Jaurès, 62330

ISBERGUES

—

Tél. : 03 21 61 94 96

—

—

Fax : 03 21 61 94 95

—

Membres fondateurs du comité de lecture :

Pr ALLIERES • A. APPAIX • S. BOREL-MAISONNY

G. DECROIX • R. DIATKINE • H. DUCHÊNE

M. DUGAS • J. FAVEZ-BOUTONNIER • J. GERAUD

R. GRIMAUD • L. HUSSON • Cl. KOHLER • Cl. LAUNAY

F. LHERMITTE • L. MICHAUX • P. PETIT

G. PORTMANN • M. PORTMANN • B. VALLANCIEN.

Réalisation TORI

01 43 46 92 92

Impression : CIA Bourgogne

Comité scientifique

Aline d’ALBOY

Dr Guy CORNUT

Ghislaine COUTURE

Dominique CRUNELLE

Pierre FERRAND

Lya GACHES

Olivier HERAL

Jany LAMBERT

Frédéric MARTIN

Alain MENISSIER

Pr Marie-Christine MOUREN-SIMEONI

Bernard ROUBEAU

Anne-Marie SIMON

Monique TOUZIN

Rédacteur en chef

Jacques ROUSTIT

Secrétariat de rédaction

Marie-Dominique LASSERRE

Abonnements

Sylvie TRIPENNE

Revue créée par l’A.R.P.L.O.E.V.

Paris

Directeur de la publication : la Présidente de la F.N.O. :

Anne Dehêtre

Abonnement normal : 104 euros

Abonnement réduit : 81 euros

réservé aux adhérents F.N.O.,

ou d’une association européenne

membre du CPLOL

Abonnement étudiant : 54 euros

(joindre copie de la carte)

Abonnement étudiant étranger : 5

8

euros

(joindre copie de la carte d’étudiant)

Abonnement étranger : 114 euros

Vente au numéro disponible

sur le site www.orthoedition.com

Commission paritaire : 1110 G 82026

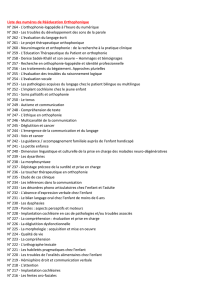

DERNIERS NUMÉROS PARUS

N° 254:LE TONUS - Editorial : Anne Menin-Sicard — Rencontre : Entretien avec Raymond D. Kent, (Raymond

D. KENT) —Données Actuelles : Bilan instrumental de la dysphonie, (Alain GHIO) - Le Phonétogramme :

le champ de liberté vocal, (Bernard ROUBEAU) - Implémentation dans VOCALAB d’indicateurs objectifs de

la qualité de la voix dans le cadre de l’évaluation de la voix, (Etienne SICARD, Anne MENIN-SICARD) -

Bilan orthophonique et bilan phoniatrique : redondance ou complémentarité, (Philippe BÉTRANCOURT) —

Examen et interventions : L’évaluation de la voix : la spécificité du Québec, (Martin FOREST, Julie

FORTIER-BLANC, Annie BERTRAND) - La charge vocale, (Dominique MORSOMME, Angélique

REMACLE) - La voix en images : comment l’évaluation objectivée par logiciel permet d’optimiser la prise

en charge vocale, (Stéphanie PERRIÈRE) - Approche métacognitive dans le cadre de l’évaluation et la rééva-

luation de la voix, (Anne MENIN-SICARD) - Echelles d’auto évaluation des troubles vocaux et qualité de

vie, (Michèle PUECH) - L’évaluation perceptive des dysphonies, (Joana REVIS) - Evaluation clinique de la

voix en orthophonie : E.C.V.O, (Arlette OSTA) - Le bilan vocal de l’orthophoniste : écouter et entendre afin

de mieux s’adapter, (Carine KLEIN-DALLANT) - Voix et techniques manuelles en orthophonie, (Jean-Blaise

ROCH, Alain PIRON, Florence BALDY-MOULINIER) - L’évaluation vocale des patients dysarthriques,

(Véronique ROLLAND-MONNOURY) - Le bilan vocal dans le cadre de la cancérologie ORL, (Jean-Claude

FARENC) - Voix chantée et langues parlées : un bilan de la phonation spécifique ? (Claire PILLOT-

LOISEAU) — Perspectives : L'utilisation du portrait de phase dans l'évaluation vocale : un outil objectif

d'analyse qualitative, (Sébastien CHRISTIAN) - Prévention des troubles de la voix chez les professionnels

« de la voix » et le cas particulier des enseignants, (Agnès VÉRON) - La gestion tonique : jeu de pistes pour

rééduquer le dysphonique, (Gisèle MARTINOT-RANDOUX) - Le contrat thérapeutique en rééducation

vocale. Regard éthique, (Mireille KERLAN)

N° 255:L'ÉVALUATION DES TROUBLES DU RAISONNEMENT LOGIQUE - Editorial : Marie-Paule

LEGEAY — Données Actuelles : L’abstraction réfléchissante : une spécificité des mathématiques ?, (Jean-

Paul FISCHER) - Liens entre la compréhension morphosyntaxique et le raisonnement logique : exploitation

des réponses au TCS dans le cadre d’un bilan logico-mathématique, (Christine MAEDER) - Pertinence de la

présence d’épreuves de logique en complément du bilan du langage écrit : données de la littérature et cas

d’enfant, (Odile MIJEON) —Rencontre : Intérêt du bilan logico-mathématique pour le pédopsychiatre, (Luc

CHAUDOYE) - Marine, Adrien, moi et les autres, (Gaëlle PINGAULT-FERRAND) — Examen et interven-

tions : Le bilan ERLA : Exploration du Raisonnement et du Langage Associé, (Marie-Paule LEGEAY, Lydie

MOREL, Martine VOYE) - Une exploration du fonctionnement de pensée d’enfants en CMPP : outils aty-

piques, aide aux projets de soin, (Viviane DURAND) - Conduites verbales et cognitives de plusieurs enfants

lors d'une épreuve de conservation de la substance de façon à expliciter les concepts de figurativité et d'opé-

rativité, (Céline CARREL) - L’Épreuve des Dichotomies : analyses du Classer, (Marie-Paule LEGEAY) -

Observation de l’adolescent : apport de l’analyse des conduites langagières, (Barbara BELLOT, Clémantine

TRINQUESSE) - Épreuves de sériations : analyse du fonctionnement de pensée et orientation thérapeutique

en orthophonie, (Martine VOYE, Emeline FREY, Mélanie GUÉRIN) - Évaluer les conservations chez l’en-

fant sourd à partir de l’adaptation en LSF du protocole piagétien de l’entretien clinique. Comment est éla-

borée la contre-suggestion d’une épreuve de conservation des longueurs ? (Martine BATT, Juliette

LAMBERT, Pauline PIERREL, Lydie MOREL, Alain TROGNON) - Approche logico-mathématique chez les

adultes cérébrolésés : une perspective complémentaire, (Louise GENDRE-GRENIER, Catherine

VAILLANDE) — Perspectives : Le bilan ERLA : ouverture vers des questions concernant l’accès à la sym-

bolisation et la construction de sens, (Lydie MOREL)

N° 256:LES TRAITEMENTS DU BÉGAIEMENT. APPROCHES PLURIELLES - Editorial : Les traitements

du bégaiement, approches plurielles. Quelles options de traitement et pour quels patients ? (Véronique

AUMONT BOUCAND) — Rencontre : A la découverte du Centre de la Fluidité Verbale de Montréal, (Laure

DRUTEL) - Maman et orthophoniste : ma petite fille bégaie ! A l’aide ! Témoignage et éloge de l’orthopho-

nie française associée au programme Lidcombe, (Johanne CAVÉ) — Examen et interventions : Le

Programme Camperdown pour les adultes et adolescents souffrant de bégaiement, (Sue O’BRIAN, Brenda

CAREY) - La fleur de soi, un outil thérapeutique, ou comment valoriser les qualités de la personne qui

bégaie, restaurer une image de soi altérée par le bégaiement ? (Sylvie BRIGNONE-RAULIN) - Thérapie

d’Acceptation et d’Engagement et Bégaiement, (Juliette DE CHASSEY) - La Re-Conquête de soi, (Alain

LANCELOT, Marie-Pierre POULAT) - Qu'est-ce que le bredouillement ? Pistes pour l'intervention orthopho-

nique, (Yvonne VAN ZAALEN, Isabella K. REICHEL) - L’humour à usage thérapeutique dans la thérapie

du bégaiement, (Patricia OKSENBERG) - La technologie : une alternative valable pour les personnes qui

bégaient ? (Maria D. HARGROVE) - Utilité d’un outil technique dans la thérapie du bégaiement, (Véronique

STUYVAERT) - L’abord médical du bégaiement, (Marie-Claude MONFRAIS-PFAUWADEL) - Les stages théra-

peutiques intensifs, (Véronique SOUFFRONT) - Programme complet de prise en charge du bégaiement. Prise

en charge d’adultes et d’adolescents : ISTAR Programme complet, (Marilyn LANGEVIN, Deborah KULLY)

Couv 257_Mise en page 1 26/03/14 15:00 Page2

©ORTHO EDITION 2014

1

Recherche en orthophonie-logopédie et identité professionnelle

Sommaire mars 2014 N° 257

Rééducation Orthophonique

Ce numéro est dirigé par Agnès Witko, Orthophoniste, MCU en Sciences du langage

14/#65&'.#4'%*'4%*''0146*12*10+' 57

Thierry Rousseau, Orthophoniste, Docteur en psychologie – HDR, Président de

l’Unadréo – Directeur du Lurco, Peggy Gatignol, Orthophoniste, Docteur en neuroscien-

ces- HDR, Directeur de recherches Lurco, Sylvia Topouzkhanian, Orthophoniste, Docteur

en sciences du langage, Directrice adjointe du Lurco, Sablé sur Sarthe

H'8+&'0%'$#5'&24#%6+%'>2146@'&'5146*12*10+56'5

+06@4B6&'54'%1//#0+1052174.#24#6+37'%.+0+37' 71

Christelle Maillart, Professeur, Université de Liège,

Nancy Durieux, Responsable scientifique à la Bibliothèque des Sciences de la Vie

et doctorante en sciences médicales, Université de Liège

%+'0%'5+0(+4/+A4'5&+5%+2.+0#4+5#6+10'6+06'4&+5%+2.+0#4+6@ 83

Monique Rothan-Tondeur, RN, PhD,

Titulaire de la chaire Recherche Infirmière AP-HP EHESP, Paris,

Chantal Eymard, Enseignant-chercheur à l’université d’Aix-Marseille

H#0#.:5'&'.#.+66@4#674'$+1/@&+%#.'

2174+&'06+(+'4.'524'78'5'624'0&4'&'5&@%+5+105 101

Hervé Maisonneuve, Professeur associé, santé publique,

Consultant en rédaction scientifique, Paris

'%*'4%*''6(14/#6+10+0+6+#.'&'5146*12*10+56'5

0%1/26'4'0&7&H'92@4+'0%''0%106'96'70+8'45+6#+4'(4#0?#+5 113

Agnès Witko, Maître de conférence en sciences du langage,

Orthophoniste, Université Claude Bernard Lyon 1

'%*'4%*''0146*12*10+'.1)12@&+''6+&'06+6@241('55+100'..'

Agnès Witko, Orthophoniste, MCU, Lyon 3

06@/1+)0#)'F74'56#74#06%*+01+5 15

Pierre Ferrand, Orthophoniste, Roquecourbe

06@4B6&'.#4'%*'4%*'2174.#%.+0+37''68+%'8'45#.+0+37'→'%*'4%*'→.+0+37'

→'%*'4%*'F:/26D/'5→1&@.+5#6+105→:/26D/'5→1&@.+5#6+105F 21

Jean-Luc Nespoulous, Professeur neuropsycholinguiste,

Département des Sciences du Langage, Université de Toulouse Le Mirail

'%*'4%*''624#6+37'241('55+100'..'&'.H146*12*10+' 35

Marc Monfort, Logopède, Directeur du centre Entender y Hablar,

Adoración Júarez Sánchez, Logopède, Docteur en psychologie, Directrice de l’école Tres

Olivos, Isabelle Monfort Júarez, Psychologue, Madrid

#37'56+10&'5#224'06+55#)'50'#4&'06'1$.+)#6+10 47

Michel Fayol, Professeur émérite, Université Blaise Pascal et CNRS, Clermont-Ferrand

'%*'4%*''0146*12*10+'.1)12@&+''6+&'06+6@241('55+100'..'

.@/'065&'%#&4'574.#4'%*'4%*'

texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page1

©ORTHO EDITION 2014

2

'%*'4%*''624#6+37'%.+0+37''0146*12*10+'

&764#05('46>.H@%*#0)'&'%100#+55#0%'5 131

Yves Joanette, PhD, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal,

Perrine Ferré, MPO, Hélène Côté, MPO, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie

de Montréal, Hôpital de réadaptation Villa Medica, École d’orthophonie et d’audiologie, Montréal

@/#4%*'&'8#.++10&H70'#2241%*'4@##6+8'

&'.#%1//70+%#6+10.H#2*#5+'5@8A4'2*4%#2*#%1/ 143

Isabelle Gonzalez, Orthophoniste, Sarah Marchetti, Orthophoniste, Talence, Hervé Petit,

MPR, Bordeaux, Nelly Munier, Psychomotricienne, Cadre de santé, Bordeaux,

Pierre-Alain Joseph, Professeur MPR, CHU Bordeaux

1//'06#0#.:5'4.#81+9*7/#+0'.#2#41.''6.'%*#06

'5176+.55%+'06+(+37'5'6/@6*1&'5&'.#4'%*'4%*'(10&#/'06#.'>&+5215+6+10

&'.#4'%*'4%*'%.+0+37'574.#81+9'6.'745+/2.+%#6+105'0146*12*10+' 155

Nathalie Henrich Bernardoni, Docteur en Acoustique, Chercheure CNRS en Sciences de

la Voix, Audrey Acher, Orthophoniste, Doctorante en Sciences Cognitives, Saint Martin d’Hères

105647%6+10&H70'$#5'&'&100@'5&'81+9

+06@4B62174.#4'%*'4%*''0146*12*10+''6.'2#46#)'&'24#6+37'5 177

Etienne Sicard, Professeur, Directeur de Recherches au LURCO, INSA/GEI, Toulouse,

Anne Menin-Sicard, Orthophoniste, Master en Sciences du Langage, Chercheur associée au

LURCO, Toulouse, Stéphanie Perrière, Orthophoniste, Chercheur associée au LURCO, Nice

'%*'4%*'%.+0+37''0146*12*10+'%1//'06.#%.+0+37'

&'56417$.'5&7.#0)#)'@%4+68+'06$175%7.'4.'5/1&A.'56*@14+37'5 203

Sylvie Raynaud, Orthophoniste, Docteur en psychologie, Chargée d’enseignement

Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Aubière

221465'6.+/+6'5&'.#4'%*'4%*'5%+'06+(+37'

#764#+6'/'06&'.#&:5.'9+''024#6+37'%.+0+37' 221

Gilles Leloup, Orthophoniste, Docteur en sciences du langage, Neuilly sur Seine

+'05'064'%.+0+37''64'%*'4%*'

H146*12*10+''6.#4'%*'4%*' 235

Marine Verdurand, Orthophoniste, Doctorante en Sciences du langage, Membre

du LURCO, GIPSA-Lab, UMR 5216, St Martin d’Hères, Anne Siccardi, Orthophoniste,

Doctorante en Sciences du langage, Lidilem, Université Stendhal Grenoble III

'.#24#6+37'146*12*10+37'>.#0#+55#0%'&H70'&+5%+2.+0'&'4'%*'4%*'

0,'79'6%10(.+65'04'%*'4%*'%.+0+37' 243

Laura Alaria, Orthophoniste, Assistante-Doctorante en logopédie, Université

de Genève – FPSE, Jean-Laurent Astier, Orthophoniste, Chargé de cours Université

Claude Bernard Lyon 1, Doctorant en Logopédie, Université de Genève

'&+4'21745'(#+4'@81.76+10'6'0,'79&'5&+5%1745241('55+100'.5

.#%105647%6+10&7%*#/2146*12*10+37' 255

Marie Sautier, Lycée international de Boston, Cambridge, USA, Renaud Perdrix,

Orthophoniste, Chef de service paramédical, Vaulx en Velin, Nicolas Guilhot,

Maître de conférences en sciences de gestion - Docteur en histoire des sciences, Lyon

41('55+10178'4674'52'452'%6+8'5

texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page2

©ORTHO EDITION 2014

33

Rééducation Orthophonique - N° 257 - mars 2014

Science de la réhabilitation langagière ou science orthophonique ? Disci-

pline paramédicale composite ou hybride ? Art ou technique ? Thérapeutique

intégrée à des sphères telles que le neuro-cognitif, le psycho-affectif et le socio-

culturel ? Autant de questions qui sont d'actualité pour interroger les liens et

passerelles entre la recherche sur la pathologie du langage et l'identité profes-

sionnelle des orthophonistes, logopèdes et logopédistes, trois titres équivalents

dans l'espace européen et international francophone, représentés dans cet

ouvrage par les communautés espagnole, belge, canadienne, suisse et française.

En participant au vaste projet de soigner l'humain, l'orthophonie s'inscrit

aujourd'hui dans trois paradigmes : la santé, le handicap et le langage. Cette tri-

ple affiliation oriente la réflexion sur l'identité professionnelle des thérapeutes

du langage sur plusieurs questions : (1) quelles sont les représentations sur l'or-

thophonie en tant que profession de santé publique ? Les réponses émergeront

en interne, du côté des orthophonistes eux-mêmes, de leurs partenaires de soin

et des professions connexes à l'orthophonie, et en externe de la part du monde

profane des patients et des associations de la société civile ; (2) quelle expertise

relative au langage, sain ou pathologique, se développe aujourd'hui ? Si l'on

considère celui-ci, comme un objet et un moyen d'apprentissage privilégié chez

l'homme, un moteur d'épanouissement humain relatif à sa dimension communi-

cationnelle, et un vecteur identitaire du fait des nombreuses langues qui maté-

rialisent le symbolisme verbal, une bonne santé mentale s'appuie à l'évidence

sur un substrat langagier soumis à des conditions environnementales ; (3) quels

)0A5!+6-1

Maître de conférence

Orthophoniste

Département d'orthophonie

Institut des sciences et techniques de la réadaptation

Université Claude Bernard Lyon 1

Adresse postale

UCBL - ISTR - Département d'Orthophonie

8, avenue Rockefeller

69373 Lyon cedex 08

Courriel : [email protected]

Recherche en orthophonie-logopédie et identité

professionnelle

texte 257_Mise en page 03/06/14 14:39 Page3

©ORTHO EDITION 2014

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250

251

251

252

252

253

253

254

254

255

255

256

256

257

257

258

258

259

259

260

260

261

261

262

262

263

263

264

264

265

265

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270

271

271

272

272

273

273

274

274

275

275

276

276

277

277

278

278

279

279

280

280

281

281

282

282

283

283

284

284

285

285

286

286

1

/

286

100%