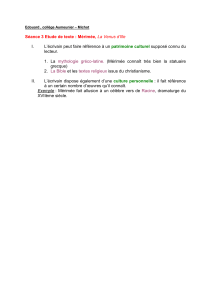

séance 1

Cours d'introduction,

présentation générale de

l'oeuvre et du mythe de

Carmen

Voir ci-dessous

séance 2

Suite du cours

d'introduction et lecture de

passages pour familiariser

les élèves avec le style.

séance 3

Lecture méthodique texte 1

Texte 1 : rencontre narrateur / Don José

Chapitre I, pages 43 à 45

De « Nous arrivâmes à la venta...

à ...dans ses tristes pensées ».

Collection Univers des Lettres Bordas

séance 4

Lecture méthodique texte 2

Texte 2 : première rencontre Don José - Carmen

Chapitre III, pages 63 à 64

De « Elle avait un jupon rouge...

à ...Première sottise ».

séance 5

Lecture méthodique texte3

- Texte 3 : la mort de Carmen

Dénouement : chapitre III, pages 102-103

De « Nous étions dans une gorge solitaire...

à ...pour l'avoir élevée ainsi. »

séance 6

Du texte à l'opéra, Carmen

devient un mythe

Projection de l'opéra adapté par Francesco Rosi avec Julia Migenes-

Johnson

séance 7

Réflexions sur l'ensemble

de la Nouvelle

Les élèves doivent trouver des axes de réflexion sur l'ensemble de la

nouvelle, travail fait en groupes avec présentation d'une synthèse à

la fin de la séance.

Axes retenus :

- Une structure narrative énigmatique

- Réalisme et inspiration de Mérimée

- Le personnage éponyme : Carmen

- Un mythe féminin, références et comparaisons avec Manon,

Salomé...

- La présence symbolique d'Eros et Thanatos dans la nouvelle,

thématique de la corrida.

- Comparaison avec l'opéra de Bizet (projection d'extraits du film de

F.Rosi).

Cours d'introduction, présentation générale de l'oeuvre et du mythe de Carmen

Contemporain des grands romantiques français, Mérimée n'a eu de cesse de se distinguer d'eux. Sans doute l'influence de

Stendhal, de vingt ans son aîné et son meilleur ami, a-t-elle joué en faveur d'un scepticisme, d'une désinvolture, qui n'étaient

pas dans le ton de l'époque et les rattachaient tous deux au XVIIIe siècle rationaliste. Mérimée portait une bague avec cette

devise : « Souviens-toi de te méfier. »Ennemi de toute sensiblerie, Mérimée reste cependant romantique par le choix des

sujets de son théâtre, de ses nouvelles et de son unique roman, Chronique du règne de Charles IX. Écrivain précoce, il ne

sera pas qu'un homme de lettres. Il consacre la plus grande partie de sa vie à la sauvegarde et à la restauration des chefs-

d'oeuvre de l'art gothique et même roman. Cette activité, à laquelle s'ajoutera, sous Napoléon III, une vie d'homme de cour,

ne l'empêche pas de donner, à quarante-quatre ans, son chef-d'oeuvre, Carmen , suivi d'autres nouvelles, dont l'admirable

Lokis , récit qui prouverait assez que Mérimée appartient au romantisme et à ses ombres.Un libéral conservateur. Comme les

autres romantiques, Mérimée, né à Paris, a grandi, s'est formé sous la Restauration avec la nostalgie de la Révolution et de

Napoléon. Son père, bonapartiste, était un peintre néo-classique devenu secrétaire de l'École des beaux-arts. Milieu tout à la

fois artiste et fonctionnaire que Prosper Mérimée, au fond, ne trahira pas.S'il fait sérieusement ses études de droit, il pense,

comme les jeunes gens les plus doués de la génération de 1820, que la seule carrière qui lui soit ouverte est celle des lettres.

Il a rencontré Stendhal, rentré d'Italie, en 1822. Il le retrouve, en même temps que Delacroix, dans les salons libéraux-

bonapartistes (où l'on s'exclamait « sur la bêtise des Bourbons »), et surtout dans le « grenier » de E. Delécluze, peintre raté

et critique d'art (1781-1863), où, en 1825, à vingt-deux ans, Mérimée lit trois pièces de théâtre : Les Espagnols en Danemark ,

Le Ciel et l'enfer et Une femme est un diable , écrites sous l'influence des comedias du Siècle d'or espagnol.C'est peut-être

de Stendhal qu'il tient le goût des pseudonymes et des mystifications puisque, lorsqu'il publie ces pièces et celles qui suivent,

il les attribue à une femme de lettres espagnole imaginaire, Clara Gazul - ce qui, par ailleurs, lui évite des ennuis avec la

censure. Ce Théâtre de Clara Gazul est vraiment excellent. Toutes ces pièces, insolentes, rapides, intelligentes, sont trop peu

jouées - à l'exception du Carrosse du Saint-Sacrement (écrit en 1828 et joué pour la première fois en 1850). L'une d'elles, La

Jacquerie - sur les révoltes de paysans au Moyen Âge -, témoigne même d'une ambition dramaturgique plus grande que celle

de ses contemporains.Mérimée a vingt-sept ans quand il publie son premier et unique roman, cette Chronique du règne de

Charles IX , roman de cape et d'épée, mais dont les intentions idéologiques ne sont pas absentes. En situant sa « chronique

» au temps des guerres de religion, Mérimée donne une leçon de tolérance, de liberté, en même temps que de libertinage :

les discussions théologiques ont lieu dans les alcôves.Au même moment, ses premières nouvelles, réunies plus tard sous le

titre de Mosaïque (1833), témoignent d'une diversité d'inspiration et d'une précision dans l'expression qui font de Mérimée le

véritable classique du romantisme. Mateo Falcone , histoire corse, Tamango , aventure d'un esclave noir, La Vision de

Charles XI , première approche du surnaturel à travers l'aventure d'un roi de Suède, et les autres nouvelles du recueil

précèdent de peu ce petit chef-d'oeuvre, La Double Méprise (1833), où Mérimée fait preuve de tant de virtuosité qu'il semble

vouloir mettre dans sa poche à la fois Stendhal, Balzac et le Musset des Comédies et proverbes. Sa nomination au poste

nouvellement créé d'inspecteur général des monuments historiques, en 1834, due à Guizot et à Thiers mais surtout à l'intérêt

du romantisme pour l'histoire et le gothique, va orienter Mérimée vers une nouvelle et fructueuse carrière. Pendant trente ans,

il va inlassablement parcourir la France, décrivant dans de longs rapports l'état désastreux des plus belles cathédrales et

abbayes. Mérimée entraînera dans son sillage un jeune architecte érudit, Viollet-le-Duc. On sait ce qu'il advint, pour le

meilleur et pour le pire, de cette rencontre.Mérimée voyage aussi hors de France. De tous les pays qu'il visitera - Italie, Grèce,

Proche-Orient, Angleterre -, c'est l'Espagne qui le marquera le plus. C'est là qu'après 1830 il a rencontré, à la sortie de la

cigarería de Séville, la jeune Carmen ou sa soeur gitane. C'est à Madrid qu'il a rencontré une famille d'afrancesados - des

libéraux, ex-partisans de Napoléon -, les Montijo, dont l'une des filles, alors âgée de huit ans, deviendra, vingt-trois ans plus

tard, l'impératrice des Français et fera de Mérimée son principal confident et l'un des personnages officieux du second

Empire.

Une passion froide

En 1841, deux ans après un voyage en Corse, Mérimée publie Colomba , que l'on pourrait rapprocher d'une des Chroniques

italiennes de Stendhal, si, là encore, il ne donnait la preuve d'une maîtrise qui se fera invisible dans Carmen , son récit à juste

titre le plus célèbre, écrit, au dire de l'auteur, en huit jours et publié en 1847. Récit dans le récit, Carmen , dès qu'on cesse

d'interposer l'image du bel opéra de Bizet, frappe par la modernité de la composition, par la froideur du ton qui contraste, en

de surprenants effets, avec la violence du propos. C'est, avec Manon Lescaut et Les Hauts de Hurlevent , une des histoires

d'amour les plus cruelles de l'histoire de la littérature.Comme Mérimée est l'homme de tous les paradoxes, on n'aura garde

d'oublier que cet hyper-Français, qui accumule en lui les qualités et les défauts de la race, a été l'introducteur en France de la

littérature russe en ses commencements : Pouchkine et Tourgueniev. Et, de même que cet athée a été le grand sauveteur

des églises de France, ce rationaliste, disciple d'Helvétius, a été fasciné par les légendes surnaturelles. Deux de ses

nouvelles au moins, La Vénus d'Ille (1837) et surtout Lokis (1869), doivent figurer dans toutes les anthologies, imaginaires ou

non, de la littérature fantastique. Ces deux beaux récits prouveraient assez que c'est de la logique et du réalisme le plus

précis que peut naître l'épouvante.Est-il besoin de dire que ce célibataire endurci, cynique et volontiers obscène dans ses

propos comme dans sa Correspondance - un autre de ses chefs-d'oeuvre - a été un grand amoureux ? Dans sa jeunesse, il

se battait avec les maris outragés. Mais il savait, à l'occasion, les défendre. En 1852, il a été condamné à quinze jours de

prison pour avoir « diffamé » la justice qui venait de s'en prendre à l'un de ces maris, un « libéral ». Le ministère auquel

Mérimée appartenait alors lui avait accordé quinze jours de congé pour qu'il pût purger sa peine sans avoir d'ennuis avec

l'administration.La défaite de 1870 mit fin à ses jours encore plus que l'asthme dont il souffrait depuis longtemps. Il mourut à

Cannes en ayant le temps de dire que les Français étaient des imbéciles, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de les aimer.

Georges Bizet (1838 - 1875)

(...)

Après une autre tentative dans le domaine lyrique (Don Rodrigue , 1873, resté inachevé) et une page de circonstance,

l'ouverture Patrie (1873), Bizet consacre toutes ses forces à la composition de Carmen , sur un livret de Meilhac et

Halévy d'après la nouvelle de Prosper Mérimée (1873-1874). L'ouvrage est mal accueilli à l'Opéra-Comique, où la

critique juge l'intrigue indécente et vulgaire. Il est vrai que l'ouvrage avait de quoi surprendre, tant il s'écarte des

conventions de l'époque avec cette antithèse d'héroïne et cette fin tragique. Mais la véritable nouveauté de Carmen

réside surtout dans la vérité des personnages, l'expression de leurs sentiments, le sens de la couleur et du

mouvement.Les circonstances de la mort de Bizet, à Bougival, le 3 juin 1875, restent obscures : quelques semaines

après la création de Carmen , dans la nuit de la trente-troisième représentation, il succombait à une crise cardiaque.

Saint-Saëns est à l'origine de la légende selon laquelle Bizet se serait laissé mourir, croyant à l'échec de Carmen .

Mais c'est faire abstraction d'une santé délicate (fragilité de la gorge et rhumatismes aigus) et de l'attitude du public, qui était

plus ouvert que la critique.

L'oeuvre et son destin

Après sa mort, il y eut encore trois représentations de Carmen à Paris, et c'est de l'Opéra de Vienne, où Brahms vint le voir et

l'entendre vingt fois de suite, que le chef-d'oeuvre reprit plus tard son vol. C'est à Vienne également que Wagner le connut et

l'admira sans réserve, ne se doutant pas que Nietzsche en ferait un jour une machine de guerre contre lui.Quelques-unes des

appréciations du philosophe sur la musique de Bizet sont à retenir pour leur justesse et leur pénétration. Il parle de « son

allure légère, souple, polie ». Il s'enchante de ce qu'elle ne procède pas - comme celle de Wagner - par répétition, de ce

qu'elle fait confiance à l'auditeur en « le supposant intelligent ».Lorsque Nietzsche écrit : « L'orchestration de Bizet est la seule

que je supporte encore », il pense évidemment à sa luminosité, à son absence d'enflure. Chaque élément sonore y est dur,

concentré dans sa substance, entouré d'air et d'espace.Quand il écrit de cette musique : « Il me semble que j'assiste à sa

naissance », il consacre ainsi son naturel, sa spontanéité. Peut-être aussi ressent-il, sous cette forme imagée, cet art des

charnières qu'aucun musicien de théâtre n'a maîtrisé comme Bizet. On ne sent jamais le passage d'une situation à une autre,

d'un centre d'intérêt, d'un moyen d'expression à un autre... sauf, bien entendu, s'il veut que nous le sentions, car c'est alors

non plus l'art des charnières, mais celui des contrastes qui est mis en action.

Quant à son instinct de l'accent dramatique qui porte, en une formule ramassée et percutante, il éclate à chaque

page, notamment dans le duo final de Carmen , et c'est encore à Nietzsche que nous emprunterons, pour conclure, la

phrase qui l'illustre d'un exemple caractéristique : « Je ne connais aucun cas où l'esprit tragique, qui est l'essence

de l'amour, s'exprime avec une semblable âpreté, revêt une forme aussi terrible que dans le cri de don José : "C'est

moi qui l'ai tuée..." »

Quelques éléments pour parler de « mythe » :

- Film de Carlos Saura : Carmen

- Film de J.L Godard : Prénom Carmen

- Tragédie de Peter Brooks : Carmen

- Film-opéra de Rosi : Carmen

- Carmen Jones d'Otto Preminger, adaptation de l'histoire dans le milieu noir américain.

-Utilisation de Carmen dans la publicité ou la musique

Oeuvre connue de tous, opéra le plus joué au monde

Il y a création d'une véritable mythologie autour de cette femme.

REMARQUES :

1845 : L'Espagne est à la mode en France.

- Contes d'Espagne et d'Italie de Musset

- Espanha de Théophile Gautier

- Orientales de V.Hugo

On invente en France une mythologie de l'Espagne (andalouses danseuses, torreros, sauvagerie, jalousie des hommes...) dans des «

espagnolades », pièces de littérature destinées à un public populaire qui met en scène une Espagne imaginaire, archétypale.

Au milieu du XIX° les bohémiens (appelés aussi tziganes, gitans, gypsies = égyptiens en anglais)

sont aussi à la mode :

- V.Hugo et le personnage d'Esmeralda dans Notre Dame de Paris ou les ravisseurs et bourreaux d'enfants dans L'Homme qui rit.

La mythologie bohémienne tourne autour de ces deux personnages :

- diurne = petite bohémienne

- nocturne = personnage patibulaire

Ces deux personnages sont liés par l'amour de la liberté.

Mérimée s'engage donc sur un terrain connu, il reprend l'idée d'amours violentes

Etat d'Esprit de Mérimée au moment de la rédaction de la Nouvelle

1845 : l'auteur est lui-même archéologue = inspecteur des monuments publics.

1) Mérimée se met en scène dans la nouvelle comme archéologue en mission en Espagne.

C'est vrai puisqu'en 1834 il fait des voyages en Espagne pour étudier des sites archéologiques.

2) Rapports avec l'Espagne :

Sont placés sous le double signe de la réalité et des affabulations

En 1834 les visites se multiplient avec la famille Montijo (Eugénie sera impératrice de France).

Publie Lettres d'Espagne et Notes sur la peinture espagnole.

Mais il y a également affabulations : Théâtre de Clara Gazul (soit disant actrice espagnole qui aurait écrit des pièces) = invention de

Mérimée. Il cultive la supercherie

3) Mérimée a un goût prononcé pour les minorités ethniques :

Il met en scène des noirs, des corses (Colomba, Mateo Falcone), des Bohémiens.

Il s'intéresse à leur culture et à leurs coutumes.

Le choix dans la nouvelle d'une bohémienne et d'un basque n'est pas innocent.

4) Goût pour la violence et description d'un type de femme inquiétant :

Colomba est une sorte d'Antigone barbare

Voir la pièce Une femme est un diable extrait du Théâtre de Clara Gazul

Voir citation de Paladas au début de Carmen.

On lui prête de multiples histoires de femmes;

+ digressions sur L'homme et ses symboles de K.G.Jung (animus /anima)

5) Il s'intéresse à la magie et à l'occultisme

Présents dans Carmen.

Explications de Mérimée sur la création de la Nouvelle :

Ce serait une histoire racontée par la comtesse Manuela de Montijo :

Voir une lettre du 16 mai 1845 : « cette histoire que vous m'avez racontée il y a 15 ans »

C'est l'histoire d'un truand et d'une prostituée.

Le point de départ serait donc une histoire vraie qui se passe à Malaga.

Cette histoire vraie se greffe sur ses préoccupations par rapport aux bohémiens en tant qu'ethnologue.(preuve = dernier chapitre)

1) Mais l'enrichissement culturel est considérable dans cette nouvelle, on dépasse la simple histoire vraie et les préoccupations de

Mérimée sur les bohémiens :

- Cervantès : La Gitanilla

- Prévost : Manon Lescaut / mise en abîme : raconte une histoire que qql lui a raconté.

- Lesage : Gil Blas au début du XVIII est un des premierts romans picaresques français.

(picaro = un héros à qui il arrive des aventures et que les principes moraux n'étouffent pas.

2) Carmen serait issue de projections personnelles, de fantasmes. S'agit-il d'un amour réel ?Une hypothèse avance qu'il aurait connu

une mûlatresse qui l'aurait abandonné (aucune preuve)

On peut penser également qu'il a mis dans Carmen certains traits de personnages réels (famille Montijo par exemple, comme

Manuela, mère de la future impératrice Eugénie : ce personnage est haut en couleur, elle tient une maison de jeux, est mêlée à des

scandales financiers et ne sera jamais reçu par son gendre, Napoléon III)

Eugénie, elle, est née à Grenade, très superstitieuse elle se livre à la magie.

Le frère du comte de Montijo est un aristocrate épris d'une jeune cigarière et il est borgne (voir Garcia, le mari de Carmen)

3) Considérations sur gitans ou bohémiens :

Dans la deuxième édition de 1847 figure un chapitre spécial rajouté par Mérimée. Ce chapitre IV est étonnant car il n'appartient pas à

l'intrigue. C'est un essai ethnologique sur la langue et les moeurs des bohémiens.

- Mérimée était interessé par l'occultisme : les bohémiens pratiquent la Magie (prédisent l'avenir).

- 1846 : Mérimée revient aux Bohémiens et raconte un accouchement chez des Gitans (origine de ce chapitre IV)

Il traduit également Les tziganes de Pouchkine (voir dans l'opéra de Bizet : Carmen arrêtée chante un air traduit de Pouchkine)

- Mérimée écrit à Gobineau pour avoir des renseignements sur les gitans de Perse.

- Il n'est pas marié mais pense adopter une petite fille à des gitans;

- Ce qui l'intéresse c'est l'ethnie, pas seulement les gitanes. Ce qui l'intéresse le plus c'est leur magie et leur musique. (Carmen est une

magicienne et une danseuse, elle envoûte les hommes par ses chants et ses danses.

- Cet envoûtement est la hantise de Mérimée : Don José est présenté comme une victime mais en fait Carmen lui laisse la volonté de

partir. En fait Don José est lui-même lié aux préjugés de fidélité de son ethnie (basque) . Alors que les gitans sont des nomades, en

instabilité permanente y compris dans le domaine sentimental. Carmen n'est pas fidèle à ses amants. On assiste à un choc de cultures

qui ont des principes contradictoires.

Don José - Des contradictions

Carmen - Une fidélité autre

(marques d'instabilité)

- ses parents voulaient qu'il soit prêtre, il ne l'a pas

été.

- Il a joué à la pelote mais c'est un mauvais joueur

- Il entre dans l'armée du roi d'Espagne mais il

devient déserteur;

N'est jamais bien où il est.

La fidélité de Carmen n'est pas sur le plan

sentimental.

- elle est mariée mais son mari est en prison, elle le

fait libérer mais ce n'est pas vraiment par amour car

elle n'y tient pas.

- Le fondement de la mythologie de Carmen c'est la

LIBERTE (d'ordre individuel) et la fidélité de Carmen

est très forte par rapport à cette liberté.

(caractéristique des ethnies nomades ?)

- elle croit au destin, se soumet, n'est jamais révoltée

FATALITE (d'origine métaphysique) est une donnée

de la mentalité gitane, ce sont des enfants d'Allah

(Inch Allah)

La nouvelle de Mérimée n'a pas fait un grand bruit dans les milieux littéraires. En 1854, Sainte-Beuve se contente de comparer

Carmen à Manon Lescaut.

Ce qui a oeuvré à rendre Carmen universelle c'est l'opéra créé en 1875 sur un livret de Meilhac et Halévy et une musique de Georges

Bizet.

1

/

4

100%