UNIVERSITE HASSIBA BEN BOUALI -CHLEF-

Faculté de Technologie

Département Génie des Procédés

TRAVAUX

PRATIQUES DE

CHIMIE DES

SOLUTIONS

Dr. C. FARES & Dr. A. ABDI

2015/2016

Avant Propos

L’objectif de ce module de chimie est d’appliquer les connaissances et les outils acquis,

au cours « chimie des solutions », nécessaires à la compréhension des réactions en solution

aqueuse, en mettant l’accent en particulier sur les réactions acido-basiques et les réactions

d’oxydo-réduction. Par conséquent, il est indispensable que l’étudiant(e) porte un regard

particulier d’intéressement et de motivation à ce volet de formation.

Par ailleurs, il est impératif de bien préparer le TP avant de venir au laboratoire,

sans quoi l’étudiant ne sera en mesure de faire ni manipulation ni compte-rendu

satisfaisants. Pour pouvoir mener à bien le travail demandé et en tirer le maximum de

profit, il est conseillé de suivre les démarches suivantes :

La préparation préalable du TP est nécessaire.

Les TP sont exécutés en trinômes ou binômes, Une copie des résultats des

expériences doit être communiquée aux assistants de TP après chaque séance.

Les comptes rendus devront être transmis à la prochaine séance à l’enseignant.

Des interrogations, de 10 minutes, pourront être organisées avant chaque séance de

TP pour tester les connaissances de l’étudiant(e) sur la préparation de la

manipulation. Les notes correspondantes seront comptabilisées avec celles des

comptes rendus et du contrôle final.

L'attitude de l'étudiant lors des séances de TP sera prise en compte lors de la

notation (ponctualité, préparation préalable des TP…).

Les étudiants devront vérifier avant chaque manipulation qu'ils disposent du

matériel nécessaire aux expériences demandées. Les réactifs coûtent chers ! Prendre

juste les quantités nécessaires.

Les paillasses et le matériel doivent être nettoyés et rangés correctement à la fin de la

séance. Par exemple, la verrerie doit être lavée puis rincée à l'eau déionisée. Si ce

point n'est pas scrupuleusement respecté l'étudiant sera sanctionné.

Signaler à l'enseignant tout matériel défectueux, verreries cassées, matériel

manquant, etc.…

Un compte-rendu n'est pas une simple fiche de résultats. Il doit être rédigé et

structuré. Un compte-rendu doit contenir une introduction, une partie

expérimentale, une partie résultat et une partie exploitation et conclusion (ce qui ne

veut pas dire qu'un tel découpage est forcément adapté à chaque TP).

Il est inutile de recopier le fascicule pour décrire l'appareillage ou le mode opératoire.

En revanche expliquer le rôle de chaque réactif mis en jeu.

Les résultats des mesures seront donnés sous forme de tableaux et ou de courbes.

Les graphiques seront découpés et collés sur la feuille de compte-rendu.

Les documents individuels (polycopiés de travaux pratiques) distribués en début

d'année décrivent la manipulation à effectuer et donnent des indications sur la

marche à suivre pour la rédaction des résultats. Les conditions de déroulement d'une

manipulation peuvent être modifiées au cours de l'année. Il faut prendre soin de ces

polycopiés . A la fin d’année, les étudiants doivent restituer ces polycopiés.

Sommaire

TP N°1 : DOSAGE ACIDE FORT - BASE FORTE PAR PH-METRIE ET

CONDUCTIMETRIE ........................................................................................................................... 1

TP N°2 : DOSAGE ACIDE FAIBLE - BASE FORTE PAR PH-METRIE ET

CONDUCTIMETRIE ........................................................................................................................... 4

TP N°3 : DOSAGE DES POLYACIDES ............................................................................................ 7

TP N°4: SOLUTIONS TAMPONS ...................................................................................................... 9

TP N°5: SOLUBILITÉ ....................................................................................................................... 11

TP N°6 : EFFET DE LA COMPLEXATION ET DE LA SOLUBILITE ...................................... 14

SUR LE POTENTIEL STANDARD ................................................................................................. 14

TP N°7: OXYDO-REDUCTION ....................................................................................................... 18

TP Chimie des solutions L2S4 Melle FARES & Mr ABDI

1

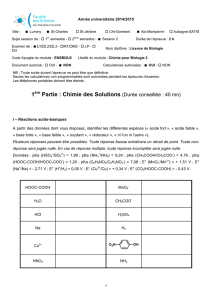

TP N°1 : DOSAGE ACIDE FORT - BASE FORTE PAR PH-METRIE ET

CONDUCTIMETRIE

I.1- Dosage acide fort - base forte par pH-mètrie

1. Généralités :

Un acide est une espèce capable de céder un proton H+ : acide = base + H+

Une base est une espèce capable de capter un proton H+ : base + H+ = acide

Les espèces conjuguées acide et base forment un couple acide/base.

Notion d’acide fort : C’est une molécule ou un ion capable de libérer des ions H+. Un

composé de formule moléculaire HA qui s’ionise totalement en ions H3O+ et A-,

quand on le dissout dans l’eau, est appelé un acide fort.

+↔+

Notion de base forte : C’est un accepteur d’ions H+. Un hydroxyde métallique de

formule moléculaire MOH donne une solution aqueuse contenant autant de mole

d’ions

et

que de moles d’hydroxyde dissous, est appelé une base forte.

Le pH et sa mesure : Le caractère acide d'une solution aqueuse est dû à la présence

des ions oxonium H3O+.

Définition du pH : Le pH, grandeur sans dimension (sans unité) mesure l'acidité d'une

solution aqueuse diluée. Il est défini par la relation : pH = -log[H3O+] avec [H3O+] en

mol.L-1. Le pH d'une solution permet de déterminer la concentration en ions oxonium:

[H3O+] = 10–pH.

Propriété : La fonction logarithme décimal (log) est une fonction croissante donc -

log est décroissante : Plus pH est grand, plus [H3O+] est petit et inversement, plus pH

est petit, plus [H3O+] est grand. A 25°C, la neutralité acido-basique correspond à

pH=7,0, les solutions acides ont un pH inférieur à 7,0 et que les solutions basiques ont

un pH supérieur à 7,0.

Mesure du pH : Le pH se mesure à l'aide d'un pH-mètre. C'est un millivoltmètre relié

à deux électrodes. L'une de ces électrodes est une électrode de référence et l'autre est

une électrode de verre. Ces électrodes mettent en jeu deux couples rédox tels que la

différence de potentiel électrique entre ces deux électrodes est proportionnelle au pH.

Certaines électrodes dites "combinées" rassemblent dans le même support les deux

électrodes précédentes.

2. Matériel

Un pH-métre.

Matériel de dosage : burette graduée, pipette de 10 mL, propipette, ballon jaugé

de 50 mL, bécher, erlen meyer, agitateur magnétique.

Un indicateur coloré.

Une solution de base forte de concentration connue (NaOH à 0,1 mol . L– 1)

Une solution d’acide fort de concentration inconnue.

2 solutions tampons (pH = 4 et pH = 7 par exemple) pour l’étalonnage.

TP Chimie des solutions L2S4 Melle FARES & Mr ABDI

2

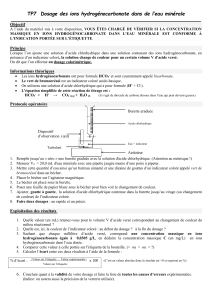

3. Mode opératoire

Remplir la burette de NaOH de concentration cb = 0,1 mol .L-1 (ne pas oublier

d’amorcer et de bien régler le zéro).

En utilisant la pipette et la propipette, prélever vb = 10 mL d’HCl de concentration

ca, verser la solution dans le ballon jaugé de 50 mL, et compléter à 50 mL avec de

l’eau distillée. Verser la solution obtenue dans le bêcher.

Placer le barreau aimanté de l’agitateur magnétique dans le bêcher.

Positionner la burette pour que la solution de NaOH puisse facilement être ajoutée

à l’acide.

Etalonner le pH-mètre.

Immerger la sonde et démarrer l’agitation.

Une fois la sonde immergée, ajouter cm3 par cm3 de la soude, homogénéiser la

solution en agitant le bécher réceptacle puis noter la valeur du pH. Procéder de 2

cm3 par 2 cm3 entre 0 et 14.

4. Analyse et conclusion

A l’aide d’ajouts successifs de soude, tracer la courbe pH=f(V).

Trouver le point d’équivalence de la courbe ci dessus. Donner ses coordonnées

avec les unités.

D’un point de vue chimique, à quoi ce point correspond-il ?

De même, à quoi la zone plateau située après le point d’équivalence correspond-

elle ?

Déterminer ca.

Sachant que la réaction entre un acide fort et l’eau est totale, déterminer le pH

d’une telle solution.

Calculer la concentration de la solution diluée (après ajout de l’eau distillée) et

calculer son pH.

Comparer la valeur trouvée à celle de la mesure du pH initiale. Donner une

conclusion.

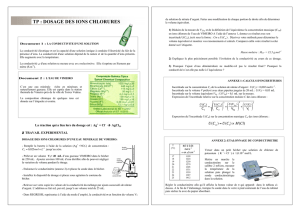

I.2- Dosage conductimétriques

1. Principe

Cette méthode repose sur l’existence d’ions en solution et sur leur capacité à faciliter le

passage d’un courant. En effet, la nature des ions et leurs concentrations vont modifier la

conductance G du système, grandeur qui est l’inverse de la résistance. Plus le milieu facilite

le passage du courant, plus la conductance est élevée. Celle-ci est reliée à trois paramètres

principaux, la conductivité σ du système, la longueur ℓ et la section S de la cuve, selon :

=

La conductance s’exprime en Siemens (S), avec 1 S = 1Ω−1. L’unité de conductivité est donc

le S.m−1.

Le quotient K = ℓ/S est appelé constante de la cellule, on a donc :

=

La mesure de la conductance s’effectue avec un conductimètre, qui est en fait un ohmmètre.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%