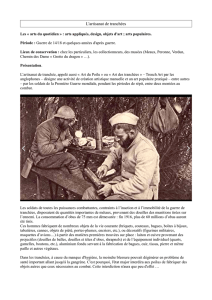

Mémoires de la Grande Guerre : 1916 - Poilus du Forez

Telechargé par

Julien Treuillot

CRÉATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - CG42 - IMPRIMERIE DÉPARTEMENTALE - DÉPÔT LÉGAL : 06/14 - CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Lucien BAROU

Mémoires de la Grande Guerre

187 Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent…

Tome 3 : 1916

Mémoires de la Grande Guerre - 187 Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent… Tome 3 : 1916

"De partout on ne voit que des champs transformés en cimetières

où s'alignent les croix de bois blanc sur laquelle est inscrit le

nom des poilus et encore ce ne sont que ceux qui meurent à

l'arrière qui ont droit à ce luxe, ceux de l'avant ne peuvent même

pas être enterrés et ce sont les marmites qui se chargent d'en

disperser les morceaux aux quatre points cardinaux, on trouve

d'ici de là, ici un bras, là une tête, ailleurs un morceau de tronc,

etc…, peu sont entiers."

Lettre de Verdun du 7 mars 1916

Gabriel Poissant,

classe 1908, Cours-la-Ville

Chapitre 16

1916 (janv.-fév) :

Conditions matérielles de vie

des Poilus dans les tranchées

avant la bataille de Verdun

Chap. 16 - 1916 (janv.-fév.) – Conditions matérielles de vie des Poilus dans les tranchées

avant la bataille de Verdun

"En 16, y avait de l'eau jusqu'aux genoux! Fallait rester… On pouvait pas se coucher, ni s'asseoir, ni rien! On

était malade, ben, fallait rester… Même une bronchite… On pouvait pas coucher par terre! On peut pas y faire

faire aux bêtes: y a pas une bête qui résisterait!" – François Potin, classe 1914, Gennetines (Allier) – Saint-Just-

en-Chevalet (Loire).

"Terriblement chaud. Très altéré, on peut à peine parler, tellement la bouche est sèche. Rien d'aussi cruel que

la soif, aussi les hommes parlent de ficher le camp à l'eau cette nuit malgré le conseil de guerre qui les attend s'ils

le font sans un ordre du Comdt de Cie." Journal de François Baizet , classe 1897, de Chassigny-sous-Dun (Saône-

et-Loire) à la date du 7 août 1916.

"Nous recevions les eaux – et il a neigé! - , nous avions passé dans des boyaux pour rejoindre, avec de l'eau,

de la boue (je suis pas très grand) jusqu'au ventre, et il faisait un froid de canard. A un moment donné, on tirait au

même créneau, tantôt les Allemands, tantôt nous. Enfin, nous étions vaincus par le froid, et la boue, et l'eau! On

nous a relevés au bout de cinquante et quelques heures, mais il n'existait plus rien. Le bataillon qui avait attaqué

avant nous avait perdu comme d'habitude la moitié de ses effectifs." – Jean Fontaney, classe 1912, Montrond-les-

Bains.

"Nous sommes de vrais blocs de boue avec des mines pâlies et défaites. Le bleu azur des capotes est devenu

ocre, la glaise lissée par les frottements couvre les manches, les pans d'une couche épaisse, il faut employer le

couteau pour le nettoyage; tous les effets sont souillés et sur la peau on sent le fourmillement de petits êtres

sordides. O! patriotes farouches, pourquoi n'êtes-vous pas là pour partager notre malheureux sort?" – Récit de

guerre d'Antonin Granet, classe 1903, Savigneux – Chamboeuf.

"Je l'ai emporté sur mon dos! On a tombé peut-être… Oh! Ça faisait bien 3 km, pas loin! Dans la boue, dans

le.. Ce qui était le plus embêtant, c'étaient les fils de téléphone qui traînaient un peu partout! Alors on s'entravait

dedans, et puis on dégringolait! Alors fallait se…On pleurait! On disait: "Oh mon vieux, autant être mort que faire

un boulot pareil! " Oh oui! Enfin, finalement, on est arrivé au bout! Et le copain, il a été évacué tout de suite, il a

été à Issy-les-Moulineaux, vers Paris, et ils lui ont coupé les deux pieds!" – Antoine Gayet, classe 1916, Mionnay

(Ain) – Feurs (Loire) évoquant l'harassante évacuation de son camarade aux deux pieds gelés.

Avant d'entrer dans l'étude de l'immense bataille de Verdun, il convient de reprendre ce qui a été un peu

abordé par le chapitre VIII "Installation dans la guerre de tranchées" correspondant à la fin de l'année 1914 et au

début de l'année 1915. Au début de 1916, presque tous nos témoins (sauf ceux des deux plus jeunes classes) ont eu

une expérience de la guerre de tranchées, l'ont vécue sous différents climats, dans le froid de l'hiver et dans la

sécheresse de l'été, sous la pluie du printemps, de l'été, de l'automne, dans différents sols réagissant diversement

aux aléas climatiques, selon qu'ils sont de terre meuble, crayeuse, glaiseuse, de sable ou de rochers. L'installation

durable dans une guerre statique a modifié la façon de tenir et de combattre, mais aussi de s'alimenter, car on peut

avoir recours à une organisation plus rationnelle de l'alimentation des régiments, comme celle des cuisines

roulantes remplaçant la cuisine à micro-échelle des escouades. En dehors des combats, que nous envisagerons plus

tard, car ils induisent un rapport à la mort qui passera à un autre stade après la boucherie de Verdun, il existe un

mode de vie déjà terrible dont on se demande comment ces hommes ont pu le supporter. Mais beaucoup, il est vrai,

en sont morts, ou en sont restés marqués à vie dans leur chair et dans leur esprit.

Le froid avant l'hiver 1916-1917

S'il est une caractéristique climatique qui soit liée à une année précise pendant cette Grande Guerre, c'est bien

celle du froid extrême de l'hiver 1916-1917, particulièrement janvier et février 1917 qui a induit des conséquences

nouvelles, à grande échelle, ce qui le singularise par rapport aux deux hivers de guerre précédents et aussi par

rapport à l'hiver suivant, 1917-1918, qui sera le dernier de la guerre. A titre indicatif, une étude du site

"Climatologie de l'Indre" récapitulant la température de tous les hivers en France de 1893 à 2006 indique que

l'hiver le plus froid du XXe siècle a été l'hiver 1962-63, et que les deux autres hivers extrêmes l'ont été en période

de guerre: 1916-1917 et 1941-1942. Nous aborderons donc ce froid de l'hiver 1917 à sa place chronologique dans

cette étude. mais cela n'exclut pas d'étudier le froid dans les autres hivers.

Froid et pieds gelés

En dehors du désagrément physique du froid supporté dans les tranchées, particulièrement la nuit, alors qu'il

est interdit de se déchausser (pendant toute la période de présence en première ligne) pour être prêt à affronter

aussitôt la moindre attaque inopinée, la principale agression corporelle, à part les engelures aux doigts, notamment

au contact de l'acier des fusils, et des bronchites, consiste dans les gelures, particulièrement aux pieds, pouvant

avoir un degré de gravité tel que cela entraîne l'amputation.

Edmond Deloule (cl. 13) de Saint-Martin d'Ardèche, maçon en Ardèche avant guerre avant de devenir, par

suite d'une grave blessure à l'œil, employé à l'octroi à Paris après guerre, alors caporal au 23e B.C. Alpins de

Grasse, a eu les pieds gelés en Belgique au tout début du premier hiver de guerre. Il écrit dans son récit intitulé "Fin

de ma campagne en Belgique", faisant suite aux grandes lettres récapitulatives adressées à ses parents: "Tout

d'abord un fait que je ne saurais passer sous silence, c'est la gelure de mes pieds au troisième degré. Nous étions

dans un petit village du nom de Lampernisse1 . Il faisait froid. Un matin que nous attendions pour reprendre nos

tranchées, je sentis à mes pieds comme un froid humide, on aurait dit qu'ils trempaient dans de l'eau très froide. Le

lendemain, ils étaient tellement enflés que je ne pouvais plus marcher. Je le déclarais* à mon Lieutenant qui était

chef de Cie à ce moment et il me dit: "On va te monter sur un mulet pour que tu ailles à la visite.". Le major se

trouvait dans un local attenant à la mairie du pays situé plus à l'ouest. Je comptais être évacué sur l'hôpital de

Dunkerque2 , mais il ne voulut pas me reconnaître malade, prétextant qu'il avait reçu des ordres pour ne plus

évacuer personne. Je ne pouvais me déplacer qu'en marchant sur les genoux. Le lieutenant me dit: "Tu vas

retourner à ton cantonnement, et puisque le major ne peut pas te reconnaître (malade), moi je te reconnais et te

met* exempt de service jusqu'à (ce que) tu puisses marcher." Il faut dire qu'à mon cantonnement dans une ferme un

peu isolée, la fermière qui était très gentille me faisait prendre tous les jours des bains de pieds dans de l'eau où

elle faisait cuire des betteraves a* sucre pour ses bestiaux. Ce que ça me faisait du bien, c'est rien de le dire, et au

bout de huit jours, je pouvais remettre mes chaussures, j'étais guéri! Ensuite, quelques jours après, nous rentrons

en France par une marche forcée et nous arrêtions dans le Pas-de-Calais dans un petit village appelé Magnicourt-

en-Conté3 tout près de Saint-Pol-sur-Ternoise. Au bout de deux ou trois jours, nous retournions aux tranchées du

côté de Souchez..4"

Antoine Gayet (cl. 16) de Mionnay (Ain), ouvrier agricole dans l'Ain jusqu'à sa mobilisation en avril 1915,

puis, après guerre, fraiseur-tourneur chez Berliet à Vénissieux, puis ajusteur–raboteur à Oullins, aux ateliers du

P.L.M., avant de se retirer à Feurs, soldat au 71e R.I., puis versé au 172e R.I, a failli avoir les pieds gelés, ce qu'il

raconte fort bien ici, avec une brève analyse de l'âme des chevaux, avant d'évoquer le sauvetage harassant d'un

camarade aux deux pieds tout à fait gelés:

T- "Alors le gel, pour les pieds gelés: trois degrés, et vous avez les pieds gelés! Vous savez pas pourquoi? Parce

que la circulation se fait plus, surtout avec les molletières! Ça vous serre la jambe, quand elle est mouillée, ça vous

serre la jambe!

E- A plus trois ou à moins trois?

T- A moins trois! Ça gèle à moins trois: ça y est! Moins trois, moins quatre, vous avez les pieds gelés! Moi, j'ai

pas eu les pieds gelés, mais il s'en est fallu d'une demi-journée, parce que j'ai senti que j'avais les pieds si chauds…

"Oh, bon sang, j'ai ben tant chaud aux pieds!" Et puis je tâte mes souliers: "Oh la la! " J'ai été obligé de prendre

mon couteau pour couper les lacets, je pouvais pas les défaire tellement ça tirait! Et puis après j'ai pris des

machins (fils) téléphoniques qui traînaient un peu partout, je me suis attaché les pieds dessus les souliers, quoi: y

avait que la semelle qui me servait! Alors y avait un machin (poste) de secours dans un ravin: ils venaient avec un

panier, avec quelques pansements, et ils faisaient pas grand chose; bien sûr, c'était pour dépanner! Alors ils

avaient fait un petit trou contre la butte, ils avaient mis une bâche ou deux pour se mettre un peu à l'abri. Alors je

suis été au poste de secours comme ça. "Eh ben", ils m'ont dit, "Eh ben t'as de la chance, parce que c'était temps

que tu les enlèves, tes souliers! Parce que t'aurais resté seulement trois heures de plus, tu pouvais pas les

enlever!". C'était tout gonflé! Fallait couper les souliers!… Alors on a été relevés après. Alors avec mes pieds

dessus, je risquais de faire un peu.. le chemin qu'il y avait à faire, à peu près 1 km…"

E- Donc vous aviez la semelle…et les fils électriques qui vous entouraient le pied?

T- Oui, oui, oui!

E- Et les chaussures étaient ouvertes dessus?

T- Oui, oui, oui! Par-dessus! On mettait ce qu'on trouvait, quoi! Alors les pieds par-dessus! Forcément! Alors,

après on est arrivé au repos. On est pas allé jusqu'au bout parce qu'ils pouvaient pas aller plus loin: on s'est arrêté

1 Localité de Flandre Occidentale flamande, à 10 km à l'ouest de Dixmude environ et à une quinzaine de kilomètres de la mer

du Nord (De Panne / De Zeepanne)

2 Dunkerque se trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lampernisse

3 Magnicourt-en-Comté est effectivement à proximité de Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais, et largement à 80 km à

vol d'oiseau au sud-ouest de Lampernisse (Belgique).

4 Souchez est au sud de Liévin et au nord d'Arras, à 35 km environ à l'est de Magnicourt-en-Comté.

vers un machin des chevaux, un parc, parce qu'il y avait beaucoup de parcs à ce moment-là pour les chevaux: y

avait pas tant de tracteurs que maintenant! Alors, avec le copain, là, on pouvait pas aller plus loin: "Demain, on

partira. Ils viendront nous chercher!". Alors tous ceux qui n'étaient pas passés au front, qui étaient à l'arrière, ils

venaient nous chercher pour nous évacuer à Marcelcave5. Bon! Alors il fallait passer la nuit! Alors les chevaux, ils

leur avaient donné à manger, un machin de foin et de paille. "Oh!", je dis au copain, "attends: j'ai encore ma toile

de tente, là!". On a défait les toiles de tente, attachées ensemble: "Et on couchera là-dessus! Je vais chercher du

foin!". Alors je vais chercher du foin, je ramassais le foin des chevaux. Ces pauvres bêtes, ils me regardaient, ils

avaient l'air de dire: "Tu parles d'un salaud, hein!" Ils savaient pas parler, mais rien qu'à les voir, on voyait bien

qu'ils comprenaient, qu'ils étaient pas contents! Mais moi, j'ai dit: "Mon vieux, c'est à celui qui se sauvera là-

dedans!". Enfin, j'ai emporté une grande brassée de foin et de paille…

E- Vous aviez l'impression qu'ils vous le reprochaient?

T- Ah oui, oui! Et puis moi comme je connais le cœur des chevaux! Puis j'aime les chevaux! C'est des bêtes que

j'aime …(émotion dans la voix) beaucoup! Alors ça me faisait ben mal, mais c'est la vie ou la mort! Alors, quand je

suis arrivé vers le collègue, il me dit: "Oh ben, ça va! On sera bien avec ça!" Alors on a fait un petit matelas, puis

on a mis les machines (les toiles de tente) par dessus, et puis on a dormi. On s'est mis bien l'un contre l'autre pour

se tenir chaud et on a dormi. Et puis le lendemain, vers les 9 heures, ils sont venus nous chercher, et ils nous ont

emmenés à Marcelcave… Mais on marchait comme sur des épingles! On avait un commencement de pieds gelés

quand même, hein!

E- Ah! Ça faisait ça? On pouvait pas…

T- Les pieds enflaient! Les pieds enflaient! Alors quand on est arrivé chez nous, eh ben mon ami, les femmes et tout

ça, elles nous ont dit: "Hein, mes pauvres enfants, qu'est-ce que vous avez que vous marchez ben si mal?". On dit:

"On a les commencements des pieds gelés!'. Alors les femmes se sont mises à faire des chaussettes, des foulards…

On a resté que huit-dix jours, mais alors pfffou! On est parti avec des foulards, des chaussettes! C'était bien!

E- Et alors, y en a qui ont eu les pieds gelés, là, parmi vos copains?

T- J'ai pas eu connaissance qu'ils ont eu les pieds gelés amputés… Y en a un (mais c'était à Bouchavesnes alors,

c'était avant ça), je l'ai emporté sur mon dos! On a tombé peut-être… Oh! Ça faisait bien 3 km, pas loin! Dans la

boue, dans le.. Ce qui était le plus embêtant, c'étaient les fils de téléphone qui traînaient un peu partout! Alors on

s'entravait dedans, et puis on dégringolait! Alors fallait se…On pleurait! On disait: "Oh! mon vieux, autant être

mort que faire un boulot pareil! " Oh oui! Enfin, finalement, on est arrivé au bout! Et le copain, il a été évacué tout

de suite, il a été à Issy-les-Moulineaux, vers Paris, et ils lui ont coupé les deux pieds! Alors il m'a écrit peut-être un

mois après (pas tout de suite, bien sûr) et il m'a dit: "Gayet, je te dois la vie! Tu m'as sauvé la vie! (émotion) Parce

que sans toi, je serais mort!". Parce que tous ceux qui l'ont opéré, ils lui ont dit: "Vous avez eu de la chance que

votre copain, il vous a emporté!" Il pouvait pas marcher, il fallait le porter sur le dos! Et on tombait, pardi!

Forcément!

E- Sur plusieurs kilomètres, vous l'avez traîné?

T- Oh, bien 3 km… Alors on est tombé peut-être… cinq-six fois, je sais pas combien. Alors on se relevait, on était

pleins de boue (rire). C'était un drôle de boulot! Alors après, pour me guérir, moi je suis remonté en ligne! Avec un

peu de ravitaillement… Et voilà!"

Lutte contre le froid

Connaissant le mal que pouvaient infliger le froid et les gelures, les soldats ont tenté de s'en prémunir, et

l'armée leur a aussi fourni des moyens de lutte.

En ce qui concerne les mesures prises par l'armée française, Amand Beyron (cl. 11) né à Viricelles, fils d'un

chapelier de Chazelles-sur-Lyon, directeur d'usine textiles plus tard, musicien-brancardier au 99e R.I. de Vienne

signale brièvement dans son journal de guerre en janvier 1915, la réception de peaux de mouton, de galoches et de

lainages:

"Samedi 23 Janvier - […] Le régiment reçoit toujours des peaux de moutons pour les hommes des tranchées

qui en ont bien besoin, des galoches aussi, des sabots, aussi des lainages. Dans qq. jours tout le monde sera bien

servi, heureusement. Le froid peut venir, on pourra tenir le coup sans trop de bronchites et de fluxions de

poitrine."

Cet optimisme paraît irréaliste si l'on songe à ce qu'ont vécu les Poilus dans ce premier hiver et dans les

suivants. Pour ce qui est des galoches et sabots, aucun témoin (et même pas Amand Beyron dans la suite de son

journal) n'en a indiqué l'usage effectif , incompatible en première et deuxièmes lignes avec la nécessité d'être

toujours prêt à riposter à une attaque, ce qui suppose d'avoir ses godillots aux pieds.

Le moyen de lutte le plus simple contre le froid, sans recours au moindre accessoire, est celui que signale

Ernest Pigeron (cl. 17) né à Montaiguët-en-Forez (Allier), qui a passé son enfance à Loddes (Allier) et a fait un

apprentissage de boucher, profession exercée à Moulins avant son incorporation en janvier 1916, à Roanne et au

Coteau ensuite, avant de se retirer à Renaison. Avec le 3e Bataillon de Zouaves de Lyon, il a connu le froid des

5 Localité située à 30 km au sur-ouest de Péronne et 15 km à l'est de Villers-Bretonneux, dans la Somme

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250

251

251

252

252

253

253

254

254

255

255

256

256

257

257

258

258

259

259

260

260

261

261

262

262

263

263

264

264

265

265

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270

271

271

272

272

273

273

274

274

275

275

276

276

277

277

278

278

279

279

280

280

281

281

282

282

283

283

284

284

285

285

286

286

287

287

288

288

289

289

290

290

291

291

292

292

293

293

294

294

295

295

296

296

297

297

298

298

299

299

300

300

301

301

302

302

303

303

304

304

305

305

306

306

307

307

308

308

309

309

310

310

311

311

312

312

313

313

314

314

315

315

316

316

317

317

318

318

319

319

320

320

321

321

322

322

323

323

324

324

325

325

326

326

327

327

328

328

329

329

330

330

331

331

332

332

333

333

334

334

335

335

336

336

337

337

338

338

339

339

340

340

341

341

342

342

343

343

344

344

345

345

346

346

347

347

348

348

349

349

350

350

351

351

352

352

353

353

354

354

355

355

356

356

357

357

358

358

359

359

360

360

361

361

362

362

363

363

364

364

365

365

366

366

367

367

368

368

369

369

370

370

371

371

372

372

373

373

374

374

375

375

376

376

377

377

378

378

379

379

380

380

381

381

382

382

383

383

384

384

385

385

386

386

387

387

388

388

389

389

390

390

391

391

392

392

393

393

394

394

395

395

396

396

397

397

398

398

399

399

400

400

401

401

402

402

403

403

404

404

405

405

406

406

407

407

408

408

409

409

410

410

411

411

412

412

413

413

414

414

415

415

416

416

417

417

418

418

419

419

420

420

421

421

422

422

423

423

424

424

425

425

426

426

427

427

428

428

429

429

430

430

431

431

432

432

433

433

434

434

435

435

436

436

437

437

438

438

439

439

440

440

441

441

442

442

443

443

444

444

445

445

446

446

447

447

448

448

449

449

450

450

451

451

452

452

453

453

454

454

455

455

456

456

457

457

458

458

459

459

460

460

461

461

462

462

463

463

464

464

465

465

466

466

467

467

468

468

469

469

470

470

471

471

472

472

473

473

474

474

475

475

476

476

477

477

478

478

479

479

480

480

481

481

482

482

483

483

484

484

485

485

486

486

487

487

488

488

489

489

490

490

491

491

492

492

493

493

494

494

495

495

496

496

497

497

498

498

499

499

500

500

501

501

502

502

503

503

504

504

505

505

506

506

507

507

508

508

509

509

510

510

511

511

512

512

513

513

514

514

515

515

516

516

517

517

518

518

519

519

1

/

519

100%