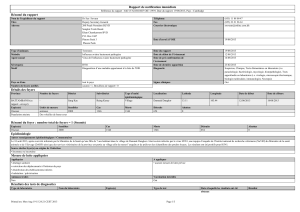

FRANCE - CAMBODGE 2011

14/07

© EFEO

retour

sur images

LES TEMPS FORTS DE 2010-2011

5

4

LE TEMPLE-MONTAGNE DU

BAPHUON RENAÎT À ANGKOR

Implanté au cœur de l’ancienne cité

royale d’Angkor Thom, au sud du Pa-

lais royal, occupé sans discontinuité

durant plusieurs siècles, le Baphuon

est l’un des plus grands édifices reli-

gieux du Cambodge ancien. Struc-

ture pyramidale à trois étages sur-

montée de galeries pourtournantes,

ce temple-montagne dédié au culte

du Linga fut construit au milieu du XIe

siècle. Resté caché sous la forêt tro-

picale pendant des centaines d’an-

nées, le Baphuon est l’un des pre-

miers monuments angkoriens à être

exhumé au début du XXe siècle.

En 1960, afin d’enrayer la ruine avan-

cée de l’édifice, l’archéologue Ber-

nard-Philippe Groslier entreprend, à

partir des éléments retrouvés sur

place, une vaste opération d’anasty-

lose incluant la mise en œuvre de

renforts à l’arrière des soubasse-

ments du temple-montagne. Son

projet est malheureusement inter-

rompu par la guerre en 1971. La dis-

parition des archives du chantier en

1975 et l’étendue du champ de dé-

pose en ont fait un des chantiers les

plus difficiles de l’espace angkorien.

Depuis l’appel lancé par Sa Majesté

Norodom Sihanouk en novembre

1991 lors de la conférence de Paris

à l’UNESCO et l’inscription du site

d’Angkor sur la liste du Patrimoine

mondial en 1992, la France s’est

engagée dans un vaste programme

de coopération visant à sauvegarder

et à mettre en valeur le patrimoine

angkorien. Elle y a consacré plus de

10 M€ depuis 1995, dont 6 M€ prove-

nant du ministère des Affaires étran-

gères et européennes.

Menée depuis 1995, la restauration

du Baphuon, également financée par

l’École française d’Extrême-Orient

(2,9 M€) et le ministère de la Culture,

faisait partie intégrante de ce pro-

gramme de coopération. L’EFEO en a

été le maître d’œuvre, en partenariat

avec APSARA, l’autorité cambod-

gienne pour la protection du site et la

gestion de la région d’Angkor. Ce pro-

jet a été conduit dans le cadre de

l’action du Comité International de

Coordination pour la sauvegarde

d’Angkor (CIC), co-présidé par la

France et le Japon.

Le chantier du Baphuon a porté sur

la consolidation des trois étages de la

pyramide du temple et la restaura-

tion des éléments de façade caracté-

ristiques de cette structure (sou-

bassements, galeries, sanctuaires

d’axes). Au-delà du caractère specta-

culaire des travaux réalisés, de la

formation de 300 personnes aux mé-

thodes de restauration, ce chantier

aura aussi été un formidable labora-

toire de recherche sur l’histoire des

techniques de construction et leurs

différentes phases d’évolution. Le

temple, abandonné pendant plu-

sieurs siècles, a enfin retrouvé sa

splendeur que les visiteurs pourront

admirer dès la fin de l’année 2011.

ENTRETIEN AVEC

PASCAL ROYÈRE, ARCHITECTE,

MEMBRE DE L’EFEO,

DIRECTEUR DU PROGRAMME DE

RESTAURATION DU BAPHUON

Quelles sont les particularités du

temple du Baphuon par rapport aux

autres principaux temples d’Angkor ?

Le Baphuon fut probablement l’un

des édifices majeurs, avec l’ensemble

constitué par le Palais Royal, autour

duquel se structura la ville angko-

rienne au cours du siècle qui précéda

la construction de l’enceinte d’Angkor

Thom. Le temple a ensuite été re-

configuré lors de la refonte boud-

dhique du XVIe siècle. Une bonne par-

tie des pierres du monument a été

utilisée pour constituer une repré-

sentation du Bouddha couché. Le

temple fut ensuite progressivement

laissé à l’abandon.

Malgré de nombreuses consolida-

tions, le Baphuon a connu de graves

effondrements et s’est transformé en

une colline couverte de végétation.

LA RESTAURATION DU BAPHUON

La façade Est du temple après dégagement en 1935. © EFEO - Fonds Cambodge réf. CAM11552 Fouille archéologique des remblais de la face Sud.

Restauration de la sculpture du Bouddha couché datant du XVIe siècle sur le 2e étage de la façade Ouest. © Gilles Angles Au début du XXe siècle, l’EFEO a pris

en charge sa conservation, mais

ce n’est qu’en 1960 que les travaux

de restauration débutèrent. Il fallut

opter pour une solution radicale : dé-

monter le temple pierre par pierre,

consolider son ossature, et le recons-

truire.

Quelles ont été les principales diffi-

cultés de la réalisation de ce chan-

tier titanesque ?

Il a fallu patiemment identifier les

300 000 blocs de grès abandonnés

sur plus de dix hectares, redéfinir les

plateformes, reconstruire les gopura

et les galeries des étages supérieurs.

Une dimension nouvelle à Angkor a

alors été intégrée, celle de la conser-

vation et de la restauration de deux

états historiques du monument : le

XIe siècle, avec la restauration de la

pyramide, et le XVIe siècle, au travers

de la conservation de la sculpture

colossale du Bouddha gisant sur le

deuxième étage de la façade Ouest.

De nouvelles techniques de restau-

ration ont-elles pu émerger grâce à

ce chantier ?

L’une des principales difficultés rési-

dait dans la disparition des docu-

ments graphiques ayant servi aux in-

ventaires des maçonneries avant

démontage de l’ensemble des fa-

çades des trois étages. Ces docu-

ments étaient très importants, car ils

constituaient ce que l’on pouvait ap-

peler le « plan d’assemblage » du

temple. Leur disparition en avril 1975

à Phnom Penh nous a contraints à

élaborer une méthode d’identifica-

tion des pierres déposées, en vue de

comprendre l’unique possibilité de

remontage du monument. Pour y

parvenir, nous avons travaillé sur

l’identification des décors qui

caractérisaient ces milliers de pier-

res, pour progressivement aboutir à

la création de familles de pierres

appartenant à un même mur, une

même façade. Il s’agit ici d’une mé-

thode de travail pour recomposer un

puzzle géant en trois dimensions qui

n’avait jamais été utilisée auparavant

à Angkor.

Qu’a permis de découvrir le projet de

restauration sur l’histoire du site ?

Ce chantier a permis de collecter

toute une documentation sur l’his-

toire des techniques, les processus

de construction, mais aussi de com-

prendre les séquences temporelles,

les phases de réaffectation et de re-

fonte religieuse du temple. Nous

avons, par exemple, mis au jour des

informations sur l’existence d’un

temple plus ancien qui aurait occupé

l’espace actuel de l’emprise du Ba-

phuon, et aurait été partiellement

démonté pour permettre la construc-

tion du temple-montagne au milieu

du XIe siècle.

@ www.efeo.fr

www.autoriteapsara.org

L’ÉCOLE FRANÇAISE

D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO)

Fondée en 1900 à Hanoi, l’EFEO a pour mission la recherche interdisciplinaire

sur les civilisations asiatiques, de l’Inde au Japon. Établissement public sous

tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’EFEO est

présente dans 12 pays d’Asie, à travers 18 centres. Elle regroupe 42 chercheurs

permanents assurant des études sur le terrain et animant un réseau de coopé-

rations locales et d’échanges internationaux entre scientifiques orientalistes.

Au Cambodge, l’EFEO a joué un rôle pionnier dans le dégagement, l’étude et

la restauration des sites archéologiques et des temples. Elle a aussi ouvert la

voie à différentes disciplines (histoire, épigraphie, philologie, ethnologie et

études religieuses). Elle est à l’origine, ou a largement contribué, à la mise

en place d’importantes institutions comme la Conservation d’Angkor (1907),

le Musée national (1920) et l’Institut bouddhique (1930). À l’issue de la pé-

riode khmère rouge, l’EFEO a repris pied à Phnom Penh dès 1990, puis à Siem

Reap en 1992 à la demande du gouvernement cambodgien.

À Phnom Penh, des projets sont hébergés et menés, en partenariat avec des

institutions cambodgiennes : le Fonds d’édition des manuscrits du Cambodge

au Vat Unnalom et l’atelier de conservation-restauration de sculpture du Mu-

sée national. Un inventaire archéologique et des recherches sur des lieux

saints du Cambodge ancien sont également conduits, en liaison avec le mi-

nistère de la Culture.

Le centre de Siem Reap regroupe des activités essentiellement centrées sur

les études angkoriennes : la conservation et l’étude architecturale du temple

(projet Baphuon), l’archéologie urbaine à Angkor, l’étude des âçrama (mo-

nastères), et celle de l’aménagement du territoire angkorien. Son action

s’inscrit dans le cadre d’une coopération internationale, coordonnée par

l’UNESCO, menée en partenariat avec l’Autorité APSARA et des universités

françaises et étrangères.

Bas-reliefs du pavillon axial Nord du 2e étage.

© EFEO

Travaux de finition du pavillon axial Est du 2e étage. © EFEO

Ang

kor

© EFEO

6 7

RETOUR SUR

L’HISTOIRE DU MARCHÉ…

L’édification du Marché central, le

Phsar Thmey, a suivi le développe-

ment de la ville de Phnom Penh. En

1865, deux ans après le début du pro-

tectorat, la cité est choisie pour ac-

cueillir la capitale. En 1875, elle

compte 30 000 habitants.

En 1920, au sortir de la première

guerre mondiale, Phnom Penh

compte trois quartiers distincts, au

Nord le quartier européen autour du

Phnom, essentiellement résidentiel,

au centre le quartier chinois, le plus

commerçant, et au Sud le pouvoir

royal. La France lance en métropole

et dans ses colonies une nouvelle

politique urbaine. Elle envoie un des

éminents architectes de la toute nou-

velle Société française d’urbanisme,

Ernest Hébrard, qui va créer l’École

indochinoise. Basée à Hanoi, celle-ci

impose un style rationnel et hygié-

niste, adapté au climat.

À la fin des années 1920, la construc-

tion d’un nouveau marché s’impose,

le Phsar Chaas (ou « Vieux marché »),

construit en fonte et en brique en

1892, ne suffit plus. La ville compte

alors 90 000 habitants. La municipa-

lité fait appel à la Société des grands

travaux de Marseille pour remblayer

l’emplacement du marché actuel, à

l’époque marécageux. 651 000 m3 de

terre sont apportés pour créer

200 000 m² de terrains nouveaux, en

plein cœur du quartier chinois.

Le projet de marché va être approuvé

en 1930, mais la grande crise va re-

tarder sa réalisation. Il faut attendre

1934 pour établir un programme re-

latif à « la construction du Marché

central et à l’aménagement du nou-

veau quartier Boeng Déchor ». La

réalisation est confiée à Jean Des-

bois, l’architecte de la ville depuis

1925, concepteur notamment de

l’Hôtel royal, qui élabore quatre pro-

jets. Son premier projet, choisi par la

commission municipale en 1934,

sera bâti par la SIDEC (Société Indo-

chinoise d’Études et de Construc-

tion), basée à Saigon. L’architecte

Louis Chauchon, auparavant respon-

sable de la construction de la biblio-

thèque municipale, met en œuvre le

plan de Jean Desbois. Les premières

pierres sont posées en août 1935, le

chantier s’achèvera en juin 1937. La

coupole, d’un diamètre de 30 mètres

et d’une hauteur de 26 mètres, est la

sixième au monde par sa taille. Elle

est inaugurée par le Roi Sisowath

Monivong en septembre 1937.

Extrait de

Marché central, Histoire d’une rénovation,

Melon Rouge Édition, Phnom Penh, 2011.

LA RÉNOVATION DU MARCHÉ CENTRAL

marché

central

Avec l’appui de l’Agence française de Développement (AFD), la municipalité de Phnom Penh s’est engagée dans un vaste programme de rénovation de l’un des joyaux

de la capitale, le Marché central (ou « Phsar Thmey »), comprenant plusieurs composantes : la rénovation du bâtiment historique, l’aménagement des zones com-

merciales développées autour du marché, l’amélioration des conditions de travail, notamment sanitaires, des commerçants, l’accessibilité du marché, la mise en

place d’une régie autonome permettant le financement de la maintenance des installations.

À gauche : les abords du marché en 1938,

tout juste un an après son inauguration. © Jean Desbois

À droite : le Marché central en 2011 © Agence Melon Rouge

HENG PISETH*:

“UN MARCHÉ RÉNOVÉ POUR

MIEUX TROUVER CHAUSSURE

À SON PIED”

« Piseth Heng est né à Phnom Penh en 1983. Très jeune, il commence à tra-

vailler avec sa mère et sa sœur dans la vente de chaussures au Marché cen-

tral, en parallèle à ses études (…).

Piseth prend la suite de sa mère en 2005 (…). Les travaux de rénovation ont

rendu provisoirement l’accès à certains stands plus difficile. Selon Piseth, les

ventes ont souvent pâti de cette situation, même pour les commerces déjà

installés dans la partie rénovée (…).

Néanmoins, la rénovation du Marché central a amené l’hygiène, le confort et

une meilleure sécurité (…). L’accès aux stands a été facilité. Si la rénovation a

donc pu ralentir l’économie des commerçants et réduire leur espace de vente,

le secteur rénové offre aujourd’hui un lieu plus propre, accessible et agréable

pour eux et la clientèle. »

Extrait de Marché central, Histoire d’une rénovation, Melon Rouge Édition, Phnom Penh, 2011.

* L’éditeur a volontairement modifié les noms afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées.

En lisant le livre Marché central, His-

toire d’une rénovation, on se rend

compte qu’il s’est écoulé dix ans

entre les premières discussions au-

tour du projet et l’inauguration des

travaux en mai 2011. Quelles ont été

les principales étapes de ce projet et

les difficultés rencontrées ?

Alors que le projet initial en discus-

sion concernait trois marchés de la

capitale - outre le Phsar Thmey, le

Phsar Chaas et le Phsar Kandal -, le

choix final a été de se concentrer uni-

quement sur le Phsar Thmey. S’en-

gage alors une phase institution-

nelle : le projet, approuvé par l’AFD

en 2003, bénéficie d’une subvention

de 4,5 millions d’euros en octobre

2004. Après avoir obtenu confirma-

tion d’un cofinancement de la muni-

cipalité de Phnom Penh d’un mon-

tant de 1,5 millions d’euros, plusieurs

conditions devaient être remplies

pour engager le projet, notamment le

recensement des commerçants tra-

vaillant dans le Marché et la mise en

place d’une structure de recette au-

tonome chargée de financer la main-

tenance des installations.

Cette phase institutionnelle s’est

achevée en 2007 avec l’adoption des

statuts de la Régie autonome du Mar-

ché central. Afin d’assurer la péren-

nité des travaux de réhabilitation,

cette nouvelle structure devra gérer

les produits de redevance et garantir

des prestations de service par un

partenariat public-privé.

Parallèlement, le travail de concep-

tion et de construction du nouveau

Marché central a été attribué fin

2006, après un long processus de re-

crutement, au cabinet d’architectes

français, Arte-Charpentier, dont

l’une des plus prestigieuses réalisa-

tions est celle de l’Opéra de Shan-

ghai, et à l’entreprise VillaParc, réu-

nis en groupement. La conception

s’est avérée complexe compte tenu

LA RÉNOVATION DU MARCHÉ CENTRAL

UN PROJET DE LONGUE HALEINE

Question posée au directeur de l’Agence française de Développement,

M. Eric Beugnot

des nombreux enjeux liés au mar-

ché : la définition des objectifs des

pouvoirs locaux en termes de mobi-

lité et de stationnement à l’échelle du

quartier, le diagnostic de l’état phyto-

sanitaire de la structure historique,

l’organisation et le dimensionnement

des stands, un déplacement des

commerçants pendant la phase de

chantier, qui leur permettrait de

conserver leur activité économique.

Particulièrement délicat, étant donné

la crainte de beaucoup de commer-

çants de perdre leur concession, ce

problème a été résolu par la

construction de stands provisoires à

la périphérie immédiate du bâtiment.

Les travaux ont pu démarrer début

2009 et se sont déroulés pendant la

durée prévue, un peu plus de deux

années. Ce projet a constitué un défi :

rendre au Marché central sa splen-

deur d’antan, tout en maintenant

l’activité commerciale qui l’a tou-

jours accompagnée.

© Agence Melon Rouge

Inauguration du Marché central, par le gouverneur de Phnom Penh, S.E.M. Kep Chuktema,

et l’ambassadeur de France (Phnom Penh, 25 mai 2011).

© AFD

Disponible à la vente à l’agence Melon Rouge (contact : [email protected]).

MARCHÉ CENTRAL

HISTOIRE D’UNE RÉNOVATION

Cet ouvrage de l’AFD retrace l’histoire du

marché et l’historique du projet de réhabilita-

tion, notamment à travers des témoignages

d’experts et de commerçants, ainsi que des

reportages photos.

8 9

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%