Gonocoque et Méningocoque : Caractéristiques et Infections

Telechargé par

Mohamed Aymene Merad

Gonoccoque

les formes généralisées, plus fréquentes chez la femme.

bactérie est très fragile, n'est pathogène que pour l'espèce humaine

La reconnaissance d'une infection gonococcique impose une enquête épidémiologique à la recherche des

partenaires contaminants ou contaminés pour les traiter efficacement et éviter le risque de dissémination.

On peut également révéler les antigènes gonococciques par co-agglutination ou technique

immunoenzymatique.

L’infection à chlamydia est le plus souvent associée à une infection à gonocoque.

Les infections cutanées du gonocoque sont des purpura.

méningocoque

apparaissant parfois capsulés et en situation intraleucocytaire dans le liquide céphalo-rachidien purulent.

Elle peut se cultivée sur milieu ordinaire.

une bactérie fragile, craignant le froid, les variations de pH, la dessication. Il ne survit que très peu de

temps dans le milieu extérieur.

Lactose(-) (ce dernier caractère le différencie de Neisseria lactamica, commensal souvent confondu avec

Neisseria méningitidis)

Facteurs de virulence : Le méningocoque ne produit pas d'exotoxines mais possède une endotoxine à

structure lipopolysaccharidique. Les souches pathogènes possèdent des pili facilitant leur adhésion et

produisent des IgA protéases.

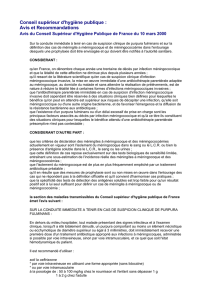

"purpura fulminans" de Henoch ou syndrome de Waterhouse-Frederichson, est caractérisée par une

infection méningée et septicémique accompagnée de purpura hémorragique et de collapsus.

C'est dans les tranches d'âge où les taux d'anticorps circulants sont les plus faibles que la maladie est la plus

fréquente (6 à 24 mois)

L'immunisation naturelle se produirait par la colonisation du rhino-pharynx par des méningocoques ou par

des commensales proches telle que Neisseria lactamica.

La fixation est facilitée par l'IgA protéase

rares souches produisent une pénicillinase (des souches de sensibilité diminuée aux bêtalactamines)

1

/

1

100%