LE PIED DIABETIQUE

Les troubles trophiques du pied diabétique et leurs complications qui conduisent au risque

d'amputation restent toujours un problème majeur de santé publique tant par leur coût que par

leur morbidité et les handicaps fonctionnels et psychologiques qu'ils entraînent .Vingt pour cent

environ des diabétiques consultent au moins une fois dans leur vie pour des lésions du pied. Les

études anglo-saxonnes ou scandinaves font apparaître un risque d'amputation du pied multiplié

par 10 à 15 chez le diabétique.

Des progrès ont cependant été réalisés ces dernières années, , grâce à une meilleure

compréhension physiopathologique des troubles trophiques du pied, à l'amélioration du

dépistage des patients à risque et à la création de centres multidisciplinaires de prise en charge.

Un effort d'information, portant en particulier sur l'urgence d'une prise en charge globale pour

limiter les dégâts éventuels, ainsi qu'une meilleure sélection des diabétiques à risque pour

instaurer une véritable politique de prévention sont les conditions nécessaires pour atteindre les

objectifs fixés par la déclaration de Saint-Vincent d'une réduction de moitié des amputations

chez les diabétiques.

Le trépied physiopathologique : neuropathie ischémie infection.

Le pied est une cible privilégiée du diabète pour trois raisons essentielles :

- par son rôle mécanique de sustentation du corps, il est soumis à des pressions élevées, statiques

et dynamiques qui peuvent favoriser les ruptures tissulaires ;

-sa localisation à l'extrémité inférieure du corps humain le rend vulnérable face au

développement de la neuropathie qui atteint de préférence les fibres nerveuses les plus longues,

et de l'artériopathie qui est volontiers distale ;

- enfin, le pied est dans une atmosphère confinée, ce qui explique les macérations fréquentes, le

risque d'infection et l'importance dans la prévention des recommandations d'hygiène rigoureuse.

Neuropathies

Ce sont essentiellement les formes diffuses de neuropathie périphérique ou autonome qui sont

concernées. Complication classique de la maladie diabétique, la neuropathie n'attire pas assez

l'attention des praticiens. Elle est souvent latente, insidieuse et mérite d'être recherchée

systématiquement. En fonction des critères retenus et de la population considérée, la prévalence

de la neuropathie varie, selon les études, de 15 à 100 % parmi les diabétiques. Elle est

probablement aussi fréquente dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. Elle

augmente en fonction de l'âge, de la durée d'évolution du diabète et, surtout, elle est en

corrélation inverse avec la qualité de l'équilibre glycémique au long cours. D'autres facteurs

peuvent également intervenir comme la prédisposition génétique, les variables démographiques

(âge, taille, sexe masculin) et surtout la superposition de toxiques comme l'alcool.

Il est important de noter que toutes ces anomalies sont la conséquence de l'hyperglycémie

chronique sur le nerf périphérique et que la grande étude américaine DCCT (Diabetes control

and complications trial) a montré qu'un équilibre glycémique strict au long cours pouvait

prévenir ou stabiliser l'évolution d'une neuropathie.

Dans la neuropathie diabétique sensitivo-motrice, l'atteinte prédomine sur les petites fibres et les

fibres amyéliniques et a une évolution centripète avec atteinte initiale élective au niveau du pied.

Ces lésions entraînent une perte ou tout au moins une diminution des sensibilités protectrices,

thermiques et douloureuses. Une diminution de la sensibilité vibratoire tactile et profonde s'y

associe volontiers. Cette atteinte sensitive doit être recherchée systématiquement, même en

présence d'une neuropathie douloureuse, en sachant utiliser les moyens simples que sont le

monofilament et le diapason gradué.

L'atteinte neurologique motrice est plus rarement symptomatique. Elle peut cependant entraîner

un déséquilibre entre les muscles extenseurs et fléchisseurs du pied, une amyotrophie des

interosseux et favoriser ainsi l'apparition de déformations.

La neuropathie autonome diminue la transpiration et entraîne l'ouverture de shunts vasculaires

profonds drainant la vascularisation du territoire cutané vers le territoire osseux. Il s'ensuit une

sécheresse et une fragilisation cutanée qui favorisent les fissurations, sources potentielles

d'infection. Par ailleurs, l'hyper vascularisation profonde s'accompagne d'une résorption et donc

d'une fragilisation osseuse. Au maximum et à la faveur parfois de traumatismes minimes, la

neuropathie autonome va favoriser l'apparition rapide de déformations importantes du pied dans

le cadre d'une ostéoarthropathie neurogène avec constitution à l'extrême d'un pied de Charcot.

Artériopathie des membres inférieurs

Chez le diabétique, le risque relatif d'artérite des membres inférieurs est de 4,5. L'incidence

augmente avec l'âge et l'ancienneté du diabète. Les facteurs de risque vasculaire classiques

(tabac, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, sédentarité) sont associés à l'atteinte

vasculaire chez le diabétique mais ne suffisent pas à en expliquer la prévalence élevée et la

surmortalité. Il existe des facteurs pathogéniques spécifiques de l'athérothrombose diabétique,

responsables des particularités anatomo-cliniques et évolutives de l'artériopathie des membres

inférieurs chez le diabétique. Il y a encore peu de données épidémiologiques ou d'études

d'intervention qui permettent d'affirmer la relation entre le degré d'hyperglycémie chronique et la

macroangiopathie chez le diabétique. Si effectivement, dans le diabète de type 2, les lésions de

macroangiopathie sont souvent présentes à la découverte du diabète, il apparaît à l'évidence que

l'apparition d'une hyperglycémie chronique marque un tournant évolutif dans l'athérogenèse,

avec en particulier l'accélération des phénomènes d'athérothrombose. Les liens

physiopathologiques entre l'hyperglycémie et la macroangiopathie sont en effet multiples :

glycation avancée des protéines, hypercoagulabilité et hypo fibrinolyse, anomalies

fonctionnelles endothéliales, augmentation du stress oxydatif.

S'il n'y a pas de différence histologique avec les artériopathies touchant les non-diabétiques,

l'atteinte artérielle des membres inférieurs du diabétique se caractérise par un certain nombre de

particularités. Elle est volontiers diffuse et bilatérale. Elle prédomine sur les artères de moyen et

de petit calibre. Elle est en général associée à des lésions d'autres territoires, coronaire,

carotidien ou rénal. Par ailleurs, il existe volontiers des calcifications artérielles, le plus souvent

en rail continu de calcifications denses (médiaclcose), qui ont deux conséquences pratiques

importantes :

elles peuvent rendre ininterprétables les mesures de pression à la cheville ;

elles peuvent également entraîner des difficultés de la chirurgie de revascularisation.

La topographie de l'atteinte vasculaire est également particulière au diabétique. Les lésions

proximales sont bilatérales, multiples, étagées et l'atteinte fréquente des fémorales profondes

réduit fortement les possibilités de suppléance en cas de thrombose des gros troncs. Quant aux

lésions distales, elles sont diffuses, bilatérales, symétriques, et touchent volontiers les troncs

tibio-péroniers et les trois artères de jambe. En revanche, les artères pédieuses sont relativement

respectées, ce qui autorise des tentatives de revascularisation distale. L'artériopathie des

membres inférieurs s'associe volontiers, chez le diabétique, à des lésions diffuses de

microangiopathie. Celle-ci joue toutefois un rôle beaucoup moins important qu'il n'était admis,

comme en attestent les bons résultats des pontages distaux . Enfin dans la majorité des cas,

l'atteinte artérielle est associée à des lésions neuropathiques, ce qui rend compte de tableaux

cliniques parfois trompeurs. La claudication intermittente est relativement rare chez le

diabétique. En outre, en présence d'un trouble trophique, le pied peut apparaître paradoxalement

chaud alors qu'existe une authentique ischémie. C'est pourquoi devant toute lésion, même

d'allure neuropathique, il est important de réaliser une exploration vasculaire systématique, au

minimum par prise de pression doppler et mesure de la pression transcutanée en oxygène

(TcPO2).

Infection

L'infection, très fréquemment observée dans les troubles trophiques du pied chez le diabétique,

en conditionne bien souvent le pronostic.

Elle représente encore un motif important d'amputation. La susceptibilité particulière des

diabétiques aux infections s'explique par les anomalies des fonctions des polynucléaires

secondaires à l'hyperglycémie et par l'hypoxie locale secondaire aux troubles macro et

microcirculatoires. De plus, la présence d'une infection profonde risque d'aggraver l'ischémie en

entraînant la formation de thrombus artériolaires qui vont perturber la diffusion des antibiotiques

sur le site infecté. L'infection est très souvent poly microbienne, aérobie et anaérobie ; les

candidoses sont également très fréquentes. Si les germes positifs habituels (Staphylococcus

aureus, S. epidermidis, streptocoque, entérocoque) sont habituellement présents, d'autres y sont

souvent associés. Il faut savoir réaliser un prélèvement initial en profondeur par ponction, voire

dans certains cas par biopsie lorsque cela est possible, avec transport protégé et analyse rapide

par un laboratoire spécialisé. L'antibiothérapie initiale à large spectre pourra ainsi être

rapidement complétée et adaptée. Le diagnostic de l'infection n'est pas toujours facile en raison

de l'indolence fréquente. Il est important de rechercher systématiquement toute infection

profonde afin de proposer un débridement en urgence et éviter une extension rapide du processus

infectieux tant en superficie (en général le long des loges anatomiques du pied avec nécrose)

qu'en profondeur vers l'os, les capsules articulaires, les tendons, avec le risque de survenue de

septicémie volontiers gravissime.

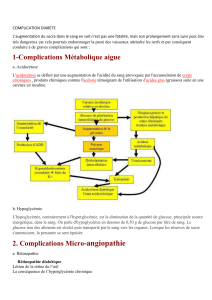

En définitive, les trois éléments de cette triade sont volontiers associés chez le diabétique et

contribuent à aggraver le risque, leur intrication entraînant volontiers des cercles vicieux, tels par

exemple la méconnaissance d'une infection en raison de l'atteinte neurologique sensitive ou

l'aggravation de l'ischémie secondaire à l'infection. On trouve, dans la littérature, plusieurs

études cherchant à préciser la part respective de ces différents facteurs.

Ainsi Gavin trouve, dans 60 % des cas d'ulcère du pied chez un diabétique, une atteinte

neurologique pure, dans 20 % des cas une ischémie isolée et, enfin, une combinaison de ces

facteurs dans 20 % des cas. Edmonds trouve de même 62 % d'atteinte neurologique

prédominante, 13 % d'atteinte vasculaire et 25 % de lésion mixte dans des ulcères du pied

diabétique. À l'origine des amputations pratiquées chez les diabétiques à la suite d'un trouble

trophique du pied, Pecoraro trouve 46 % d'ischémie, 59 % d'infection, 61 % de neuropathie et

81 % de mauvaise cicatrisation.

Les événements qui conduisent à l'amputation sont souvent en rapport avec plusieurs

mécanismes intriqués et, dans quatre cinquièmes des cas, on relève un traumatisme minime

initial.

Physiopathologie des principales lésions observées au niveau du pied diabétique

Gangrènes distales (syndrome de l'orteil bleu)

Elles reconnaissent quatre mécanismes principaux :

- le plus fréquent est l'artériopathie des membres inférieurs avec un épisode de thrombose

responsable d'une ischémie aiguë volontiers distale ;

- une deuxième éventualité fréquente est la complication d'une infection profonde par

l'apparition de micro thrombus secondaires responsables de l'ischémie. Elle est d'autant plus

probable qu'existent une microangiopathie et/ou une hyperglycémie ;

- une troisième cause, plus rare, est représentée par les emboles de cholestérol à partir d'une

plaque ulcérée des artères proximales des membres inférieurs. La survenue de ces emboles de

cholestérol, dont l'expression clinique est tout à fait évocatrice, peut être favorisée par des

traitements anticoagulants ou thrombolytiques ;

- enfin, la dernière cause retrouvée de gangrène des orteils peut être iatrogène, secondaire à

l'utilisation de substances vasopressives.

Mal perforant plantaire

Cette ulcération indolore est la manifestation habituelle du pied « neuropathique ». Deux

éléments jouent un rôle prépondérant dans l'apparition du mal perforant : d'une part, la

neuropathie responsable de la perte des sensibilités protectrices qui font que le patient ne se rend

pas compte des agressions dont son pied est victime et, d'autre part, les modifications des

pressions statiques ou à la marche au niveau de la plante du pied, secondaires aux déformations

fréquentes chez le diabétique.

La perte des sensibilités protectrices explique la fréquence des microtraumatismes répétés et

prolongés qui, à la longue, entraînent un épaississement de la couche cornée puis une rupture de

la barrière cutanée par phénomène de lyse inflammatoire. Ces microtraumatismes peuvent être

déclenchés par un corps étranger dans la chaussure, par un frottement de la chaussure.

D'autres événements, tels des actes intempestifs de pédicurie, des agressions de nature chimique

caustique ou thermique peuvent être en cause, mais sont plus rares.

Les troubles de la statique du pied, les troubles de la marche notamment favorisés par une

limitation de la mobilité articulaire, fréquente chez les diabétiques anciens, peuvent également

favoriser l'apparition de lésions en créant des zones soumises à des pressions excessives. On

retiendra, parmi les déformations les plus fréquemment observées, les anomalies des orteils en

griffe ou en marteau, la proéminence des têtes métatarsiennes, l'hallux valgus, la limitation de la

mobilité de la cheville, les conséquences d'une amputation distale antérieure, en particulier au

niveau du gros orteil. Au maximum peut être réalisé le pied cubique de Charcot dans les formes

évoluées de neuropathie avec ostéoarthropathie.

Dans tous les cas et même lorsque les déformations apparaissent relativement limitées, il est

important chez le diabétique, en particulier porteur d'une neuropathie sensitive, d'analyser les

pressions au niveau de la plante du pied au repos et à la marche avec différents dispositifs,

depuis la simple prise d'empreinte jusqu'à l'utilisation d'appareillage plus sophistiqué .

Les zones d'hyperkératose, les cals importants sont un signe d'alerte qui précède l'apparition,

même en l'absence de traumatisme, d'une ulcération.

En effet, lors de la marche, les zones d'hyperkératose sont soumises à des forces de cisaillement

conduisant à la formation de vésicules aseptiques profondes entre derme et épiderme. La

sécheresse et l'hypo vascularisation cutanée aidant, des fissures apparaissent, mettant en

communication ces vésicules avec l'extérieur et permettant ainsi le développement d'un abcès

indolore diffusant en profondeur et qui peut, en l'absence de prise en charge rapide, détruire les

tissus profonds et en particulier l'os. L'ablation précoce de ces zones d'hyperkératose et la mise

en décharge des zones d'hyper appui pourraient éviter un grand nombre de ces ulcérations. Dans

tous les cas, une surinfection profonde, une ischémie vont considérablement aggraver le

pronostic de ces ulcères qui n'ont aucune tendance à cicatriser spontanément.

Autres localisations des ulcères du pied chez le diabétique

Toujours favorisées par les troubles de la sensibilité et éventuellement l'ischémie, ces ulcérations

de siège atypique connaissent des mécanismes déclenchants différents. Les ulcérations latérales

du pied sont en général secondaires à des problèmes de chaussures. Les lésions présentes sur le

dos du pied sont dues à des traumatismes plus importants. Les escarres talonnières sont

particulièrement à craindre chez le diabétique alité pour un problème intercurrent, notamment

lorsqu'il présente une neuropathie sensitive. Ces patients doivent en conséquence bénéficier de

méthodes de prévention rigoureuse.

Autres localisations des ulcères du pied chez le diabétique

Toujours favorisées par les troubles de la sensibilité et éventuellement l'ischémie, ces ulcérations

de siège atypique connaissent des mécanismes déclenchants différents. Les ulcérations latérales

du pied sont en général secondaires à des problèmes de chaussures. Les lésions présentes sur le

dos du pied sont dues à des traumatismes plus importants. Les escarres talonnières sont

particulièrement à craindre chez le diabétique alité pour un problème intercurrent, notamment

lorsqu'il présente une neuropathie sensitive. Ces patients doivent en conséquence bénéficier de

méthodes de prévention rigoureuse.

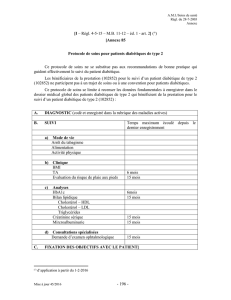

Classification :

Classification de WAGNER

grade

lésion

0

Pas de lésion, déformation, cellulite possible

1

Ulcère superficiel

2

Atteinte tendon ou capsule

3

Abcès ostéomyélite, osteoarthrite

4

Gangrène localisée, talon, avant pied

5

Gangrène étendue à tout le pied

6

6

1

/

6

100%