31-675-E-10

Stratégie

diagnostique

devant

une

surdité

de

l’adulte夽

M.

Kossowski

Résumé

:

Les

surdités

de

l’adulte

s’inscrivent

dans

des

cadres

nosologiques

conditionnés

par

la

nature

de

la

surdité.

La

première

étape

diagnostique

est

donc

une

qualification

du

déficit

auditif

qui

peut

être

une

hypoacousie

de

transmission,

de

perception

ou

de

type

mixte.

Elle

repose

avant

tout

sur

les

explorations

fonctionnelles

auditives

(audiométrie

tonale,

audiométrie

vocale,

impédancemétrie).

Le

cadre

nosologique

dans

les

surdités

de

transmission

est

défini

par

l’aspect

otoscopique.

Pour

les

surdités

de

perception,

le

cadre

nosologique

dépend

de

la

nature

endo-

ou

rétrocochléaire

de

la

surdité

mais

aussi

des

modalités

d’installation

aiguë

ou

brutale.

L’imagerie

est

indispensable

et

repose

avant

tout

sur

le

scanner

de

l’oreille

moyenne

en

cas

de

surdité

de

transmission,

l’imagerie

par

résonance

magnétique

(IRM)

et

le

scanner

en

cas

de

surdité

de

perception.

©

2020

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

Plan

■Introduction

1

■Rappel

succinct

d’anatomie

fonctionnelle

1

■Évaluation

clinique

du

patient

hypoacousique

2

Données

de

l’interrogatoire

2

Otoscopie

2

Évaluation

clinique

fonctionnelle

3

Évaluation

audiométrique

du

patient

hypoacousique

3

■Diagnostic

des

surdités

de

transmission

5

Pathologie

du

méat

acoustique

externe

5

Pathologie

du

tympan

6

Pathologie

de

l’oreille

moyenne

6

■Diagnostic

des

surdités

de

perception

10

Explorations

complémentaires

de

base

10

Surdités

de

perception

bilatérales

11

Surdités

unilatérales

ou

à

prédominance

unilatérale

12

■Surdités

mixtes

13

■Surdités

centrales

13

■Conclusion

13

Introduction

Une

surdité

se

définit

par

une

élévation

des

seuils

auditifs

et/ou

par

des

troubles

de

l’intelligibilité

c’est-à-dire

des

difficultés

de

compréhension

de

la

parole.

Le

motif

de

consultation

est

soit

la

gêne

ressentie

par

le

patient,

soit

celle

remarquée

par

l’entourage.

La

stratégie

diagnostique

consiste

à

déterminer

le

type

d’atteinte

et

le

niveau

lésionnel

afin

de

pouvoir

proposer

des

solutions

thé-

rapeutiques.

Les

moyens

mis

en

œuvre

reposent

sur

l’examen

otoscopique,

les

explorations

fonctionnelles

de

l’audition

mais

aussi

sur

l’imagerie.

Rappel

succinct

d’anatomie

fonctionnelle

Toute

structure

sensorielle

comporte

un

capteur

périphérique

sensible

à

un

stimulus

qui

lui

est

propre,

des

structures

centrales

permettant

d’analyser

l’information

et

une

connexion

entre

les

deux.

Pour

l’appareil

auditif,

le

stimulus

est

le

son

qui

est

une

vibra-

tion

aérienne.

Le

capteur

périphérique

est

constitué

par

l’oreille

et

ses

trois

compartiments

:

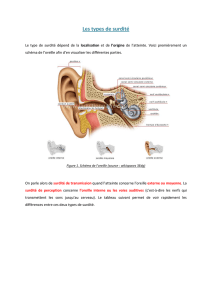

•

l’oreille

externe

constituée

par

le

méat

acoustique

externe

(MAE)

et

le

pavillon.

Le

méat

acoustique

concentre

la

vibra-

tion

aérienne

et

la

conduit

vers

le

tympan,

situé

au

fond

du

MAE

;

•

l’oreille

moyenne [1,

2],

dont

la

particularité

physiologique

est

d’être

une

cavité

aérienne

(caisse

du

tympan)

et

d’assurer

la

continuité

entre

le

tympan

et

les

structures

de

l’oreille

interne

grâce

au

système

tympano-ossiculaire

constitué

de

dehors

en

dedans

du

tympan,

du

malléus,

de

l’incus

et

du

stapes.

Cette

continuité

assure

la

transmission

de

la

vibration

sonore,

ini-

tialement

aérienne,

vers

l’oreille

interne

(effet

columellaire).

Le

contenu

liquidien

de

l’oreille

interne

nécessite,

pour

assu-

rer

le

transfert

de

toute

l’énergie

acoustique

vers

l’oreille

interne,

que

le

système

tympano-ossiculaire

soit

un

amplifica-

teur

(adaptation

d’impédance).

Cette

adaptation

d’impédance

peut

être

modulée

en

fonction

de

l’intensité

sonore

et

en

cas

d’énergie

acoustique

potentiellement

agressive

pour

l’oreille

interne,

le

système

de

transmission

peut

être

rigidifié

par

la

contraction

synergique

des

muscles

tenseurs

du

tympan

et

sta-

pédien

(réflexe

stapédien).

Toute

entrave

au

fonctionnement

du

système

tympano-ossiculaire

peut

gêner

la

transmission

de

l’énergie

acoustique

à

l’oreille

interne.

Cette

entrave

peut

être

due

à

un

blocage

ossiculaire,

à

une

rupture,

à

un

pro-

cessus

gênant

la

bonne

vibration

(processus

occupant,

défaut

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

musculosquelettique

-

neurologique

-

maxillofaciale 1

Volume

39

>

n◦1

>

mars

2020

http://dx.doi.org/10.1016/S1879-8551(20)43671-1

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Centre for Research On Scientific and Technical Information à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur mars 06, 2020.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2020. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

31-675-E-10 Stratégie

diagnostique

devant

une

surdité

de

l’adulte

d’aération

de

la

caisse

du

tympan).

Oreille

moyenne

et

oreille

externe

assurent

la

transmission

de

la

vibration

aérienne

vers

l’oreille

interne.

Une

pathologie

de

ces

compartiments

peut

être

responsable

d’une

surdité

dite

«de

transmission

»;

•

l’oreille

interne

(cochlée

pour

la

partie

auditive) [3] :

c’est

une

structure

creusée

dans

le

rocher,

comportant

les

cellules

senso-

rielles

(cellules

ciliées

internes

trois

fois

plus

nombreuses

que

les

cellules

ciliées

externes)

disposées

le

long

du

canal

cochléaire.

La

fonction

de

la

cochlée

est

la

transduction

mécano-électrique

qui

permet

de

transformer

le

signal

vibratoire

en

signal

électrique.

Une

altération

des

cellules

sensorielles,

ou

un

dys-

fonctionnement

de

la

régulation

pressionnelle

des

liquides

de

l’oreille

interne

est

responsable

d’une

perturbation

de

la

fonc-

tion

de

transduction.

La

connexion

entre

les

structures

centrales

et

l’oreille

interne

est

assurée

par

le

nerf

auditif

qui

appartient

à

la

VIIIepaire

crâ-

nienne [4].

Cinq

pour

cent

des

fibres

nerveuses

sont

destinées

aux

cellules

ciliées

externes

avec

une

innervation

essentiellement

efférente

ayant

une

fonction

de

rétrocontrôle

majeure.

Ainsi,

95

%

des

fibres

nerveuses

sont

destinées

aux

cellules

ciliées

internes.

Elles

sont

essentiellement

afférentes,

avec

des

fibres

nerveuses

à

fort

taux

de

décharge

et

seuils

de

stimulation

bas

et

des

fibres

à

faible

taux

de

décharge

dont

les

seuils

de

stimulation

sont

élevés.

Le

rôle

de

ces

dernières

est

d’aider

à

mieux

compren-

dre

dans

un

environnement

bruyant,

par

leur

capacité

à

mieux

résister

aux

effets

de

masquage

dus

au

bruit

de

fond [5].

Ces

fibres

sont

beaucoup

plus

fragiles

au

bruit.

Le

neuromédiateur

au

niveau

de

la

synapse

est

le

glutamate,

toxique

lorsqu’il

est

libéré

en

excès.

Une

lésion

de

l’oreille

interne

perturbe

la

transduction

mécano-électrique,

responsable

d’une

surdité

de

perception

endo-

cochléaire.

Une

lésion

synaptique

ou

des

fibres

du

nerf

auditif

(neuropathie

auditive,

neurinome

de

l’acoustique)

est

responsable

d’une

surdité

de

perception

rétrocochléaire.

Dans

la

démarche

diagnostique

devant

une

surdité

de

perception,

la

détermination

du

niveau

de

l’atteinte,

endo-

ou

rétrocochléaire

est

capitale.

Les

structures

centrales [4] permettent

l’analyse

du

signal

élec-

trique

produit

par

la

stimulation

sonore.

Elles

contribuent

à

la

perception

spatiale

du

son

mais

aussi

à

la

discrimination.

Typiquement,

une

surdité

centrale

se

traduit

par

un

trouble

majeur

de

l’intelligibilité

alors

que

la

perception

sonore

est

peu

ou

pas

perturbée.

Évaluation

clinique

du

patient

hypoacousique

Données

de

l’interrogatoire

L’interrogatoire

d’un

patient

consultant

pour

un

trouble

de

l’audition

fait

préciser

un

certain

nombre

de

points

:

Antécédents

On

précise

:

•

les

antécédents

familiaux

de

surdité,

dans

l’optique

de

recher-

cher

des

facteurs

de

prédisposition

génétique

;

•

les

antécédents

personnels

otologiques

(otites,

pose

d’aérateurs,

notion

de

chirurgie

otologique)

;

•

les

antécédents

traumatiques,

qu’il

s’agisse

de

traumatisme

direct

(traumatisme

crânien,

fracture

du

rocher)

ou

de

trauma-

tismes

pressionnels

(exposition

traumato-sonore

dans

le

cadre

professionnel

ou

de

loisirs,

antécédents

de

barotraumatismes

ou

de

blasts).

Circonstances

d’apparition

de

l’hypoacousie

On

précise

le

caractère

brutal,

progressif

ou

fluctuant

de

l’hypoacousie,

le

caractère

unilatéral

ou

bilatéral

de

l’atteinte,

les

circonstances

de

survenue

de

l’hypoacousie

(spontanée,

contexte

traumatique,

contexte

infectieux

ou

inflammatoire),

les

signes

associés

otologiques

(acouphènes

et

leur

type,

troubles

de

l’équilibre,

voire

vertiges

vrais,

otorrhée,

otorragie,

otophonie)

ou

non

otologiques

(obstruction

nasale,

dysphagie,

dysphonie,

fausses

routes

alimentaires,

rhinolalie,

etc.).

Chacun

de

ces

élé-

ments

a

une

valeur

précise

pour

l’orientation

diagnostique

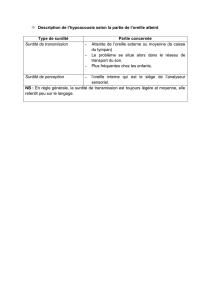

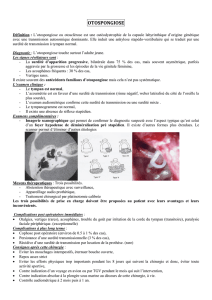

Quadrant post-supérieur

Malléus

Incus protympanum

Triangle

lumineux

Promontoire

Quadrant post-inférieur Quadrant antéro-inférieur

Quadrant

antéro-supérieur

Figure

1.

Tympan

normal.

Otoscopie

(Fig.

1)

L’examen

otoscopique

est

réalisé

avec

un

bon

éclairage

et,

si

nécessaire,

magnifié

par

l’utilisation

de

la

loupe

binoculaire.

Cet

examen

permet

dans

un

premier

temps

de

vérifier

l’absence

de

pathologie

du

méat

acoustique

et

sa

vacuité.

Le

tympan

est

alors

identifié.

Sa

vision,

selon

la

conformation

du

méat

acoustique

peut

ne

pas

être

complète

et,

dans

ce

cas,

l’utilisation

d’une

optique

rigide

à

30◦peut

être

utile.

Après

identification

du

manche

du

malléus,

le

tympan

est

divisé

mentalement

en

quatre

quadrants

:

par

rapport

à

l’axe

du

malléus,

on

différencie

la

moitié

antérieure

et

la

moitié

postérieure

et

par

rapport

à

la

perpendiculaire,

on

différencie

la

moitié

inférieure

et

supérieure.

Grâce

à

cette

partition

virtuelle,

on

distingue

:

•

le

quadrant

postéro-supérieur

:

il

correspond

à

la

projection

des

osselets

et

particulièrement

de

la

longue

apophyse

de

l’incus

et

l’articulation

incudo-stapédienne.

Ces

structures

peuvent

être

analysées

parfois

par

transparence.

En

cas

de

rétraction

tym-

panique,

elles

apparaissent

saillantes.

En

cas

de

perforation

tympanique

dans

ce

quadrant,

elles

sont

visibles

directement

;

•

le

quadrant

postéro-inférieur,

en

regard

duquel

se

projette

la

fenêtre

cochléaire

;

•

le

quadrant

antéro-inférieur,

marqué

par

le

reflet

de

l’éclairage

constituant

le

triangle

lumineux

;

•

le

quadrant

antéro-supérieur

correspondant

à

la

projection

du

protympanum,

point

de

départ

de

la

trompe

auditive.

Une

cinquième

zone

doit

être

examinée

:

la

pars

flaccida,

au-

dessus

de

la

courte

apophyse

du

tympan.

Lors

de

l’examen

otoscopique,

on

demande

au

patient

de

réali-

ser

une

manœuvre

de

Valsalva

:

la

surpression

engendrée

par

cette

manœuvre,

quand

elle

est

efficace,

voit

se

soulever

le

quadrant

postéro-supérieur

par

une

modification

du

reflet

et

témoigne

d’une

bonne

perméabilité

de

la

trompe

auditive.

Un

tympan

normal

apparaît

translucide,

nacré,

mobile

à

la

manœuvre

de

Valsalva,

avec

un

triangle

lumineux

bien

visible.

Le

tympan

peut

être

terne,

présenter

des

zones

de

faiblesse

très

transparentes

(pellucides),

des

zones

calcaire

(tympanosclérose)

:

on

parle

alors

de

tympan

cicatriciel

sans

que

cela

préjuge

d’une

pathologie.

Par

transparence,

on

peut

objectiver

un

éventuel

processus

occupant

rétrotympanique,

un

épanchement

séreux

(présence

de

liquide

avec

des

microbulles

d’air),

séromuqueux

(aspect

cireux

du

tympan),

muqueux

(aspect

cireux,

voire

bleuté),

purulent

ou

hématique.

Il

peut

être

fermé

et

:

•

rétracté

dans

sa

totalité,

ou

de

fac¸on

localisée.

La

réalisation

de

la

manœuvre

de

Valsalva

permet

de

vérifier

si

la

zone

rétractée

se

décolle

complètement,

partiellement

(adhérence

au

promon-

toire,

adhérence

à

l’incus

[myringo

incudopexie]

et/ou

au

stapes

[myringo

stapédopexie]),

si

le

fond

de

la

rétraction

de

la

poche

2EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

musculosquelettique

-

neurologique

-

maxillofaciale

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Centre for Research On Scientific and Technical Information à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur mars 06, 2020.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2020. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

Stratégie

diagnostique

devant

une

surdité

de

l’adulte 31-675-E-10

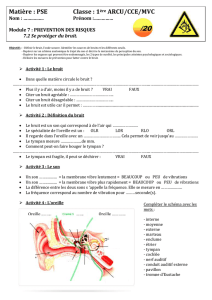

Figure

2.

Otite

atélectasique.

Figure

3.

Perforation

tympanique

subtotale.

Oreille

sèche.

de

rétraction

est

entièrement

contrôlable

ou

non,

s’il

y

a

une

accumulation

de

squames

épidermiques

(Fig.

2)

;

•

très

épaissi,

couenneux,

avec

des

reliefs

mal

individualisables.

Il

peut

être

perforé

:

la

localisation

de

la

perforation

est

pré-

cisée,

ainsi

que

l’aspect

de

la

muqueuse

de

la

caisse

du

tympan

(saine

:

fond

de

caisse

ivoire,

sec

;

inflammatoire

:

fond

de

caisse

rosé,

oreille

«

humide

»

;

infecté

:

fond

de

caisse

granulomateux,

otorrhée

jaunâtre)

(Fig.

3,

4).

Enfin,

la

zone

de

la

pars

flacida

est

systématiquement

inspec-

tée

et

la

présence

de

croûte

nécessite

son

exérèse

pour

vérifier

l’intégrité

de

cette

zone.

À

l’issue

de

cet

examen

otoscopique,

après

nettoyage

du

conduit

auditif

si

nécessaire,

on

distingue

des

surdités

à

tympan

fermé

et

normal,

ce

qui

ne

permet

pas

à

ce

stade

de

préjuger

de

la

nature

de

la

surdité,

ni

de

sa

cause,

et

des

surdités

à

tympan

anormal,

patho-

logique

orientant

plutôt

vers

une

pathologie

de

l’oreille

moyenne.

Évaluation

clinique

fonctionnelle

L’acoumétrie

instrumentale

au

diapason

peut

paraître

un

exa-

men

désuet.

Pourtant,

elle

permet

d’éviter

certains

pièges

de

l’audiométrie

(cf.

infra).

Elle

a

le

mérite,

avant

la

réalisation

du

test

audiométrique,

d’orienter

vers

une

surdité

de

transmission,

ou

vers

une

surdité

de

perception,

voire

vers

une

cophose

unilatérale

(Fig.

5,

6).

Le

test

de

Weber

s’effectue

avec

un

diapason

grave

(125,

ou

256

Hz).

La

vibration

d’un

diapason

grave

posé

sur

le

front

se

transmet

par

vibration

osseuse

aux

deux

oreilles

internes.

Il

y

a

une

légère

déperdition

au

niveau

ossiculaire

par

vibration

rétrograde.

Le

patient

a

alors

le

sentiment

d’entendre

le

son

dans

toute

la

tête.

Le

Weber

est

dit

«

indifférent

».

Dans

le

cas

d’une

surdité

de

transmission,

même

mineure

(défaut

d’amplification

du

système

tympano-ossiculaire

de

5

dB),

la

déperdition

ossiculaire

rétrograde

est

moindre

et

donc

le

patient

a

le

sentiment

d’entendre

le

son

du

côté

déficitaire.

Dans

le

cas

Figure

4.

Perforation

tympanique

:

oreille

«

humide

».

d’une

surdité

de

perception,

la

déperdition

ossiculaire

rétrograde

est

la

même

de

chaque

côté.

Si

la

surdité

de

perception

concerne

la

fréquence

du

diapason,

le

son

est

mieux

perc¸u

du

côté

sain.

Si

la

surdité

de

perception

respecte

la

fréquence

du

diapason,

le

son

est

perc¸u

des

deux

côtés

de

fac¸on

identique.

Le

test

de

Rinne

compare

la

perception

sonore

par

voie

osseuse

avec

le

diapason

placé

sur

la

mastoïde

de

l’oreille

testée

et

la

per-

ception

par

voie

aérienne

lorsque

la

stimulation

sonore

est

placée

devant

l’oreille.

Dans

le

premier

cas,

la

vibration

est

transmise

aux

deux

oreilles

internes.

Dans

l’autre

condition,

la

vibration

sonore

est

transmise

par

le

système

tympano-ossiculaire

à

l’oreille

interne,

dont

on

rappelle

le

rôle

amplificateur

pour

adapter

les

impédances.

Ainsi,

l’effet

amplification

se

traduit

par

une

percep-

tion

plus

forte

par

voie

aérienne

que

par

voie

osseuse.

Le

Rinne

est

dit

«

positif

».

Si

l’amplification

ne

se

fait

pas,

du

fait

d’un

dysfonctionnement

tympano-ossiculaire,

le

son

est

moins

bien

perc¸u

par

voie

aérienne

que

par

voie

osseuse.

Le

Rinne

est

donc

négatif.

La

négativation

du

Rinne

nécessite

une

atteinte

significative

(perte

d’au

moins

20

dB

d’amplification).

Si

l’oreille

testée

est

cophotique,

la

conduction

osseuse

(CO)

est

toujours

perc¸ue

par

l’autre

oreille

interne

alors

que

la

conduction

aérienne

(CA)

n’est

pas

perc¸ue

par

l’oreille

testée

:

le

Rinne

est

aussi

négatif.

C’est

pourquoi

ces

deux

tests

sont

indissociables.

Dans

le

cadre

d’une

audition

normale

:

le

Weber

est

indifférent,

le

Rinne

positif

des

deux

côtés.

Dans

le

cadre

d’une

surdité

de

transmission

(Fig.

7)

:

•

unilatérale

:

le

Weber

est

latéralisé

du

côté

malentendant

et

le

Rinne

est

négatif

du

côté

sourd

(il

peut

être

normal

si

le

déficit

d’amplification

est

de

moins

de

20

dB)

;

•bilatérale

:

le

Weber

est

indifférent

ou

latéralisé

du

côté

le

plus

sourd,

le

Rinne

est

négatif

des

deux

côtés.

Dans

le

cadre

d’une

surdité

de

perception

(Fig.

7)

:

•

unilatérale

:

le

weber

est

indifférent

ou

latéralisé

du

côté

sain,

le

Rinne

est

positif

des

deux

côtés

;

•

bilatérale

:

le

Weber

est

indifférent,

le

Rinne

est

positif

des

deux

côtés

;

•

cophose

unilatérale

:

le

Weber

est

latéralisé

du

côté

sain,

le

Rinne

négatif

du

côté

sourd.

L’acoumétrie

vocale

s’effectue

à

la

voix

parlée,

en

demandant

au

patient

de

répéter

les

mots

qu’on

lui

prononce.

Elle

peut

se

faire

oreille

par

oreille

en

masquant

l’oreille

que

l’on

ne

souhaite

pas

tester

par

des

pressions

répétées

au

niveau

du

tragus.

Une

voix

chuchotée

non

perc¸ue

à

30

cm

correspond

à

une

perte

auditive

de

plus

de

30

dB.

Évaluation

audiométrique

du

patient

hypoacousique

L’audiométrie

a

deux

buts

:

•

qualifier

le

type

de

surdité,

la

démarche

diagnostique

étant

conditionnée

par

le

caractère

perceptif

ou

transmissionnel

du

déficit

;

•

quantifier

l’importance

du

déficit.

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

musculosquelettique

-

neurologique

-

maxillofaciale 3

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Centre for Research On Scientific and Technical Information à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur mars 06, 2020.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2020. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

31-675-E-10 Stratégie

diagnostique

devant

une

surdité

de

l’adulte

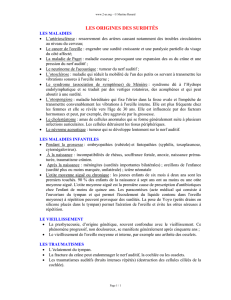

Figure

5.

Test

de

Weber

au

diapason

256

Hz.

A.

Chez

le

sujet

normal,

le

Weber

est

indifférent.

B.

Surdité

de

transmission

droite.

C.

Surdité

de

perception

droite.

Figure

6.

Test

de

Rinne

au

diapason

256

Hz.

A.

La

conduction

osseuse

est

inférieure

à

la

conduction

aérienne.

B.

Surdité

de

transmission

droite.

C.

Surdité

de

perception

droite.

Audiométrie

tonale

liminaire

L’exploration

fonctionnelle

auditive

a

fait

l’objet

d’un

article

de

l’EMC [6].

L’examen

doit

être

effectué

en

milieu

insonorisé,

oreille

par

oreille,

en

testant

la

CA

qui

est

le

reflet

du

fonctionnement

des

deux

étapes

que

sont

la

transmission

et

la

perception,

puis

la

CO

qui

évalue

le

fonctionnement

du

système

de

perception.

Une

différence

entre

les

seuils

en

CO

et

CA

témoigne

alors

de

la

part

transmissionnelle

du

déficit

:

on

parle

de

Rinne

audiométrique

qui

peut

être

quantifié.

Sans

revenir

sur

le

chapitre

d’exploration

fonc-

tionnelle

auditive,

il

faut

rappeler

l’importance

de

la

rigueur

dans

la

réalisation

de

cet

examen

et

surtout

la

nécessité

d’effectuer

un

assourdissement

de

l’oreille

controlatérale

dès

que

les

seuils

audi-

tifs

en

CA

dépassent

50

dB

et

systématique

pour

le

test

en

CO.

Un

mauvais

assourdissement

conduit

à

une

«

courbe

fantôme

»

:

cela

est

suspecté

notamment

en

cas

de

discordance

avec

l’acoumétrie.

La

CA

teste

le

système

de

transmission

plus

le

système

de

per-

ception.

La

CO

teste

le

système

de

perception.

La

différence

entre

CA

et

CO

correspond

au

déficit

de

transmis-

sion

:

le

Rinne

audiométrique.

Ce

bilan

audiométrique

permet

de

:

•

qualifier

le

déficit

auditif,

celui-ci

se

définissant

par

un

seuil

auditif

au-delà

de

20

dB

pour

une

fréquence

testée

(Fig.

8)

:

◦

surdité

de

perception

:

les

seuils

auditifs

en

CA

et

en

CO

sont

identiques,

◦

surdité

de

transmission

:

les

seuils

auditifs

en

CA

sont

élevés

alors

qu’en

CO

ils

sont

normaux.

L’écart

entre

les

seuils

en

CA

et

CO

constitue

le

Rinne

audiométrique.

L’assourdissement

est

indispensable

pour

éviter

les

courbes

fantômes,

◦

surdité

mixte

:

dès

lors

que

les

seuils

sont

élevés

en

CA

et

en

CO

mais

ne

sont

pas

superposés

;

4EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

musculosquelettique

-

neurologique

-

maxillofaciale

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Centre for Research On Scientific and Technical Information à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur mars 06, 2020.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2020. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

Stratégie

diagnostique

devant

une

surdité

de

l’adulte 31-675-E-10

•

quantifier

ou

chiffrer

le

déficit.

Le

calcul

du

seuil

auditif

moyen

est

défini

par

le

Bureau

international

d’audiophonologie [7] et

se

différencie

d’autres

barèmes

de

calculs

utilisés,

notamment

en

médecine

d’expertise

(Tableau

1).

Le

pourcentage

de

perte

audi-

tive

calculé

à

partir

de

l’audiogramme

se

différencie

également

des

pourcentages

définis

en

médecine

d’expertise

(Tableau

2).

Audiométrie

vocale

(Fig.

9)

Elle

permet

d’évaluer

le

retentissement

fonctionnel

et

a

aussi

une

valeur

diagnostique

de

niveau

d’atteinte

endo-

ou

rétro-

cochléaire

en

cas

de

surdité

de

perception.

Les

paramètres

de

l’audiométrie

vocale

sont

le

seuil

d’intelligibilité,

valeur

en

dB

pour

laquelle

le

patient

perc¸oit

50

%

des

mots,

le

maxi-

mum

d’intelligibilité,

le

pourcentage

de

discrimination

(valeur

Surdité de transmission

Surdité de perception

cophose

Coté Sourd Coté sainWeber

Weber

Weber

Rinne−+

Rinne ++

Rinne +

+

Figure

7.

Acoumétrie

au

diapason.

en

pourcentage

de

mots

compris

à

35

dB

au-dessus

du

seuil

d’intelligibilité)

témoignant

d’éventuelles

distorsions

(Fig.

10,

11).

En

cas

de

surdité

de

perception,

un

décalage

entre

le

seuil

auditif

moyen

en

audiométrie

vocale

et

le

niveau

du

seuil

d’intelligibilité

(audiométrie

vocale

moins

bonne

que

ne

le

voudrait

l’audiométrie

tonale)

est

un

élément

en

faveur

d’une

atteinte

rétrocochléaire.

Diagnostic

des

surdités

de

transmission

Pathologie

du

méat

acoustique

externe

Les

surdités

de

transmission

liées

à

une

pathologie

du

conduit

auditif

externe

sont

très

rapidement

identifiables

par

l’examen

otoscopique

qui

met

en

évidence

un

corps

étranger

(bouchon

de

Tableau

1.

Quantification

de

la

perte

auditive

moyenne

(recommandation

RT

02

01

du

Bureau

international

d’audiophonologie

du

10

juillet

2017

:

classifica-

tion

audiométrique

des

déficiences

auditives.

Pour

chaque

oreille,

calculer

le

seuil

auditif

moyen

(le

seuil

pour

toute

fréquence

non

perc¸ue

est

noté

à

120

dB)

:Évaluation

du

seuil

auditif

global

en

cas

d’asymétrie

de

plus

de

15

dB

:

Audition

normale

0–20

dB

Déficience

auditive

légère 21–40

dB

Déficience

auditive

moyenne 1er degré

41–55

dB

2edegré

56–70

dB

Déficience

auditive

sévère 1er degré

71–80

dB

2edegré

81–90

dB

Déficience

auditive

profonde 1er degré

91–100

dB

2edegré

101–110

dB

3edegré

111–119

dB

Déficience

auditive

totale

Cophose

>

120

dB

0

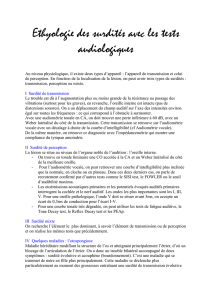

250 500 1000 2000 4000 6000 8000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CO

CA

A

0

250 500 1000 2000 4000 6000 8000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

B

0

250 500 1000 2000 4000 6000 8000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CO

CA

C

Figure

8.

Aspect

audiométrique

des

différents

types

de

surdité.

Les

courbes

peuvent

avoir

toutes

les

formes

possibles

selon

le

niveau

lésionnel,

mais

la

conduction

osseuse

et

la

conduction

aérienne

sont

accolées.

A.

Surdité

de

transmission.

Ecart

entre

la

CO

et

la

CA

:

Rinne

audiométrique.

Le

Rinne

acoumétrique

est

négatif

quand

le

Rinne

audiométrique

dépasse

20

dB.

B.

Surdité

de

perception.

C.

Surdité

mixte.

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

musculosquelettique

-

neurologique

-

maxillofaciale 5

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Centre for Research On Scientific and Technical Information à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur mars 06, 2020.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2020. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%