Sels végétaux traditionnels au Rwanda et en Afrique de l'Est

Telechargé par

galabertjeanluc

Sels végétaux traditionnels au Rwanda et en Afrique de l’Est

Un produit et un savoir-faire à redécouvrir

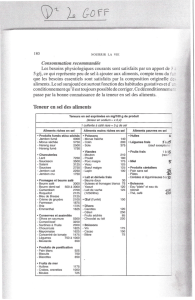

La consommation de sels végétaux étaient autrefois commune en Afrique. Ces sels

ont disparu de l'alimentation au profit des sels marins raffinés. Eu égard à

l’augmentation des troubles de santé induit par la surconsommation de chlorure

de sodium, la valeur des sels traditionnels mérite d’être redécouverte

De part sa situation géographique, les besoins en sel des anciens Rwandais ne pouvaient être

satisfaits par du sel provenant des côtes océaniques. Vers l’orient, il faut parcourir 1100 km, à vol

d’oiseau, pour atteindre l’Océan Indien. Vers l’occident, 2000 km séparent le pays des milles

collines de la côte atlantique.

Les quelques salines locales ne pouvaient pas non plus suffire aux besoins de la population. Il

existait certes un commerce régional du sel provenant des salines de Kibero près du lac Rwicanzige

(renommé Albert par l’explorateur Henri-Morton Stanley), et des salines de Katwe au bord du lac

Mwitanzige (Alias Edouard), mais cette précieuse matières ne pouvaient être acquise que par des

notables.

Salines de Katwe et porteurs de sel 1907-1908, Mission Mecklenbourg

Dans le récit de son exploration de l’Afrique des Grands Lacs intitulé Dans les ténèbres de

l’Afrique, et publié en 1890, Henri Morton Stanley décrit le rôle du lac salé de Katwe en ces

termes :

« Le sel est ici une marchandise de valeur. La réputation de ce dépôt s’est étendue jusqu’à

Kavalli, où j’entendis parler pour la première fois du grand lac salé de « Katto ». Des flottilles

de canots chargés de grains comme moyen d’échange viennent du Makara, de l’Oukondjou, de

l’Ounyampaka, de l’Ankori et du Rouanda. Des caravanes arrivent de l’Oukondjou oriental, du

nord de l’Oussongora, de Toro, de l’Ouhaiyana, pour négocier sel contre millet, vêtement

d’écorce, pois, fèves, éleusine, sésame, outils de fer, armes, etc. Les insulaires de l’Albert-

Edouard, montés sur leurs pirogues, vont porter leur poisson séché et la précieuse denrée aux

riverains de l’ouest et du sud. La possession de Katoué, qui commande les lacs, est un grand

sujet de jalousie. D’abord sujette des Ouassongora, elle passa au roi de l’Ankori ; le chef

insulaire Kakouri en hérita ; mais Kabba Réga, entendant parler de cette riche proie, dépêcha

Roukara pour s’en emparer ».

Circuits du sel (Bernard Lugan et Raphaël Mutombo, « Le sel dans le Rwanda ancien »

Sels végétaux

Pour relever la saveur des préparations culinaires, la plupart des anciens Rwandais utilisaient un sel

végétal obtenu par brûlis de différentes plantes sauvages. On appelait « igitazi » les cendres à haute

teneur saline de ces plantes. (La cendre commune est, elle, appelée « ivu »). Le sel utilisé en cuisine

extrait par distillation du filtrat des cendres de ces herbes était lui appelé « umushangashanga ».

La plupart des plantes salifères poussaient dans les marais et les marécages. Ainsi récoltait-on,

lorsqu’il était possible d’y pénétrer en saison sèche les plantes connues au Rwanda sous les noms

« umuberanya », « umurago », « igikangaga » et « umufunzo ». Au Burundi voi, les herbes salifères

étaient « umubere », « umurago », « umugonzo » et « urukangaza ».

Sel d’Igikangaga

Parmi ces plantes, la plus commune au Rwanda, « l’igikangaga », était la plus employée.

Igikangaga (Cyperus latifolia)

Français : « Massette à feuille étroite » ou « roseau à massette » ; English : « Reedmace »

Un des procédés pour en extraire le sel était le suivant :

Une fois coupées et réunies en bottes, les plantes d’igikangaga étaient exposées au soleil pour

pouvoir les brûler une fois sèches. La cendre était recueillie dans un grand tesson sur lequel on

versait de l’eau qui débordant et coulant dans une cruche entraînait quelques particules plus ou

moins solubles de cette poussière charbonneuse. Le liquide était alors mis en réserve.

Il était ultérieurement utilisé pour cuisiner. On en en versait une petite quantité à cuire dans les

aliments mis dans la marmite.

Quelques familles faisait négoce de cette eau à forte teneur saline. Le degré de salinité du filtrat

dépendait non seulement des plantes utilisées pour le réaliser mais aussi de la qualité des sols et

peut-être aussi de l’eau utilisée. Chaque plante conférait au sel de ces cendres, une saveur

spécifiques, et les gens étaient capables de reconnaître en le goûtant quelle plante était à l’origine du

filtrat salin.

D’une région à une autre les plantes et les techniques de fabrication privilégiées pouvaient varier.

Sel d’Umurago

Dans la région septentrionale du Busanza frontalière du Burundi, l’umurago était parmi les

végétaux utilisés, celui qui possédait la plus forte teneur en sel [6]. De cette herbacée de la famille

des cypéracées qui pousse dans les marais, était extrait un sel « umushangashanga » utilisé en

cuisine. Un quart de litre du filtrat obtenu à partir des cendres d’umurago permettait d’assaisonner

une marmite de haricots pour 5 à 7 personnes, soit 2 à 3 kg de haricots crus.

Umurago (Cyperus dendatus) En anglais : Dentate umbrella sedge, Toothed flatsedge

À partir de cette plante était également préparé un sel appelé « umubaya » pour le bétail. Dans les

régions où les puits salins (amabuga) étaient inconnus mais où l’existence de marécages permettait

la pousse de l’« umurago », les gardiens de troupeaux creusaient des abreuvoirs dans des termitières

ou en construisaient avec de l’argile et ils les remplissaient d’eau mélangée à ce sel « umubaya » au

grand plaisir des bovins

Gutegura amazi y’imbuga Préparation du breuvage d’eau salée pour le bétail premier quart du XXe s.,

source Rwanda Heritage

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%

![Cr déjeuner des représentants 4-10-201[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000257029_1-c85e56035f3e42dcb2b5096af800ff1f-300x300.png)