Chapitre 14

Organomagnésien et addition nucléophile

(An)

Contents

14.1 LesOrganomagnésiens .......................................188

ADonnées structurales .......................................188

BNucléophilie et basicité de l’organomagnésien .......................... 189

14.2 Synthèse d’un organomagnésien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

ALa réaction de synthèse ...................................... 191

BLe choix du solvant ....................................... 191

CLe choix de l’halogène ...................................... 192

DDémarrages diciles et autres précautions ........................... 192

14.3 Applicationensynthèse.......................................193

ALa stratégie de synthèse organique ................................ 193

BRallonger le squelette carboné .................................. 193

CRéaction avec l’eau ........................................ 193

DRéaction avec le dioxygène .................................... 193

ERéaction avec les aldéhydes et les cétones ............................ 193

187

188 CHAPITRE 14. ORGANOMAGNÉSIEN ET ADDITION NUCLÉOPHILE (AN)

14.1 Les Organomagnésiens

ADonnées structurales

⌘Liaison carbone-métal

Les organomagnésiens appartiennent à la catégorie des composés organométalliques. Ces composés com-

portent une liaisons entre un atome de carbone et un métal. Il convient de comparer les électronégativités de

ces composés aÆn de décrire avec le bon modèle (covalent ou ionique) cette liaison.

Figure 14.1 – Eléctronégativité dans l’échelle de Alled-Rochow

La Ægure 14.1 montre que le carbone est plus électronégatif que les métaux, et en particulier plus électroné-

gatif que le magnésium. De ce fait dans une liaison Carbone-métal, le carbone portera une charge partielle .

On peut estimer cette charge partielle par une formule empirique :

=0,016+0,0035()2

L’application de cette formule donne les résultats du tableau 14.2.

Figure 14.2 – Pourcentage d’ionicité des liaisons carbone-métal

On voit que le pourcentage d’ionicité bien qu’important reste loin de 1, la description de la liaison carbone-

métal en terme de liaison covalente semble donc appropriée.

⌘Structure de Lewis d’un organomagnésien

Les organomagnésiens mixtes de Grignard possède la structure présentée ci-après où Xdésigne un halogène

et Run groupe alkyl.

RMg X

Figure 14.3 – Structure de Lewis d’un organomagnésien

La nomenclature de ces composés est du type halogénure d’alkylemagnésium ou d’arylmagnésium

14.1. LES ORGANOMAGNÉSIENS 189

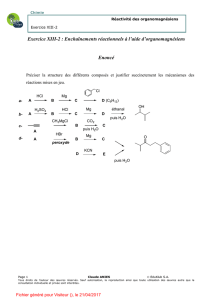

Figure 14.4 – Exemples d’organomagnésiens mixtes

(a) est l’iodure d’isopropylmagnésium

(b) est le bromure de phénylmagnésium

(c) bromure de benzyl magnésium

(d) chlorure de 2-méthylprop-1-énylmagnésium

(e) chlorure de 2-méthylprop-2-énylmagnésium

(f) Bromure de hex-1-ynylmagnésium

Lors de la synthèse des organomagnésien, ceux-ci ont tendance à réagir entre eux dans le milieu réactionnel

si bien qu’on peut les trouver sous forme de dimères (notamment en présence de chlore comme halogène) Outre

Figure 14.5 – Structure dimérique

cette structure dimérique, il s’établit un équilibre entre la forme décrite par la Ægure 14.3 et un dialkylmagnésium.

ces formes montrent la complexité du composé étudié ici, toutefois nous adopterons la structure simple de la

Figure 14.6 – Equilibre de Schlenk

Ægure 14.3 pour la suite de ce cours.

BNucléophilie et basicité de l’organomagnésien

⌘Basicité de l’organomagnésien

La basicité de l’organomagnésien peut tout d’abord s’expliquer par les lacunes présentes sur l’atome de

magnésium. ces lacunes rendent l’organomagnésien accepteur de doublets électroniques donc base de Lewis.

190 CHAPITRE 14. ORGANOMAGNÉSIEN ET ADDITION NUCLÉOPHILE (AN)

Figure 14.7 – Description Ionique et caractère basique

d’autre part, comme l’a mis en évidence l’étude de la liaison carbone-magnésium, cette liaison est fortement

polarisée si bien que dans un cas limite, on pourra s’appuyer sur une description ionique de la liaison. On voit

apparaitre dans cette description l’anion R, base du couple RH/R. Cette base est une base forte et le pKa

du couple considéré dépasse 14, il doit donc être déterminer dans un autre solvant que l’eau.

Le pKa du couple ainsi déÆni dépend de l’alkyle ou de l’aryle auquel est lié l’atome de magnésium.

Figure 14.8 – pKa de quelques organomagnésiens

la Ægure 14.8 montre que les organomagnésiens réagissent quantitativement avec les acides, même avec les

acides très faibles dans l’eau. On constate notamment que les organomagnésien peuvent donner une réaction

acido-basique avec les alcools, les amines non tertiaires, les aldéhydes et les cétones (notamment avec les

hydrogènes en ↵du groupe caractéristique.) La Ægure 14.9 donne comme exemple la réaction d’un chlorure de

magnésium avec l’eau.

Figure 14.9 – Exemple de réaction acido-basique

On constate que cette réaction aboutit à un alcane, cette fonction étant peu prisée lors d’une stratégie de

synthèse, il s’agit souvent d’une réaction parasite. D’autre part, il se forme outre cet alcane, les ions HOet

+MgX. Nous avons noté entre guillemets cette paires d’ions aux vues de la diérence d’électronégativité entre

l’oxygène et le magnésium mais cette structure n’a pas été mise en évidence.

En milieu acide, il se forme les ions Mg2+ et chlorure Cl. Tandis qu’en milieu basique, il se forme le

précipité Mg(OH)2

⌘Nucléophilie

Pour comprendre la réactivité des organomagnésiens il faut encore une fois s’intéresser à la diérence

d’électronégativité entre le carbone et le magnésium. Le carbone étant plus électronégatif il porte une charge

partielle ce qui en fait un nucléophile.

Les organomagésiens sont des nucléophiles ils sont très réactifs vis à vis des sites électrophiles. On citera

pour l’heure l’exemple de la réaction entre un organomagnésien et un halogénoalcane. Cette réaction porte le

nome de réaction d’alkylation ou de couplage.

14.2. SYNTHÈSE D’UN ORGANOMAGNÉSIEN 191

Figure 14.10 – Réaction d’alkylation de Würtz

14.2 Synthèse d’un organomagnésien

ALa réaction de synthèse

Il est possible de synthétiser une grande variété d’organomagnésiens, mais quelque soit l’espèce synthétisée

il s’agit toujours d’une opération délicate.

On utilise pour réaliser l’organomagnésien, un montage à reØux avec un ballon bicol. Une ampoule de coulée

contenant l’halogénoalcane dans le solvant et fermée par une garde sèche (au CaCl2) pour empêcher toute

entrée d’eau. Le ruban de magnésium est introduit dans le ballon puis juste recouvert de solvant parfaitement

sec. Un agitateur magnétique est introduit lorsque la quantité de métal est importante.

Quelques gouttes d’halogénoalcanes sont introduites et la réaction si elle ne démarre pas spontanément peut

être amorcée par un léger chauage (la paume de la main ou un sèche cheveux). Une fois la réaction amorcée,

celle-ci étant exothermique, il n’est plus nécessaire de chauer.

Le schéma du montage est donné Ægure 14.11

Figure 14.11 – Montage pour la synthèse d’un organomagnésien

BLe choix du solvant

L’organomagnésien doit être synthétisé dans un solvant parfaitement anhydre, l’eau étant protogène, et

l’organomagnésien une base forte, l’eau ne peut pas servir de solvant. Outre cette précaution, le magnésium

comporte deux lacunes et sera donc stabilisé par un solvant comportant des doublets d’électrons. On utilise

principalement deux solvants :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%