Vers une reconnaissance du rôle des lymphocytes T CD4 dans le

Journal Identification = VIR Article Identification = 0459 Date: October 18, 2012 Time: 5:12 pm

éditorial

Virologie 2012, 16 (5) :271-5

Vers une reconnaissance du rôle des lymphocytes

T CD4 dans le contrôle des infections virales

Lisa A. Chakrabarti

Institut Pasteur,

unité de pathogénie virale,

28, rue du Docteur-Roux,

75724 Paris cedex 15, France

<chakra@pasteur.fr>

Les lymphocytes T CD8 sont considérés comme les acteurs majeurs de

la réponse antivirale, du fait de leur capacité à éliminer spécifiquement

les cellules infectées. Cependant, une série d’articles récents documente

un rôle non négligeable, et parfois dominant, des lymphocytes T CD4 dans le

contrôle de certaines infections virales chez l’homme [1-5]. Ces études sont

basées sur un suivi des étapes très précoces de l’infection, avec une analyse fine

de l’ensemble des épitopes viraux reconnus par les lymphocytes T CD4, et la mise

en œuvre de nouveaux outils tels que les tétramères de molécules du complexe

majeur d’histocompatibilté (CMH) de classe II [6]. La notion qui émerge de

ces travaux est qu’en plus de leur fonction helper, déjà bien caractérisée dans la

réponse anticorps, les lymphocytes T CD4 semblent pouvoir exercer une activité

antivirale directe soit par cytotoxicité pour les cellules cibles exprimant le CMH

de classe II, soit par sécrétion de médiateurs solubles inhibant directement ou

indirectement la réplication virale.

Prédominance des réponses T CD4

dans l’infection par le virus de l’hépatite A

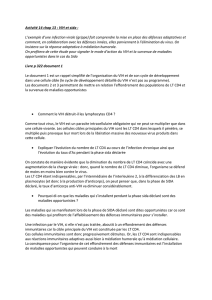

Zhou et al. [1] ont réalisé un suivi particulièrement détaillé des étapes précoces

de l’infection par le virus de l’hépatite A (HAV) chez le chimpanzé, avec des pré-

lèvements bihebdomadaires dans le foie et le sang. La cartographie des épitopes

peptidiques du HAV reconnus par les lymphocytes T CD4 et CD8 de deux chim-

panzés montre un répertoire épitopique nettement plus étendu pour la population

T CD4, que ce soit dans le foie ou dans le sang périphérique. Le développement

de la réponse T CD4 à la semaine 4 postinoculation s’accompagne d’un déclin de

la virémie (figure 1). Les réponses T CD4 déclinent ensuite de fac¸on biphasique,

rapidement durant le deuxième mois de l’infection, puis plus lentement avec une

persistance sur plus de 30 semaines, avec une évolution parallèle à la présence

du HAV dans le foie. En revanche, les réponses T CD8 sont d’amplitude nette-

ment plus faible et sont détectables principalement entre les semaines 4 et 10. La

décroissance rapide des réponses T CD8, alors que la réplication virale persiste

dans le foie, suggère que ces cellules ne sont pas les principaux effecteurs de

la réponse antivirale dirigée contre le HAV. Les rares T CD8 qui restent détec-

tables aux étapes tardives de l’infection ont un phénotype de cellules mémoires

exprimant fortement le récepteur CD127 à l’interleukine 7 (IL-7) et peu le mar-

queur programmed cell death protein 1 (PD-1), et ne montrent donc pas les

signes classiques d’épuisement immunitaire associés à des virémies élevées dans

d’autres infections virales (VIH, lymphocytic choriomeningitis virus [LCMV]).

Les cellules T CD4 sont quant à elles polyfonctionnelles, avec production des

cytokines IL-2, tumor necrosis factor ␣(TNF-␣), interféron ␥(IFN-␥), et IL-

21 durant les 30 premières semaines de l’infection, puis persistance uniquement

des réponses IL-2 et TNF-␣une fois la virémie contrôlée dans le foie. Là encore,

la persistance des réponses IL-2 exclut a priori un épuisement immunitaire.

Zhou et al. proposent que la perte progressive des réponses T CD8 soit liée

Tirés à part : L.A. Chakrabarti

doi:10.1684/vir.2012.0459

Virologie, Vol 16, n◦5, septembre-octobre 2012 271

Pour citer cet article : Chakrabarti LA. Vers une reconnaissance du rôle des lymphocytes T CD4 dans le contrôle des infections virales. Virologie 2012; 16(5) : 271-5 doi:10.1684/vir.2012.0459

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = VIR Article Identification = 0459 Date: October 18, 2012 Time: 5:12 pm

éditorial

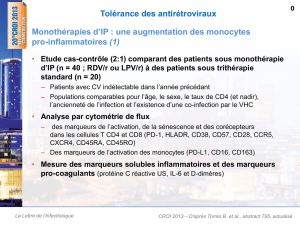

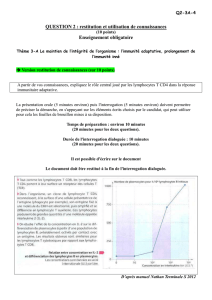

Réponse T CD4

Réponse T CD4 à potentiel

cytotoxique (CD107a+)

Virémie

Réponse T CD8

1

2

3

4

5

6

Sida Phase chronique

(années)

Phase chronique

(années)

Phase chronique

(années)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Cirrhose

1

2

3

4

5

6

VHA

Primo-infection

(semaines)

1

2

3

4

5

6

log

ARN VHA

log

ARN VHC

log

ARN VHC

log

ARN VHC

log

ARN VIH

log

ARN VIH

Réponse T (cytokine +)Réponse T (cytokine +)Réponse T (cytokine +)

Réponse T (cytokine +) Réponse T (cytokine +)

Résolution de

l’infection

Primo-infection

(semaines)

Primo-infection

(semaines)

Résolution de

l’infection

Primo-infection

(semaines)

Primo-infection

(semaines)

VHA : infection contrôlée

VHC : infection contrôlée

VIH : infection contrôléeVIH : infection progressive

VHC : infection progressive

Figure 1. Représentation schématique de la cinétique des réponses T dans les infections à VHA, VHC, et VIH.

Infection à VHA : d’après Zhou et al. [1], les réponses T CD8 ne sont détectées que brièvement durant la primo-infection, alors que les

réponses T CD4 sont de plus grande amplitude et suivent l’évolution de la virémie dans le foie. Infection à VHC : d’après Schulze zur Wiesch

et al. [2], les réponses T CD4 ne sont détectées que brièvement dans les infections progressives, alors qu’elles persistent plus longtemps

dans les infections contrôlées. Infection à VIH : d’après Soghoian et al. [3], la présence de T CD4 à potentiel cytotoxique en primo-infection

(CD107a +) est associée à un meilleur contrôle de l’infection. Les patients parvenant à contrôler spontanément la réplication du VIH sur le

long terme (graphe de droite) sont particulièrement rares (moins de 0,5 % des patients séropositifs).

272 Virologie, Vol 16, n◦5, septembre-octobre 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = VIR Article Identification = 0459 Date: October 18, 2012 Time: 5:12 pm

éditorial

à la faible réponse interféron associée à l’infection HAV,

comme l’indique l’induction limitée des gènes induits

par l’interféron (ISG) dans le foie [7]. Il est établi que

l’activation et l’amplification clonale des lymphocytes

T CD8 est fortement dépendante de l’induction des interfé-

rons de type I lors des étapes initiales des infections virales

[8, 9]. Le contexte immunitaire du foie est toutefois parti-

culier, de multiples mécanismes immunomodulateurs (dont

une forte expression de programmed cell death 1 ligand

1[PDL-1] et d’IL-10) étant mis en œuvre pour limiter la

destruction des hépatocytes par cytotoxicité et préserver

cet organe vital [10]. Il est possible que le HAV par-

vienne à exploiter ces mécanismes immunomodulateurs

hépatiques, résultant dans une réponse inflammatoire de

faible intensité et menant à l’atténuation des réponses T

CD8 et à la prédominance des réponses T CD4. Le fait que

le HAV soit finalement éliminé de l’organisme infecté, chez

le chimpanzé ou l’homme, suggère que les lymphocytes

T CD4 contribuent directement à la clairance du virus.

La persistance des réponses T CD4

précoces est associée au contrôle

du virus de l’hépatite C

Dans le cas de l’infection par le virus de l’hépatite

C (HCV), l’induction de la réponse inflammatoire en

primo-infection paraît plus marquée que dans le cas du

HAV, même si elle reste en dec¸à de celle observée dans

l’infection à VIH [11]. Le rôle protecteur des réponses

T CD8 spécifiques du HCV est bien établi, avec en par-

ticulier une corrélation entre la présence de lymphocytes

T CD8 ayant une forte avidité pour les épitopes HCV

et la résolution de l’infection [12]. Cependant, un article

récent vient de mettre en lumière le rôle très précoce de

la réponse T CD4 contre HCV [2]. Schulze zur Wiesch

et al. ont étudié en détail le développement de la

réponse cellulaire antivirale chez 31 patients en cours

d’infection aiguë par HCV, suite à une transmission

iatrogénique, une injection de médicament avec seringue

contaminée, ou une piqûre d’aiguille accidentelle en

milieu hospitalier. Des réponses T CD4 à large spectre

sont présentes chez la grande majorité des patients aux

temps très précoces, mais elles disparaissent rapidement

(en trois mois) chez les patients incapables de contrô-

ler l’infection et évoluant vers la chronicité, alors que

les réponses ne décroissent que très lentement chez les

patients qui résolvent l’infection (figure 1). Ces données

remettent en cause la notion selon laquelle la réponse

T CD4 n’apparaîtrait pas chez les patients qui deviennent

porteurs chroniques du VHC. La possibilité d’analyser les

réponses T durant les premières semaines de l’infection

et d’évaluer les épitopes reconnus dans l’ensemble du

protéome du VHC ont permis à Schulze zur Wiesch

et al. d’identifier des réponses T CD4 très précoces qui

avaient auparavant échappé à l’analyse. À l’aide de mar-

quages par tétramères du CMH de classe II, ces auteurs

ont pu caractériser la dysfonction progressive des cellules

T CD4 spécifiques du VHC, avec la perte rapide de leur

capacité proliférative et leur appauvrissement chez les

porteurs chroniques. De fac¸on intéressante, un traitement

précoce durant les trois premiers mois de l’infection semble

capable de restaurer la réponse T CD4, au moins partielle-

ment, alors qu’un traitement plus tardif n’a pas cet effet.

On peut établir un parallèle avec l’infection par le VIH,

dans laquelle les réponses prolifératives des T CD4 sont

rapidement perdues chez les patients évoluant vers une viré-

mie chronique, et pour laquelle une thérapie antirétrovirale

précoce permet la préservation de ces réponses [13].

La présence de cellules T CD4

à potentiel cytotoxique durant

la primo-infection est associée

à une évolution plus lente

de l’infection par le VIH

Selon certain auteurs, la perte rapide des réponses

T CD4 observée dans l’infection à VIH ne ferait que reflé-

ter un épuisement immunitaire lié à la persistance d’une

virémie élevée, mais ne contribuerait pas à l’augmentation

de la virémie [14]. En effet, la stimulation continue des cel-

lules T via leur T-cell receptor (TCR) mène au basculement

d’un phénotype mémoire vers un phénotype effecteur avec

perte de capacité de synthèse d’IL-2, d’où perte de capacité

proliférative, accumulation de molécules co-stimulatrices

inhibitrices, et susceptibilité à l’apoptose. Cependant,

d’après d’autres études, les lymphocytes T CD4 antiviraux

sont doués de capacité cytotoxique ou virostatique, et leur

perte contribue directement à l’augmentation de la répli-

cation virale [4, 15, 16]. Ainsi l’étude de Soghoian et al.

documente la présence précoce de T CD4 à potentiel cyto-

toxique lors de la primo-infection par le VIH, et montre

qu’un taux élevé de ces cellules est associé à une évolution

plus favorable de l’infection, avec stabilisation de la réplica-

tion virale à un niveau (setpoint) plus bas [3]. Entre deux et

six mois postdiagnostic, les patients à setpoint bas montrent

une augmentation des cellules T CD4 spécifiques de Gag

capables de synthétiser de l’IFN-␥et de dégranuler (expres-

sion du marqueur LAMP/CD107a), alors qu’au contraire la

fréquence de ces cellules diminue chez les patients à set-

point haut. De plus, la présence d’une forte proportion de

cellules T CD4 spécifiques exprimant la molécule lytique

Granzyme A au tout début de la primo-infection, au moment

du diagnostic, est associée à une évolution favorable et à

un setpoint bas (figure 1). Des tests in vitro ont confirmé

Virologie, Vol 16, n◦5, septembre-octobre 2012 273

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = VIR Article Identification = 0459 Date: October 18, 2012 Time: 5:12 pm

éditorial

la capacité des T CD4 prélevés lors de la primo-infection

à inhiber la réplication du VIH dans des macrophages

autologues infectés, ce qui suggère une action cytotoxique

directe. Notons toutefois que le pouvoir cytotoxique des

T CD4 semble modéré par rapport à celui des cellules T

CD8 et se focalise sur les cellules exprimant un fort niveau

de molécules du CMH de classe II, nécessaires à la présenta-

tion des peptides Gag reconnus par les T CD4. Il est frappant

que, dans la cohorte étudiée par Soghoian et al., l’amplitude

des réponse T CD8 mesurée aux temps précoces ne dis-

tingue pas les groupes de patients évoluant favorablement

ou non, alors que les réponses T CD4 sont elles prédictives

d’une évolution favorable. On peut noter que les patients

de cette cohorte n’étaient pas préférentiellement porteurs

d’allèles protecteurs du CMH de classe I, tels que HLA

B57 et B27, qui sont associés à des réponses T CD8 efficaces

en primo-infection, et qui sont préférentiellement exprimés

par les patients dits HIV controllers capables de contrô-

ler spontanément la réplication du VIH sous le seuil des

50 copies d’ARN viral/mL [17]. On pourrait donc distinguer

deux classes de patients montrant une évolution favorable

de l’infection à VIH avec un groupe de patient exprimant

les allèles B57 et B27, pour qui une réponse T CD8 précoce

serait prédominante, et un second groupe de patients où

les réponses T CD4 pourraient jouer un rôle protecteur.

D’après une étude récente en modèle simien, une déplétion

partielle des lymphocytes T CD4 avant l’inoculation du

SIVmac accélère la progression de l’infection, ce qui

renforce la notion d’un rôle nécessaire de la population

T CD4 dans l’établissement des réponses antivirales [18].

Conclusion : les lymphocytes T CD4 +

contribuent au contrôle viral

par de multiples mécanismes

Il serait réducteur de limiter le rôle antiviral direct des lym-

phocytes T CD4 à leur capacité cytotoxique. Ces cellules

sécrètent également des médiateurs solubles, dont des cyto-

kines et chimiokines capables d’inhiber la réplication du

VIH. Ainsi, l’IFN-␥peut contribuer à l’induction d’ISG

agissant directement en tant que facteurs de restriction du

VIH, tels SAMHD1, APOBEC3G/F, ou la Tetherin [19, 20].

La sécrétion des -chimiokines RANTES, MIP-1␣,et

MIP-1peut mener à l’occupation et à l’internalisation

du corécepteur CCR5, inhibant ainsi l’entrée du VIH

dans ses cellules cibles [21]. De plus, les lymphocytes

T CD4 orchestrent l’aide fournie à de multiples effecteurs

du système immunitaire, en favorisant diverses fonctions

effectrices suivant leur état de différentiation : les cellules

T helper 1 (Th1) activent macrophages et cellules dendri-

tiques, et fournissent une aide spécifique aux lymphocytes

T CD8 ; les Th2 et les T follicular helper (Tfh) aident à la

maturation des lymphocytes B et à la production d’anticorps

de forte affinité ; les Th17 et les Th22 contribuent à

l’intégrité des muqueuses intestinales et au développement

de l’immunité antibactérienne et antifongique [22]. Une

fonction helper souvent sous-estimée est celle d’aide au

recrutement des cellules effectrices de l’immunité innée :

les cellules T CD4 mémoire, de par leur capacité à sécré-

ter rapidement des quantités importantes d’IFN-␥et de

TNF-␣lorsqu’elles reconnaissent leur antigène, induisent

la sécrétion de cytokines (IL-1, IL-6, IL-12) et de chimio-

kines inflammatoires (CCL2, CXCL9, CXCL10) par les

cellules présentatrices environnantes. Celles-ci recrutent à

leur tour des médiateurs de l’immunité innée comme les

cellules NK, NKT, ou les neutrophiles sur le site tissulaire

infecté [23]. À cette fonction s’ajoute le recrutement des

cellules T CD8 effectrices exprimant CXCR3, le récepteur

activé par les chimiokines CXCL9 et CXCL10 [24]. Lors

d’une infection virale aiguë activant fortement la réponse

inflammatoire via les récepteurs de motifs propres aux

pathogènes (pattern recognition receptors [PRR]), les cel-

lules T CD4 ne sont pas indispensables à l’établissement

d’une réponse T CD8 efficace car les cellules présentatrices

sont déjà activées [9]. En revanche, dans le cadre d’une

infection virale chronique, l’aide fournie par les cellules

Th1 est essentielle au maintien de réponses T CD8 effi-

caces sur le long terme. Les modèles murins d’infection

chronique suggèrent qu’en absence de T CD4 helper, les

lymphocytes T CD8 adoptent un phénotype d’épuisement,

perdent leur capacité proliférative, et sont sujets au suicide

« fratricide » par la voie de tumor-necrosis-factor related

apoptosis inducing ligand (TRAIL) [25, 26].

Le cas de l’infection à VIH est particulier, car l’induction

de fonctions T CD4 helper est contrebalancée par le fait

que les T CD4 activées représentent les cibles les plus per-

missives à la réplication du VIH. Le problème est d’autant

plus aigu que les cellules T CD4 spécifiques des antigènes

du VIH semblent préférentiellement infectées et déplé-

tées [27]. Toute stratégie vaccinale devra donc veiller à ne

pas induire un surplus de cibles T CD4, phénomène qui

pourrait expliquer l’effet facilitant observé dans certains

essais cliniques [28, 29]. D’un autre côté, l’essai vaccinal

RV144 mené en Thaïlande montre un modeste effet protec-

teur associé à l’induction de réponses T CD4 anti-VIH [30],

suggérant qu’il est possible de trouver un équilibre où les

fonctions antivirales des T CD4 prédominent sur leur effet

facilitant. Une piste serait de parvenir à induire préféren-

tiellement des cellules T CD4 effectrices à la différentiation

Th1 marquée, ces cellules semblant moins susceptibles à

l’infection par le VIH de par l’induction de facteurs de

restriction dépendants de l’interféron [31].

Conflits d’intérêts : aucun.

274 Virologie, Vol 16, n◦5, septembre-octobre 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = VIR Article Identification = 0459 Date: October 18, 2012 Time: 5:12 pm

éditorial

Références

1. Zhou Y, Callendret B, Xu D, et al. Dominance of the CD4 + T helper

cell response during acute resolving hepatitis A virus infection. J Exp Med

2012 ; 209 : 1481-92.

2. Schulze Zur Wiesch J, Ciuffreda D, Lewis-Ximenez L, et al. Broadly

directed virus-specific CD4 + T cell responses are primed during acute

hepatitis C infection, but rapidly disappear from human blood with viral

persistence. J Exp Med 2012 ; 209 : 61-75.

3. Soghoian DZ, Jessen H, Flanders M, et al. HIV-specific cytolytic CD4 T

cell responses during acute HIV infection predict disease outcome. Sci

Transl Med 2012;4:123ra125.

4. Wilkinson TM, Li CK, Chui CS, et al. Preexisting influenza-specific

CD4 + T cells correlate with disease protection against influenza challenge

in humans. Nat Med 2012 ; 18 : 274-80.

5. Sant AJ, McMichael A. Revealing the role of CD4 + T cells in viral

immunity. J Exp Med 2012 ; 209 : 1391-5.

6. Nepom GT. MHC class II tetramers. J Immunol 2012 ; 188 : 2477-82.

7. Lanford RE, Feng Z, Chavez D, et al. Acute hepatitis A virus infection

is associated with a limited type I interferon response and persistence of

intrahepatic viral RNA. Proc Natl Acad SciUSA2011 ; 108 : 11223-8.

8. Welsh RM, Bahl K, Marshall HD, Urban SL. Type 1 interferons and

antiviral CD8 T-cell responses. PLoS Pathog 2012;8:e1002352.

9. Johnson S, Zhan Y, Sutherland RM, et al. Selected Toll-like receptor

ligands and viruses promote helper-independent cytotoxic T cell priming

by upregulating CD40L on dendritic cells. Immunity 2009 ; 30 : 218-27.

10. Protzer U, Maini MK, Knolle PA. Living in the liver: hepatic infec-

tions. Nat Rev Immunol 2012 ; 12 : 201-13.

11. Stacey AR, Norris PJ, Qin L, et al. Induction of a striking systemic

cytokine cascade prior to peak viremia in acute human immunodeficiency

virus type 1 infection, in contrast to more modest and delayed responses

in acute hepatitis B and C virus infections. J Virol 2009 ; 83 : 3719-33.

12. Neveu B, Debeaupuis E, Echasserieau K, et al. Selection of high-

avidity CD8 T cells correlates with control of hepatitis C virus infection.

Hepatology 2008 ; 48 : 713-22.

13. Rosenberg ES, Billingsley JM, Caliendo AM, et al. Vigorous HIV-1-

specific CD4 + T cell responses associated with control of viremia. Science

1997 ; 278 : 1447-50.

14. Lichterfeld M, Pantaleo G, Altfeld M. Loss of HIV-1-specific T cell

proliferation in chronic HIV-1 infection: cause or consequence of viral

replication? Aids 2005 ; 19 : 1225-7.

15. Appay V, Zaunders JJ, Papagno L, et al. Characterization of CD4 (+)

CTLs ex vivo. J Immunol 2002 ; 168 : 5954-8.

16. Casazza JP, Betts MR, Price DA, et al. Acquisition of direct antiviral

effector functions by CMV-specific CD4 + T lymphocytes with cellular

maturation. J Exp Med 2006 ; 203 : 2865-77.

17. Chakrabarti LA, Simon V. Immune mechanisms of HIV control. Curr

Opin Immunol 2010 ; 22 : 488-96.

18. Ortiz AM, Klatt NR, Li B, et al. Depletion of CD4 (+) T cells abro-

gates post-peak decline of viremia in SIV-infected rhesus macaques. J Clin

Invest 2011 ; 121 : 4433-45.

19. Laguette N, Benkirane M. How SAMHD1 changes our view of viral

restriction. Trends Immunol 2012 ; 33 : 26-33.

20. Malim MH, Bieniasz PD. HIV Restriction factors and mechanisms of

evasion. Cold Spring Harb Perspect Med 2012;2:a006940.

21. Casazza JP, Brenchley JM, Hill BJ, et al. Autocrine production of

beta-chemokines protects CMV-Specific CD4 T cells from HIV infection.

PLoS Pathog 2009;5:e1000646.

22. Zhou L, Chong MM, Littman DR. Plasticity of CD4 + T cell lineage

differentiation. Immunity 2009 ; 30 : 646-55.

23. Swain SL, McKinstry KK, Strutt TM. Expanding roles for CD4 (+) T

cells in immunity to viruses. Nat Rev Immunol 2012 ; 12 : 136-48.

24. Groom JR, Luster AD. CXCR3 ligands: redundant, collaborative and

antagonistic functions. Immunol Cell Biol 2011 ; 89 : 207-15.

25. Yi JS, Cox MA, Zajac AJ. T-cell exhaustion: characteristics, causes

and conversion. Immunology 2010 ; 129 : 474-81.

26. Janssen EM, Droin NM, Lemmens EE, et al. CD4 + T-cell help controls

CD8 + T-cell memory via TRAIL-mediated activation-induced cell death.

Nature 2005 ; 434 : 88-93.

27. Douek DC, Brenchley JM, Betts MR, et al. HIV preferentially infects

HIV-specific CD4 + T cells. Nature 2002 ; 417 : 95-8.

28. Buchbinder SP, Mehrotra DV, Duerr A, et al. Efficacy assess-

ment of a cell-mediated immunity HIV-1 vaccine (the Step Study): a

double-blind, randomised, placebo-controlled, test-of-concept trial. Lan-

cet 2008 ; 372 : 1881-93.

29. Forthal DN, Gabriel EE, Wang A, Landucci G, Phan TB. Association

of Fcgamma receptor IIIa (FcgammaRIIIa) genotype with the rate of HIV

infection following gp120 vaccination. Blood 2012 ; 120 : 2836-42.

30. de Souza MS, Ratto-Kim S, Chuenarom W, et al. The Thai phase

III trial (RV144) vaccine regimen induces T cell responses that preferen-

tially target epitopes within the V2 region of HIV-1 envelope. J Immunol

2012 ; 188 : 5166-76.

31. Vetter ML, Johnson ME, Antons AK, Unutmaz D, D’Aquila RT. Diffe-

rences in APOBEC3G expression in CD4 + T helper lymphocyte subtypes

modulate HIV-1 infectivity. PLoS Pathog 2009;5:e1000292.

Virologie, Vol 16, n◦5, septembre-octobre 2012 275

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

1

/

5

100%