Sida, des bases pour comprendre - Act Up

information

=pouvoir

2

ACT UP PARISTMjanvier 2010

SIDA, DES BASES POUR COMPRENDRE 2010

information

= pouvoir

2SIDA, DES BASES POUR COMPRENDRE

Act Up-Paris est une association issue de la communauté homosexuelle,

veillant à défendre équitablement toutes les populations touchées par le sida.

Act Up-Paris n’est pas une association caritative, mais une association de

personnes concernées par le VIH qui, au delà de leur tragédie personnelle,

voient dans le sida avant tout une question politique.

Act Up-Paris porte sur la place publique un discours et des exigences de per-

sonnes atteintes. Ce discours est complémentaire et parfois contraire à celui

des médecins, des pouvoirs publics ou des laboratoires pharmaceutiques.

Act Up-Paris a aussi pour mission d’informer les malades sur les traitements

disponibles, afin qu’ils, elles, participent en connaissance de cause à la déci-

sion thérapeutique. Parce que l’information est un pouvoir.

Act Up-Paris a été créé en 1989 par Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc

Coulavin. Depuis 20 ans maintenant notre association a contribué à changer

radicalement le cours de l’épidémie de sida : en devenant un vrai outil de pres-

sion activiste, en faisant évoluer le discours sur la maladie, en révélant et com-

battant toute forme de discrimination envers les personnes touchées et leur

entourage. Depuis 1995, nous avons été au premier rang des associations de

lutte contre le sida pour que certains antirétroviraux soient délivrés à un grand

nombre de malades avant leur commercialisation effective. Résultat de ce har-

cèlement constant : la France est le pays européen où les nouvelles molécu-

les et les trithérapies sont le plus largement accessibles. Plus de 110 000 per-

sonnes suivent un traitement antirétroviral.

Mais tout n’est pas réglé. D’autres médicaments sont en cours de développe-

ment car des échecs thérapeutiques continuent à se produire : près de 8 %

des personnes traitées ne répondent pas aux trithérapies réputées les plus

efficaces. Nous devons continuer notre pression pour que les recherches de

nouveaux médicaments se poursuivent, mais dans le respect des règles éthi-

ques établies. Nous devons développer l’information sur ces nouveaux traite-

ments auprès des personnes atteintes. Nous devons nous battre pour que la

co-infection VIH/hépatite soit prise en compte par tous les acteurs de la lutte

contre le sida. Nous avons besoin de votre aide.

Téléphonez-nous pour connaître les horaires de nos groupes de travail ou venez à nos réunions

tous les jeudis soirs, 19h00, à l’Ecole des Beaux Arts, 14 rue Bonaparte, Paris VIe.

Pour nous contacter par mail, faites précéder [@actupparis.org] du nom lié au sujet de votre

envoi parmi la liste ci-après :

accueil • actup • actupinfos • administration • coinfection • communication • coordination-ds •

comptabilite • diffusion • drogues • droits • etrangers • events • femmes • financement • gap •

groupcomm • homophobie • international • jeunes • medias • permanence • plaidoyersud • pre-

vention • prison • prostitution • publications • reactup • revuedepresse • secretariat • sidablabla

• stands • traitements • web

Information=pouvoir est une collection unique qui rassemble et actualise

l’expertise des militantEs d’Act Up-Paris. Depuis maintenant 20 ans, Act Up-

Paris veille à défendre équitablement toutes les populations touchées par le

sida.

En France, chaque année, des milliers de personnes découvrent leur

séropositivité, malgré les messages de prévention largement diffusés.

Act Up-Paris porte sur la place publique une information sans concession,

qui permet la meilleure autonomie de décision du public concerné.

Le numéro 1(SIDA, UN GLOSSAIRE) est disponible à Act Up-Paris.

Les 2(DES BASES POUR COMPRENDRE) et 3(GUIDE DES DROITS SOCIAUX) sont

diffusés en librairie par les éditions La Découverte, qui assurent ainsi

un accès élargi à des ouvrages indispensables.

SIDA, DES BASES POUR COMPRENDRE donne une lisibilité exceptionnelle

aux phénomènes biologiques complexes en jeu dans la maladie.

En particulier, 58 illustrations inédites et novatrices permettent

de visualiser clairement l’essentiel.

Ce Guide est réalisé par les militantEs d’Act Up-

Paris. Il est tiré à 15 000 exemplaires. Il ne peut

être vendu. La reproduction des articles est

autorisée à condition d’en citer la source :

SIDA

,

DES BASES POUR COMPRENDRE

, d’Act Up-Paris

Depuis sa création, Act Up-Paris revendique l’accès à l’information.

Être informé n’est pas un devoir, mais la possibilité d’agir sur le cours des choses.

Pour permettre à chacunE de lutter efficacement contre le sida et de puiser aux meilleures sour-

ces l’information dont il/elle a besoin, nous éditons :

Action bulletin d’information sur les enjeux de la lutte contre le sida.

Abonnement : 5 numéros par an - 8 euros ou 18 euros (soutien).

Protocoles bulletin d’information thérapeutique sur l’actualité médicale et scientifique, les trai-

tements contre le VIH et contre les hépatites virales et les essais cliniques.

Abonnement : 5 numéros par an - 8 euros.

Pour toutes questions concernant les abonnements ou la diffusion des guides, contactez Rose

Rachel Rebelle : [email protected]g - 01 49 29 44 78

www.actupparis.org retrouvez toutes nos publications, les comptes-rendus de nos Réunions

Publiques d’Information (RéPI), nos communiqués et dossiers de presse, etc.

collection information = pouvoir

1SIDA, UN GLOSSAIRE

a pour but de mieux comprendre les termes médicaux, d’interpréter son bilan sanguin,

de participer plus activement au dialogue avec son médecin.

La cinquième édition est parue en décembre 2009.

2SIDA, DES BASES POUR COMPRENDRE

explique toutes les bases de la science aux personnes qui veulent comprendre la recherche

scientifique de la lutte contre le sida. La première édition est parue en mars 2010.

3 SIDA, LE GUIDE DES DROITS SOCIAUX

présente une information claire et précise de tous les droits auxquels peuvent prétendre les per-

sonnes séropositives. La troisième édition est parue en avril 2010.

information

=pouvoir

2

SIDA, DES BASES POUR COMPRENDRE

ACT UP-PARISTMJANVIER 2010

des bases pour comprendre

l’ensemble des illustrations et des graphiques

sont conçus et réalisés par Emmanuel Baume et Franck Poulet

conception maquette, suivi réalisation avec Claire Vannier : Carole Peclers

table des matières exhaustive p. 197 selon la mise en ligne

www.actupparis.org

biologie

le système immunitaire

l’infection à VIH

1

2

3

4

5

6

outils supplémentaires

prévention de la transmission du VIH

la recherche clinique

1.1 concepts

1.2 machinerie cellulaire

1.3 le génome

1.4 la transcription

1.5 la traduction

2.1 les organes du système immunitaire

2.2 origines et cellules souches

2.3 immunité innée

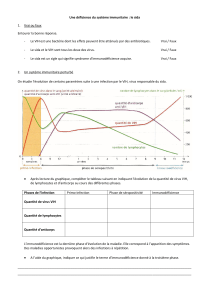

2.4 immunité acquise ou adaptative

2.5 entre inné et acquis

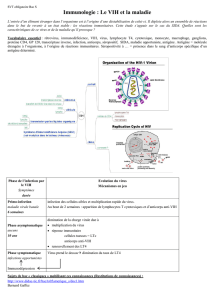

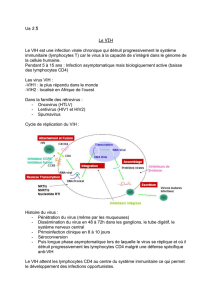

3.1 le virus de l’immunodéficience humaine

3.2 mécanisme de la maladie

3.3 les antirétroviraux

4.1 parcours du médicament

4.2 résisitances du virus

4.3 origine et histoire

5.1 dépistage et diagnostic

5.2 transmission sexuelle du

VIH

5.3 antirétroviraux pour la prévention

6.1 comprendre les essais cliniques

6.2 participer à un essai clinique

6.3 le consentement éclairé

6.4 quand un essai s’arrête

6.5 autres moyens d’accéder à de nouveaux traitements

6.6 quelles questions dois-je me poser ?

6.7 comment un essai clinique voit-il le jour ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

1

/

202

100%