Etude conduite par la Direction de l`environnement et du

1

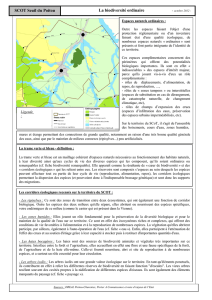

RESEAU DES CONTINUITES ECOLOGIQUES DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Etude conduite par la Direction de l’environnement et du développement durable

réalisée par le Cabinet Biotope

Note de synthèse

Juin 2010

La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue », est la mesure

phare proposée par le groupe 2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle

de l’environnement. La vocation de cette trame est de permettre le maintien et le développement

sur l’ensemble du territoire national de « continuités écologiques ».

Cette mesure s’inscrit dans une suite d’engagements en faveur des continuités écologiques, à

différents niveaux :

International : Convention sur la Diversité Biologique (1992), Sommet de Johannesburg (2002),

Européen : Convention de Berne à l’origine du réseau Emeraude (1979), Directives « Oiseaux » et

« Habitats » (respectivement 1979 et 1992) à l’origine du réseau Natura 2000, Stratégie

paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère et Réseau écologique paneuropéen

(1995),

National : Schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux - SSCENR (2002),

Stratégie nationale pour la biodiversité (2004).

L’engagement du Grenelle a pour objectif de doter les collectivités d’un nouvel instrument

d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité,

notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace. Cette mesure prévoit également de

doter les collectivités territoriales d’une compétence spécifique en matière de planification

écologique et d’instaurer une dotation pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma

régional de cohérence écologique (SRCE), dans le cadre de la stratégie régionale pour la

biodiversité.

Les outils actuellement mis à disposition au niveau de la région Ile-de-France sont des schémas de

principe et de réflexion. Dès 1995, le Plan Vert de la région Ile-de-France, élaboré à titre de

contribution au Schéma Directeur régional (SDRIF), introduit une réflexion sur les choix stratégiques

en matière d’aménagement, de valorisation et de cohérence des espaces naturels ; par la suite, la

contribution régionale au Schéma de services collectifs des espaces naturels ruraux (SSCENR) a

proposé en 1999 une première esquisse d’un réseau écologique régional cohérent. Cependant,

l’échelle régionale en a fait un schéma de principe.

En 2007, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU-IDF) a défini et hiérarchisé

un schéma des continuités écologiques. Réalisé à une échelle plus fine que le précédent, ce

schéma propose une liaison simplifiée des éléments naturels du paysage, mais sans analyser la

fonctionnalité des trames proposées.

Dans ce contexte, le Conseil général des Hauts-de-Seine a souhaité engager une réflexion sur son

territoire visant à identifier et caractériser les continuités écologiques.

2

Ce travail vient appuyer l’action départementale en matière de continuités écologiques et de

biodiversité en général, à travers notamment le Schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS),

adopté en 2001, qui prévoit de relier les grands espaces naturels entre eux.

L’objectif de l’étude, confiée au bureau d’études Biotope, est de mettre en évidence les différentes

composantes du réseau écologique départemental afin d’en évaluer les interactions, la

fonctionnalité et les potentialités de restauration et de renaturation. Toutes les étapes de l’étude ont

été établies et validées en concertation avec la Direction de l’environnement et du

développement durable du Conseil général des Hauts-de-Seine et le comité de suivi mis en place.

Après une année d’étude et la validation par les comités technique et de pilotage, le réseau

écologique des Hauts-de-Seine résulte de l’assemblage cohérent, fait à partir de choix

méthodologiques, de sous-trames (compartiment écologique) composées de cœurs de nature

(réservoirs de biodiversité) et de corridors écologiques les reliant ou répondant aux déplacements

d’espèces supports.

Les cœurs de nature (réservoirs de biodiversité) accueillent, par définition, une grande diversité de

peuplement faunistiques et floristiques et servent de lieu de vie et d’échanges pour la faune. Or

pour que ces espaces soient bien conservés et fonctionnels, ils nécessitent d’être vastes, d’avoir des

stades de végétation diversifiés notamment pour le milieu forestier et d’être bien connectés. Sans

corridors écologiques fonctionnels, les populations animales et végétales régressent et disparaissent.

Sur l’aire d’étude qui englobe le département et une zone tampon de 5 km, 72 cœurs de nature

ont été identifiés répartis en trois catégories : « forestier, humide et ouvert ». 25 cœurs de nature

(CDN) concernent le département. Dans les Hauts-de-Seine, plus de 60% des CDN sont identifiés

dans le compartiment forestier, les autres cœurs de nature se répartissent de manière égale entre

les compartiments « ouverts » et « humides ».

Tous les CDN d’intérêt majeur et élevé sont compris dans des périmètres d’inventaire, de protection

et/ou de maîtrise foncière (ZNIEFF, ENS, parcs départementaux).

Cette étude met en évidence dans un premier constat le rôle des cœurs de nature d’intérêt majeur

des Hauts-de-Seine aux différentes échelles :

- A l’échelle du département, ce sont de véritables cœurs de nature fonctionnels. Leur maintien

est une nécessité pour garantir la pérennité génétique et l’évolution des espèces au sein des

Hauts-de-Seine. Si certains s’autosuffisent, l’étude montre que d’autres sont en cours d’isolement

au vu du calcul des capacités de dispersion des différentes espèces.

- En Ile-de-France, il existe un arc de biodiversité remarquable allant du Vexin occidental à la

Bassée en passant par les boucles de la Seine, les forêts de Rambouillet et des Yvelines. L’arc

boisé du département des Hauts-de-Seine composé de 4 cœurs de nature d’intérêt majeur

« Forêt de Meudon et ses lisières », « Forêt de Verrières et aval de la vallée de la Bièvre », « Forêt

de Fausses-Reposes, Parc de Saint-Cloud et leurs lisières » et « Forêt de La Malmaison, vallon des

Gallicourts, et parc de La Jonchère » constitue à l’échelle de la région Ile-de-France une frange

et une barrière physique qui protège de l’urbanisation cet arc de biodiversité remarquable

présent principalement dans les départements limitrophes.

Cependant de fortes pressions pèsent sur l’habitat principal : la forêt. L’habitat forestier s’est

morcelé au fil des siècles. Plus de 1 510 km de routes traversent les forêts. Ainsi, les massifs dont la

surface est inférieure à 100 ha représentent 98,5 % du nombre total d’unités forestières (données

IAURIF). Agir sur la préservation des cœurs de nature des Hauts-de-Seine aura un effet positif sur les

enjeux régionaux.

Les cœurs de nature font partie du patrimoine naturel du département et de la région et

nécessitent une gestion écologique et une préservation au titre des raisons suivantes :

écologiques, vis-à-vis des «cœurs» de nature remarquable dont la préservation nécessite qu'ils

soient reliés par des corridors écologiques et, pour chacun d'eux, entourés d'un écrin de nature

"ordinaire" ; le sujet de cette étude.

éthiques, comme pour la nature remarquable, à travers la nécessité de léguer aux futures

générations un patrimoine biologique fonctionnel ;

3

sociales, car il existe une forte demande en nature de proximité pour les loisirs en Île-de-France

et que biodiversité et qualité paysagère sont souvent inséparables ;

d'utilité immédiate pour les gestionnaires des espaces.

Les cœurs de nature sont reliés par des corridors écologiques. Ils sont caractérisés et qualifiés en

fonction des différents compartiments écologiques retenus (forestier, humide, ouvert). Le second

constat montre que si les corridors écologiques potentiels principaux sont localisés principalement

dans le sud du département, en particulier au niveau de l’arc boisé, plusieurs autres axes se

dessinent notamment sur les berges de Seine et les coteaux.

La présentation des corridors écologiques se décline par compartiment et par « espèce support »

choisie.

Les corridors écologiques forestiers considérés comme fonctionnels ou fonctionnels à améliorer pour

le déplacement de la grande et méso-faune sont réduits en nombre soit une dizaine. L’arc boisé du

sud-ouest composé des cœurs de nature d’intérêt majeur sont reliés par des corridors écologiques

fragilisés. Sont considérés comme fonctionnels à améliorer l’axe Malmaison/ Haras de Jardy et au

sein de la forêt de Meudon mais hélas l’axe Meudon/ Fausses-reposes est lui considéré comme non

fonctionnel.

Pour les milieux dits ouverts, plus de 200 corridors potentiels de milieux ouverts ont été proposés pour

le département et la zone tampon de 5 km à l’issue de la modélisation. Le travail d’analyse mené

pour déterminer la fonctionnalité et l’importance des corridors a été complété en partie par une

phase de photo-interprétation et de terrain. La fonctionnalité potentielle identifiée servira de base

de travail à l’échelle du département pour définir les actions à mener mais ne peut-être considérée

comme exhaustive sur cette sous-trame.

La trame bleue est composée du compartiment humide et la trame aquatique essentiellement

basée sur la Seine. La modélisation confirme le rôle majeur de continuité écologique de la Seine et

de ses berges pour de nombreuses espèces liées ou non au milieu aquatique. Cependant, les

données devront être réactualisées et précisées avant de développer des actions.

Les zones humides du département se localisent autour de la vallée de la Bièvre, du sud autour

d’Antony et au sein des forêts comme Meudon pour le réseau d’étangs et de mares. Aujourd’hui à

part le Ru des Godets, l’ensemble est artificialisé. Un travail de restauration des milieux serait à

développer pour cette trame.

Ces enjeux principaux sont le maintien et le renforcement des connexions fragiles existantes, la

création ou la restauration de corridors, et le rétablissement d’anciennes connexions dans ce

contexte très urbanisé.

Le troisième constat de cette étude est l’existence d’un réseau écologique fonctionnel dans les

Hauts-de-Seine. Cependant, la destruction et la fragmentation des habitats naturels par

l’urbanisation, l’imperméabilisation des sols, la pollution de l’eau, la prolifération d’espèces invasives

jouent en défaveur des corridors écologiques et des cœurs de nature.

Ce réseau écologique préfiguré et décliné dans les Hauts-de-Seine a été comparé au schéma des

ENS, à l’étude réalisée par IAURIF et au SDRIF au niveau de la région, afin de visualiser la cohérence

de sa prise en charge actuellement.

- Les cœurs de nature d’intérêt majeur et les corridors écologiques retenus comme la coulée verte

du Sud parisien se superposent en totalité avec les ENS. Plus de 2/3 des CDN sont reconnus

comme des ENS. Cette étude confirme le rôle des ENS et les secteurs dits prioritaires du territoire.

- IAU-IDF a réalisé le schéma régional des continuités écologiques avec des déclinaisons pour des

sous-trames en 2004. Ce schéma avait pour but de faire ressortir les secteurs à enjeux à l’échelle

de la région. En comparant les deux schémas, la Seine dite d’intérêt national, l’axe forestier

haras de Jardy et Parc de Saint-Cloud d’intérêt régional pour le schéma de l’IAURIF ressortent

comme des cœurs de nature et corridors prioritaires dans les Hauts-de-Seine. Les autres

connexions de l’IAURIF concernent les massifs forestiers de Meudon, Fausses–reposes et le Bois de

Boulogne pour un intérêt local. Notre étude confirme la valeur de ces cœurs de nature mais

apporte surtout plus de précisions car elle tient compte des infrastructures présentes, de

l’évolution du territoire et d’une vérification partielle de terrain. Ainsi elle permet d’affiner le

réseau de l’IAURIF et précise la fonctionnalité des corridors et le niveau d’intérêt des cœurs de

nature.

4

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) dans le volet « préserver et développer

les continuités et les réseaux écologiques » présente une carte des noyaux de biodiversité et des

continuités écologiques. Cette carte identifie uniquement comme « zone tampon » à l’échelle

régionale les forêts de Malmaison, Haras de Jardy, parc de Saint-Cloud et forêt de Meudon. A

l’échelle des Hauts-de-Seine, ce sont des cœurs de nature d’intérêt majeur fonctionnel. Cet arc

boisé sud-ouest ne doit pas être vu uniquement à travers son rôle de frange à préserver mais

également comme l’articulation de véritables cœurs de nature. Par ailleurs, l’étude a identifié

d’autres cœurs de nature comme le Parc de Sceaux et les zones humides autour Antony qui

pourraient être intégrés dans le schéma régional. Pour les continuités écologiques, la Seine est

qualifiée d’intérêt national pour la région ce qui est confirmé par notre étude.

L’expertise mobilisée dans cette étude permet de distinguer les différents types de corridors

écologiques et ce à une échelle plus fine. Elle permet d’affiner le réseau existant et d’être plus

proche de la réalité de terrain.

Cette étude et les différentes cartes pourront aider les collectivités à décliner les continuités

écologiques dans leurs projets et servir de repère pour confronter les grands projets

d’aménagements aux enjeux écologiques.

In fine, l’étude présente une dizaine de secteurs tests qui ont été choisis pour illustrer une

problématique précise comme un passage à faune, le développement d’un projet ou pour les

enjeux du secteur.

Un programme d’actions validé par un comité de pilotage sera décliné suite à cette étude et

devra prendre en compte les enjeux locaux et régionaux.

Les secteurs tests étudiés sont :

1. Traversée de Forêt domaniale de Meudon par la N118

2. De la forêt de Meudon à l’étang d’Ursine

3. Coulée verte du Sud Parisien

4. Connexion entre la Forêt domaniale de Verrières et la Coulée verte du Sud Parisien

5. Parc de Chanteraines

6. Talus ferroviaire reliant Chanteraines à Asnières

7. Connexion entre le Parc du Chemin de l’île et le Parc André Malraux

8. Continuité de la forêt de la Malmaison à Fausses-Reposes

9. Connexion de la Plaine des Closeaux, du Vallon des Gallicourts et de Forêt de la Malmaison

10. La Seine et ses berges

11. Le Vallon de la marche

Différents types d’actions ont été proposés et regroupés au sein de fiches pour chacun des secteurs

tests. Plusieurs modes d’intervention sont mobilisés :

- Actions d’aménagements, lorsqu’il est nécessaire d’intervenir pour créer des passages par

exemple et du génie écologique lourd avec des plantations ;

- Actions de gestion lorsque les corridors écologiques sont toujours plus ou moins fonctionnels, par

la mise en œuvre de Plans de Gestion, cahiers des charges sur des territoires bien définis, de mise

en valeur des terrains ;

- Actions de valorisations des milieux par de la sensibilisation

- Actions de suivi.

Les actions proposées visent principalement les corridors écologiques identifiés, mais également les

cœurs de nature (CDN).

Ces secteurs tests ainsi que les résultats de cette étude donneront lieu à des propositions d’actions.

1

/

4

100%