KANT, HUSSERL et Théorème d`incomplétude de GÖDEL et l

1

1

KANT, HUSSERL et Théorème d’incomplétude de

GÖDEL et l’ensemble des paradoxes logico-

mathématiques et physiques du 19ème et 20ème

siècles

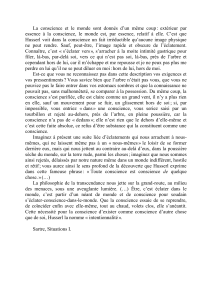

On va traiter d’abord de la problématique kantienne : y-a-t-il des limites à notre

connaissance du monde, étant entendu que notre connaissance est « constitutive » dans la

mesure où il y a ce que nous appelons une neurophysiologie transcendantale c'est-à-dire que

nous connaissons (nous percevons, nous comprenons) le monde à partir, avec, à l’aide de nos

structures cognitives ( que nous pouvons étudier avec les moyens de la neurophysiologie,

l’instrumentation médicale etc…). Cette neurophysiologie est transcendantale, au sens où

elle constitue l’objet que nous sommes amenés à observer. Et donc la question qui se pose :

est-ce qu’il y a des limites1 à la connaissance constitutive.

C’est la question que pose exactement Emmanuel KANT dans la Dialectique

transcendantale de sa Critique de la raison Pure. Cependant cette question des limites à notre

connaissance ne sera pas traitée uniquement à la lumière des travaux de Kant, mais l’accent

sera mis sur le Théorème de GÖDEL qui est certainement le résultat philosophique le plus

important du 20ème siècle puisqu’il a ruiné tout d’abord le programme axiomatique de

HILBERT, c'est-à-dire la possibilité de réduire les mathématiques à la logique et, à la limite,

de tout réduire à l’automate ; et il a profondément dévié, altéré toute la philosophie analytique

qui dans la première moitié du siècle voulait fonder toute la philosophie sur la logique, réduire

l’ensemble de la philosophie à la logique ce qui a conduit à la substitution de la philosophie

du langage à la philosophie logique.

Ce qui nous intéressera, en outre, c’est que GÖDEL s’est rapproché progressivement

de la phénoménologie de HUSSERL.

Le but sera finalement de parvenir à la démonstration du théorème d’incomplétude de

GÖDEL à la fin du séminaire, le but étant de donner l’ensemble des instruments,

indépendamment les uns des autres, et nous permettant de comprendre cette démonstration.

1 Limites : il n’y a pas de limite à la création : si on admet qu’il y a un certain nombre de notes musicales, toutes

les combinaisons sont possibles.

2

2

Emmanuel KANT : Dialectique transcendantale

Dans la Critique de la Raison Pure, le chapitre intitulé Dialectique transcendantale,

pour Kant le sujet du cogito (le je) correspond au syllogisme catégorique, le monde pensé

correspond au syllogisme hypothétique, et l’idéal transcendantal :Dieu au syllogisme

disjonctif. « Le sujet pensant est l’objet de la psychologie ; l’ensemble qui comprend tous les phénomènes, (le

monde) celui de la cosmologie, et la chose qui contient la condition suprême de la possibilité de tout ce qui peut

être pensé (l’être de tous les êtres, l’objet de la théologie. La raison pure nous fournit donc l’idée d’une doctrine

transcendantale de l’âme (psychologia rationalis) , d’une science [B392] transcendantale du monde (cosmologia

rationalis), enfin une connaissance [A335] transcendantale de Dieu (theologia transcendantalis) » Ici Kant

reprend les catégories de la Métaphysique allemande de Wolff2

A partir de là, Kant, dans le Chapitre Premier, analyse les Paralogismes3 de la Raison Pure

qui conduisent à l’erreur de conclure de façon dogmatique le : « Je pense » (cogito) à la

substantialité (au moi-substance), à la simplicité, quant à la qualité du « je » ; à la personnalité

de l’âme par son identité, comme substance intellectuelle et à l’idéalité de son rapport avec les

phénomènes extérieurs. et dénonce : « De là quatre paralogismes d’une doctrine transcendantale de l’âme

que l’on prend faussement pour une science de la raison pure traitant de la nature de notre être

pensant…[B404] » ceux qui sont à la base de la psychologie rationnelle et qui conduisent à

l’erreur

L’interprétation que fait Jorland de la reprise par Kant du « cogito » cartésien,

« cogito ergo sum », ce fait de déterminer les structures cognitives subjectives qui vous

permettent de connaître, comprendre quelque chose du monde, de la nature amène Kant à

critiquer ce cogito cartésien dans trois registres :

1.- Pour Descartes le « je pense » est une substance, la substance pensante, : pour

penser, il faut que je sois, qu’est-ce que je suis, je suis une substance. Et cette substantialité de

« susbstance pensante » qu’est le je de Descartes est ce qui fait, pour Kant, un paralogisme

de la psychologie rationnelle : le je pensant ne peut pas être une substance.

2.- L’autre thème de Descartes est celui du « fini et de l’infini ». Si on fait

l’inventaire des idées de Descartes à ce sujet : si j’ai l’idée d’un Dieu comme être infini, ce

n’est pas moi, fini, qui peut l’avoir créé. C’est cette dialectique du fini et de l’infini qui se

trouve ainsi posée.

3.-Le troisième thème est celui de la preuve ontologique de l’existence de Dieu qui

est fondamentale pour Descartes. Pour Descartes, afin d’éviter ce que l’on a appelé le

solipsisme : certes « je pense », mais enfermé dans mes pensées, je n’ai accès à rien d’autre,

ni au monde extérieur, je peux rêver qu’il y a un monde extérieur, je peux rêver qu’il y a

d’autres existences, d’autres individus comme moi, d’autres consciences, mais je n’ai aucune

certitude de cela puisque la seule certitude que j’ai c’est celle de ma propre représentation.

C’est en quoi, pour Descartes, il est fondamental de passer par Dieu, qui est un Dieu créateur,

bon etc. et donc le garant de la réalité objective de mes représentations. Il me garantit que, si

2 Vernünftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt,

Renger, Halle, 1720 (la Préface de cette première édition étant datée du 23 décembre 1719). On trouvera un

reprint de la onzième édition (1751) chez G. Olms, Hildesheim, 1983. La Métaphysique allemande (Deutsch

Metaphysik) a connu douze éditions successives du vivant de son auteur.

3 Paralogisme : en logique : « Le paralogisme logique consiste dans la fausseté d’un raisonnement quant à la

forme, quel qu’en soit d’ailleurs le contenu. (Kant)

3

3

j’utilise ma pensée selon ses règles, je ne commet pas d’erreur et je ne vis pas dans l’illusion.

C’est en quoi la preuve ontologique est fondamentale puisque sans le recours à Dieu, je n’ai

aucun moyen de sortir de ma conscience pour aller à la rencontre des autres et du monde ,

donc pour sortir du solipsisme.

Kant dans sa Critique de la Raison Pure va ruiner les preuves de l’existence de Dieu, aussi

bien les preuves ontologiques que les trois autres types de preuves, la preuve physico-

théologique et la la preuve cosmo-théologique. Et la réfutation de la preuve ontologique chez

Kant constitue une révolution dans l’histoire de la philosophie. La révolution kantienne n’est

pas simplement une révolution copernicienne qui au lieu de voir comment la pensée peut

s’adapter aux choses pour mieux les comprendre, il faut montrer au contraire comment les

choses s’adaptent à la pensée.

La révolution de Kant consiste à dire qu’on ne peut pas déduire l’existence , depuis Kant,

l’existence n’est pas un prédicat . Par la preuve ontologique on dira que Dieu est un être

infini, parfait et parmi les attributs de cet être infini et parfait il y a l’existence. Ce que pose

Kant, c’est que l’existence n’est pas un prédicat, mais un quantificateur.4 Et ceci est

important, car à partir de ce moment nous ne pouvons savoir si quelque chose existe que par

l’expérience, l’expérience sensible évidemment.

Par exemple, de notre temps, si nous voulons savoir si le boson de Higgs5 existe il nous faut

nous donner les moyens d’une expérience , et ce sont ceux de l’accélérateur européen

construit à la frontière franco-suisse.

La théorie prévoit son existence a priori, au sens de Kant6, de manière transcendantale, mais

seule l’expérience nous permettra de savoir qu’il existe réellement.

Les Paralogismes

Il y a quatre paralogismes :

Le premier est celui de la substantialité

Le second est celui de la simplicité

Le troisième est celui de la personnalité

Le quatrième est celui de l’idéalité (union de l’âme et du corps)

4 Quantificateur (de prédicat) : le prédicat d’une proposition affirmative est particulier (ex. l’aigle est un oiseau

= appartient à un groupe déterminé d’oiseaux) ; le prédicat d’une proposition négative est universel (ex. la pierre

n’est pas un oiseau = aucun oiseau n’est une pierre) Les symboles et sont appelés quantificateurs, ainsi

signifie que tout x est P

5 Boson de Higgs : Le boson de Higgs est une particule prédite par le fameux modèle standard de la physique

des particules élémentaires. En effet, cette particule est supposée expliquer l'origine de la masse de toutes les

particules de l'Univers (y compris elle-même !), mais en dépit de ce rôle fondamental, elle reste encore à

découvrir puisque aucune expérience ne l'a pour l'instant observée de façon indiscutable

6 Existence a priori : . A priori veut seulement dire avant l’expérience ou indépendamment de l’expérience ,

Transcendantal pour Kant veut dire a priori en tant que cet a priori est rapporté à des objets possibles de

connaissance et donc on pourrait dire que le transcendantal désigne la portée ontologique de l’a priori

4

4

Le 1er Paralogisme

Voici ce que Kant écrit dans le chapitre Dialectique transcendantale (p. 361 de la Critique

de la raison Pure , collection Folio/Essais) Il énonce ce que prétend à son époque la

psychologie rationnelle et dénonce la nature sophistique, donc erronée de ce 1er paralogisme :

« La topique de la psychologie rationnelle, d’où doit dériver tout ce qu’elle peut contenir par ailleurs est donc la

suivante : 1° L’âme est substance

2° Simple, quant à 3° Numériquement identique

Sa qualité c'est-à-dire unité

(non pluralité),

Quant aux temps divers où elle

Existe,

4° En rapport avec des objets possibles dans l’espace [A3445/B403) »

Et voici la critique qu’il en fait quelques pages plus loin :

« Dans le procédé de la psychologie rationnelle, domine le paralogisme qui est représenté par le syllogisme

suivant :

Ce qui ne peut être pensé que comme sujet n’existe aussi que comme sujet et est par conséquent

substance ; [B411] Or, un être pensant, considéré simplement comme tel, ne peut être pensé que comme sujet ;

Donc, il n’existe aussi que comme sujet, c'est-à-dire comme substance.

Dans la majeure, il est question d’un être qui peut être pensé sous tous les rapports en général,

et aussi par conséquent tel qu’il peut être donné dans l’intuition. Mais dans la mineure, il n’est plus question du

même être qu’autant qu’il se considère lui-même comme sujet uniquement par rapport à la pensée et à l’unité de

la conscience, mais non pas en même temps par rapport à l’intuition qui donnerait cet être comme objet à la

pensée. La conclusion est donc tirée per sphisma figurae dictionis, c'est-à-dire par un raisonnement captieux. »

En effet, Kant montre que le paralogisme est ici un mauvais syllogisme qui devient un

sophisme en expliquant que la majeure et la mineure ne peuvent aller ensemble : c’est

comme si l’on disait : « les hommes sont mortels, les ânes sont mortels, donc les ânes sont des

hommes » Il montre que la majeure est prise dans un sens transcendantal et la mineure dans

un sens empirique :

Voici ce que précise Kant contre ce paralogisme qui consiste à montrer que le cogito est une

substance :

« Toute discussion sur la nature de notre être pensant et sur celle de son union avec le monde des corps

résulte donc uniquement de ce que l’on remplit les lacunes de notre ignorance avec des paralogismes de la

raison, en transformant en choses ses pensées et en les hypostasiant, ce qui donne naissance à une science

imaginaire aussi bien du côté de celui qui affirme que de celui qui nie, chacun d’eux prétendant savoir quelque

chose d’objets dont nul homme n’a de concept, ou convertissant en objets ses propres représentations, tournant

ainsi dans un cercle éternel d’équivoques et de contradictions. Seul le sang-froid d’une critique sévère, mais

juste, peut nous affranchir de cette illusion dogmatique qui par l’attrait d’un bonheur imaginaire, retient tant

d’hommes dans les théories et dans les systèmes, et restreindre toutes nos prétentions spéculatives à l’unique

champ de l’expérience possible ; et cela, non pas par de fades plaisanteries sur des tentatives si souvent

malheureuses, ni par de pieux soupirs sur les bornes de notre raison, mais au moyen d’une détermination exacte

des limites de la raison d’après des principes certains, détermination qui lui assigne avec la plus parfaite certitude

son nihil ulterius aux colonnes d’Hercule posées par la nature elle-même, pour l’empêcher de s’aventurer, dans

sa marche, au-delà des côtes toujours continues de l’expérience qu’il nous est impossible d’abandonner sans

nous risquer sur un océan sans rivages qui, nous offrant un horizon toujours trompeur, finirait par nous

décourager et nous faire renoncer à tout effort pénible et difficile. »

« Le premier paralogisme est ce dont la représentation est le sujet absolu de nos jugements. Il ne peut pas, par

conséquent être employé comme détermination d’une autre chose qui est substance. Je suis comme être pensant

le sujet absolu de tous les jugements possibles et cette représentation de moi-même ne peut servir de prédicat à

aucune autre chose. Je suis donc comme être pensant une substance. »

Donc l’idée est qu’une substance pensée ne peut pas être prédicat. Nous avons, bien sûr

l’idée d’une substance c’est comme le dit Kant l’idée d’un sujet absolu, nous avons

5

5

certainement cette idée, et cette idée ne peut être « prédiquée » de rien, mais, dit-il, l’erreur

est de vouloir hypostasier, c'est-à-dire de penser que cette substance existe en soi. Nous avons

sans aucun doute cette idée, mais à cette idée ne correspond rien dans la réalité à quoi nous

ne soyons sensibles . C'est-à-dire que, pour Kant, nous n’avons aucune expérience d’une

substance, puisque la substance c’est ce qui n’est prédiqué de rien : la substance est

l’équivalent de « l’en soi », l’équivalent du « nous-mêmes ». Cette substance ne nous est pas

donnée dans l’espace et le temps.

Pour Kant, pour que nous ayons une représentation de quelque chose, il faut que ce quelque

chose apparaisse, c’est à dire qu’elle se donne dans l’espace et le temps, qu’elle soit un

« phénomène ». Or par définition une substance n’est pas un phénomène puisque une

substance c’est ce qui est « en soi ». La substance ne m’apparaît pas, ce qui m’apparaît, c’est

les prédicats de cette substance. L’espace et le temps sont les formes de la substantialité. Et

les paralogismes viennent du fait que nous essayons d’hypostasier la substance puisque ce

n’est pas quelque chose qui est donné dans notre sensibilité. D’où cette phrase de Kant : « Il

nous faut absolument nous limiter à l’expérience ». Autrement dit, nous ne pouvons affirmer quelque

chose que de ce qui nous est donné par l’expérience. Seul ce qui nous est donné par

l’expérience a une réalité. Et nous pouvons parfaitement admettre que ce dont nous avons une

représentation, c'est-à-dire ce qui nous apparaît dans l’espace et le temps existe vraiment,

mais il faut que cela soit « donné » dans l’expérience, « donné » dans l’espace et le temps.

Tout ce qui ne nous est pas donné dans l’espace et le temps, mais dont nous pouvons avoir

néanmoins une idée, à cette idée nous ne pouvons pas lui attribuer de réalité. C’est une idée

que nous avons, que nous appliquons aux phénomènes, mais cela ne veut pas dire que la

substance elle-même existe, ce n’est qu’une catégorie qui nous sert à penser le phénomène.

Passer du « je pense » à « la pensée est une substance » c’est typiquement émettre une

hypostase. Comme le dit Kant , hypostasier, c’est « transporter des représentations hors de soi comme

des choses véritables » ou encore : transformer ses pensées en choses, ce qui donne lieu à une science

imaginaire, aussi bien du côté de celui qui affirme que de celui qui nie, puisque chacun d’eux, ou bien s’imagine

savoir quelque chose d’objets dont nul homme n’a le moindre concept, ou bien transforme ses propres

représentations en objets et tourne ainsi dans un cercle éternel d’équivoques et de contradictions.»

Les antinomies de la Raison Pure

Sur les quatre antinomies nous n’en verrons qu’une seule car elles ont toutes la même

structure. C’est la dialectique du fini et de l’infini. Le monde est-il fini soit dans le temps, soit

dans l’espace ? La critique qu’en fait Kant est que le temps et l’espace qui sont simplement

des formes de notre pensée, sont ce qu’on en fait, ils sont hypostasiés et l’on en fait des

attributs de la réalité.

Mais l’intérêt des antinomies et ce retour à Kant avant d’étudier les paradoxes logico-

mathématiques postkantiens c’est qu’elles sont l’application du cercle vicieux qui est la

structure de tous les paradoxes logico-mathématiques du 19ème et du 20ème siècle. Si

l’antithèse est vraie, alors il y a une contradiction, donc la thèse serait vraie ; mais en

supposant la thèse vraie, il y a une contradiction et c’est l’antithèse qui est vraie, il y a donc

l’instauration d’un cercle vicieux.

La critique de Kant va consister à démontrer que la Thèse et l’Antithèse (et c’est en quoi c’est

de la dialectique) ne sont pas contradictoires en réalité et donc qu’elles laissent place à autre

chose.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%