Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

B. de Kalbermatten

J. Jaafar

F. R. Jornayvaz

J. Philippe

introduction : le diabète de type 2 et

son traitement souvent insuffisant

Physiopathologie du diabète de type 2

On compte à ce jour 382 millions de personnes diabétiques

dans le monde, dont environ 90% ont un diabète de type 2.

C’est une maladie évolutive dont la physiopathologie est as-

sociée à de multiples anomalies incluant, d’une part une sur-

production hépatique de glucose, responsable de l’hyperglycé-

mie à jeun, et d’autre part, une sécrétion d’insuline diminuée

ainsi qu’une insulinorésistance des tissus cibles périphériques

(muscles squelettiques, foie et tissu adipeux) responsables

des excursions glycémiques postprandiales.1-3 La dysfonction des îlots de Lange-

rhans est un élément-clé et un prérequis dans le développement du diabète de

type 2. Au stade de prédiabète, la production d’insuline est normale mais pro-

portionnellement trop faible par rapport au degré de sensibilité à l’insuline, qui

lui, est réduit. Par la suite, la production d’insuline diminue et la glycémie s’élève

(figure 1). On observe, en outre, une surproduction (postprandiale et à jeun) de

glucagon par les cellules a pancréatiques, aggravant la néoglucogenèse hépa-

tique 3 et une diminution de l’effet incrétine (tableau 1). En effet, une réduction

des taux postprandiaux de GLP-1 (

Glucagon-Like-Peptide

/peptide analogue au glu-

cagon), responsable en partie de l’hyperglycémie postprandiale, a été observée

chez les patients diabétiques de type 2.1 Le résultat global de ces anomalies est

donc une production excessive de glucose et une sous-utilisation de celui-ci.

Les traitements conventionnels et leurs limites

Le diabète de type 2 est une maladie complexe aux complications potentiel-

lement sévères.3 Sa prise en charge efficace est d’une importance évidente pour

la prévention de ses complications vasculaires.4 Cependant, environ 55% des pa-

tients diabétiques de type 2 ont une HbA1c en dessus des cibles recommandées

pour leur situation.

L’utilisation combinée de médicaments aux mécanismes d’action divers a été

largement acceptée dans le traitement du diabète de type 2.2 Ces traitements

Combined treatment of insulin and GLP-1

analogs : what do we expect ?

Type 2 diabetes mellitus is a progressive and

heterogeneous disease. The decrease in in-

sulin secretion by pancreatic b cells and the

increase of glucagon secretion by pancreatic

b cells, are the two major pathophysiologic

characteristics. The majority of type 2 diabe-

tics will therefore require insulin in the evo-

lution of their disease, with weight gain and

hypoglycaemia as side effects. GLP-1 analogs

are effective therapeutic alternatives due to

their actions on glucagon and insulin secre-

tion, on satiety and gastric emptying. For pa-

tients inadequately controlled with conven-

tional antidiabetics, GLP-1 analogs, introduced

as an alternative or in combination with insu-

lin, can prevent or reduce the side effects as-

sociated with insulin. Indeed, the risk of hy-

poglycaemia is reduced and the vicious circle

of weight gain secondary to insulin/need to

increase insulin doses is limited.

Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 1235-40

La diminution de la sécrétion d’insuline et l’augmentation de

celle du glucagon représentent les deux caractéristiques physio-

pathologiques principales du diabète de type 2. La majorité

des patients vont devoir recourir à une insulinothérapie avec

comme conséquences une prise pondérale et un risque d’hy-

poglycémie accru. Les analogues du GLP-1 sont une alterna-

tive thérapeutique efficace de par leur action sur la sécrétion

de glucagon et d’insuline, la satiété et le ralentissement de la

vidange gastrique. Chez les patients insuffisamment contrôlés

par les traitements oraux conventionnels, introduits en alter-

native ou en combinaison à une insuline, ils permettent d’éviter

ou de limiter les effets secondaires liés à l’insuline. Le risque

d’hypoglycémie est réduit et la spirale infernale prise de poids/

augmentation des doses d’insuline est limitée.

Traitement combiné d’insuline et

d’analogue du GLP-1 : qu’en attendre ?

le point sur…

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014

Drs Bénédicte de Kalbermatten,

Jaafar Jaafar et François R. Jornayvaz

Pr Jacques Philippe

Département des spécialités

de médecine

Service d’endocrinologie, diabétologie,

nutrition et hypertension

HUG, 1211 Genève 14

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014 1235

11_16_37943.indd 1 28.05.14 08:58

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014 0

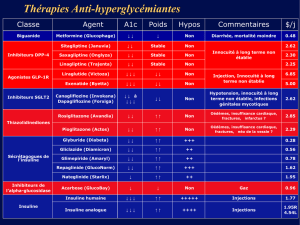

conventionnels visent principalement à potentialiser la sé-

crétion d’insuline (sulfonylurées, glinides) et à améliorer la

sensibilité à l’insuline (metformine, glitazones). Par leur con-

trôle sur l’équilibre glycémique, ils ont prouvé réduire, du

moins pour certains, le risque des complications, notamment

microvasculaires.1,4 Leur utilisation est cependant limitée

par leurs effets secondaires et leur incapacité à agir à long

terme malgré une efficacité initiale.5 En effet, ils n’agissent

pas sur des voies déterminantes dans la physiopathologie

du diabète de type 2, telles la diminution de la sécrétion

d’insuline et l’hypersécrétion de glucagon. La détérioration

progressive de la fonction des cellules b pancréatiques est

le facteur principal de l’évolution de la maladie et, en con-

séquence, de l’échec des traitements oraux conventionnels.

La nécessité d’adapter la médication au cours du temps est

intrinsèque à l’évolution naturelle de la maladie. De nom-

breux patients requièrent donc, après plusieurs années de

diabète, des thérapies combinant des antidiabétiques oraux

et l’insuline pour arriver à un contrôle glycémique accep-

table (figure 1).

Diabète de type 2 : quelle cible thérapeutique

et quel traitement ?

Il est actuellement recommandé d’obtenir un bon con-

trôle glycémique avec une HbA1c à moins de 7% chez la

plupart des patients, notamment afin de réduire le risque

d’atteintes microvasculaires. En pratique, on recommande

des glycémies à jeun l 7 mmol/l et postprandiales l 10

mmol/l. Des cibles plus strictes (HbA1c : 6-6,5%) sont envi-

sageables chez certains patients sélectionnés (diabète de

courte durée, longue espérance de vie, absence de maladie

cardiovasculaire), si celles-ci peuvent être obtenues sans

risque d’hypoglycémie majeure ou autres effets secondaires.

A l’inverse, chez certains patients, des cibles moins strictes

(7,5-8%) sont appropriées. En effet, l’ensemble des essais

cardiovasculaires dans le diabète de type 2 suggère qu’il

est important d’individualiser les cibles thérapeutiques au

contexte du patient.3

Sur le plan pratique, les recommandations internatio-

nales actuelles 3 préconisent, conjointement à l’instauration

de mesures hygiéno-diététiques, une monothérapie par

metformine en première ligne de traitement (efficacité éle-

vée sur la diminution de l’HbA1c, faible risque d’hypoglycé-

mie, perte de poids possible, faible coût). Si la cible d’HbA1c

n’est pas atteinte après environ trois mois de monothérapie

par metformine, un traitement de deuxième ligne doit être

envisagé. Une sulfonylurée, une glitazone, un agent incrétine

ou même une insuline (généralement basale) sont possibles.

En général, l’association d’un second médicament oral réduit

l’HbA1c de 1% environ.3 S’il n’y a pas de baisse significative

de la glycémie malgré une bithérapie bien conduite, le mé-

1236 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014

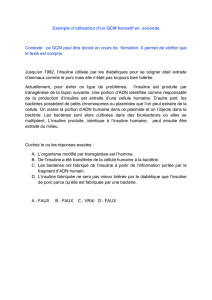

Tableau 1. L’effet incrétine

(D’après réf.3).

Le GLP-1 (glucagon-like peptide 1) et le GIP (glucose-dependent insu-

linotropic polypeptide) sont des hormones intestinales sécrétées en

réponse à une prise alimentaire

Elles induisent la sécrétion d’insuline par les cellules b et réduisent la

sécrétion de glucagon par les cellules a, en réponse à un repas. Cette

activité du GLP-1 est glucose-dépendante et est responsable de 70% de

la sécrétion d’insuline chez le sujet sain. Leur effet est pléiotrope avec

également un ralentissement de la vidange gastrique et une augmentation

de la sensation de satiété

Les hormones incrétines endogènes sont inactivées en quelques minutes

par une enzyme, la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4)

Figure 1. Physiopathologie, évolution du diabète de type 2 et échappement aux traitements

Mesures

hygiéno-diététiques

Traitements

oraux en

monothérapie

Traitements

oraux

combinés

Insulinothérapie

Insulinorésistance

Sécrétion de glucagon

Glycémie

Production d’insuline

Fonction des cellules b

Prédiabète Diagnostic

du diabète

Développement des

complications macro

et microvasculaires

4 ans 7 ans 10 ans 16 ans

11_16_37943.indd 2 28.05.14 08:58

Diabète? Troubles du métabolisme des lipides?

Réponses directement dans votre cabinet médical

Système Point of Care cobas b 101

Permet la surveillance et le traitement des patients diabétiques

• Dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c)

Indique si le patient court un plus grand risque de développer une maladie cardiovasculaire

• Mesure du profi l lipidique (CHOL, HDL- et LDL-CHOL, TG)

Diagnostic du syndrome métabolique

• Surveillance de la glycémie à long terme (HbA1c)

et des valeurs des lipides sanguins (HDL- et LDL-CHOL, TG)

COBAS, COBAS B et LIFE NEEDS ANSWERS sont des marques de Roche.

© 2014 Roche

Roche Diagnostics (Suisse) SA

6343 Rotkreuz

www.roche-diagnostics.ch/fr/cobas-b-101

Système Point of Care

cobas b 101

cobas-b-101_Inserat_FR_A4_140417.indd 1 17.04.14 11:06

1007085

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014 0

dicament de deuxième ligne peut être remplacé par un

autre ayant un mécanisme d’action différent. Au stade de la

trithérapie, les mêmes combinaisons orales et injectables

sont possibles. Cependant, l’insuline reste le traitement le

plus efficace, particulièrement quand l’HbA1c est très éle-

vée.3

traitement par insuline

En raison du déclin progressif de fonctionnement des

cellules b, le recours à un traitement d’insuline est fréquem-

ment requis (plus de 20% des patients). Cette progression

naturelle de la maladie, combinée à l’augmentation de sa

prévalence, et le fait que les patients sont diagnostiqués à

un âge de plus en plus précoce signifient que le nombre de

patients nécessitant,

in fine

, un traitement par insuline pour

maintenir un contrôle glycémique adéquat va croître.1 La

majorité des patients diabétiques de type 2 maintiennent

cependant des taux non négligeables de sécrétion d’insu-

line endogène, même à des stades tardifs de la maladie. En

conséquence, le recours à des stratégies thérapeutiques d’in-

sulinothérapie simple (basale) est habituellement pos sible.3

Comme mentionné précédemment, l’insuline peut être

introduite en deuxième ou troisième ligne de traitement,

en association avec un ou plusieurs autres antidiabéti ques.

Il est important de débuter par une insuline basale avant

d’aller vers des stratégies d’insulinothérapie com plexes.

La stratégie la plus pratique comporte une seule injection

d’insuline basale à faible dose (0,1-0,2 U/kg/jour) dans le

but d’inhiber la néoglucogenèse hépatique et de restaurer

une glycémie à jeun normale. L’horaire de celle-ci va dépen-

dre des activités du patient et de son profil glycé mi que. Au

final, il est important de retenir que n’importe quelle insu-

line permet toujours d’abaisser la glycémie et l’HbA1c. Ce-

pendant, le risque d’hypoglycémie en est la barrière prin-

cipale.2 Les hypoglycémies sont associées à une morbidité

et à une mortalité augmentées.1,5 La prise de poids sous

insuline (estimé à environ 2 kg pour chaque diminution

d’HbA1c de 1%) est l’autre facteur principal limitant son

utili sation.1 La prise de poids varie bien sûr en fonction du

régi me d’insuline utilisé (moindre sous régime d’insuline

basale que régime basal/prandial) et de la dose totale ad-

ministrée. La prise concomitante de certains antidiabé-

tiques oraux (glitazones et sulfonylurées) augmente encore

davantage cette prise de poids. En outre, dans les essais

cliniques,2 la proportion de patients traités atteignant un

contrôle glycémi que satisfaisant sous insuline excède rare-

ment 60% et cela au prix d’événements hypoglycémiques.

Par conséquent, de nouveaux régimes de traitement mini-

misant les effets secondaires de l’insuline, améliorant l’ad-

hérence des patients et aidant à préserver potentiellement

la fonction des cellules pancréatiques b, sont requis.1 Les

analogues du GLP-1 représentent dans ce sens une classe

thérapeuti que intéressante.6

traitement par analogue du glp-1

Cibler le système des incrétines est devenu une ap-

proche thérapeutique importante dans la prise en charge

du diabète de type 2.7 Les inhibiteurs de la DPP-4 (dipep-

tidyl-peptidase-4) et les analogues du GLP-1 sont les deux

classes de médicaments développés à cet effet. En mimant

ou potentialisant l’action des hormones incrétines endo-

gènes,2,8,9 ces agents améliorent le contrôle glycémique

global en agissant tant sur la glycémie à jeun que sur les

excursions glycémiques postprandiales, et cela sans risque

majeur d’hypoglycémie.1,8,10 Les recommandations inter-

nationales admettent l’utilisation des agents incrétines oraux

(inhibiteurs de la DPP-4) ou injectables (analogues du

GLP-1) en deuxième et troisième lignes de traitement après

échec par des antidiabétiques conventionnels seuls ou en

association. De façon globale, il faut noter que l’efficacité des

analogues du GLP-1 s’est révélée supérieure à celle des in-

hibiteurs de la DPP-4 sur le contrôle glycémique global.11

Les analogues du GLP-1, en plus de leur capacité à sti-

muler la sécrétion d’insuline, ont une série d’effets pléio-

tropes comme la diminution de l’appétit, le ralentissement

de la vidange gastrique et, dans des modèles animaux, po-

tentiellement sur la survie des cellules b.9 Même lorsque

la fonction des cellules b est sévèrement altérée, les ana-

logues du GLP-1 agissent sur la glycémie en supprimant la

sécrétion de glucagon par les cellules a, ciblant par là un

défaut pathogénique majeur du diabète de type 2, négligé

par les autres traitements conventionnels.1 Il n’y a pas

d’avantage théorique à associer inhibiteur de la DPP-4 et

analogue du GLP-1 dans le sens où la finalité est d’aug-

menter l’effet incrétine.

Analogue du GLP-1 en alternative à une

insuline basale : résultats d’études

L’introduction d’un analogue du GLP-1, en alternative à

une insuline basale (ou prémix) chez des patients diabé-

tiques de type 2, insuffisamment contrôlés sous antidiabé-

tiques oraux conventionnels en mono ou bithérapie, sem-

ble présenter de nombreux avantages. Par leur action prin-

cipalement sur les excursions glycémiques postprandiales,

leur introduction précoce à la place d’une insuline fait sens.

Une efficacité similaire à l’insuline sur le contrôle glycé-

mique a été démontrée, avec un risque moindre d’hypo-

glycémie et une perte de poids significative (2,3 à 3,6 kg)

et durable sur le long terme.2 En combinaison aux traite-

ments antidiabétiques oraux conventionnels, une baisse

de l’HbA1c de 0,8 à 1,7% peut être attendue.7 Toutefois, il

n’existe pas de critères fiables permettant de prédire quel

patient va répondre aux analogues du GLP-1. Certaines

études suggèrent qu’ils seraient une alternative de choix à

l’insuline, principalement chez des patients sévèrement

obèses (IMC L 35 kg/m2) mais avec une HbA1c encore infé-

rieure à 8,5%.2,6,10,12

Différents types d’analogues du GLP-1 existent en Suisse.

Leurs caractéristiques, différences et indications reconnues

en Suisse sont décrites dans le tableau 2.

traitements combinés insuline et

analogue du glp-1 : avantages,

désavantages, résultats d’études

L’association d’un analogue du GLP-1 à l’insuline répond

à une logique théorique de par leurs actions complémen-

taires et additives. L’insuline basale contrôle la glycémie à

1238 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014

11_16_37943.indd 3 28.05.14 08:58

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014 1239

jeun et les analogues du GLP-1, par leur action glucose-dé-

pendante sur la sécrétion d’insuline et leurs effets sur la

satiété et la vidange gastrique, agissent sur les excursions

glycémiques postprandiales. Cette combinaison va donc

permettre un meilleur contrôle glycémique global.10 En

outre, par l’inhibition de la sécrétion de glucagon, les agents

incrétines améliorent les glycémies postprandiales, même

si la fonction cellulaire b est fortement altérée.

Les bénéfices de l’ajout d’un analogue du GLP-1 à un

traitement d’insuline basale et vice-versa (chez des patients

en plus sous metformine et/ou sulfonylurée en mono ou

bithérapie) ont maintenant été largement étudiés. Les bé-

néfices, aussi bien des analogues de courte durée que de

longue durée d’action,13 comparés à une insulinothérapie

basale seule, sont une diminution supplémentaire de l’HbA1c

(notamment par un meilleur contrôle des glycémies post-

prandiales), une possible diminution de la dose totale d’in-

suline, une diminution du risque d’hypoglycémie et une

perte de poids ou une limitation de la prise de poids liée

à l’insuline.

L’adjonction d’un analogue du GLP-1, en alternative à

l’insuline rapide chez des patients insuffisamment contrôlés

sous antidiabétiques oraux et insuline basale, a également

été étudiée.2,6,14 La baisse d’HbA1c s’est avérée similaire

et une perte de poids ainsi qu’une diminution des épiso-

des d’hypoglycémie ont été retrouvées dans le groupe sous

analogue du GLP-1. Cette association semble particulière-

ment adaptée chez les patients obèses, polymorbides ou

âgés, chez qui l’intensité du contrôle glycémique doit par-

ticulièrement être relativisée au risque d’hypoglycémie et

de prise pondérale.

L’arrêt de l’insuline prandiale après l’initiation d’un ana-

logue du GLP-1, chez des patients traités par insuline ba-

sale-bolus ou insuline prémix, a également été démontré

possible.1,11,14 C’est par ailleurs dans ces situations que la

diminution de la dose totale d’insuline s’est avérée la plus

importante.1

L’arrêt de l’insuline basale après introduction d’un ana-

lo gue du GLP-1 n’est pas recommandé car on observe une

aggravation du contrôle glycémique dans 50% des cas.2,11

La diminution des doses d’insuline, tant basale que pran-

diale, après introduction d’un analogue du GLP-1, doit donc

se faire de façon progressive en fonction du contrôle glycé-

mique.

Actuellement, il n’y a pas de données relatives à l’asso-

ciation analogue du GLP-1/insuline à propos de la diminu-

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 juin 2014

Molécules Exénatide (Byetta) Liraglutide (Victoza) Exénatide LAR (Bydureon)

Durée d’action Courte Longue Ultra longue

L 24 heures L 24 heures 1 semaine

Demi-vie 2,4 heures Demi-vie 13 heures Demi-vie 5-6 jours

Posologie Injection SC Injection SC Injection SC

Dose initiale de 5 mg 2 x/jour Dose initiale de 0,6 mg à titrer Dose de 2 mg 1 x/semaine.

durant 1 mois puis 10 mg 2 x/jour. après 1 semaine à 1,2 mg puis Sans lien avec les repas

Avant les repas 1,8 mg. Sans lien avec les repas

Prix Dose max. : CHF 4.66/jour Dose max. : CHF 7.53/jour Dose max. : CHF 5.31/jour

Avantages 3,8 En comparaison aux analogues de En comparaison aux analogues de courte durée d’action

longue durée d’action • Diminution supplémentaire de l’HbA1c et de la glycémie à jeun

• Effet supérieur sur les excursions • Evénements hypoglycémiques moindres

glycémiques postprandiales • Meilleure tolérance digestive

• Plus forte inhibition de la vidange

gastrique

• Moins de tachyphylaxie

Effets indésirables • Effets gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales, dyspepsies (généralement

transitoires en début de traitement)

• Pancréatites aiguës (données d’études controversées)

• Rares hypoglycémies (principalement quand combinées aux sulfonylurées)

Adaptation en cas Peut être utilisé avec précaution jusqu’à un stade CHILD B.

d’hépatopathie17 (Pharmacocinétique étudiée principalement pour la liraglutide)

Adaptation en cas Si TFG 60-30 ml/min : adaptation de dose Si TFG 60-30 ml/min : pas d’adaptation Si TFG 60-30 ml/min : pas d’adaptation

d’insuffisance à 5 mg 2 x/jour au maximum de dose nécessaire de dose nécessaire

rénale16,17 Si TFG l 30 ml/min : contre-indiqué Si TFG l 30 ml/min : contre-indiqué Si TFG l 30ml/min : contre-indiqué

Contre-indications Maladies gastro-intestinales sévères, gastroparésies, pancréatites

Indications 1. Diabète de type 2 insuffisamment contrôlé sous antidiabétiques oraux 1. Diabète de type 2 insuffisamment

approuvées (metformine en monothérapie OU association metformine/sulfonylurée contrôlé sous antidiabétiques

et remboursées et metformine/glitazone) r IMC M 28 kg/m2

oraux (metformine en monothérapie

en Suisse 2. En association avec de l’insuline basale (et w metformine) chez les diabétiques OU association metformine/

de type 2 insuffisamment contrôlés sous antidiabétiques oraux préalables sulfonylurée et metformine/glitazone)

r IMC M 28 kg/m2

r IMC M 28 kg/m2

Pour le Victoza, condition de remboursement avec insuline basale

stricto sensu : analogue GLP-1 puis insuline et non l’inverse.

Pas remboursé en association avec des insulines prandiales

Tableau 2. Caractéristiques, différences et indications reconnues en Suisse des analogues du GLP-1

TFG : taux de filtration glomérulaire.

11_16_37943.indd 4 28.05.14 08:58

6

6

1

/

6

100%