Salles de surveillance post-interventionnelles Anesthésie Spécial RSTI

24

Spécial RSTI

L’ identification des risques liés à l’acte chi-

rurgical et à la pratique d’anesthésie a

abouti à la mise en place des salles de sur-

veillance post-interventionnelle (SSPI), rendue

obligatoire par le décret du 5 décembre 1994,

tout comme la consultation pré-anesthésique

en cas de chirurgie programmée. Cette sur-

veillance par le monitorage commence en salle

d’opération et se poursuit après l’intervention,

y compris pendant le transport, jusqu’au retour

de l’autonomie respiratoire, de l’équilibre circu-

latoire et de la récupération neurologique du

patient. Elle a pour objet de contrôler les effets

résiduels des médicaments anesthésiques et de

faire face, à tout moment, aux complications

éventuelles liées à l’acte chirurgical ou à l’anes-

thésie générale ou locorégionale. La SSPI doit

donc être située à proximité du site où sont pra-

tiquées les anesthésies et dotée de tous les dis-

positifs médicaux nécessaires. La présence d’au

moins une infirmière DE formée à ce type de

surveillance est impérative. A noter : en France,

le nombre d’infirmières anesthésistes demeure

insuffisant. Le personnel paramédical est placé

sous la responsabilité d’un médecin anesthé-

siste-réanimateur dont le rôle est d’intervenir

sans délai. En outre, il décide du transport du

patient et autorise sa sortie en accord avec le

chirurgien.

Un autre arrêté du 3 octobre 1995 sur la ma-

tériovigilance rappelle que le matériel et les

dispositifs médicaux doivent faire l’objet d’une

vérification de leur bon état et de leur bon fonc-

tionnement avant l’utilisation sur les patients. En

outre, il est précisé qu’il faut recourir aux sys-

tèmes de désinfection afin d’éviter tout risque de

contamination par l’intermédiaire du matériel

utilisé. Pour que ces textes puissent être appli-

qués, un certain nombre de conditions s’impo-

sent, notamment une collaboration entre les

équipes du bloc opératoire et de la SSPI, une

connaissance par le personnel des décrets, et une

adhésion de toute l’équipe à l’organisation de la

surveillance du malade. Certains patients à

risque, notamment les porteurs des complica-

tions cardiovasculaires (50 % des complications

postopératoires) nécessitent un passage prolon-

gée en SSPI et, en général, plus la cotation d’ASA

(qui reflète l’état général du patient) est impor-

tante, plus le risque de complications est grand.

La prise en charge de la douleur postopératoire

s’est améliorée car elle est mieux évaluée, grâce

à des échelles d’intensité douloureuse comme

l’échelle visuelle analogique, ou EVA (alors que

la hétéro-évaluation tend à sous-estimer la dou-

leur ressentie par le patient) ; elle est aussi

mieux traitée grâce à un protocole adapté au pa-

tient comprenant le dépistage des effets secon-

daires éventuels. L’EVA doit être égale ou infé-

rieure à trente figures parmi les critères de sortie

de SSPI, outre le retour à l’état de conscience

normal, de l’autonomie respiratoire, de la stabi-

lité hémodynamique, de la normothermie et de

l’absence de problèmes chirurgicaux.

Il importe de souligner que, si la SSPI est un ser-

vice spécifique, il est aussi un lieu où les soins

sont relationnels et éducatifs. En effet, les patients

désorientés et stressés par leur opération ont be-

soin d’explications sur ce qui s’est passé et sur la

raison de leur séjour en SSPI, même s’ils ont déjà

reçu cette information au cours de la consultation

pré-anesthésique. ■

Anesthésie

Salles de surveillance

post-interventionnelles

Le réveil du patient après l’anesthésie est une période à haut

risque. Des complications immédiates postopératoires,

notamment des accidents d’origine respiratoire, peuvent

conduire au décès ou à des séquelles neurologiques graves.

D’où la nécessité de mettre en place des procédures assurant

des soins de qualité et la sécurité du patient.

25

Les infections urinaires prédominent, suivies

des infections respiratoires basses et des

infections du site opératoire. La mission du

CLIN n’est pas de culpabiliser mais d’aider à

analyser les raisons d’un échec et à comprendre

les causes de la survenue des infections, afin de

mettre en place des mesures d’hygiène adaptées.

Ainsi le CLIN-Nord a mis en place le réseau

INCISO de surveillance des infections du site

opératoire avec, pour objectif, de sensibiliser

l’équipe chirurgicale et de lui fournir un outil

standardisé pour mesurer le risque infectieux

dans le service. Les infections postopératoires

peuvent survenir jusqu’à 30 jours après l’inter-

vention (jusqu’à un an en cas de prothèse de

hanche). Le taux d’infections est déterminé par

le NNIS, index du risque construit à partir de

trois facteurs : durée de l’intervention, score

ASA (permettant d’estimer l’état général de

santé du patient) et classification d’Altemeier

(chirurgie propre, contaminée, sale).

En 1998, 120 services ont participé à ce ré-

seau en recueillant des données concernant

16 506 patients opérés : le nombre de patients

infectés au site opératoire était de 3,9 %, en

moyenne 9 jours après l’intervention. Il en res-

sort aussi que le taux des infections du site

opératoire augmente avec le niveau NNIS

(5,5 % pour le NNIS de niveau 1, 26,7 % pour

le NNIS de niveau 3) et que même les patients

à faible risque (le NNIS égal à zéro) atteignent

un taux de 2,2 %. Heureusement, on trouve,

dans 70 % des services, des taux de 0 à 2 %,

mais quelques services ont des taux supé-

rieurs à 7 %, ce qui suggère un problème de

l’hygiène. Selon F. Golliot (CLIN), on a observé,

en 1999, une diminution des infections dans

ces services “en rouge”. En effet, l’évaluation

mobilise l’ensemble de l’équipe chirurgicale au-

tour d’une démarche de prévention des infec-

tions nosocomiales.

Des facteurs d’infection restent mal connus, par

exemple les ectoparasites. Ils vivent sur ou dans

la peau et les phanères, peuvent véhiculer des

germes pathogènes et être à l’origine d’infec-

tions nosocomiales et parfois d’épidémies

(galle). La lutte passe d’abord par une bonne

connaissance de leur cycle de reproduction et

de leurs conditions de vie, ainsi que par l’élimi-

nation des sources de contamination et des fac-

teurs favorisants (comme des miettes de gâteaux

dans les chambres).

Les consultations d’ophtalmologie dans les éta-

blissements et dans les cabinets médicaux sont

également concernées par la prévention d’infec-

tions nosocomiales. On connaît la sensibilité de

l’œil aux produits irritants (traces de désinfec-

tants mal rincés). Les données épidémiolo-

giques ne sont pas nombreuses, cependant, on

admet que les kérato-conjonctivites à adénovi-

rus et entérovirus peuvent être transmises par

les mains et le matériel.

Même les appareils qui ne sont en contact

qu’avec la peau peuvent constituer un point

d’ancrage pour les micro-organismes et donc fa-

voriser leur transmission de patient à patient.

Pour le matériel non immergeable, le groupe de

travail au sein du CLIN n’a trouvé aucune pro-

cédure sans risque pour la cornée à ce jour.

Comme l’a souligné Mme Bardez (Hôtel-Dieu),

il faut susciter une réflexion sur les pratiques

professionnelles et préciser les bonnes pratiques

de la prise en charge des dispositifs médicaux

(telle qu’une procédure minimale après chaque

consultation) qui sont fragiles, thermosensibles

et difficiles à démonter. ■

Hygiène

Supprimer les infections

nosocomiales

Aujourd’hui, chaque établissement public est doté

d’un CLIN chargé de la prévention des infections acquises

pendant le séjour à l’hôpital. Cinq à 10 % des malades

contractent en effet une infection nosocomiale

avec un taux de résistance des souches incriminées élevé.

Cité

des Sciences

et de l’Industrie

La Villette

Paris

21-22 novembre 2000

21-22 novembre 2000

“Ensemble,

donnons

du sens au soin”

10es

10es

“Ensemble,

donnons

du sens au soin”

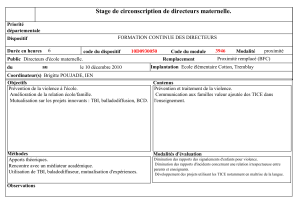

Mardi 21 novembre

CANCÉROLOGIE

CLa recherche

et l’actualité thérapeutique

CA1 Les plaies cancéreuses

CA2 Les soins palliatifs

CA3 La prise en charge à domicile

CA4 La qualité de vie et la douleur

NEUROLOGIE

NLa recherche

et l’actualité thérapeutique

NA1 La sclérose en plaques

NA2 La maladie de parkinson

NA3 L’hygiène et la prise en charge

des blessés médullaires

(pansements, incontinence...)

NA4 L’Alzheimer

BLOC

BLes différents axes

de la chirurgie

BA1 L’hygiène et la stérilisation

BA2 L’anesthésie

BA3 La douleur postopératoire

BA4 Les dispositifs et le matériel

RESPONSABILITÉ

RL’évolution de la responsabilité

est-elle compatible avec les risques

nécessaires à la pratique soignante ?

RA1 La surveillance du malade

et le respect de ses libertés

RA2 La gestion de l’écrit

dans la pratique soignante

RA3 Les droits de l’enfant

RA4 L’information préalable

et le consentement

Mercredi 22 novembre

GÉRIATRIE

GLa prise en charge

de la personne âgée

(à domicile, handicap, démence...)

GA1 Les droits des personnes âgées

GA2 La violence en institution

GA3 La nutrition

GA4 L’hygiène et la qualité de vie

DOULEUR

DLes différentes perceptions

de la douleur selon que l’on soit

soignant ou soigné

DA1 La douleur de l’enfant

DA2 La douleur en rhumatologie

DA3 La douleur dans le soin des plaies

DA4 La douleur chez le brûlé

PSYCHIATRIE

PLes nouvelles orientations

des soins

PA1 Les soins dans l’urgence

PA2 La précarité et l’exclusion

PA3 Les violences subies par l’enfant

PA4 Faire face à l’aggression

ÉVOLUTION

PROFESSIONNELLE

EComment le “social” a transformé

la prise en charge du patient

EA1 L’avenir de la profession libérale

EA2 Vers une specialisation des soins

EA3 Pourquoi appartenir à un réseau ?

EA4 Les nouvelles technologies

au service des soignants

Une formation complète

pour une application immédiate au quotidien

Pré-programme

Chaque journée est conçue en deux sessions distinctes et complémentaires :

LE MATIN : la conférence plénière pour une formation scientifique

“la recherche, l’actualité thérapeutique, les pratiques de soins...”

et aussi “les nouvelles orientations de la profession...”

L’APRÈS-MIDI : les ateliers pratiques sur les soins quotidiens.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Droit d’inscription

1 jour 2 jours

Établissement : 110 F (90 F) 200 F (160 F)

Individuel : 60 F (50 F) 100 F (80 F)

Je suis : abonné à Profession Santé infirmier-infirmière

ou salarié APHP : 40 F (30 F) 60 F (50 F)

Étudiant : 1 jour offert 60 F (50 F)

Inscription avant le 30 juin 2000 : prix rouges

MODE DE PAIEMENT

❑

par virement bancaire à réception de facture

(réservé aux établissements, merci de nous adresser un bon de commande)

❑

par chèque (à l’ordre de CDTM Éditions)

❑

par carte Visa, No

Eurocard Mastercard

Date d’expiration

:

Signature :

✁

A retourner à

CDTM Éditions, 62-64, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux

Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 45

Matin

LES CONFÉRENCES

1conférence au choix

Après-midi

LES ATELIERS

DE FORMATION

2 ateliers au choix*

Mardi 21 novembre

La conférence Les ateliers

□

C

Cancérologie :

□

CA1

□

CA2

□

CA3

□

CA3

□

N

Neurologie :

□

NA1

□

NA2

□

NA3

□

NA4

□

B

Bloc :

□

BA1

□

BA2

□

BA3

□

BA4

□

R

Responsabilité :

□

RA1

□

RA2

□

RA3

□

RA4

Mercredi 22 novembre

□

G

Gériatrie :

□

GA1

□

GA2

□

GA3

□

GA4

□

E

Évolution professionnelle :

□

EA1

□

EA2

□

EA3

□

EA4

□

D

Douleur :

□

DA1

□

DA2

□

DA3

□

DA4

□

P

Psychiatrie :

□

PA1

□

PA2

□

PA3

□

PA4

□□

Cochez par ordre de préférence de 1 à 4 les ateliers auxquels vous souhaitez assister.

* Nous tenterons de respecter vos choix d’ateliers en fonction des impératifs horaires et du nombre limité de places.

28

Spécial RSTI

de détruire, nuire, humilier, etc. «Il peut donc y

avoir agression sans ressenti de violence chez

l’agresseur, ou ressenti de violence sans qu’il y ait

eu réellement agression, estime Laurent Morasz,

mais il faut un acteur en relation avec une cible,

dans un environnement particulier. Il y a violence

lorsqu’il y a interaction entre ces trois éléments ».

Selon lui, les hommes sont généralement à la

fois les cibles et les acteurs de la violence. En ef-

fet, même si les femmes en parlent beaucoup,

ce sont les hommes qui se font le plus souvent

agresser. L’état émotionnel entre également en

jeu : par exemple, le stress du soignant peut

prédisposer à un acte violent de l’autre ou en-

core un sentiment d’insécurité, qui domine

chez beaucoup de personnes. La personnalité

du sujet est un autre facteur, mais aucun pro-

fil psychiatrique particulier n’a été dégagé jus-

qu’à présent. Enfin, être une cible dépend bien

sûr de ce qu’elle représente : le soignant est le

représentant d’un hôpital, donc d’une institu-

tion envers laquelle le patient peut éprouver du

mécontentement.

Lorsqu’elle se déclenche, l’agression, quelle que

soit la forme qu’elle revêt, s’organise en six

phases : l’activation (le stress), l’intensification, la

crise (le passage à l’acte violent), la récupération,

la stabilisation et enfin l’élaboration d’une ré-

flexion ou d’un dialogue. Comme le constate et

le regrette Laurent Morasz, «dans nos structures,

nous ne prenons jamais le temps de revenir sur la

situation d’agression et de penser à ce qu’elle a en-

gendré afin de comprendre... avec ou sans la pré-

sence simultanée de l’agresseur et de sa cible ». ■

Si la violence est de plus en plus présente dans

nos préoccupations, ce n’est pas tant par son

apparition brutale que par le changement de sa

nature. Il y a irruption nouvelle, dans notre espace

soignant, d’une violence qu’elle soit physique ou

psychique », prévient d’emblée le Dr Laurent

Morasz, psychiatre à l’hôpital Saint-Jean-de-

Dieu à Lyon.

La classification de Buss retient l’agression phy-

sique directe (coups et blessures) ou indirecte

(le refus d’assistance), et l’agression verbale di-

recte (insultes) ou indirecte (médisance, refus

systématique, ignorance). La violence psycholo-

gique serait l’une ou l’autre de ces agressions,

mais sous une forme nettement plus passive.

«Le soignant redoute la violence physique chez le

patient alors qu’il est constaté que la violence la

plus courante est la violence verbale. Pourtant, la

violence la plus douloureuse reste la violence psy-

chologique », poursuit Laurent Morasz.

Trois buts peuvent motiver une agression : l’in-

tention d’échapper à une situation de malaise

entre soignant et patient (mésentente, traite-

ment douloureux...), le besoin impérieux d’at-

teindre un but précis (se procurer certaines sub-

stances, être soigné sans délai) ou la volonté

délibérée de ne s’exprimer que par la violence.

La violence est à distinguer de l’agression. La

première est considérée du point de vue de la

victime, de son ressenti personnel, même si la

violence implique une interaction entre deux

personnes et certaines circonstances. L’agression

est en revanche un acte exercé par une personne

capable de pulsions violentes, et dont le but est

La violence en institution

En comprendre

les mécanismes...

La violence est à distinguer de l’agressivité.

Elles s’expriment toutes deux dans les mêmes conditions

et requièrent une interaction entre un acteur, une cible

et un environnement. Quand cet environnement

est un lieu de soins, les pulsions de l’un

et les ressentis de l’autre se trouvent exacerbés…

«

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%