L

e maintien d’une ventilation artificielle par une sonde

d’intubation est la source d’un traumatisme interne lié à

la compression mécanique constante de la sonde et du

ballonnet sur la filière laryngotrachéale, auquel s’ajoutent parfois

des lésions traumatiques lors de la mise en place de la sonde.

Certains facteurs favorisent le développement de lésions séquel-

laires, liées à l’intubation elle-même et à sa durée, à l’affection ayant

motivé l’intubation ainsi qu’à l’état laryngotrachéal sous-jacent.

Cependant, l’évolution de ces lésions vers la sténose est rare (1).

L’ORL est amené à faire un bilan lésionnel lorsqu’une dysphonie,

une dyspnée ou des troubles de la déglutition apparaissent au

décours d’une extubation. La prise en charge initiale des lésions

précoces, à ce stade inflammatoires et évolutives, donc potentiel-

lement instables, a pour but d’éviter une évolution vers la sténose

et d’assurer le maintien d’une filière respiratoire satisfaisante (2).

Le bilan est anatomique ; il doit préciser la topographie des lésions,

leur sévérité, et permettre d’évaluer leur pronostic.

LES ZONES DE FRAGILITÉ

Certaines structures anatomiques sont particulièrement exposées

aux traumatismes d’intubation : la commissure postérieure, car c’est

à son niveau que s’appuie la sonde, le cartilage cricoïde et la tra-

chée cervicale (1-6). Le cartilage cricoïde est le seul cartilage laryngé

qui, par sa forme circulaire, maintient le calibre aérien de la filière

laryngée. Il est cependant inextensible. Les surfaces cartilagineuses

du cartilage cricoïde, comme les anneaux trachéaux, ne sont proté-

gées que par le plan de la muqueuse respiratoire, les rendant parti-

culièrement vulnérables à toute dénudation muqueuse traumatique.

La vascularisation de ces cartilages est constituée d’une fragile

microvascularisation, développée au niveau du périchondre interne,

qui expose la muqueuse à l’ischémie s’il existe une zone de pres-

sion, comme c’est le cas en regard du ballonnet.

APPRÉCIATION DE LA SÉVÉRITÉ DES LÉSIONS

La dyspnée

La dyspnée fait toute la gravité des lésions post-intubation. Elle

est inspiratoire lorsque l’obstacle est laryngé ou qu’il intéresse

la trachée cervicale ; elle est aux deux temps respiratoires si l’obs-

tacle est étendu à la trachée thoracique. La dyspnée est dite sévère

lorsque sont présents des signes de lutte, des signes d’hypercap-

nie et une tachypnée. L’auscultation de l’axe laryngotrachéal per-

met de situer le siège de l’obstacle (bruit de la colonne d’air contre

l’obstacle). Une dysphonie ou des troubles de la déglutition asso-

ciés permettent d’orienter vers le siège topographique de la lésion.

Appréciation de l’efficacité de la toux

Cela est essentiel, le blocage des sécrétions étant responsable

d’une décompensation respiratoire et d’épisodes asphyxiques. En

dehors des cas évidents d’obstruction pariétale responsable d’une

accumulation des sécrétions trachéobronchiques en aval, l’incom-

pétence glottique entraîne une toux inefficace.

PREMIER BILAN ANATOMIQUE TOPOGRAPHIQUE

ET DYNAMIQUE : LA LARYNGOSCOPIE INDIRECTE

AU NASOFIBROSCOPE

(1-9)

Le bilan lésionnel anatomique de l’axe laryngopharyngotrachéal

est fait dans un premier temps par une laryngoscopie indirecte,

à l’aide d’un nasofibroscope, au lit du malade. Une anesthésie

locale n’est faite qu’en l’absence de dyspnée, celle-ci diminuant

le réflexe protecteur de toux. L’examen de la trachée est effec-

tué en dernier, celui-ci étant mal toléré sans anesthésie locale.

Cette fibroscopie constituera aussi l’examen principal du suivi

du patient, qui sera réalisé, dans la mesure du possible, par le

même opérateur.

Quel est l’état de la filière respiratoire ?

Dans un premier temps, le risque de décompensation respiratoire

est apprécié, en évaluant le calibre de la filière laryngée puis tra-

chéale. Les lésions sont sévères lorsqu’elles réduisent la filière

respiratoire de plus de 50 %, exposant aux risques d’une décom-

pensation respiratoire. L’obstruction de la filière peut être secon-

daire soit à une lésion pariétale, telle qu’un granulome obstructif

ou un délabrement muqueux, soit à un défaut de mobilité laryn-

gée. Même en présence d’une lésion laryngée, d’autres trauma-

tismes associés, en particulier trachéaux, doivent être recherchés.

Le larynx est-il mobile ?

L’appréciation de la mobilité du larynx permet de distinguer les

patients dont la mobilité laryngée est normale ou perturbée.

L’absence de troubles de la mobilité laryngée signe l’intégrité

DOSSIER

Prise en charge initiale des lésions laryngotrachéales

post-intubation chez l’adulte

●

S. Périé*

19

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000

* Chef de clinique-assistant, service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie

cervico-faciale, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris.

des articulations crico-aryténoïdiennes ; la présence d’une dys-

pnée peut, dans ces conditions, être secondaire à un obstacle glot-

tique, sous-glottique ou trachéal. L’atteinte de la mobilité aryté-

noïdienne peut être liée à une désarticulation crico-aryténoïdienne

(caractérisée par une dysphonie et par une odynophagie), à des

synéchies interaryténoïdiennes ou encore à des “péri-arthrites”

crico-aryténoïdiennes. Ces dernières peuvent se cicatriser sur un

mode fibreux sténosant, conduisant à une ankylose crico-aryté-

noïdienne. Le caractère uni- ou bilatéral d’une diminution de la

mobilité laryngée est précisé, l’atteinte bilatérale en fermeture

entraînant une dyspnée, et l’immobilité bilatérale en ouverture

exposant au risque de fausses routes.

Malgré l’absence de lésion pariétale évidente, une diminution de

la mobilité des cordes vocales est parfois observée, mais celle-ci

peut être rapidement réversible. En cas d’atteinte bilatérale, si la

dyspnée est tolérée, la mobilisation du larynx doit être favorisée

avant d’envisager une réintubation. En effet, dans un certain

nombre de cas, une remobilisation laryngée survient en moins de

24 heures. L’hypothèse pourrait être celle d’une forme d’anky-

lose laryngée ou d’une parésie laryngée secondaire à l’immobi-

lisation du larynx pendant la durée de l’intubation.

Les lésions sont-elles évolutives ? Quel est leur pronostic ?

Les lésions précocement observées au décours d’une extuba-

tion sont inflammatoires, par définition évolutives et instables.

Cette évolution aboutit dans la majorité des cas à une restitution

ad integrum des structures traumatisées, plus rarement à une

évolution sur un mode sténosant (1).

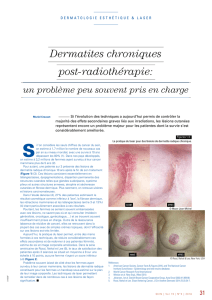

Les lésions laryngées localisées à type d’œdème ou d’hyperhé-

mie sont fréquentes et le plus souvent réversibles, provoquant

une dysphonie transitoire et, plus rarement, une dyspnée. Au

niveau des aryténoïdes, ces lésions sont favorisées par le reflux

œsophagique et la sonde nasogastrique (10). Les granulomes des

tiers postérieurs des cordes vocales sont très fréquents, situés juste

en avant de l’appui de la sonde, et entraînent une dysphonie qui

disparaît, le plus souvent, en moins de 15 jours. Au niveau de la

trachée, les lésions les plus fréquentes se situent en regard du bal-

lonnet, sur la trachée cervicale. L’aspect d’œdème ou d’épais-

sissement muqueux limité en regard, sans ulcération, a une évo-

lution classiquement favorable. En revanche, les lésions à type

d’ulcérations dénudent les cartilages laryngés et trachéaux ; elles

favorisent la formation de granulomes, l’évolution vers la chon-

drite puis la constitution d’une sténose.

La place de la fibroscopie de la déglutition

Elle peut être réalisée au lit du malade. Elle est indiquée lorsque

les lésions ou la symptomatologie laissent suspecter un risque de

fausses routes. L’ingestion d’aliments de textures variables pen-

dant l’examen au fibroscope permet de visualiser directement les

fausses routes, déterminantes dans le choix d’une alimentation

par voie orale ou, au contraire, par l’intermédiaire d’une sonde

nasogastrique. Même en l’absence de fausses routes, les chon-

drites sévères du cricoïde sont une indication à l’arrêt d’une ali-

mentation orale, réalisée au mieux par l’intermédiaire d’une gas-

trostomie, pour permettre une cicatrisation de la muqueuse du

cricoïde dénudé.

PRISE EN CHARGE :

LES MESURES GÉNÉRALES MÉDICALES

Diminuer les facteurs irritatifs sur la filière

La réduction des facteurs irritatifs sur la filière laryngotrachéale

doit être assurée par le drainage des sécrétions salivaires et

trachéobronchiques, grâce à des aspirations douces et à une

kinésithérapie respiratoire. En effet, en cas de filière étroite, les

décompensations asphyxiques sont secondaires au blocage des

sécrétions en aval de l’obstacle. L’humidification de l’atmosphère

et les aérosols permettent de fluidifier ces sécrétions, et la kiné-

sithérapie permet de les drainer.

L’ablation d’une sonde nasogastrique, lorsqu’elle est possible

(ou tout au moins la mise en place d’une sonde fine et souple),

et l’institution d’un traitement antireflux permettent de diminuer

l’irritation potentielle d’un reflux sur la margelle laryngée.

Lutter contre l’infection

La présence de lésions muqueuses favorise la dénudation des sur-

faces cartilagineuses, source de chondrite. Les lésions muqueuses

ulcérantes, les granulomes inflammatoires et les dénudations car-

tilagineuses justifient une antibiothérapie active sur les bacilles

à Gram négatif et les anaérobies.

Équilibrer le diabète

L’équilibre du diabète est indispensable, toute décompensation

favorisant la surinfection des lésions.

Remobiliser le larynx

En présence de lésions laryngées, tolérées sur le plan respiratoire,

la remobilisation du larynx permet de lutter contre l’ankylose et

de développer une toux efficace grâce à une kinésithérapie active.

Pas de place pour la corticothérapie

La prescription de corticoïdes n’a pas fait la preuve de son effi-

cacité dans le cadre des lésions sténosantes inflammatoires ; bien

au contraire, elle aggraverait les lésions cartilagineuses. Elle peut

cependant permettre de diminuer un éventuel œdème, dans les

premières heures d’une extubation.

L’alimentation

La reprise d’une alimentation orale après intubation doit être pro-

gressive, du fait de la “parésie” transitoire du carrefour (11). En

l’absence de fausses routes ou de la nécessité de mettre au repos

le cartilage cricoïde ou l’œsophage, elle est préférable à l’irrita-

tion générée par une sonde nasogastrique (10), permettant une

remobilisation laryngée et un apport nutritionnel physiologique.

Chez les patients présentant une dyspnée sévère, du fait du risque

de décompensation respiratoire, l’arrêt de l’alimentation orale est

initialement nécessaire.

PRISE EN CHARGE : LES MESURES SPÉCIFIQUES

(2-10)

La prise en charge thérapeutique vise à assurer une filière

laryngotrachéale satisfaisante, à réduire le risque d’évolution

vers la sténose tout en évitant une iatrogénie liée au traitement.

DOSSIER

20

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000

.../...

Le but est de diriger la cicatrisation de lésions évolutives en

séquelles organisées, qui peuvent conduire, dans un certain

nombre de cas, à proposer un traitement chirurgical sur

des lésions stables, facteur nécessaire pour éviter des échecs

thérapeutiques.

Atteintes sévères de la filière respiratoire :

la place du nettoyage endoscopique au tube rigide,

des dilatations, du calibrage et de la trachéotomie

Ces traitements sont réservés aux obstructions de la filière de

plus de 50 %. Les patients doivent être hospitalisés dans une

structure de réanimation ou dans un service permettant à tout

moment de faire face à une aggravation de leur état respiratoire.

La tolérance des lésions et leurs traitements doivent tenir compte

de l’état général du patient, en particulier sur les plans pulmo-

naire, cardiaque et rénal. Il faut privilégier, chez un patient dia-

lysé ou présentant une angine de poitrine, une sécurité respira-

toire. Si le patient est transportable, un scanner laryngotrachéal

avec la réalisation de coupes frontales permettra d’apporter des

précisions quant à l’état de la charpente cartilagineuse, la topo-

graphie et l’étendue des lésions.

La décision de réaliser un bilan précis topographique par laryn-

gotrachéoscopie au tube rigide, sous anesthésie générale, doit

prendre en compte le bénéfice potentiel de cette endoscopie et

le risque de trachéotomie. Dans ce contexte, on doit de principe

prévoir une intubation difficile. Cette endoscopie est discutée

cas par cas, entre réanimateurs et ORL. En effet, si le nettoyage

des lésions et les dilatations au tube rigide permettent de pas-

ser une étape dans un certain nombre de cas, une décompensa-

tion respiratoire est toujours à craindre, tout geste sur la filière

relançant le processus inflammatoire, avec le risque de tra-

chéotomie au décours. Dans un certain nombre de cas cepen-

dant, la réalisation d’une trachéotomie est préférable, permet-

tant, dans des conditions de sécurité ventilatoire, le traitement

endoscopique de lésions, en particulier laryngées, et de mettre

en place un calibrage précocement.

Atteintes laryngées

L’existence d’une diminution bilatérale de la mobilité du larynx

persistante, mal tolérée, doit faire discuter une trachéotomie,

avant d’envisager un traitement spécifique ultérieur. Il est en effet

dangereux et inadéquat de proposer un geste à type de cordoto-

mie sur une filière instable et potentiellement évolutive. En cas

d’atteinte sévère du cricoïde, la trachéotomie est aussi nécessaire

pour court-circuiter l’obstacle, afin de mettre au repos le seul car-

tilage laryngé assurant sa filière. Après l’exérèse des lésions obs-

tructives, un calibrage réalisé avec un tube de silicone est indi-

qué en présence de lésions sténosantes, inflammatoires et

granulomateuses.

Le traitement endoscopique des lésions permet un nettoyage de

la filière et offre la possibilité de réaliser des dilatations. Le net-

toyage endoscopique est réalisé aux micro-instruments ou au

laser CO2, et, plus récemment, au laser KTP ou au laser diode.

Lorsqu’ils sont obstructifs, de volumineux granulomes peuvent

ainsi être enlevés, mais, en l’absence de conséquence sur la

filière respiratoire, ils sont laissés en place, car ils récidivent

tant que le mode évolutif des lésions est présent. Des dilatations

aux trachéoscopes ou aux bougies de différentes tailles y sont

souvent associées pour reperméabiliser la filière et, dans cer-

tains cas, pour pouvoir mettre en place un calibrage. Les dila-

tations peuvent être répétées jusqu’à obtenir un état stable des

lésions, avant d’envisager un traitement curatif. Les calibrages

utilisés sont de préférence des tubes en T en silicone, de type

Montgomery, et sont posés en cas de lésions obstructives pré-

sentant un risque élevé de cicatrisation fibreuse sténosante. Ils

sont maintenus pendant toute la durée de la période évolutive.

Par la suite, leur retrait permettra d’apprécier le calibre laryngé

et d’envisager, si nécessaire, une chirurgie visant à agrandir la

filière laryngée.

Atteintes trachéales

Dans les lésions trachéales, le but du traitement est d’éviter la

réalisation d’une trachéotomie, en favorisant le traitement médi-

cal, l’antibiothérapie et le drainage des sécrétions. En cas

d’échec et en cas de mauvaise tolérance respiratoire, ne per-

mettant pas d’attendre l’effet du traitement médical, deux solu-

tions thérapeutiques doivent être envisagées. Dans le premier

cas, sur des lésions obstructives inflammatoires limitées en hau-

teur, une trachéoscopie sous anesthésie générale peut permettre

l’ablation des lésions obstructives et la dilatation des lésions,

en évitant une trachéotomie. Cette dilatation peut être répétée

régulièrement jusqu’à l’obtention de lésions stables pouvant

bénéficier d’une résection-anastomose de la trachée. La fré-

quence des dilatations et leur rythme, imposé en fonction de

l’état respiratoire, fournissent des renseignements sur l’évolu-

tivité des lésions. Cependant, en cas de lésions étendues et

d’atteinte majeure de l’armature cartilagineuse trachéale, une

trachéotomie sous anesthésie locale sera réalisée, si possible en

regard des lésions les plus importantes. La mise en place d’un

tube de Montgomery au décours permet de diriger la cicatrisa-

tion, la trachéotomie étant la source d’une iatrogénie impor-

tante sur une trachée traumatisée.

Les règles de la trachéotomie

La trachéotomie réalisée dans ce contexte doit obéir à plusieurs

règles visant à diminuer sa iatrogénie : elle est faite à distance

du cartilage cricoïde (au troisième ou quatrième anneau tra-

chéal) ; sa réalisation en H permet de diminuer le risque de for-

mation d’un éperon sus-canulaire et de respecter au maximum

les anneaux trachéaux tout en assurant un accès facile en cas de

décanulation accidentelle. Une désinfection locale pluriquoti-

dienne pour éviter l’infection ascendante est nécessaire. En

l’absence de fausses routes, il est préférable d’utiliser une canule

dépourvue de ballonnet, pour éviter une stase de sécrétions en

amont du ballonnet et pour diminuer une source d’hyperpres-

sion trachéale. La taille et la courbure de la canule doivent être

adaptées à celles de la trachée et de l’orifice de trachéotomie,

c’est-à-dire d’un diamètre inférieur pour éviter une surpression

le long des parois. Une canule avec chemise interne doit être

préférée pour des raisons de sécurité.

La trachéotomie percutanée par dilatation a été développée

comme une alternative à la trachéotomie chirurgicale. Elle est

DOSSIER

23

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000

.../...

de réalisation facile une fois le savoir-faire spécifique acquis.

Cette technique est en cours d’évaluation, mais le taux de com-

plications immédiates paraît faible.

Atteintes modérées et tolérées de la filière respiratoire

Il faut favoriser un traitement médical et obtenir une stabilité des

lésions. Ce n’est que sur des lésions stabilisées qu’un bilan sous

anesthésie générale sera proposé, à côté de l’imagerie et des

épreuves fonctionnelles respiratoires, devant la persistance d’une

symptomatologie respiratoire ou phonatoire. Pourront alors se

discuter une résection-anastomose trachéale, le traitement d’une

synéchie interaryténoïdienne ou encore celui d’une immobilité

de(s) corde(s) vocale(s).

Désarticulation crico-aryténoïdienne et désinsertion

de la corde vocale

Ces lésions représentent une indication d’un traitement précoce

sous laryngoscopie au tube rigide soit pour réduire la luxation

aryténoïdienne, ce qui peut être efficace si la réduction est réali-

sée précocement, soit pour faire un parage d’une désinsertion de

la corde vocale, tout en limitant les exérèses tissulaires.

Fistule œsotrachéale

L’existence d’une fistule œsotrachéale nécessite fréquem-

ment une trachéotomie, pour réaliser les aspirations, voire pour

mettre, en cas de fausses routes salivaires importantes, une canule

à ballonnet. Cependant, la trachéotomie est une source d’aggra-

vation des lésions. Les soins locaux devront être particulièrement

attentifs et la hauteur du ballonnet devra être modifiée quoti-

diennement. L’alimentation se fera par l’intermédiaire d’une

sonde nasogastrique. Le traitement se fera secondairement, sur

des lésions stabilisées, après un bilan topographique lésionnel.

La mise en place d’une prothèse endotrachéale pourra parfois

être discutée sur une trachée fermée. En cas de fistule de petite

taille, la cicatrisation peut aboutir à la fermeture complète de

celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de réaliser une trachéotomie.

Le problème de la trachéobronchomalacie

Chez les insuffisants respiratoires chroniques, les lésions de tra-

chéobronchomalacie s’aggravent après une intubation, surtout

lorsqu’elle est prolongée. Les décompensations surviennent et

conduisent à discuter de la mise en place d’une trachéotomie,

pour permettre de maintenir une filière respiratoire satisfaisante

grâce à une ventilation positive. Son sevrage est cependant excep-

tionnellement possible. La mise en place d’une prothèse expan-

sible de type Ultraflex®peut parfois être discutée, si la broncho-

malacie reste modérée, mais elle pose un problème en cas

d’intubation ultérieure.

LES ÉCHECS D’EXTUBATION

L’ORL est souvent amené à vérifier la filière laryngotrachéale,

lorsque, à l’extubation, des signes évocateurs de la présence

d’un obstacle apparaissent. Une fois éliminée l’éventualité d’une

autre origine à ces troubles, une réintubation est le plus souvent

pratiquée.

La prise en charge se discutera : nouvelle tentative d’extubation

au lit du malade, avec réalisation d’une nasofibroscopie laryn-

gotrachéale par l’ORL, ou bilan sous anesthésie générale. Une

nouvelle extubation au lit du patient sera décidée si la réintuba-

tion n’a pas été difficile, sans lésion visible au cours de l’expo-

sition laryngée laissant présager d’un obstacle majeur. Par contre,

devant de multiples échecs d’extubation, et dans les cas où le

réanimateur signale des lésions ou un obstacle, un bilan endo-

scopique au tube rigide sous anesthésie générale sera réalisé ; il

s’accompagnera le plus souvent d’une trachéotomie pour per-

mettre le sevrage de la ventilation, même si aucune lésion obs-

tructive n’est observée, cette absence laissant suspecter un trouble

important de la mobilité laryngée. Un examen dynamique sera

secondairement réalisé.

CONCLUSION

La prise en charge initiale des lésions laryngotrachéales post-

intubation chez l’adulte doit conduire à proposer un traitement

précoce des lésions pour lutter contre la constitution d’une sté-

nose. Celle-ci reste rare, mais est d’autant plus à craindre chez

les patients diabétiques ou présentant une défaillance circulatoire.

La première étape est d’obtenir une filière respiratoire satisfai-

sante et une stabilité des lésions, facteur indispensable pour adap-

ter un traitement ultérieur, si nécessaire. L’obtention d’un état

stable passe, dans certains cas, par un nettoyage des lésions et

des dilatations aux tubes rigides, voire par la réalisation d’une

trachéotomie. La nasofibroscopie au lit du patient constitue l’exa-

men essentiel guidant la prise en charge initiale.

■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Whited RE. A prospective study of laryngotracheal sequelae in long-term

intubation. Laryngoscope 1984 ; 94 : 367-77.

2. Lacau-Saint-Guily J. Traitement précoce des traumatismes iatrogènes de

l’axe laryngotrachéal de l’adulte. Les cahiers d’ORL 1998 ; 32 : 291-5.

3. Laccourreye H, Pech A, Piquet JJ et al. Les sténoses laryngo-trachéales de

l’adulte et de l’enfant. Rapport de la Société française d’oto-rhino-laryngolo-

gie et de pathologie cervico-faciale, Paris : Arnette, 1985.

4. Laccourreye L, Périé S, Monceaux G et al. Traumatismes iatrogènes du

larynx et de la trachée. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Oto-Rhino-Laryn-

gologie, 1998 ; 20-720-A-30 : 8 p.

5. Périé S, Lacau-Saint-Guily J. Complications de l’intubation prolongée :

point de vue de l’ORL. Prat An Réa 1999 ; 3 : 14-22.

6. Benjamin B. Prolonged intubation injuries of the larynx : endoscopic dia-

gnosis, classification and treatment. Ann Otol Rhinol Laryngol 1993 ;

160 (suppl.) : 1-15.

7. Thomas R, Kumar EV, Shamim A et al. Post intubation laryngeal sequelae

in an intensive care unit. J Laryngol Otol 1995 ; 109 : 313-6.

8. Vila J, Bosque MD, Garcia M et al. Endoscopic evaluation of laryngeal

injuries caused by translaryngeal intubation. Eur Arch Otorhinolaryngol

1997 ; 254 (suppl. 1) : 97-100.

9. Ellis SF, Pollack AC, Hanson DG et al. Videolaryngoscopic evaluation of

laryngeal intubation injury : incidence and predictive factors. Otolaryngol

Head Neck Surg 1996 ; 114 : 729-31.

10. Sofferman RA, Hubbell RN. Laryngeal complications of nasogastric tubes.

Ann Otol Rhinol Laryngol 1981 ; 90 : 465-8.

11. De Larminat V, Dureuil B, Montravers P, Desmonts JM. Altération du

réflexe de la déglutition après intubation prolongée. Ann Fr Anesth Reanim

1992 ; 11 : 17-21.

DOSSIER

24

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no257 - novembre 2000

1

/

4

100%