Lire l'article complet

SUPPLÉMENT A LA LETTRE D’ORL

N°233 - MAI 1998

◆

Président : E.N. GARABÉDIAN

◆

Président honoraire : Ph. NARCY

◆

Secrétaires : P. AT TA L

S. BOBIN

Y. MANAC’H

M.J. PLOYER

◆

Trésorier : J.M.TRIGLIA

◆

Siège : Hôpital Robert-Debré,

Service ORL, 48, bd Sérurier,

75935 PARIS Cedex 19

◆

Conseillers scientifiques

pour la pédiatrie :

A. BOURRILLON (Paris),

J.M. GARNIER (Marseille)

◆

Comité de rédaction :

P.ATTAL, J.F. BELUS, Ph. CONTENCIN,

F. DENOYELLE, M. FRANÇOIS,

P. FROEHLICH, J.P. MARIE, M. MONDAIN,

M.P. MORISSEAU-DURAND, R. NICOLLAS,

M.J. PLOYET, G. ROGER

◆

AA

SSOCIATION

FF

RANÇAISE

D’

OO

RL

PP

ÉDIATRIQUE

Tuméfactions

cervicales

chez l’enfant

5eréunion annuelle de

l’AFOP

Président-directeur général et directeur de la publication : C. DAMOUR-TERRASSON

Directeur de clientèle : V. LEPAGE - Directeur commercial : S. NETCHEVITCH

Secrétaire de rédaction : S. HAÏLÉ-FIDA

Edimark S.A.

62/64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux.Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 01

Commission paritaire n° 66 565 - ISSN 0754-7188

De l’anatomie au diagnos-

tic

S. Bobin, Le Kremlin-Bicêtre

La localisation d’une tuméfaction cervicale peut orienter le dia-

gnostic étiologique. En effet, s’il existe bien des lésions ubiqui-

taires, comme les angiomes plans ou les adénopathies, les patho-

logies d’organe ou d’origine embryonnaire ont une localisation

précise.

Le cou peut être divisé schématiquement en une région médiane,

deux régions latérales, deux régions sus-claviculaires et la nuque.

Les régions sous-maxillaires et parotidiennes, bien qu’elles ne

fassent pas partie du cou tel que le définissent les anatomistes

comme H. Rouvière, seront ici prises en compte du fait de l’ex-

pression de leur pathologie, bien souvent en continuité avec la

région cervicale.

La région médiane haute est limitée en bas par l’os hyoïde, laté-

ralement par les ventres antérieurs des muscles digastriques et en

profondeur par les muscles mylo-hyoïdiens. Les tuméfactions les

plus fréquentes dans cette localisation sont les kystes du tractus

thyréoglosse et les kystes dermoïdes adgéniens et adhyoïdiens. Il

peut aussi s’agir d’une adénopathie ou de la partie cervicale

d’une grenouillette en bissac d’origine sublinguale.

Les tuméfactions de la région médiane moyenne sont pratique-

ment toujours, chez l’enfant, des kystes du tractus thyréoglosse,

les tumeurs thyroïdiennes étant en effet exceptionnelles.

La plupart des tuméfactions présentes dans la région médiane et

basse du cou, au-dessus du manubrium sternal et en dessous du

niveau du cartilage cricoïde, sont des kystes dermoïdes. Il s’agit

plus rarement de kystes du tractus thyréoglosse, de tératomes ou

de kystes bronchogéniques.

La région latérale du cou est limitée par le relief, en surface, du

muscle sterno-cléido-mastoïdien. Elle répond en dedans au

paquet vasculonerveux jugulocarotidien. La plupart des tuméfac-

tions qui siègent dans sa partie haute, sus-omohyoïdienne, sont

des adénopathies. Mais c’est aussi le siège des kystes de la

deuxième fente branchiale, des tumeurs nerveuses et des chemo-

dectomes. Les kystes et fistules des 3eet 4efentes, les duplications

digestives, les tumeurs thyroïdiennes, les phlébectasies de la

jugulaire interne se manifestent plus volontiers au niveau de la

partie latérale basse. Le Fibromatosis colli peut siéger en n’importe

quel point du sterno-cléido-mastoïdien. Les lipomes et les lym-

phangiomes peuvent siéger en n’importe quel point de la partie laté-

rale du cou mais débordent volontiers sur les structures adjacentes.

La région susclaviculaire est limitée en bas par la clavicule, en

avant par le bord postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien et

en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze. Une tuméfaction

à ce niveau évoque un lymphangiome, un lipome,unkyste thy-

mique. Les adénopathies de siège sus-claviculaire sont souvent

malignes.

La région sous-maxillaire est le siège des adénopathies bacté-

riennes à cocci Gram positif, de la maladie des griffes du chat et

des mycobactéries atypiques. C’est aussi une localisation fréquente

des lymphangiomes et le siège exclusif, bien sûr, des sous-maxillites,

des tumeurs de la sous-maxillaire et des tumeurs mandibulaires.

La région parotidienne est le siège préférentiel des héman-

giomes et des lymphangiomes. Les adénopathies parotidiennes

doivent faire rechercher une mycobactérie atypique et une maladie

des griffes du chat. Une tuméfaction parotidienne chez l’enfant

peut aussi correspondre à un noyau de parotidite, une tumeur

glandulaire, un kyste de la première fente, un lymphome, un rhab-

domyosarcome.

Les tuméfactions

inflammatoires aiguës

M.J. Ployet, Tours

Les tuméfactions inflammatoires aiguës sont celles qui évoluent

depuis moins de trois semaines. Les étiologies sont fort nom-

breuses et il faudrait un livre pour les aborder toutes. L’exposé a

donc été centré autour de cinq situations cliniques.

■

Adénopathies cervicales inflammatoires évoluant depuis

moins de 3 semaines

Les signes cliniques associés peuvent évoquer la responsabilité

d’un virus particulier comme dans les syndromes à adénovirus.

Le syndrome FAPA, associant fièvre, aphtes géants, pharyngite et

adénite, bien que rare, est à connaître car il est volontiers récidi-

vant. Il débute en général avant 5 ans et ne guérit qu’à l’adoles-

cence. Les étiologies des adénopathies fébriles sont multiples et

bien connues : mononucléose infectieuse, toxoplasmose, tula-

rémie, brucellose. Leur diagnostic précis repose sur les sérologies.

Il est important de rappeler dans ce chapitre la maladie de

Kawasaki. Dans plus de la moitié des cas, les manifestations ini-

tiales du Kawasaki sont purement ORL avec une adénite, une

pharyngite et surtout une fièvre qui ne baisse pas, malgré les anti-

biotiques. Il n’existe pas de stigmate biologique spécifique de

cette affection redoutable dont le diagnostic est purement clinique

et dont le traitement doit être entrepris avant le dixième jour pour

éviter la formation d’anévrismes, en particulier coronariens, qui

font toute la gravité de cette affection (voir plus loin l’interven-

tion de N. Delapierre).

La découverte d’une porte d’entrée cutanée ou muqueuse évoque

certaines bactéries : les adénites dont la porte d’entrée est cutanée

sont a priori dues à Staphylococcus aureus ou à Streptococcus

pyogenes. Le traitement de première intention pour un enfant non

hospitalisé est l’oxacilline (50 à 100 mg/kg/j), l’association

amoxicilline-acide clavulanique ou la pristinamycine

(50 mg/kg/j). Les céphalosporines de deuxième ou de troisième

génération sont moins efficaces sur les streptocoques

(J.F. Lemeland). Les adénites dont la porte d’entrée est pharyngée

sont en général dues à Streptococcus pneumoniae ou à la flore de

Veillon ; les adénites dont la porte d’entrée est dentaire sont habi-

tuellement dues à des anaérobies. Ces adénites sont traitées ini-

tialement par antibiotiques ; malgré cela, certaines évolueront

vers l’adénophlegmon. La récidive de la tuméfaction remet en

cause le diagnostic d’adénite et fait rechercher un reliquat

embryonnaire. Les véritables récidives doivent faire évoquer une

pathologie de la phagocytose comme le syndrome de Buckley.

Les adénophlegmons sous-mandibulaires sont dus dans 80 % des

cas à une pathologie dentaire (deuxième ou troisième molaire) et

d’origine streptococcique.

2

AFOP

La sialadénite du nourrisson est au contraire d’origine staphylo-

coccique et impose une hospitalisation pour réhydratation et anti-

biothérapie par voie veineuse (en cas d’allaitement, rechercher un

abcès du sein maternel [M. François]).

Les phlegmons péripharyngés, en dehors du phlegmon péri-

amygdalien, peuvent poser des problèmes de diagnostic difficile,

qui seront souvent résolus par l’imagerie. Sur un cliché de profil,

une épaisseur des parties molles prévertébrales (en dehors des

cris) supérieure à 13 mm évoque un abcès rétropharyngé.

L’échographie cervicale ou intra-orale est un excellent outil de

diagnostic des abcès péripharyngés ; elle permet, de plus, de loca-

liser la collection par rapport à la peau, à la muqueuse et aux gros

vaisseaux. La voie de drainage (pharyngée ou cervicale) sera

choisie à partir de l’examen tomodensitométrique (figure 1). Ces

abcès sont actuellement dus au streptocoque, alors qu’il y a une

vingtaine d’années, ils étaient plus volontiers d’origine staphylo-

coccique.

Suivant la compliance de l’enfant, la ponction d’une adénite cervi-

cale se fait après anesthésie de contact par la crème Emla ou sous

anesthésie générale. Les ponctions des phlegmons périamygda-

liens et parapharyngés se font toujours sous anesthésie générale

chez l’enfant.

La conduite à tenir devant une adénopathie inflammatoire aiguë

isolée est résumée sur la figure 2.

■

Malformations congénitales du cou se manifestant par

une tuméfaction inflammatoire aiguë

Habituellement, la palpation permet de différencier un kyste

infecté (limites nettes) d’une adénite (limites floues du fait de la

périadénite). En cas de doute, l’échographie tranchera (voir plus

loin la communication de C. Garel).

■

Parotidites

L’étiologie la plus fréquente des parotidites était autrefois la paro-

tidite ourlienne. Celle-ci est devenue rare depuis la généralisation

de la vaccination. D’autres virus peuvent donner une parotidite :

le virus de la grippe, les virus Coxsackie. La preuve ne pourrait

en être apportée que par une sérologie qui, en pratique, n’est

jamais demandée. Ces parotidites guérissent spontanément.

Au cours d’une parotidite suppurée, le massage de la glande d’ar-

rière en avant fait sourdre un peu de pus au niveau de l’orifice du

canal de Sténon. Les germes les plus fréquemment retrouvés sont

les streptocoques.

Les abcès intraparotidiens sont rares, ils sont diagnostiqués à

l’échographie et réagissent bien en général à une antibiothérapie

parentérale associée à des ponctions.

Les parotidites lithiasiques sont exceptionnelles chez l’enfant.

Les parotidites chroniques récidivantes ne se voient pratiquement

que chez les enfants. L’évolution va se faire vers l’espacement

puis la disparition des poussées infectieuses dans 90 % des cas.

Certains enfants garderont comme séquelle un nodule résiduel ou

une hypertrophie parotidienne. Enfin, l’évolution peut se faire vers

un syndrome sec. Les poussées infectieuses sont traitées par la

spiramycine ou l’association amoxicilline-acide clavulanique.

Pour espacer les poussées, on a pu proposer des traitements “éco-

logiques” : favoriser la salivation par des chewing-gums, le

citron, l’orange amère, ou masser régulièrement la glande

(J. Andrieu-Guitrancourt). La sialographie aurait des vertus anti-

septiques (figure 3). L’injection intracanalaire de soframycine

(M. François, M.P. Morisseau-Durand) ou de tétracycline

permettrait d’espacer les poussées, peut-être en favorisant une

sclérose de la glande. Tous ces traitements comportent des échecs

et certains auteurs ont pu proposer pour les formes rebelles et

invalidantes des traitements chirurgicaux tels que la section du

nerf auriculo-temporal, la section de la corde du tympan, la liga-

ture du Sténon, voire la parotidectomie.

Les enfants sidéens ont, dans 30 % des cas, une infiltration lym-

phocytaire des parotides ou des kystes lymphoépithéliaux contre

laquelle on a proposé la tétracycline intracanalaire et intrakystique.

En période néonatale, une tuméfaction inflammatoire de la

région parotidienne doit faire rechercher une atteinte infectieuse

de l’articulation temporo-mandibulaire qui risque d’évoluer vers

une redoutable ankylose temporo-mandibulaire.

3

AFOP

Figure 1. Coupe sagittale

en IRM montrant une

tuméfaction considérable

des tissus prévertébraux,

avec une image claire en

leur centre évocatrice

d’abcès retropharyngé

collecté.

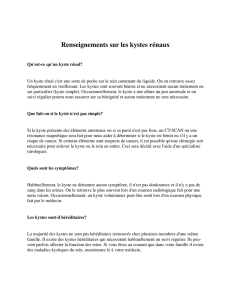

Figure 2. Diagramme décisionnel devant une adénopathie cervicale

inflammatoire aiguë isolée chez l’enfant.

partie basse du cou

< 15 mm

volume stable ou augmenté

exérèse pour

anatomopathologie

diminution de volume

pas de traitement

> 15 mm

+/- antibiotiques

ponction pour bactériologie

et cytologie

NFS VS sérologies

J15

Adénopathie inflammatoire aiguë

■

Cellulite cervicofaciale du nouveau-né

Il s’agit d’une affection grave qui débute brutalement par une

altération de l’état général et une rougeur limitée cervico-faciale.

Elle est souvent associée à une pneumopathie, une méningite, une

otite. L’hémoculture est positive dans la moitié des cas. Il est inté-

ressant, pour retrouver le germe responsable et pouvoir faire un

antibiogramme, de ponctionner la cellulite avec une aiguille fine

et d’envoyer la sérosité recueillie au laboratoire de microbiologie.

Trois germes peuvent être en cause : le streptocoque B, le

staphylocoque et Haemophilus. Le traitement repose sur une

antibiothérapie parentérale.

■

Thyroïdites aiguës

Les tuméfactions inflammatoires aiguës de la région thyroïdien-

ne se manifestent volontiers par une dysphagie et une limitation

de l’extension du cou. L’échographie cervicale, éventuellement

complétée par un examen tomodensitométrique, permettra de

rapporter cette tuméfaction à sa cause, qui est le plus souvent une

anomalie vestigiale. En effet, les thyroïdites auto-immunes et les

cancers indifférenciés de la thyroïde sont exceptionnels

chez l’enfant.

Les tuméfactions inflamma-

toires subaiguës et chroniques

J. Andrieu-Guitrancourt, J.F. Lemeland, Rouen

Il faut toujours être prudent devant une tuméfaction cervicale

inflammatoire d’évolution chronique car elle peut être le mode de

révélation d’un processus sous-jacent malformatif, tumoral ou

autre. Il est nécessaire de faire un examen très précis comportant,

entre autres, l’étude des paires crâniennes et l’examen des régions

avoisinantes. Il peut être utile de revoir l’enfant après un traite-

ment anti-infectieux d’épreuve, mais il faut s’abstenir de prescrire

des corticoïdes tant qu’un lymphome n’a pas pu être formellement

écarté. Des examens complémentaires pourront être demandés

en fonction des tableaux cliniques.

■

Adénopathie unique

L’étiologie la plus probable est celle d’une adénite à pyogène ou

d’une adénite spécifique ; l’étiologie tumorale vient en troisième

position.

Devant ce tableau, il faut tout d’abord rechercher une porte d’en-

trée infectieuse dans le territoire de drainage, puis faire un essai

thérapeutique avec des antibiotiques (pas de corticoïdes). Si la

masse ne régresse pas de manière satisfaisante, il faut demander

une échographie, puis proposer une ponction pour examen bacté-

riologique et cytologique, et demander des sérologies. Si l’en-

semble de ces examens ne permet pas d’aboutir au diagnostic, il

faut pratiquer l’exérèse chirurgicale de la masse pour examen

anatomo-pathologique.

Dans ce cadre, les orateurs ont insisté sur trois types de bactéries

susceptibles d’être à l’origine d’une adénite chronique : les myco-

bactéries atypiques, les Actinomyces et Bordetella henselae.

Les adénites à mycobactéries atypiques

Les mycobactéries, qu’elles soient typiques ou atypiques, sont des

bacilles acido-alcoolo-résistants, qui peuvent être mis en évidence

par une coloration spécifique : la coloration de Ziehl. Celle-ci n’est

en fait positive que dans la moitié des cas environ. De plus, elle ne

permet pas de différencier une tuberculose d’une mycobactérie aty-

pique, ce qui est fondamental pour la prise en charge, qui est très

différente dans les deux cas. Il est donc nécessaire de faire des cul-

tures sur des milieux spécifiques. La réponse pour une mycobacté-

rie atypique demande au minimum 10-15 jours. La PCR n’a pas

une sensibilité très supérieure à celle de la coloration de Ziehl dans

ces prélèvements par ponction ganglionnaire car le prélèvement

contient inéluctablement du sang. Cependant, si le Ziehl est positif,

il est intéressant de demander une étude par PCR car cela permettra

de différencier rapidement une tuberculose (Mycobacterium tuber-

culosis, M. bovis) d’une infection à mycobactérie atypique. Ces

mycobactéries atypiques sont très peu sensibles aux antibiotiques.

À la différence de la tuberculose, cette affection n’est pas conta-

gieuse, même lorsqu’il y a fistulisation cutanée. Les adénites à

mycobactéries atypiques surviennent presque exclusivement chez

les jeunes enfants et dans la région sous-maxillaire ou le long du

rebord mandibulaire. La guérison spontanée est fréquente mais peut

demander plusieurs mois. Le traitement antituberculeux commencé

en attendant les résultats de la culture sera arrêté dès que les résultats

seront disponibles, sauf chez les enfants ayant une déficience

immunitaire et chez les enfants infectés par M. kansasii (risque

d’infection pulmonaire). Dans les autres cas, on préférera un traite-

ment local avec des ponctions, éventuellement un curettage de

l’adénopathie, rarement une exérèse réglée (voir plus loin la com-

munication de C. Berges). Le résultat cosmétique en cas de

guérison spontanée est souvent bon, meilleur que celui que l’on

peut espérer après traitement chirurgical (N. Garabédian,

M. François). Celui-ci ne doit donc être proposé qu’avec circons-

pection pour des lésions désespérantes par leur chronicité.

Actinomyces

Chez l’enfant, l’actinomycose a essentiellement une expression

cervico-faciale et pour origine un foyer dentaire négligé. La

4

AFOP

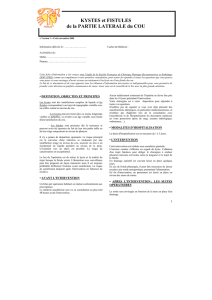

Figure 3. Sialographie parotidienne montrant une image dite de pommier

en fleurs caractéristique des parotidites récidivantes de l’enfant.

lésion a volontiers un aspect pseudotumoral, sous-maxillaire ou

sus-hyoïdien. La technique de prélèvement doit être particulière

si l’on veut mettre en évidence des Actinomyces car ces germes

sont très fragiles, et en particulier sensibles à l’oxygène et à la

dessication. J.F. Lemeland conseille de faire une ponction à l’ai-

guille et d’ensemencer un milieu anaérobie. La ponction est évo-

catrice si elle retrouve des grains jaunes. À l’examen direct, les

Actinomyces se présentent comme des filaments à Gram positif.

La culture sur milieux usuels est lente (5 à 20 jours). Les images

à l’examen anatomo-pathologique sont aussi évocatrices et spéci-

fiques. L’actinomycose est très sensible à la pénicilline G.

La maladie des griffes du chat

Le prélèvement ne nécessite pas de précaution particulière, mais,

en fait, le diagnostic est rarement réalisé au laboratoire de micro-

biologie car la culture de l’agent de la maladie des griffes du chat,

Bordetella henselae, est difficile et lente ; quant à la PCR, elle

nécessite un laboratoire très spécialisé. Le diagnostic se fait par la

sérologie. Sur le plan thérapeutique, certains auteurs proposent

des macrolides, d’autres des fluoroquinolones. Nous avons peu

de données sur l’efficacité réelle des antibiotiques sur les adéno-

pathies de la maladie des griffes du chat.

■

Polyadénopathie uni- ou bilatérale

Les étiologies sont, par ordre décroissant de fréquence : la mono-

nucléose infectieuse, la toxoplasmose, le lymphome, les méta-

stases de cancer nasopharyngé ou thyroïdien. Cette liste n’est pas

limitative. Dans ce type de situation, après un examen général et

local, il faut demander des sérologies (MNI, toxoplasmose,

CMV). Si celles-ci sont négatives, il faut faire une ponction cyto-

logique. Dans 20 % des cas environ, il faudra aller jusqu’à l’adé-

nectomie et environ 5 % de ces ganglions s’avéreront être malins.

■

Une tuméfaction profonde et fixée

Ce tableau clinique peut correspondre à une adénopathie chro-

nique, à un adénophlegmon ligneux du cou, à l’extension d’une

infection profonde ou à une tumeur maligne.

Le bilan local sera suivi d’une échographie et d’un examen tomo-

densitométrique ou d’une IRM, puis éventuellement d’une ponc-

tion à visée cytologique et bactérienne. Si l’ensemble des exa-

mens précédents ne permet pas de faire le diagnostic, il faut pro-

poser une exploration chirurgicale.

■

Une tuméfaction inflammatoire parotidienne subaiguë ou

chronique

Le diagnostic le plus probable est celui d’une parotidite, mais il

peut s’agir d’une tumeur, salivaire ou non, ou de voisinage (man-

dibule, cavum).

L’examen locorégional sera complété par une échographie, éven-

tuellement une sialographie, puis, en fonction des résultats, une

ponction cytologique, un examen tomodensitométrique ou une

IRM avant d’envisager, suivant l’étiologie, un trai-

tement médical ou chirurgical.

Les hémopathies

S. Blanche, Paris

Une adénopathie cervicale peut être la première manifestation

d’un lymphome. Le lymphome est exceptionnel avant 2 ans. Le

diagnostic est parfois possible sur une ponction-cytologie qui per-

met aussi de faire l’étude cytogénétique (figure 4). En cas de

doute persistant, il faut faire l’exérèse d’un ganglion et envoyer ce

ganglion non fixé au laboratoire d’anatomo-pathologie. Là seront

effectuées des empreintes (pour la cytologie), une étude histolo-

gique sur un fragment fixé au formol ou au Bouin, une étude

immunohistochimique et en biologie moléculaire sur un fragment

congelé, et enfin une étude cytogénétique sur milieu de culture.

Le traitement repose sur une chimiothérapie et une irradiation

dont les modalités dépendent du siège et de l’extension des

lésions, ainsi que du typage du lymphome. Le pronostic est en

effet fonction des anomalies cytogénétiques constatées lors du

bilan initial et le traitement sera d’emblée plus lourd dans les

formes à mauvais pronostic. La survie est actuellement supérieu-

re à 85 % à 10 ans, ce qui pose le problème des séquelles à long

terme. Les cancers d’apparition secondaire observés dans le suivi

à long terme d’enfants traités pour lymphome ont conduit à envi-

sager une désescalade dans les traitements, dans l’hypothèse où il

s’agirait de complications d’un traitement trop poussé, mais il

pourrait s’agir de manifestations malignes sur terrain favorisant

(comme les localisations secondaires dans l’évolution des

patients traités pour un épithélioma des voies aérodigestives supé-

rieures).

Les lymphoproliférations malignes peuvent apparaître après

transplantation, chez des enfants traités par immunosuppresseur

pour éviter un rejet de greffe. Le risque est de 1 à 3 % après

greffe rénale, de 0,5 à 24 % après greffe médullaire, en fonction

de l’immunosuppression. Les manifestations les plus fréquentes

sont des adénopathies fébriles. Le diagnostic repose sur l’identi-

fication de la prolifération du lymphocyte B dans l’adénopathie

ou dans le sang. Le traitement repose sur la diminution de l’im-

munosuppression et l’exérèse de l’adénopathie. Un traitement

immunologique spécifique commence à pouvoir être proposé.

De nombreuses hémopathies bénignes ont été décrites chez l’en-

fant ; elles sont toutes exceptionnelles.

La maladie de Kimura associe une adénopathie, une hyperéosi-

5

AFOP

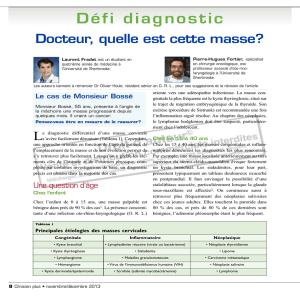

pus

doute cytologie

histologie

immunohistochimie

biologie moléculaire

cytogénétique

cytologie

cytogénétique

immunophénotype

bactériologie

métastase d'une tumeur solide

(thyroïde...)

exérèse d'un ganglion

lymphome

leucémie

ponction

Figure 4. Conduite à tenir devant une adénopathie subaiguë.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%