Hépatite C : les différents examens biologiques

Dépistage, diagnostic, bilan et suivi des

traitements, la prise en charge de l’hépatite

C repose notamment sur différents examens

biologiques, le plus souvent réalisés à partir d’une

simple prise de sang.

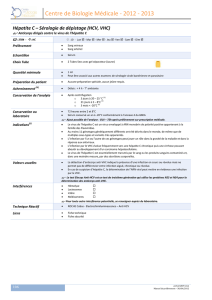

Le test de dépistage

Lorsqu’une personne a été en contact avec le virus de l’hépa-

tite C (VHC), son système immunitaire fabrique des anticorps

spécifiques. Ce sont ces anticorps que le test de dépistage

détecte. Pour autant, un résultat positif ne signifie pas systé-

matiquement la présence d’une infection persistante. En effet,

environ 20 % des personnes éliminent spontanément le VHC.

Comme les anticorps spécifiques demeurent dans l’organisme,

ils sont quand même détectés. Dans tous les cas, un test positif

doit être confirmé à partir d’une nouvelle prise de sang et avec

une autre technique de dépistage.

Un résultat négatif indique qu’il n’y a pas eu de contact avec le

VHC au cours des 60 à 70 jours précédant la réalisation du test.

C’est en effet le délai nécessaire pour que l’organisme produise

des anticorps. En cas de doute sur une éventuelle contamina-

tion, il faut refaire un test passé ce délai.

Le test de diagnostic

Pour confirmer une infection persistante par le VHC, il est

nécessaire de rechercher directement la présence du virus dans

le sang. Pour cela, on utilise une technique d’amplification du

génome viral, appelée PCR, qui permet de détecter l’ARN du

VHC.

Si le résultat est positif, cela indique qu’une infection, aiguë

ou chronique, est présente et qu’il existe un risque de trans-

mission du virus en cas de contact avec le sang d’une autre

personne. Un résultat positif ne permet pas en revanche de

connaître le stade de la maladie et son évolution.

Si le résultat est négatif, cela peut signifier deux choses : soit

l’infection est très récente et le virus ne peut être encore dé-

tecté. Dans ce cas, il faudra renouveler la recherche de l’ARN

viral un à trois mois plus tard ; soit l’organisme s’est débarrassé

du virus et l’infection a disparu. Pour en être certain, il est

nécessaire de renouveler le test par PCR après plus de trois

mois d’intervalle. Deux résultats négatifs sont le signe d’une

guérison spontanée.

Les examens avant le traitement

Lorsque le diagnostic d’infection par le VHC est établi,

d’autres examens biologiques sont requis pour préciser les

caractéristiques de la maladie. Cela permet ensuite d’adapter la

prise en charge médicale.

- Le génotype viral. Il existe six formes différentes connues

(appelé génotypes) du virus de l’hépatite C. En France, le

Hépatite C :

les différents examens biologiques

Vous et l’hépatite C

génotype 1 est le plus fréquent puisqu’il est retrouvé dans en-

viron 60 % des cas. Viennent ensuite, par ordre de fréquence,

le génotype 3 (environ 20 % des cas), le 2 (environ 15 %) et

le 4. Il est important de connaître le génotype car les chances

de succès des traitements sont plus ou moins importantes en

fonction de ce dernier ; elles sont ainsi plus élevées avec les

génotypes 2 et 3.

- La charge virale. Elle correspond à la quantité de virus pré-

sent dans le sang d’une personne infectée par le VHC. Cepen-

dant, cette quantité n’a pas d’impact sur l’évolution de la mala-

die. La mesure de la charge virale sert uniquement lorsqu’un

traitement anti-hépatite C est envisagé afin de disposer d’un

point de comparaison. En la mesurant à nouveau pendant le

traitement, il est ainsi possible de savoir si le traitement est

efficace (si la charge virale baisse de façon importante) ou non

(si la charge virale baisse peu ou pas).

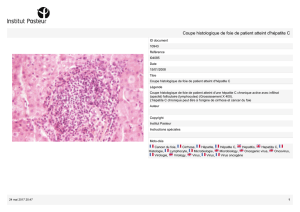

- L’évaluation de la fibrose. L’infection par le VHC se traduit

par une atteinte progressive du foie, ce que l’on appelle la

fibrose, qui peut conduire à la cirrhose. Avant de débuter un

traitement, il est nécessaire de connaître le degré de la fibrose

et l’activité de l’hépatite. L’examen classique pour cela consiste

à effectuer une ponction-biopsie hépatique, c’est-à-dire à pré-

lever un fragment du foie pour l’examiner ensuite au micros-

cope. Compte tenu du caractère invasif de cette intervention,

différentes techniques ont été développées ces dernières années

pour évaluer la fibrose à partir d’une prise de sang.

Les résultats de cette évaluation se présentent sous la forme

d’un score, appelé Métavir, qui comporte deux valeurs : A

indique l’activité de l’hépatite et est graduée de 0 (aucune

activité) à 3 (activité très importante), F représente le degré de

la fibrose, allant de 0 (absence de lésion) à 4 (présence d’une

cirrhose).

Cette fiche d’information vous est proposée par

- Le bilan hépatique. Ce bilan repose sur différents examens

sanguins qui permettent d’évaluer l’état du foie.

- Les transaminases (ALAT et ASAT). Ces enzymes ont

tendance à augmenter en présence de lésions hépatiques. Cette

augmentation n’est toutefois pas systématique. Ainsi, 25 %

environ des personnes atteintes d’hépatite C chronique ont des

ALAT normales.

- Les phosphatases alcalines (PAL). Il s’agit d’enzymes qui

sont excrétés par la bile produite par le foie. Leur mesure est

donc un indicateur de la fonction d’élimination assurée par le

foie. Leur niveau peut être normal à élevé (jusqu’à trois fois la

valeur normale) au cours d’une hépatite C chronique.

- Les gamma glutamyl transférases (gamma GT). Le taux de

ces enzymes augmente en cas de maladie du foie. Cet examen

complète la mesure des PAL pour évaluer les capacités d’élimi-

nation du foie.

- La bilirubine. La concentration de ce pigment jaune orangée,

présent dans la bile et issu de la dégradation naturelle de l’hé-

moglobine, augmente au cours des maladies du foie.

- Le taux de prothrombine (TP) ou temps de Quick. La

prothrombine est une protéine sanguine intervenant dans la

coagulation. Sa mesure est une indication de la capacité du

foie à produire certains facteurs impliqués dans la coagulation.

Chez les personnes atteintes d’hépatite C chronique, le taux de

TP est souvent perturbé.

- La numération formulation sanguine (NFS ou hémogram-

me) et la numération des plaquettes. Il s’agit d’examens usuels

qui renseignent sur l’état général. La numération des globules

rouges permet ainsi de détecter une éventuelle anémie. Celle

des globules blancs est un indicateur de la situation des défen-

ses immunitaires. Quant à la numération des plaquettes, elle

permet d’évaluer la capacité de coagulation du sang.

- Les autres examens. Différents examens complémentaires

peuvent être prescrits afin de rechercher d’autres maladies

ou des complications de l’hépatite. Il s’agit notamment de la

sérologie VIH et de l’hépatite B pour savoir si l’un et/ou l’autre

de ces deux infections ne sont pas associées à l’hépatite C

chronique. Le dosage de la TSH et la recherche d’auto-anti-

corps antithyroperoxydase visent à vérifier le fonctionnement

de la thyroïde. Un bilan lipidique pour évaluer les risques de

maladies cardiovasculaires peut être également prescrit. C’est

le cas aussi de la créatininémie et de la recherche de protéines

dans les urines afin de contrôler le fonctionnement des reins.

Enfin, pour les femmes, un test de grossesse est effectué car

les traitements anti-hépatite C présentent des risques pour le

fœtus.

Les examens pendant le traitement

Les différents examens prescrits pendant un traitement anti-

hépatite C visent, d’une part, à s’assurer de la bonne tolérance

du traitement, d’autre part, à évaluer l’efficacité de celui-ci.

- Le premier mois. Tous les quinze jours, il est nécessaire d’ef-

fectuer une numération formule sanguine, afin de contrôler

que le traitement n’induit pas d’effets indésirables hématologi-

ques trop importants.

- Tous les mois suivants. Toujours pour surveiller la tolérance

du traitement, il est nécessaire de réaliser une NFS mensuelle

pendant la durée de la prise des médicaments anti-hépa-

tite C. Parallèlement, un test de grossesse est effectué pour les

femmes sous traitement. Un tel test est également conseillé

pour les partenaires féminines des hommes traités.

- Tous les trois mois. En complément aux examens mensuels,

trois autres mesures sont réalisées selon un rythme trimestriel.

Il s’agit de la créatinine pour surveiller le fonctionnement des

reins, du taux de TSH pour contrôler l’absence d’anomalie de

la thyroïde. Enfin, comme un des médicaments fréquemment

prescrits contre l’hépatite C est susceptible d’augmenter l’acide

urique, celle-ci doit être également mesurée.

- L’évaluation de l’efficacité du traitement. Celle-ci s’effectue

après trois mois de prise des médicaments lorsque l’hépatite

C chronique est due à un virus de génotype 1, 4, 5 ou 6. Elle

consiste à mesurer la charge virale. Si celle-ci a baissé de façon

significative par rapport à ce qu’elle était avant le traitement,

cela signifie qu’il y a de bonnes chances pour que le traitement

soit efficace. Dans ce cas, il est poursuivi jusqu’à son terme.

Dans le cas contraire, il est soit interrompu (pour éviter l’expo-

sition inutile à des risques d’effets indésirables) ou allégé (pour

ralentir la progression des lésions du foie). La décision entre

ces deux options est

prise en concertation

par le médecin et

son patient.

Lorsque l’hépatite C

chronique est due à

un virus de génotype

2 ou 3, les chances de

guérison sont plus

élevées et le trai-

tement est de plus

courte durée. L’éva-

luation de l’efficacité

thérapeutique à trois

mois n’est alors pas

systématique.

Quand sait-on de façon définitive si le

traitement a été efficace ?

“”

LA QUESTION DE… Christophe F., 37 ans

L’évaluation de l’efficacité est effectuée six mois après

l’arrêt du traitement, par la mesure de la charge virale.

Si, à cette date, il n’y a pas d’ARN viral détectable, les

médecins considèrent que c’est une réponse virologique

prolongée qui correspond à une guérison. Une nouvelle

mesure de la charge virale peut être proposée 12 à 24

mois après l’arrêt des médicaments à titre de contrôle.

1

/

2

100%