L M P o i n t s f o...

MISE AU POINT

■

Les syndromes rotuliens s’expriment cliniquement par une

douleur de la face antérieure du genou. La radio standard

est souvent normale, et la prise en charge difficile.

■

On distingue deux grands groupes de syndromes rotu-

liens : rotules essentiellement douloureuses, centrées à la

radio et pouvant s’accompagner d’une instabilité subjective,

et rotules douloureuses instables ou potentiellement ins-

tables, souvent associées à des signes radiographiques de

dysplasie.

■

Pour évaluer cliniquement une rotule instable, le test de

Smilie apparaît comme le plus fiable pour reproduire la situa-

tion d’appréhension du patient.

■

La radio standard est incontournable dans les syndromes

rotuliens, notamment le cliché de profil, qui recherche le signe

du croisement et qui apprécie la situation en hauteur de la

rotule.

■

Les syndromes rotuliens douloureux purs relèvent toujours

du traitement médical, basé essentiellement sur la rééducation,

voire sur l’éducation du patient.

■

Les rotules douloureuses s’accompagnant de critères objec-

tifs cliniques et radiographiques d’instabilité peuvent faire

l’objet d’un traitement chirurgical.

Mots-clés :

Syndromes rotuliens - Douleur - Instabilité.

Keywords:

Patellofemoral syndrome - Pain - Instability.

Points forts

* Praticien attaché, rhumatologue, médecin du sport, service de rhumato-

logie et de chirurgie orthopédique, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne.

** Praticien universitaire et hospitalier, chirurgien des hôpitaux, hôpital

Ambroise-Paré, Boulogne, CHU Paris Île-de-France Ouest.

L

es syndromes rotuliens sont un motif fréquent de consul-

tation, aussi bien en rhumatologie qu’en médecine sportive

et en chirurgie orthopédique. Dans bon nombre de cas, la

radiologie standard est normale, ce qui pose un problème au prati-

cien, qui se trouve démuni face à la prise en charge de ces patients.

Le démembrement clinique et l’approche thérapeutique de ces syn-

dromes passent par la distinction de deux grandes entités, douleur

et instabilité, qui peuvent coexister. On distingue ainsi :

–les atteintes de l’appareil extenseur du genou pour lesquelles la

douleur est l’élément essentiel et prédomine sur l’instabilité. Le

traitement dans ce contexte est avant tout médical, et les indica-

tions chirurgicales sont rares ;

–les atteintes pour lesquelles l’instabilité l’emporte sur la douleur,

et où le recours à la solution chirurgicale est possible.

Dans la littérature (1),le syndrome rotulien douloureux, appelé

“patellofemoral pain syndrome”,se présente cliniquement comme

une douleur située topographiquement à la face antérieure du

genou dont l’horaire est mécanique. Ce syndrome, encore appelé

“anterior knee pain syndrome” par les Anglo-Saxons, s’inscrit dans

le cadre d’un dysfonctionnement global du compartiment fémoro-

patellaire et fait intervenir l’ensemble de l’appareil extenseur du

genou, que ce soit les structures articulaires ou les éléments tendino-

musculaires. Si l’on exclut les arthropathies de diverses étiologies,

les tendinopathies et bursites de l’appareil extenseur, les ostéo-

chondroses et ostéochondrites, on est confronté à des patients ayant

des douleurs mécaniques pour lesquelles il existe trois types pos-

sibles de facteurs favorisants :

–mauvais alignement de l’appareil extenseur, malposition de la

rotule ;

–déséquilibre musculaire, avec notamment hypotrophie du vaste

interne ;

–surcharge excessive de travail du compartiment fémoro-patellaire.

Rappelons qu’au plan biomécanique la rotule est attirée dans le

plan frontal vers l’extérieur, et que cette tendance à la bascule

externe est équilibrée par trois éléments : le chef du vaste interne

du quadriceps, la berge externe plus haute de la trochlée et les

rotateurs internes du squelette jambier (patte d’oie). En ce qui

concerne le plan sagittal, la synergie des groupes musculaires

antérieurs (quadriceps) et postérieurs (ischio-jambiers) module la

pression fémoro-patellaire. Ainsi, pour un même travail quadri-

cipital, cette pression est plus importante en cas de déficience des

plans postérieurs.

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

29

Démembrement clinique et approche thérapeutique

des syndromes rotuliens

Clinical analysis and treatment of the patellofemoral syndromes

●P. Le Goux*, P. Hardy**

MISE AU POINT

La classification de H. Dejour (2) a le mérite d’être simple pour

une pathologie compliquée. Elle met ainsi en évidence deux grands

groupes de rotules :

–la rotule douloureuse qui peut s’associer à une instabilité mais

qui reste subjective, et sans épisode de luxation objective. La radio,

dans ce contexte, montre une rotule centrée et sans caractère dys-

plasique. Ce type de syndrome rotulien doit toujours être traité

médicalement ;

–la rotule essentiellement instable : soit instable vraie, avec d’au-

thentiques épisodes de luxation et assez rapidement confiée au

chirurgien, soit potentiellement instable, sans luxation vraie mais

avec des signes radiologiques de dysplasie et/ou d’instabilité. Ces

rotules potentiellement instables peuvent faire l’objet d’un trai-

tement chirurgical après échec du traitement médical bien conduit,

en particulier de la rééducation.

EXAMEN CLINIQUE

L’examen clinique, devant un syndrome rotulien, est primordial :

il s’appuie sur un examen physique performant et un bilan radio-

graphique standard spécifique, centré en particulier sur la recherche

de signes dysplasiques de la trochlée et/ou de la rotule et sur la

mise en évidence d’une malposition de la rotule, aussi bien en hau-

teur que dans le plan frontal. Il faut avoir présent à l’esprit l’objec-

tif principal de l’examen : déterminer, parmi les rotules doulou-

reuses pour lesquelles le rhumatologue est consulté, celles qui ont

un caractère instable et qui feront éventuellement l’objet d’un

traitement chirurgical. Il doit également répondre à certaines

questions :

–en premier lieu, il doit éliminer toute douleur projetée (crural-

gie, coxopathie) et confirmer la souffrance fémoro-patellaire, la

localiser précisément par rapport aux autres compartiments du

genou, en particulier par rapport aux douleurs de l’interligne (lésion

méniscale, par exemple) ;

–dans un certain nombre de cas, il doit essayer de faire la part

des choses entre une chondropathie et une tendinopathie rotulienne,

notamment la tendinite de la pointe de la rotule dans le cadre d’une

pratique sportive, pathologies qui peuvent avoir des implications

thérapeutiques différentes.

On recherchera à l’interrogatoire les éléments qui confirment la

souffrance rotulienne. La douleur, initialement unilatérale, peut se

bilatéraliser aux deux genoux. Sa localisation est souvent antérieure,

parfois médiale, simulant une pathologie méniscale, et plus rare-

ment postérieure, par projection. Dans certains cas, la topographie

est imprécise et mal définie par le patient, qui exprime une sensa-

tion d’étau ou de gonflement de son genou. Classiquement, la dou-

leur est provoquée par l’accroupissement, la position assise pro-

longée ou par le fait de se relever d’un fauteuil. Les escaliers sont

pénibles à monter et surtout à descendre, avec parfois une sensa-

tion d’instabilité et de dérobement de la jambe, en rapport avec un

dysfonctionnement quadricipital. Il faut absolument différencier

cette instabilité subjective, constatée dans les rotules douloureuses,

d’une instabilité vraie avec de véritables épisodes de subluxation

rotulienne ou encore de l’instabilité ligamentaire objective de type

rotatoire en rapport avec les séquelles de rupture du pivot central

du genou (LCA). Néanmoins, la recherche, dans les antécédents,

d’épisodes d’entorse avec luxation ou subluxation rotulienne doit

être systématique. La notion de blocage est souvent présente dans

le cadre des rotules douloureuses potentiellement instables : ce

pseudo-blocage sans limitation de l’extension correspond le plus

souvent à un défaut d’engagement de la rotule, et peut être accom-

pagné d’un claquement ou d’un ressaut.

À l’examen,on évaluera le morphotype des axes des membres

inférieurs en recherchant un genu valgum, et notamment un aspect

en “baïonnette” (figure 1)de l’appareil extenseur, évocateur d’une

bascule externe et d’une instabilité de la rotule. De même, la posi-

tion en hauteur de celle-ci doit être évaluée, à la recherche d’une

dysplasie. On appréciera la trophicité du vaste interne (amyotrophie

éventuelle) et la présence ou non d’un

épanchement pouvant évoquer une

chondropathie. Les différents élé-

ments rotuliens doivent être palpés,

en particulier les ailerons (l’externe

peut être rétracté), les facettes et la

pointe de la rotule, qui peut faire

l’objet d’une pathologie d’insertion

tendineuse. Une douleur est fré-

quemment retrouvée sur les bords

externe et interne du tendon rotulien,

en rapport avec une souffrance du

paquet adipeux de Hoffa. Puis l’ap-

pareil extenseur est testé contre ré-

sistance de la flexion complète à

l’extension, à la recherche d’un arc

douloureux (tendinopathie, chondro-

pathie). In fine, au terme de l’exa-

men d’un syndrome rotulien, le test

jugé le plus fiable en matière d’ins-

tabilité rotulienne est le test de Smi-

lie (figure 2). Il permet de reproduire

précisément l’appréhension ressen-

tie par le patient : le genou est placé

au départ en extension ; l’examina-

teur subluxe la rotule en dehors et

demande dans le même temps au

patient de fléchir progressivement

le genou. Le test de Smilie est posi-

tif quand le patient retrouve sa sen-

sation d’instabilité dans les 30 pre-

miers degrés de flexion.

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

L’examen radiologique standard est incontournable, et d’une

importance fondamentale dans le cadre de la pathologie fémoro-

patellaire, pour rechercher d’une part des signes de dysplasie de

la rotule et/ou de la trochlée et, d’autre part, des anomalies posi-

tionnelles de la rotule par rapport à la trochlée. Le bilan radiolo-

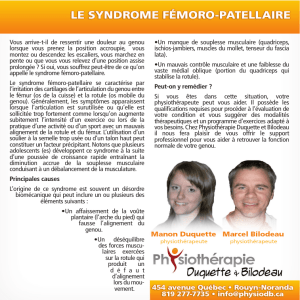

gique doit comporter un cliché de face et surtout un cliché de profil

(3) en faible flexion pour mettre en évidence des aspects dyspla-

siques de la trochlée (trop plate), reconnaissables au signe du croi-

sement (figure 3) :lorsque au moins l’une des deux lignes des berges

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

30

Figure 1.Aspect en baïonnette.

Figure 2. Test de Smilie.

MISE AU POINT

vient croiser la ligne de fond de la trochlée, le signe du croisement

est présent, et plus les lignes se croisent bas, plus la dysplasie est

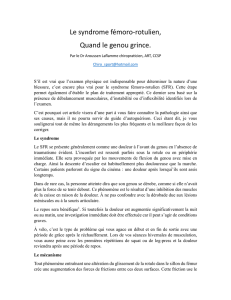

importante. Le cliché de profil permet également d’apprécier la

situation en hauteur de la rotule (figure 4) par la mesure de l’in-

dice de Caton-Deschamps (4). Ce rapport compare la hauteur de

la rotule cartilagineuse à la distance entre la partie antérieure du

plateau tibial et le point inférieur de la rotule, et doit être proche

de 1 en l’absence de malposition. Dans un plan tangentiel, les défi-

lés fémoro-patellaires comparatifs à 30° de flexion (5)permettent

de détecter une bascule ou hyperpression externe de la rotule, voire

une subluxation. En pratique, les clichés axiaux à 30° sont de réa-

lisation délicate, et, lorsque le degré de flexion est plus important,

l’instabilité ne peut être mise en évidence, d’où l’intérêt du cliché

de profil en faible flexion précédemment décrit, réalisé au début

de l’engagement de la rotule, à 30°.

D’autres examens peuvent également être pratiqués :

–le scanner, à visée préopératoire essentiellement (avec mesure

de la distance TAGT) ;

–l’arthroscanner, qui permet d’explorer le cartilage rotulien et

trochléen (fissure, ulcération, ostéochondrite) et de diagnostiquer

certaines rotules douloureuses avec blocages, par exemple un cla-

pet cartilagineux (figure 5) dans le contexte d’une pathologie

post-traumatique, voire une plica (seules les plicae internes et

médio-patellaires sont pathogènes) ;

–l’arthroscopie, de façon exceptionnelle, à titre diagnostique et

thérapeutique dans le cadre de ces lésions focales cartilagineuses

symptomatiques du compartiment fémoro-patellaire (blocage

douloureux, accrochage rotulien).

Aspects particuliers

des syndromes rotuliens

On peut ainsi décrire cliniquement un certain nombre de rotules

douloureuses par insuffisance musculaire du quadriceps, par sur-

charge mécanique liée à un excès pondéral, par hypersollicitation

professionnelle. Les douleurs antérieures du genou (6) survenant

lors de la pratique de sports comportant des sauts et des récep-

tions genoux fléchis en charge illustrent bien la surcharge de

travail dynamique excentrique de l’appareil extenseur et les

contraintes importantes exercées sur le compartiment antérieur

du genou. Il est parfois difficile de différencier dans ce cadre une

tendinopathie de la pointe de la rotule d’une atteinte cartilagi-

neuse fémoro-patellaire (chondropathie de la rotule et/ou de la

trochlée).

Les examens complémentaires, notamment la radio, permettent

d’affiner le diagnostic, en particulier en cas de rotule douloureuse

et instable. Certains syndromes rotuliens, notamment les chondro-

pathies fémoro-patellaires rencontrées en milieu sportif ou post-

traumatiques – faisant suite à une contusion – peuvent être explorés,

on l’a vu, par arthroscanner, et exceptionnellement sous arthro-

scopie. C’est le cas également des douleurs rotuliennes associées

à un conflit mécanique, avec présence d’un clapet cartilagineux,

d’une plica, etc. Dans les tendinopathies de l’appareil extenseur,

l’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut apporter des

précisions diagnostiques. Enfin, dans bon nombre de situations,

notamment décrites chez des patientes jeunes, on est face à des

rotules douloureuses pures ou “essentielles” sans étiologie évidente

et pour lesquelles les explorations sont négatives…

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

31

Figure 3. Signe du croisement. F : fond de la trochlée ; BE : berge externe ;

BI : berge interne.

Figure 4. Mesure de la hauteur de la rotule. AT : distance entre rotule et

rebord antéro-supérieur tibia ; AP : longueur face articulaire de la rotule.

Figure 5. Clapet cartilagineux à l’arthroscanner.

MISE AU POINT

TRAITEMENT

Le traitement des syndromes rotuliens fait souvent appel à la

rééducation.

Si les rotules douloureuses potentiellement instables doivent faire

l’objet, avant toute indication chirurgicale, d’une rééducation clas-

sique, laquelle passe souvent par un renforcement en isométrique

du vaste interne, le traitement des souffrances de l’appareil exten-

seur sur rotule centrée, qu’il s’agisse d’une chondropathie ou d’une

tendinopathie rotulienne, semble plus délicat.

Actuellement, dans les douleurs antérieures du genou, il semble

admis que les exercices musculaires dynamiques en chaîne ciné-

tique ouverte et les exercices en chaîne cinétique fermée (30 pre-

miers degrés de flexion) donnent des résultats tout à fait comparables

et équivalents à long terme (7). Dans les atteintes de type chondro-

pathie, la rééducation doit être prudente et bien adaptée, en dosant

bien les exercices de renforcement du quadriceps en statique et en

dynamique, et en pratiquant des étirements de la chaîne musculaire

antérieure. Dans les tendinopathies en contexte sportif, on insistera

également sur les postures d’étirement, mais on aura plus volontiers

recours à un travail de renforcement excentrique (protocole de

Stanish).

Il est donc primordial d’évaluer correctement chaque patient avant

d’entreprendre une rééducation, celle-ci devant être la plus adaptée

possible. Il faut faire la part entre la gêne fonctionnelle liée à la dou-

leur et le caractère instable de la rotule, avec dysfonctionnement

avéré de l’appareil extenseur. Il est ainsi nécessaire de prendre en

considération les éléments suivants pour orienter la rééducation :

défaut d’engagement rotulien, insuffisance musculaire du qua-

driceps et notamment du vaste interne, aspect rétracté du droit anté-

rieur ou des ischio-jambiers, rétraction ou au contraire laxité

d’un aileron rotulien avec hypermobilité de la rotule, etc., toutes

anomalies accessibles aux techniques de rééducation. Ces tech-

niques de rééducation seront le plus souvent combinées, dans

ces syndromes rotuliens, pour apporter une réelle efficacité théra-

peutique.

L’ordonnance de rééducation pourrait alors se concevoir de

la façon suivante :

–massage relaxant du quadriceps et physiothérapie antal-

gique (ultrasons, ionisations) sur les ailerons et/ou le tendon

rotulien ;

–travail équilibré d’étirement des chaînes musculaires (droit

antérieur et ischio-jambiers) ;

–renforcement musculaire du quadriceps contre résistance, avec

travail statique puis travail dynamique contre résistance, de façon

progressive, à partir d’un secteur d’amplitude protégé ne dépas-

sant pas 30° au départ (proche de l’extension) ;

–renforcement des ischio-jambiers entre 0° et 60° pour faciliter

et soulager le travail du quadriceps ;

–reprogrammation neuromusculaire du genou avec travail de

contrôle du vaste interne et des rotateurs internes jambiers (réédu-

cation proprioceptive pour lutter contre la tendance à l’instabilité

rotulienne).

Enfin, le traitement des rotules douloureuses chroniques sans fac-

teur étiologique clairement identifié reste délicat. Il paraît davan-

tage basé sur l’autorééducation et l’éducation du patient que sur

la rééducation, qui peut être mal tolérée. Un concept développé

assez récemment (8)parle de douleurs par surutilisation des struc-

tures fémoro-patellaires anatomiquement normales et de dépas-

sement de la “charge de travail compatible”, avec franchissement

d’un seuil au-delà de “l’équilibre homéostasique” pouvant induire

l’apparition de lésions cartilagineuses ; ce qui implique sur le plan

thérapeutique l’application du principe de restauration de “l’en-

veloppe de fonction” conforme aux possibilités fonctionnelles

articulaires du sujet. Ce dernier doit apprendre à effectuer les acti-

vités quotidiennes sollicitant son appareil extenseur sans surmener

son genou, en adaptant la charge de travail et en connaissant les

limites à ne pas dépasser. Ces limites varient d’un sujet à l’autre

et en fonction du type d’activité sportive pratiquée. Aux activités

sportives peuvent être schématiquement attribués différents niveaux

de risque selon le type d’activité pratiquée, sa durée et son inten-

sité : sport avec sauts et impulsions à forte charge excentrique et

contraignant pour l’appareil extenseur ; sport intermédiaire comme

le vélo, qui ne semble pas délétère quand il est pratiqué de façon

dosée ; enfin, la marche, qui peut être pratiquée sur une durée plus

importante en terrain plat sans causer aucune surcharge de travail

pour l’appareil extenseur.

Le traitement chirurgical des rotules douloureuses doit rester

exceptionnel.

Les interventions arthroscopiques de shaving cartilagineux

(débridement) n’ont qu’un effet “cosmétique” sur le cartilage, et

leur efficacité n’a pas été mise en évidence ; en revanche, les

suites douloureuses et les algoneurodystrophies sont fréquentes.

Les seules indications reconnues sont les résections de clapets

cartilagineux, dont la preuve doit être faite sur l’imagerie pré-

opératoire (arthroscanner, voire arthro-IRM). Les ostéochon-

drites fémoro-patellaires peuvent, elles aussi, bénéficier d’un trai-

tement arthroscopique, à condition que l’imagerie préopératoire

montre une lésion ouverte en intra-articulaire avec effraction du

cartilage. Les interventions de réparation cartilagineuse ont

donné des résultats décevants pour l’articulation fémoro-

patellaire, qu’il s’agisse de greffe ostéochondrale ou de culture

de chondrocyte.

Les rotules douloureuses associées à des critères objectifs cliniques

et radiographiques d’instabilité peuvent faire l’objet d’un traite-

ment chirurgical. Le bilan radiographique préopératoire, et en par-

ticulier l’incidence fémoro-patellaire, doit rechercher subluxation

et bascule rotulienne. Ces deux déformations peuvent être isolées

ou coexister. Les sections d’aileron externe ne doivent être pro-

posées que dans les bascules isolées sans subluxation, et après échec

du traitement conservateur. Les rotules douloureuses et instables

peuvent dans de rares cas bénéficier d’un traitement chirurgical.

Nous préférons les gestes isolés sur l’appareil extenseur associant

recentrage tibial (TTTA) et abaissement rotulien plutôt que les

gestes de recreusement trochléen, dont la iatrogénie arthrosique

nous semble trop élevée.

Dans les instabilités objectives (luxations et subluxations récidi-

vantes), notre préférence va là encore aux gestes de recentrage de

l’appareil extenseur ;il est probable que la réparation de l’aileron

rotulien interne dès le premier accident permette, en cas de trauma-

tisme inaugural chez un sujet jeune, de prévenir l’évolution vers la

chronicité.

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

32

MISE AU POINT

En conclusion, le rhumatologue, dans sa pratique courante, face

à un syndrome rotulien douloureux, doit essayer d’apprécier le

caractère potentiellement instable de la rotule et évaluer par un

examen clinique ciblé et des clichés standard adaptés les éléments

pouvant faire évoquer une dysplasie rotulienne ou trochléenne.

Dans ce cadre, l’indication chirurgicale est possible, mais dans de

très nombreux cas le traitement reste médical et basé sur la réédu-

cation la plus appropriée possible. Il ne faut pas méconnaître cer-

taines lésions plus rares responsables de blocage ou d’instabilité,

comme le clapet cartilagineux ou les ostéochondrites de la rotule,

qui peuvent être explorées notamment par arthroscanner et qui

peuvent faire l’objet d’un traitement sous arthroscopie. Enfin, dans

les nombreuses situations où l’on a affaire à une rotule centrée dou-

loureuse sans cause évidente, sinon une charge de travail excessive

de l’appareil extenseur, l’attitude doit être strictement médicale,

consistant à éduquer le patient et à lui indiquer des exercices per-

mettant de diminuer les contraintes sur son compartiment fémoro-

patellaire.

■

Bibliographie

1. Thomee R, Augustsson J, Karlsson J. Patellofemoral pain syndrome, a review

of current issues. Sports Med 1999;245-62.

2. Dejour H. 8es Journées lyonnaises de chirurgie du genou, avril 1995.

3. Maldague B, Malghem J. Apport du profil de genou dans le dépistage des insta-

bilités rotuliennes. Rev Chir Ortho 1985;71(Suppl. 2):5-13.

4. Caton J, Deschamps G, Chambat P, Lerat JL, Dejour H. Les rotules basses : à

propos de 128 observations. Rev Chir Ortho 1982;68:317-25.

5. Davies AP, Bayer J, Owen-Johnson S et al. The optimum knee flexion angle for

skyline radiography is thirty degrees. Clin Orthop 2004;423:166-71.

6. Le Goux P, Hardy P. Démembrement des douleurs antérieures du genou.

Synoviale 2003;118:29-34.

7. Witvrouw E, Danneels L, van Tiggelen D et al. Open versus closed kinetic chain

exercises in patellofemoral pain: a 5 year prospective randomised study. Am J

Sports Med 2004;32:1122-30.

8. Dye SF. Patellofemoral pain: current concepts, an overview. Sports Med Arthr

Review 2001;9:264-72.

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

33

Les articles publiés dans “La Lettre du Rhumatologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.

EDIMARK SAS © mai 1983

Imprimé en France - Differdange SA - 95110 Sannois - Dépôt légal : à parution

Le supplément “Les nouvelles des rhumatismes inflammatoires” (12 pages) est routé avec ce numéro.

L’index 2004 (8 pages) est routé aux abonnés payants.

1

/

5

100%