Lire l'article complet

© Garo/Phanie

© Joubert/Phanie

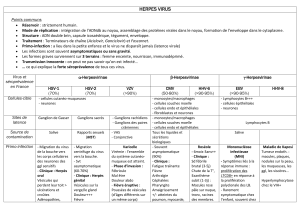

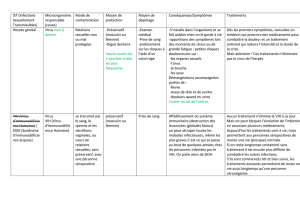

D’

un point de vue pra-

tique, il faut distinguer

trois sortes d’infections

virales, selon leur mode de transmis-

sion, par voie sanguine, aérienne ou

par l’intermédiaire d’un arthropode

vecteur, le plus souvent un moustique.

Les arboviroses

Les maladies virales transmises par

piqûre d’arthropode sont appelées

arboviroses. Elles sont plus ou

moins répandues dans les pays ou

ces insectes pullulent c'est-à-dire

les pays tropicaux. Mais elles peu-

vent être rencontrées dans les pays

tempérés, soit chez des voyageurs

de retour de zone d’endémie, soit

chez des autochtones, au cours de

l’été, sous réserve de l’implantation

des insectes vecteurs (et de leur

réservoir animal éventuel) dans le

pays en question. Elles ne peuvent

pas se transmettre de personne à

personne, en dehors de

la fièvre

hémorragique de Crimée-

Congo

(voir fièvres hémorragiques

virales).

Cliniquement, les arboviroses sont

marquées par une incubation

courte (moins d’une dizaine de

jours), un début brutal par un syn-

drome pseudo-grippal suivi d’une

focalisation viscérale, l’absence de

traitement et la gravité du pronostic

(pour certaines d’entre elles). Elles

se distinguent par leur tropisme

neurologique (encéphalite japo-

naise, fièvre de West Nile), cutané

(dengue, fièvre de la vallée du Rift,

fièvre de West Nile), hépatique

(fièvre jaune) ou leur aptitude à

donner des formes

hémorragiques

(fièvre jaune, den

gue hémorra-

gique, fièvre hémorragique de

Crimée-Congo, fièvre de la vallée

du Rift).

La dengue est la plus fréquente des

arboviroses. C’est une maladie tropi-

cale, en expansion partout dans le

Infectio-virologie

Une attention particulière

aux maladies émergentes

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 57 • août-septembre 2004

Sommaire

•Sida

•Hépatite C

•Herpès

•Tuberculose

•Trichomonas vaginalis

•Méningites bactériennes de l’enfant

•Légionelloses

•Pneumopathies acquises sous ventilation

mécanique

•Paludisme

•Tétanos

•Couverture vaccinale

•Infections fongiques systémiques

>> DOSSIER

INFECTIO-VIROLOGIE 19

Réalisé avec la participation de notre publication

La Lettre de l’Infectiologue

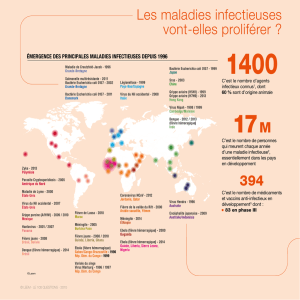

Les maladies infectieuses sont toujours d’actualité et,

parmi elles, ce sont les infections virales qui ont le plus fait

parler d’elles au cours de ces vingt dernières années. Cela

a commencé avec le sida et s’est poursuivi avec l’hépatite C.

Depuis, d’autres viroses sont apparues et peuvent être

considérées comme des maladies émergentes, même si

certaines sont connues depuis longtemps. L’attention des

professionnels de la santé est particulièrement requise.

Ceux-ci peuvent en être les premières victimes comme pour

le SRAS. Ils ne doivent pas non plus baisser la garde face à

des affections plus fréquentes comme la grippe, mortelle

pour des patients déjà fragilisés.

>>

Institut Pasteur

monde, transmise par la piqûre d’un

moustique, appelé Aedes aegypti.

La répartition géographique clas-

sique comprend principalement

l’Asie du Sud-Est, le sous-continent

indien, les îles du Pacifique,

l’Amérique latine et les Caraïbes.

L’OMS estime que tous les ans 50

millions de personnes sont tou-

chées par la dengue dans le Monde

et que 12 000 en décèdent

(formes hémorragiques, formes

compliquées d’un état de choc).

D’après l’Institut nationale de veille

sanitaire (INVS), dans les départe-

ments français des Amériques, des

épidémies ont été enregistrées aux

Antilles (1 297 cas notifiés en 1997

en Martinique), en Guyane (44 cas

en 2003), ainsi qu'à Saint-Martin

(188 cas en 2003). En France

métropolitaine, la dengue n’est

observée que chez le voyageur.

Un autre exemple d’arbovirose en

expansion est la maladie de West

Nile qui est réapparue en France au

cours de l’été 2003 et s’est implan-

tée aux États-Unis d’Amérique

depuis l’été 1999. Elle est égale-

ment transmise par piqûre d’un

moustique. Le réservoir animal est

constitué par des oiseaux. En

France, seuls une dizaine de cas

ont été observés au cours de l’été

2003 dans le Var. Le fait que la

canicule ait sévi cet été-là n’est

peut-être pas étranger à cette petite

épidémie. Aux États-Unis d’Amé-

rique, des centaines de cas sont

observés chaque été et certains

patients, principalement des per-

sonnes âgées, décèdent de compli-

cations neurologiques.

Les maladies virales

transmises par voie aérienne

Les maladies virales transmises par

voie aérienne sont beaucoup plus

à craindre dans le cadre de l’exer-

cice professionnel. Le personnel

médical et paramédical, au contact

direct des patients, doit être extrê-

mement vigilant car il y a un risque

élevé d’infections respiratoires et

ultérieurement de transmission aux

malades.

Le SRAS (syndrome respiratoire aigu

sévère) a eu l’immense intérêt de

sensibiliser le personnel médical et

paramédical aux précautions élémen-

taires à prendre contre les infections à

transmission respiratoire. Cette épidé-

mie est née en Chine dans la région

de Canton, en automne 2002. Elle

s’est achevée pendant l’été 2003 au

Canada. Entre-temps, des centaines

de personnes ont été contaminées,

dont plus de la moitié était du per-

sonnel médical ou paramédical. Le

taux de mortalité était en moyenne

de 10 % mais la mortalité augmentait

de manière régulière avec l’âge. Cette

maladie est due à un coronavirus

rapidement identifié. L’épidémie

mondiale a été évitée grâce à la réac-

tivité de la communauté internatio-

nale, à un échange constant d’infor-

mations scientifiques par voie

électronique et à l’efficacité des

mesures d’isolement respiratoire des

cas et de ceux qui ont été en contact

avec ces cas. Mais cette épidémie

doit nous servir de leçon, pour

apprendre à mieux nous protéger

contre des maladies autrement plus

fréquentes comme la grippe hu-

maine, voire d’autres infections virales

respiratoires sévères à venir, grippe

aviaire “humanisée” ou récurrence du

SRAS.

La grippe humaine est certaine-

ment l’exemple le plus caricatural

de ce type d’infections et des

conséquences qu’elle entraîne

pour le personnel soignant. Mais

on peut se protéger de la grippe

humaine avec une relative effica-

cité par la vaccination annuelle.

Étant donné les conséquences de

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 57 • août-septembre 2004

la grippe en milieu hospitalier (per-

sonnel malade et arrêté, contami-

nation de personnes fragiles par le

personnel), le vaccin antigrippal

devrait être obligatoire chez le per-

sonnel médical et paramédical. Il

est légitime de se demander pour-

quoi certains sont vaccinés contre

la variole, maladie aujourd’hui dis-

parue, et pas contre la grippe,

maladie très commune.

La grippe aviaire est une crainte,

pour le moment théorique, mais la

plus grande vigilance est requise

pour l’avenir. Cette grippe est pour

le moment presque exclusivement

animale (“grippe du poulet” princi-

palement). Elle peut être due à plu-

sieurs types de virus influenza, et

des bouffées épidémiques spora-

diques sont régulièrement obser-

vées dans les élevages intensifs de

volailles dans le monde. Des épidé-

mies récentes ont été facilement

circonscrites aux Pays-Bas et aux

États-Unis d’Amérique. Mais en

Asie, la situation est plus inquié-

tante car les épidémies sont main-

tenant trop rapprochées et il est

probable que le virus circule de

façon endémique. Elles sont dues à

un virus influenza H5N1 qui avait

émergé à Honk Kong en 1997. Il

avait pu être contrôlé, à l’époque,

grâce à l’abattage systématique et

massif des poulets de ce territoire.

Cette épidémie peut être considé-

rée comme une des conséquences

des élevages industriels de volailles,

anarchiques et aberrants, qui attei-

gnent des proportions gigan-

Infos ...

Surveillance des

grippes aviaires

Selon le Pr Thierry

P. van den Berg

(Centre d’Étude

et de Recherches

Vétérinaires et

Agrochimiques,

CERVA, Bruxelles,

Belgique), en

Europe, 24 pays

participent

activement

au réseau de

surveillance

de la peste aviaire

(autre nom pour

décrire l'infection

par un virus

influenza pathogène

chez les oiseaux),

par le biais de l'OIE

récemment

renommé OMSA. Le

laboratoire référent

en Europe est celui

de Weybridge au

Royaume-Uni.

Congrès grippe,

Bruxelles, 2004.

DOSSIER

20

>>

>> DOSSIER

© Phanie

Virus du sida (HIV) sortant d’une cellule MET (Microscope Electronique à Transmission)

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 57 • août-septembre 2004

tesques dans certains pays d’Asie

du Sud-Est (en Chine, plus d’un

milliard d’habitants, on compte

environ cent poulets pour un habi-

tant et ces élevages sont concen-

trés dans certaines régions). La

maladie est maintenant devenue

endémique chez les volailles en

Asie du Sud-Est, la Chine, la

Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie

étant touchés. Pour le moment, le

passage à l’homme s’est fait de

manière très peu efficace (ce sont

des personnes en contact direct et

proche avec des volailles malades

qui ont été atteintes) mais avec

une mortalité très élevée. Il ne

semble pas qu’il y ait eu à ce jour

une transmission interhumaine par

apparition d’un virus muté, “huma-

nisé” car recombiné à partir de la

grippe humaine. Mais elle est pos-

sible si les deux virus venaient à se

rencontrer soit chez l’homme soit,

plus probablement, chez un animal

réservoir commun. Le porc consti-

tue un réservoir de choix pour ce

genre de rencontre car il peut

héberger le virus de la grippe

humaine. A cet égard, la reconnais-

sance par les autorités chinoises,

en été 2004, de l’apparition de cas

de grippe aviaire chez le porc, dans

le pays, en 2003, est une mauvaise

nouvelle. Selon certains spécia-

listes, elle laisse présager le pas-

sage inéluctable à l’homme, la

seule question n’étant pas de

savoir si cela se fera, mais seule-

ment quand !

Les fièvres hémorragiques

virales

Les fièvres hémorragiques virales

sont théoriquement à craindre en

raison du risque de contamination

par les hémorragies extériorisées.

Mais, en pratique, le risque pour le

personnel soignant est certaine-

ment très faible. D’une part, même

si les maladies virales pouvant se

compliquer d’hémorragies sont

nombreuses, celles d’entre elles

pouvant se transmettre secondaire-

ment à l’homme sont très rares et

ont une répartition géographique

très limitée. D’autre part, la “protec-

tion sanguine” est naturelle à partir

du moment où il y a hémorragies, et

il est probable que la contagiosité

soit extrêmement faible, si elle

existe, en dehors des formes

hémorragiques.

Les plus fréquentes des viroses à

l’origine d'une fièvre hémorragique

sont la fièvre hémorragique avec

syndrome rénal en France, et, pour

les voyageurs, la fièvre jaune, la

dengue hémorragique, la fièvre de la

vallée du Rift et la fièvre hémorra-

gique de Crimée-Congo. Seule la

fièvre hémorragique de Crimée-

Congo se distingue par une transmis-

sion possible de patients à soignants,

voire de personne à personne, avec

possibilité d’épidémie (comme pour

d’autres fièvres hémorragiques

virales). Pourtant, on parle beaucoup

plus de la fièvre de Lassa et surtout

de la maladie d’Ebola. Elles sont mar-

quées par une transmission initiale-

ment inconnue puis, à partir du cas

index, de patients à soignants, voire

de personne à personne, avec une

mortalité très élevée et la possibilité

d’épidémie. Celles-ci surviennent à

intervalle régulier en Afrique centrale

mais la possibilité pour qu’un tel

patient arrive en France peut être

considérée comme extrêmement

faible.

En pratique, la survenue brutale au

retour des tropiques, après une

courte période de rémission (incons-

tante), d’une altération de l'état géné-

ral, avec une recrudescence de la

fièvre et un syndrome hémorragique,

doit conduire à l’isolement du

malades et aux précautions d’usage.

L’expérience des médecins de terrain

en Afrique montre que dès la mise en

place de mesures d’hygiène de base,

la transmission au personnel soignant

est interrompue. Mais le pronostic

vital est engagé pour le malade. Les

hémorragies cutanées (purpura pété-

chial et ecchymotique), muqueuses

(épistaxis, hématurie, gingivorragie...)

puis viscérales (digestive...) peuvent

conduire au décès dans un état de

choc. Le taux de létalité des formes

symptomatiques, peut atteindre

80 % pour certaines fièvres hémorra-

giques.

En conclusion, les infirmières savent

maintenant bien se protéger des

maladies transmises par voie san-

guine. C’est l’héritage des grandes

infections virales, par les virus des

hépatites B et C et le VIH. Elles n’ont

rien à craindre des maladies trans-

mises par les arthropodes, sauf à

titre individuel, si elles voyagent dans

les régions d’endémie de fièvres

hémorragiques virales. En revanche,

elles doivent maintenant être bien

informées des risques liés aux mala-

dies transmissibles par voie

aérienne. Elles doivent être vacci-

nées contre la grippe chaque année.

Elles doivent maîtriser les règles

d’isolement respiratoire et suivre

avec vigilance l’évolution des épidé-

mies de grippe et des autres viroses

respiratoires.

Pr Éric Caumes

Service des Maladies Infectieuses

et Tropicales, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris.

Rédacteur en chef de La Lettre de l’Infectiologue

>> DOSSIER

INFECTIO-VIROLOGIE 21

© Garo/Phanie

Plus de 1,5 million de per-

sonnes vivent avec le VIH

en Europe orientale et en

Asie centrale alors qu’elles n’é-

taient que 30 000 en 1995. La

majorité des nouveaux cas d’in-

fection à VIH chez les toxico-

manes par voie intraveineuse tou-

chent des jeunes. Un grand

nombre d’entre eux ne se protè-

gent pas non plus lors de rapports

sexuels, alors que leurs premiers

rapports sont plus précoces.

Les pays d’Europe orientale sont

désormais dans l’Union euro-

péenne et, comme l’a souligné le

Dr Peter Piot, Directeur exécutif

de l’ONUSIDA, à la Conférence

de Dublin en février de cette

année, « L’Europe et l’Asie cen-

trale sont au cœur d’une épidé-

mie de VIH qui progresse plus

rapidement que partout ailleurs

dans le monde ».

Si la plus grande partie de la

population de l’Europe occiden-

tale a désormais accès à un traite-

ment gratuit dans le cadre des

systèmes nationaux de santé,

beaucoup de gouvernements

n’ont pas mis le même accent sur

la prévention que pendant les

années 90. Les taux d’infection

recommencent à augmenter. Le

traitement, qui permet de prolon-

ger la vie, ne doit pas être consi-

déré comme un moyen de guéri-

son. Les personnes vivant avec le

VIH/sida doivent donc continuer

de se protéger elles-mêmes et de

protéger leurs partenaires. En

Europe orientale et en Asie cen-

trale, 7 000 personnes reçoivent

un traitement antirétroviral, c’est-

à-dire 9 % seulement des per-

sonnes qui en ont besoin. Pour

beaucoup, le traitement est trop

coûteux ou n’est tout simplement

pas disponible. La dimension

socio-économique de l’épidémie

ressort clairement ainsi que l’as-

pect qui concerne la gouvernance

de ces pays. Les membres de

groupes à risque sont souvent

des exclus, des pauvres ou des

détenus et sont par là-même

exposés à un risque accru de

contamination.

Recrudescence des IST

Dans beaucoup de pays d’Europe

occidentale, on constate une aug-

mentation des infections sexuel-

lement transmissibles (IST) qui

illustrent une résurgence des rap-

ports sexuels non protégés, avant

tout chez les jeunes hétéro-

sexuels. Rien qu’en 2003, 30 à

40 000 personnes ont été infec-

tées par le VIH et le nombre de

personnes vivant avec le VIH se

situe désormais entre 520 000 et

680 000.

Plus de 20 ans après l’émergence

du sida, les comportements

sexuels à risque sont en forte

croissance également chez les

homosexuels masculins dans les

pays développés. Cet état de fait,

indiscutablement lié à l’apparition

de traitements anti-rétroviraux très

efficaces au milieu des années 90,

explique, qu’encore aujourd’hui,

les homosexuels représentent

44 % des nouveaux cas d’infec-

tion à VIH aux États-Unis (sta-

tistiques 2002).

Pour faire reculer ces comporte-

ments dits de “relapse” des inter-

ventions psychologiques ou com-

portementales sont nécessaires.

Cependant, curieusement, malgré

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 57 • août-septembre 2004

des milliers de publications sur le

sujet, aucun essai randomisé

n’avait jusqu’ici abordé la question.

L’étude EXPLORE* conduite dans

6 villes américaines était destinée

à combler cette lacune : 4 295 ho

-

mosexuels masculins séronégatifs

ont été randomisés entre un

groupe le “suivi standard” et un

groupe d’“intervention”. Les deux

groupes étaient représentatifs de

la population homosexuelle mas-

culine américaine à risque : par

exemple, plus de 10 partenaires

au cours des 6 mois précédents

dans 42,2 % des cas, relation

anale passive non protégée avec

un partenaire séropositif ou au

statut sérologique inconnu dans

28 % des cas.

Les résultats sont très décevants

et aussi très controversés, notam-

ment à cause de réponses plus

ou moins fiables compte tenu de

la gravité de certains comporte-

ments difficiles à avouer.

En 4 ans, 144 sujets du groupe

contrôle (8,2 %) et 115 du

groupe intervention (6,9 %) ont

eu une séroconversion. La pré-

vention des comportements de

“relapse” chez les homosexuels

masculins reste donc toujours à

imaginer.

C’est pourquoi, des actions d’ur-

gence de prévention s’imposent

partout pour inverser le cours de

la maladie.

ALP

* Dr Anastasia Roublev : The EXPLORE study

Team : “Effects of a behavioural intervention

to reduce acquisition of HIV infection among

men who have sex with men : the EXPLORE

randomised controlled study.” Lancet 2004;

364: 41-50.

Infos ...

Comportements

à risque

Les trithérapies

antirétrovirales

hautement actives

(HAART) ne sont pas

totalement efficace

mais diminuent

de manière

substantielle la

charge virale (les

taux de mARN viral)

chez de nombreux

malades, si

l’observance

thérapeutique

est étroite. D'où

la diminution

des décès. Mais

les croyances sur les

vertus imaginaires

des trithérapies

dans la prévention

du SIDA s’avèrent

dangereuses en

matière de

comportement

sexuel à risque.

DOSSIER

22

>> DOSSIER

Le sida se propage en Europe orientale. Le nombre d'infections augmente à nouveau en

Europe occidentale. L’abandon, voire l’inexistence des programmes intégrés de préven-

tion et de traitement en sont une cause. Les jeunes et d'autres groupes, comme les tra-

vailleurs du sexe, les homosexuels masculins et les toxicomanes par voie intraveineuse

sont particulièrement exposés.

Sida

Les inquiétudes renaissent en Europe

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 57 • août-septembre 2004

C

omme le rappelle le

Pr T. Poynard (hôpital Pitié-

Salpêtrière), l’hépatite C

est une maladie asymptomatique

dans la majorité des cas. La décou-

verte du VHC se fait donc le plus

souvent de façon fortuite lors d’un

dépistage systématique, soit après

l’évaluation des facteurs de risques.

Les contaminations les plus fré-

quentes se font chez les usagers et

ex-usagers de drogue par voie vei-

neuse (80 % des cas). Néanmoins,

le piercing et les tatouages jouent

désormais un rôle, et par ailleurs, il

ne faut pas oublier de dépister les

patients qui ont subi une transfu-

sion sanguine avant 1992. Il appa-

raît que 200 000 sujets par an sont

dépistés (alors que l’on estime

600 000 personnes porteuses du

virus de l’hépatite C en France) et

parmi celles-ci, seulement 10 000 à

15 000 sont mises sous traitement.

Interféron pégylé et ribavirine

Le traitement actuel de l’hépatite C

chronique repose sur l’association

interféron pégylé avec ribavirine :

cette bithérapie permet l’éradica-

tion virale chez 9O % des patients

infectés par VHC de génotype 2

ou 3 et 50 % de ceux qui présen-

tent un virus de génotype 1. Par

ailleurs, les examens virologiques

se sont considérablement simpli-

fiés et standardisés. L’accès aux

soins et au traitement des patients

est facilité grâce à l’ouverture de la

prescription initiale aux spécialistes

libéraux en médecine de ville et à

la possibilité de renouveler la pres-

cription par les médecins généra-

listes. Les indications du traitement

sont définies en fonction de l’acti-

vité de fibrose dans le foie. Il est

reconnu que la biopsie hépatique,

examen invasif et redouté par un

grand nombre de patients, consti-

tue un écueil dans la prise en

charge de l’hépatite C. Bonne nou-

velle, il existe désormais une alter-

native : Fibrotest-Actitest. Il s’agit

de tests fondés sur les dosages

sanguins pour évaluer l’index de

fibrose et d’activité du foie dans

son ensemble, qui sont utilisables

en pratique quotidienne et ne

nécessitent pas d’hospitalisation.

Il faut prendre en considération

que la bithérapie interféron

pégylé/ribavirine est jugée le plus

souvent difficile à supporter par la

majorité des patients, l’espoir de

guérir étant leur motivation princi-

pale pour poursuivre le traitement.

L’aggravation de la qualité de vie

liée aux effets secondaires conduit

à un arrêt du traitement dans

environ 10 % des cas et à une

diminution de la posologie de l’in-

terféron pégylé et/ou de la ribavi-

rine dans 1 cas sur 3. Les effets les

plus fréquents sont les céphalées,

la fatigue notable, les tremble-

ments, la fièvre, les nausées, les

myalgies, l’insomnie et les troubles

anxieux et dépressifs. « On retrouve

plus rarement d’autres troubles

psychiatriques fluctuants et sou-

vent imprévisibles tels que des

troubles maniaques, des troubles

délirants, des troubles de la per-

sonnalité ou des troubles cognitifs

atypiques. La prévalence des

effets secondaires psychiques

reste sous-évaluée et trop souvent

considérée comme négligeable,

alors qu’il convient de rechercher

précocement ces troubles et de

les prévenir par une prise en

charge globale au sein d’une

équipe multidisciplinaire. En ce qui

concerne l’alcoolisme chronique, il

n’est pas une contre-indication au

traitement mais il peut en dimi-

nuer l’efficacité. Les antécédents

de maladies psychiatriques ou de

toxicomanies sont des contre-indi-

cations majeures au traitement

par interféron alpha, mais cela

n’est pas acceptable actuelle-

ment », estime le Dr Jean-Philippe

Lang (Strasbourg).

Décider avec le patient

On entrevoit qu’il est indispen-

sable d’associer le patient à la déci-

sion thérapeutique, de bien lui

expliquer les bons résultats

escomptés ainsi que les inconvé-

nients qu’il va subir afin qu’il

puisse interpréter ses symptômes,

et de choisir un bon moment (sauf

urgence). En d’autres termes, le

patient doit être soutenu par

l’équipe médicale comme par ses

proches et aidé dans la gestion

des effets secondaires pendant les

six mois du traitement. D’ailleurs,

le médecin généraliste peut être

amené à prendre en charge égale-

ment son entourage, souvent per-

turbé par le changement de la per-

sonnalité du patient induit par

l’interféron. Le contrôle de la

charge virale est effectué au bout

de 6 à 12 mois par PCR. Si la

charge virale est indétectable, le

patient est virologiquement guéri

6 mois après l’arrêt du traitement

et la majorité des manifestations

indésirables disparaissent entre 1 et

3 mois.

A noter que d’après des études

récentes rapportées par le

Pr. T. Poynard, il semble que la cir-

rhose n’est pas irréversible.

Ludmila Couturier

Medec 2004

>> DOSSIER

INFECTIO-VIROLOGIE 23

La gestion des effets secondaires est une composante majeure de la conduite du trai-

tement de l’hépatite C. Or on connaît la gravité potentielle de la maladie chronique qui

peut être efficacement traitée par le traitement antiviral, notamment chez les patients

infectés par un VHC de génotype 2.

Hépatite C

Comment gérer les effets secondaires

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%