La problématique de l’information médicale et de la publicité É

39

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 2 - mars-avril 2003

il est un problème difficile et controversé, c’est

celui de la communication médicale sur le médi-

cament ! C’est pourquoi l’Association pour le

Développement de la Pharmacologie Clinique (ADPC) a choisi

d’y consacrer sa 15eJournée d’étude.

Depuis la loi de 1994, en France, toute communication sur un

médicament émanant de l’industrie pharmaceutique est consi-

dérée comme une “publicité médicale”, et doit donc obéir aux

règles très strictes encadrant cette publicité :

!respect de l’AMM et des avis de la transparence ;

!respect des recommandations officielles de l’ANAES et de

l’AFSSAPS ;

!référencement de toute allégation ;

!exigence de qualité méthodologique pour les essais cliniques

utilisés en promotion du médicament ;

!encadrement strict de la publicité comparative.

Les firmes pharmaceutiques ne recouvrent leur liberté de parole

que pour communiquer sur les pathologies humaines, à condi-

tion de ne pas faire référence à des médicaments précis. L’ad-

ministration de l’AFSSAPS et la Commission du contrôle de

la publicité sont extrêmement vigilantes pour faire respecter la

loi, et la crainte de représailles financières en cas d’interdiction

a entraîné une sévère mise au pas des industriels. Cependant,

de nombreuses voix se font entendre pour critiquer ce système

très contraignant en France, d’autant qu’il l’est souvent moins

chez nos voisins de l’Union européenne.

La première question que l’on doit se poser est de savoir si cette

loi correspond toujours à une actualité qui change tous les jours.

La réponse à cette question n’est pas simple. La loi, en effet, a

pour objectif d’encadrer la communication des firmes phar-

maceutiques, dès lors qu’elle concerne un de leurs médica-

ments. Mais, en pratique, elle ne contrôle bien que les textes

et illustrations imprimés sur le papier qui sont déposés à

l’AFSSAPS. Trois éléments au moins échappent au contrôle :

"L’Agence n’a pas la possibilité de contrôler le message oral

transmis aux médecins par les 20 000 (ou plus) visiteurs médi-

caux français.

#L’Agence n’a pas la possibilité d’empêcher les médecins de

communiquer entre eux, d’assister à des congrès scientifiques,

de lire des journaux scientifiques et d’échanger des informations.

$L’Agence ne peut empêcher un médecin internaute d’aller sur

le Web chercher toutes les informations voulues sur les médica-

ments, pour peu qu’il comprenne l’anglais et qu’il sache naviguer !

Dès lors, la deuxième question se pose : “Si le système de

contrôle français est imparfait et ne concerne que le « sommet

de l’iceberg », comment faudrait-il le compléter ou le modifier ?”

PLUSIEURS PISTES DEVRAIENT ÊTRE EXPLORÉES

"La première, et la plus importante, devrait être l’organisa-

tion en France d’une formation médicale continue (FMC), offi-

cielle, indépendante et obligatoire. Cette FMC obligatoire

devrait être valorisée pour les médecins qui en suivent les ensei-

gnements. Les messages de la FMC devraient être objectifs et

exhaustifs, voire même contradictoires, car il y a des problèmes

thérapeutiques qui ne sont pas simples à résoudre et qui ont

besoin d’un débat contradictoire. Cette FMC devrait être orga-

nisée sur des fonds publics, ce qui n’empêche pas un partena-

riat avec l’industrie pharmaceutique (un mécénat ?), à la seule

condition que l’indépendance de la formation soit assurée dans

ÉDITORIAL - ADPC

La problématique de l’information médicale

et de la publicité

%

P. J aillon*

[1] Paris, le 30 octobre 2002.

* Service de pharmacologie, hôpital Saint-Antoine, 75571 Paris Cedex 12.

S

15eJournée d’étude de l’Association pour le Développement

de la Pharmacologie Clinique (ADPC)[1]

“Communication médicale sur le médicament :

information, publicité et formation médicale continue”

“Medical communication on drugs : information, advertizing and professional continuous education”

Medical information and advertizing : not only a semantic problem

‘

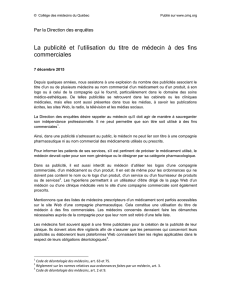

a directive européenne du 10 septembre 1994 définit

la publicité ainsi : “Toute forme de communication

faite dans le cadre d’une activité commerciale, indus-

trielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir une

fourniture de biens ou de services”.

On peut ainsi, en première approximation, dans le domaine du

médicament, considérer :

!l’information comme susceptible de favoriser le bon usage ;

!la publicité comme visant à favoriser la vente.

L’une et l’autre constituent un mode de communication, l’une

et l’autre ne sont pas nécessairement contradictoires ; toutefois,

les arguments de vente n’ont pas pour finalité le bon usage,

mais la vente.

la transparence et l’objectivité scientifique. Il faut aujourd’hui

sortir de l’enseignement postuniversitaire largement contrôlé

par l’industrie pharmaceutique et évoluer vers cette FMC offi-

cielle, objective et contradictoire, qui est la seule formation

scientifiquement acceptable pour les médecins du XXIesiècle.

#La deuxième piste à explorer serait de permettre à l’indus-

trie pharmaceutique une plus grande liberté de communication

sur ses médicaments, à condition qu’elle respecte les “bornes”

suivantes :

!Indiquer très clairement la différence entre les allégations

démontrées par des preuves scientifiques sérieuses, référen-

cées, et validées par l’AMM ou la Commission de la transpa-

rence, et les autres allégations encore au stade d’hypothèses ou

en cours de validation.

!Indiquer très clairement les liens financiers directs ou indi-

rects qui existent entre la source d’information (journaliste, méde-

cin, pharmacien, leader d’opinion) et l’industrie pharmaceutique.

!Favoriser la communication médicale de concert avec les

associations de malades, qui jouent un rôle de plus en plus

important dans la diffusion de l’information sur les maladies et

leurs traitements.

$La troisième piste à explorer serait d’autoriser la publicité

grand public pour tous les médicaments, y compris ceux inscrits

sur liste nécessitant une prescription médicale. Très clairement,

l’Union européenne a refusé en 2002 une première proposition

d’autorisation à une publicité directe auprès des consommateurs

concernant les médicaments du sida, de l’asthme et du diabète.

Par ailleurs, aux États-Unis, même si le système fonctionne, des

voix se sont élevées pour en critiquer le bien-fondé et la réelle

valeur ajoutée. À quoi sert d’informer les patients (encore faut-

il que ce soit une information réellement objective !) puisque, de

toute façon, ce sont les médecins qui prescrivent ? Aujourd’hui,

en France, cette piste ne nous mène nulle part.

Ainsi, il nous apparaît que la situation française pourrait

évoluer dans les deux premières directions indiquées ci-des-

sus. Cela nécessite d’éduquer les professionnels de santé,

par une FMC officielle et obligatoire, ainsi que les services

de communication et de marketing de l’industrie pharma-

ceutique.

N’oublions pas qu’un médicament n’est pas un produit de

consommation comme un autre ! C’est un produit dont la pres-

cription obéit à un besoin pour le malade et dont l’absorption

par les patients comporte toujours des risques de toxicité. À

eux seuls, ces deux aspects font la différence entre une boîte

de médicament et un savonnette ! Notre société ne pourra libé-

raliser la communication sur les médicaments qu’en éduquant

la source (industrie) et les récepteurs (médecins) de cette com-

munication. C’est donc dans une véritable innovation péda-

gogique qu’il faut s’engager, car seule l’éducation permettra

d’alléger le carcan réglementaire. Former les récepteurs de

l’information (les médecins) à une attitude critique et objec-

tive dans leurs rapports avec l’industrie pharmaceutique et les

visiteurs médicaux, c’est une nécessité. Former les services

marketing et communication de l’industrie (la source émet-

trice d’information), c’est beaucoup plus difficile, et cela repo-

sera encore longtemps sur la force de persuasion et la convic-

tion des directions médicales et réglementaires de l’industrie.

C’est à ces conditions qu’une libéralisation pourrait se mettre

en place. Mais, en contrepartie, ceux qui, malgré ces disposi-

tions libérales, continueraient de dépasser les limites de l’hon-

nêteté et de l’objectivité devraient être alors très sévèrement

sanctionnés.

Les débats de cette 15eJournée d’étude de l’ADPC nous per-

mettront de mieux comprendre toute cette problématique de la

communication médicale sur le médicament. &

40

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 2 - mars-avril 2003

ADPC

Comment différencier information médicale et publicité

Aspects sémantiques, légaux et réglementaires

%

J.P. Demarez*

* Service de pharmacologie, hôpital Saint-Antoine, 75571 Paris Cedex 12.

How to differentiate medical information and drug advertizing

Semantic, legal and reglementary problems

L

Les modalités d’accès au médicament passent par un labora-

toire pharmaceutique qui commercialise ce médicament, un

médecin qui le prescrit, un pharmacien qui le dispense, un

patient qui le consomme, et qui, auparavant en a fait l’acquisi-

tion, avec, la plupart du temps, l’intervention de l’assurance

maladie dans le paiement de cette acquisition.

Le patient est-il un client ? Et si oui, le client de qui ?

L’information relative au médicament a au moins trois desti-

nataires :

!Le consommateur, qui achète le produit pour l’utiliser (en le

détruisant), la plupart du temps avec une ordonnance, bien qu’il

puisse avoir accès direct à certaines spécialités.

!Le médecin, par qui passe obligatoirement le consommateur

pour l’accès à certaines spécialités.

!Le pharmacien, devenu prescripteur dans le cadre de la

dispensation des génériques, grâce à son pouvoir de substi-

tution.

UN PEU D’HISTOIRE ANTIQUE

Le roi Midas régnait sur la Phrygie (contrée du centre de l’Asie

mineure, voisine de la Turquie). Il avait développé dans son

royaume le culte de Dionysos (Bacchus en latin). En remer-

ciement, il reçut le privilège de changer en or tout ce qu’il tou-

chait. Il en fut très content jusqu’à ce que, ayant faim, il trans-

forme en or tous les aliments touchés ! Mais Dionysos, qui était

bon, préconisa un bain dans la rivière Pactole pour affranchir

Midas de sa particularité. Depuis, la rivière Pactole charrie de

l’or.

Comme Midas le faisait pour tout ce qu’il touchait, l’industrie

pharmaceutique a le privilège de transformer en publicité toute

information médicale qu’elle touche. En publicité, équivalent

moderne de l’or. Publicité, selon le dictionnaire : “fait d’exercer

une action psychologique sur un public à des fins commerciales”.

À cet égard, le Code de la santé publique (CSP) dispose :

Article L 5122-1. “On entend par publicité pour les médica-

ments à usage humain toute forme d’information, y compris le

démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à pro-

mouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consom-

mation de ces médicaments, à l’exception de l’information dis-

pensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens

gérant une pharmacie à usage intérieur.

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :

– la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout docu-

ment non publicitaire, nécessaire pour répondre à une ques-

tion précise sur un médicament particulier ;

– les informations concrètes et les documents de référence rela-

tifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en

garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la

pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de vente et listes

de prix s’il n’y figure aucune information sur le médicament ;

– les informations relatives à la santé humaine ou à des mala-

dies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même

indirecte à un médicament.”

Article L 5122-2. “La publicité définie à l’article L 5122-1 ne

doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la

santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit

de façon objective et favoriser son bon usage.

Elle doit respecter les dispositions de l’autorisation de mise

sur le marché.”

Article L 5122-3. “Seuls peuvent faire l’objet d’une publicité

les médicaments pour lesquels ont été obtenus l’autorisation

de mise sur le marché mentionnée à l’article L 5121-8 ou l’en-

registrement mentionné à l’article L 5121-13.”

La publicité pour les médicaments ne doit pas être trompeuse,

et doit présenter le produit de façon objective.

Le droit romain, en matière commerciale, admettait le bonus

dollus, le client, supposé avisé, ne pouvant se plaindre d’avoir

été piégé par le baratin du vendeur, qui était considéré comme

un exercice un peu poétique, admettant un écart entre le dis-

cours et le réel, sans tomber dans la tromperie.

Exercice, par conséquent, difficile.

Au regard des articles du Code de la santé publique français

relatifs à la publicité du médicament, il s’avère que la publicité

faite par les laboratoires pharmaceutiques ne bénéficie pas de

la licence poétique et doit avoir le caractère d’une information

(présentation objective, absence de tromperie).

Le présent propos est restreint ici à l’information délivrée aux

professionnels de santé, la publicité destinée au public étant un

autre sujet. Relevons une différence entre la France et certains

autres pays d’Europe : la séparation effectuée dans le Code de

la santé publique entre clients consommateurs et clients pres-

cripteurs en matière de publicité pharmaceutique.

Article L 5122-9. “La publicité pour un médicament auprès

des membres des professions de santé habilités à prescrire ou

à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice

de leur art doit faire l’objet, dans les huit jours suivant sa dif-

fusion, d’un dépôt auprès de l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L 5122-2

et L 5122-3, l’Agence peut :

– ordonner la suspension de la publicité ;

– exiger qu’elle soit modifiée ;

– l’interdire et éventuellement exiger la diffusion d’un rectificatif.”

Le décret 96-531 du 14 juin 1996 organise d’ailleurs les dis-

positions relatives d’une part à la publicité auprès du public, de

l’autre à celle destinée aux professionnels de santé “habilités

à les prescrire, à les dispenser ou utiliser (les spécialités phar-

maceutiques) dans l’exercice de leur art”.

La logique est centrée, dans ce deuxième cas, sur la présenta-

tion par une entreprise marchande des caractéristiques d’une

spécialité qu’elle commercialise, et dont elle fait la promotion.

Mais on ne saurait résumer la démarche à cette seule attitude

uniciste : présenter son produit. On ne saurait non plus accep-

ter en la matière un bonus dollus.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 2 - mars-avril 2003

41

ADPC

L’esprit du temps, présent dans la loi de financement de la Sécu-

rité sociale pour l’année 2003, entend, lui, comparer à l’inté-

rieur de groupes d’équivalence les médicaments “appartenant

à une même classe pharmacologique, ayant la même visée thé-

rapeutique et rendant un service médical de même niveau.”

Le législateur attend que l’entreprise fournisse toutes les infor-

mations en sa possession relatives à la spécialité, et notamment

celles qui lui parviendraient postérieurement à l’AMM. Ces

informations sont à fournir tant aux autorités sanitaires qu’aux

professionnels de santé, en particulier si elles permettent de

reconsidérer le service médical rendu à la hausse comme à la

baisse, ce qui nécessite des comparaisons.

La comparaison est à la base de l’évaluation clinique du médi-

cament, la méthodologie en vigueur dans le dossier de demande

d’AMM étant l’essai comparatif versus quelque chose, placebo

ou autre spécialité.

En France, la publicité comparative est interdite, pour des rai-

sons touchant à la protection des consommateurs, à moins que

soient respectées les conditions déterminées par la loi 92-60 du

18 janvier 1992 :

La publicité comparative est, à titre exceptionnel, possible :

– si elle est loyale, véridique et non de nature à induire en erreur

le consommateur ;

– si elle se limite à une comparaison objective, ne concernant

que les caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes,

vérifiables ;

– si elle ne porte pas sur des opinions ou des appréciations indi-

viduelles ou collectives.

Le commerçant doit pouvoir justifier ses allégations, indica-

tions, présentations, et permettre aux concurrents commercia-

lisant le produit servant de comparateur de prendre connais-

sance du texte de la publicité, dans un délai permettant

l’annulation d’un ordre de publicité.

Concernant l’efficacité, la Cour d’appel de Versailles retient la

définition suivante : “Efficacité : caractéristique essentielle

significative, pertinente, vérifiable dès lors qu’elle porte sur une

étude comparative et des éléments statistiques, et que la diffé-

rence significative dont il est fait état a fait l’objet d’une publi-

cation dans une revue scientifique” (CA Versailles 3 avril 1998

- Roussel Diamant/Servier).

Concernant les caractéristiques acceptables dans une compa-

raison, la même juridiction se pose la question suivante : “La

comparaison portant sur les effets de la brusque interruption de

l’absorption de médicaments antidépresseurs est-elle une com-

paraison portant sur une caractéristique «essentielle» ou «per-

tinente» ?”.

Un arrêt du 22 mai 1998, dans une affaire Lilly France

c./Smithkline Beecham (Deroxat c/Prozac) considère : “Si la

survenue d’effets déterminés lors de l’arrêt inopiné du traite-

ment par un médicament n’est évidemment pas une propriété

intrinsèque de la substance administrée, il peut cependant être

sérieusement soutenu, puisqu’un médicament ne vaut que par

l’usage qu’on en fait, que la vertu d’un tel médicament à pro-

duire ou non par l’arrêt de son administration de tels effets de

façon «permanente» et «vérifiable», est une caractéristique

assez importante pour apparaître, aux yeux de qui le prescrit

ou l’absorbe, comme «essentielle» ou encore «significative»”.

À partir de ces éléments (et de ceux issus d’autres litiges simi-

laires), un travail jurisprudentiel a été effectué.

!Première façon de voir. Il existe deux types de règles, celles

destinées au public, régies par le Code de la consommation, et

celles destinées aux prescripteurs, régies, elles, par le Code de

la santé publique. On suppose que les médecins, libres de leur

prescription et forts de leurs connaissances scientifiques, sont

peu vulnérables à une publicité qui ne serait ni loyale, ni véri-

dique. Ce, à la différence du profane. Le consommateur est en

fait l’acheteur et l’utilisateur final. Une publicité uniquement

destinée au médecin ne concerne pas un consommateur.

!Deuxième façon de voir. La publicité pharmaceutique, quel

qu’en soit le destinataire, est soumise aux règles édictées, en

matière de publicité comparative, par le Code de la consom-

mation. Celui-ci stipule qu’elle doit être loyale, véridique et

non de nature à induire en erreur. Ces dispositions sont appli-

cables aussi bien à la publicité visant les consommateurs qu’à

celle visant les professionnels.

Cette analyse concorde avec les buts de la directive CE 97-55

du 6 octobre 1997, qui entend protéger “les consommateurs,

les personnes qui exercent une activité commerciale indus-

trielle, artisanale ou libérale contre la publicité trompeuse et

ses conséquences déloyales”.

À côté de la publicité, existe-t-il un courant d’information ?

Sûrement oui.

Mais alors, à quoi sert-il ? La bonne réponse est : à favoriser le

bon usage, à maîtriser les coûts, à répondre aux exigences de la

“médecine par les preuves”. On ne parle plus alors de publicité,

mais d’information médicale. Cela exclut-il automatiquement

l’industrie pharmaceutique comme source d’information[1] ?

Si on se préoccupe dans le Code de la santé publique (comme

dans le Code de la consommation) d’avoir la définition la plus

large possible de la notion de publicité dès lors qu’intervient

un laboratoire pharmaceutique, c’est dans un but répressif et

préventif :

– pour empêcher la circulation d’informations non validées par

l’AMM, telles que les nouvelles propriétés ou les nouvelles

modalités thérapeutiques ;

– pour empêcher la présentation d’informations inexactes ou

lacunaires de nature à induire en erreur le destinataire de la

publicité ;

42

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 2 - mars-avril 2003

ADPC

[1]

Rappelons qu’en matière d’essais cliniques, le laboratoire pharmaceutique n’est

pas à l’origine de l’information, celle-ci provenant des investigateurs avec le

concours de leurs patients. Le laboratoire finance, exploite, et se constitue pro-

priétaire des données, qu’il transformera éventuellement, en fonction de ses inté-

rêts en publicité.

– pour empêcher la présentation incorrecte d’informations

scientifiques pouvant conduire à une présentation non objec-

tive du médicament, voire en présentation ayant un caractère

délibérément trompeur.

Si on veut séparer information médicale et publicité, au regard

des textes issus du législateur, de l’exécutif ou de l’AFSSAPS,

on peut risquer la définition suivante : “Information médicale :

information dont on fait état vers les professionnels de santé et

touchant aux médicaments en dehors de l’intervention de l’in-

dustrie pharmaceutique”.

Comment différencier l’information médicale et la publicité en

dehors des contraintes destinées à faire en sorte que la publi-

cité des firmes constitue une information objective, ou que l’in-

formation délivrée par les firmes ne soit pas une publicité men-

songère, tout en respectant le principe de la liberté

d’information ?

Le scientifique qui détient des informations résultant de son acti-

vité propre concernant tel ou tel médicament ou des médica-

ments comparés a la liberté totale de les porter à la connaissance

de quiconque, et, notamment, des professionnels de santé : soit

sur Internet, soit lors de congrès, soit à partir de revues spécia-

lisées, à condition que celles-ci soient intéressées[2].

[2]

Une revue n’étant jamais obligée de publier tel ou tel article sous la contrainte.

Tandis que le laboratoire pharmaceutique, principalement com-

merçant, informateur scientifique à titre accessoire, est toujours

présumé communiquer pour vendre plus, le scientifique est

réputé communiquer pour apporter au monde une information

importante permettant de mieux connaître le médicament et de

contribuer à son bon usage.

Une question reste posée. Pour effectuer un travail scientifique

concernant les médicaments, il faut des sous ! Mais cela est un

autre problème.

Citons, pour finir, la définition donnée du bon usage par l’ac-

cord cadre “Industrie Pharmaceutique-Pouvoirs publics” du

25 janvier 1994. “Le bon usage est défini notamment dans l’au-

torisation de mise sur le marché, dans les indications retenues

par les dispositions réglementaires d’inscription sur la liste des

médicaments remboursables ou d’agrément aux collectivités,

dans les fiches de transparence établies sous l’autorité du

ministre chargé de la Santé et dans les références médicales

fixées par convention entre les organismes de Sécurité sociale

et les syndicats représentatifs de la profession médicale.”

(Accord Cadre État-Industrie pharmaceutique, 25 janvier

1994).

Ce qui n’a qu’un rapport indirect avec ce qu’il est convenu d’ap-

peler l’information médicale ! &

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 2 - mars-avril 2003

43

ADPC

Communication médicale sur le médicament :

information/publicité

%

P. J olliet*

elon l’article L 5122-1 du Code de la santé publique,

la publicité pour le médicament est définie comme

“… toute forme d’information, y compris le démar-

chage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la

prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de

médicaments…”. La publicité concernant les médicaments ins-

crits sur une liste de substances vénéneuses et/ou remboursables

est réservée aux professionnels de santé ; seuls les médicaments

non soumis à prescription médicale et non remboursés ainsi

que les vaccins peuvent faire l’objet d’une publicité directe

auprès du grand public. Dans le premier cas, l’examen et le

contrôle de la publicité sont réalisés a posteriori, dans le second

a priori. Ils visent à vérifier que la publicité n’est pas trom-

peuse, qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la santé

publique, qu’elle présente le médicament de façon objective,

qu’elle respecte les dispositions de l’autorisation de mise sur

le marché (AMM) et qu’elle favorise le bon usage du médica-

ment. L’impact des messages publicitaires vers le grand public

est important ; il est fondamental de vérifier que la publicité est

loyale, objective, véridique, et qu’elle ne présente pas une sur-

promesse d’efficacité ou une incitation à l’emploi à visée pré-

ventive d’un traitement symptomatique.

Toujours selon la loi française, ne sont pas considérés comme

publicité l’étiquetage et la notice (annexe II de l’AMM), la

correspondance individuelle (en réponse à une question d’un

praticien), les informations concrètes et les documents

de référence tels que les informations de changement

d’emballage, les catalogues de vente, les listes de prix,

les informations de pharmacovigilance, et, enfin, l’information

institutionnelle, sous réserve de certaines règles.

La communication institutionnelle est, elle aussi, réglemen-

tée. Ainsi, selon l’article L 5124-17 du Code de la santé

Medical communication on drugs : information and advertizing

* Service de pharmacologie, hôpital Saint-Antoine, 75571 Paris Cedex 12.

S

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%