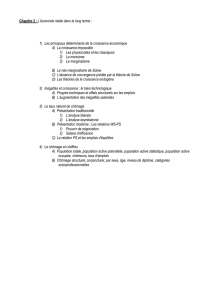

Chapitre 1 : Les indicateurs macroéconomiques Il y a trois grands objectifs : ⁃

Chapitre 1!: Les indicateurs macroéconomiques

Il y a trois grands objectifs!:

⁃Garantir une croissance rapide et soutenue de la production agrégée de l’économie (tous

les économistes sont d’accord sur cet objectif)

⁃Trouver les moyens de s’approcher du plein-emploi (c’est-à-dire trouver les moyens de

réduire le chômage)

⁃Garantir un faible taux d’inflation

1 Un aperçu des principaux indicateurs et de leur évolution

Pour réaliser ces trois objectifs, il faut, au préalable, définir et mesurer nos trois agrégats

macroéconomiques. Les principaux indicateurs macroéconomiques!:

⁃Le taux de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) mesure les taux d’augmentation de

l’activité économique (différent au niveau du PIB qui mesure la richesse). Lorsque ce

taux de croissance annuelle est positif, cela signifie qu’une nation a créé plus de biens et

services que l’année précédente, il permet de mesurer la vitesse avec laquelle une nation

élève son revenu.

⁃Le taux d’inflation. L’inflation étant défini comme une hausse continue du niveau

générale des prix, le taux d’inflation est alors le niveau auquel les prix augmentent.

⁃Le taux de chômage mesure la proportion des travailleurs sans emploi (les personnes

étant à la recherche active d’un emploi) dans l’économie ou la part de la population

active qui n’a pas d’emplois.

Voir graphique 1.1 du polycopié!: Taux de croissance du PIB, inflation et taux du chômage.

L’évolution de ces trois indicateurs pour divers pays montre que pour divers pays, les taux de

croissances de l’UE, USA, et Japon a été presque divisé par 2. Le tableau montre que ces taux ont

ralenti dès le premier choc pétrolier qui a fait suite à une période de croissance expansive pendant

les Trente Glorieuses (1947-1973). Les Trente Glorieuses désignent les 26 années d’expansion

économique parce que les taux de croissances des PIB réels ont progressée à un rythme annuel

moyen de 5,6% contre 2,3% seulement entre 1973 et 2006. Cette croissance était tirée par

l’augmentation de l’intensité capitalistique (augmentation de la productivité du facteur capital).

Trois séries d’explication possible du chômage élevée en Europe!:

⁃Pour des raisons liées à la règlementation et à l’organisation du marché du travail qui

entraine des rigidités sur les marchés du travail, il peut apparaitre un écart persistant entre

la demande et l’offre de travail qui va entrainer un rationnement des emplois (chômage

structurelle)

⁃Des mauvaises mesures de politiques économiques, en particulier, des politiques de

désinflation (imposer une réduction du taux d’inflation) mené dans les années 1980 qui

ont jouée probablement dans la montée du chômage. Dans ce cas, il s’agit d’un chômage

lié à l’insuffisance de la demande que l’on appelle chômage keynésien ou chômage

conjoncturelle. Le chômage keynésien ou chômage conjoncturelle correspond à un

ralentissement de l’activité économique provoquant une réduction temporaire des besoins

de main d’œuvre dans l’économie. Les entreprises licencient pour adapter leur capacité

de production à la baisse de l’activité économique. Le chômage conjoncturel se résorbe

avec le retour de la croissance économique.

⁃ Il y a des économistes qui pensent qu’il y a un manque d’adéquation entre les

qualifications des demandeurs d’emplois et les compétences requises pour occuper les

postes vacants. Il y a aussi une insuffisance des mobilités géographiques des travailleurs

et un manque de mesures d’accompagnements de l’individu a la recherche d’un emploi

qui retarde la recherche de l’emploi. Ce type de chômage est appelé chômage

frictionnelle. Il représente la fraction du taux de chômage expliqué par la durée nécessaire

à un chômeur pour trouver un emploi. Il correspond à une absence de transparence

d’information ou à une mauvaise information entre demandeur et offreur d’emploi. Il y

aura en permanence du chômage dans une économie car certains travailleurs perdent leur

emploi et qu’il faut une durée plus ou moins longue pour trouver un nouvel emploi.

On observe un ralentissement généralisé de la croissance économique depuis les premiers

chocs pétroliers en 1973 que l’on attribue principalement à une baisse de la productivité du

travail qui peut provenir d’un ralentissement du progrès technique (Solow).

1 La mesure de l’activité économique

1 Les différentes mesures du PIB

Le PIB va mesurer les flux des revenus dans une économie au cours d’une période qui est

habituellement une année ou un trimestre. Il existe trois façons de concevoir les PIB!:

⁃Dans l’optique des biens et services finals!: Le PIB mesurent la valeur de la production

finale et consiste à additionner la valeur monétaire (et non pas physique) des biens et

services produits qui sont vendus à des utilisateurs finals.

Vente finale!: vente de biens et services aux individus qui en sont les derniers utilisateurs.

Consommation intermédiaire!: valeur des biens et des services acquis pour produire

d’autres biens et services.

Les ventes intermédiaires sont exclues du calcul du Pib afin d’éviter tout double

comptage.

PIB=Σ ventes finales de biens et services

⁃Dans l’optique de la valeur ajoutée!: la valeur ajoutée d’une entreprise représente

l’excédent de la valeur des biens et services produits moins la valeur des biens et services

consommées pour les produire. C’est-à-dire la différence entre la valeur de la production

moins les consommations intermédiaires.

PIB= Σ valeurs ajoutées créées dans l’économie

⁃Dans l’optique des revenus!: En économie, on distingue trois groupes d’agents

économiques!: les entreprises, l’Etat et les ménages. Les entreprises utilisent le produit de

leur vente de biens et services pour rémunérer le travail offert par les ménages, les

capitaux détenus par les ménages et pour payer les taxes sur les produits à l’Etat. Pour

résumer, le PIB est égale à la somme des revenus de travails plus la somme de paiements

des impôts plus le revenu du capital et les profits.

PIB= Σ revenus distribués

1 Des méthodes alternatives pour évaluer le niveau de vie des pays.

Puisque le PIB par habitant constitue une mesure de revenu par habitant, le Pib devrait constituer

une mesure correcte ou appropriée du bien-être d’une économie. La mesure du PIB a été

récemment critiquée car d’autres facteurs à part les revenus par tête sont susceptibles d’affecter le

bien-être!:

⁃La durée de vie des individus (consommation sur un plus grand nombre d’années)

⁃L’inégalité de la consommation (pour un niveau donné de consommation, le bien-être

sera plus faible si la consommation de notre voisin est plus élevée que la nôtre).

⁃Le temps de loisir (car cette consommation affecte positivement notre bien-être)

⁃La part de la consommation dans notre revenu (pour un niveau donné de revenu, le bien-

être sera d’autant plus grand qu’une grande partie du revenu est consommé.)

Le graphique 1.2 montre à la fois la part de la population en âge de travailler qui est sur les

marchés du travail et les nombres d’heures travaillé de chaque individu. On observe qu’en Chine,

une grande partie de la population travaille, et que le temps de travail de chaque individu est très

élevé. Les pays riches ont, en général, un temps de travail entre 1600 et 1800 heures annuel et

65% de la population qui travaille.

Dans le graphique 1.3, on compare les niveaux des inégalités entre les pays et on observe que les

pays riches ont plutôt un niveau d’inégalité faible et que les pays pauvres ont un niveau

d’inégalité très élevée. (Coefficients de Gini).

Dans le graphique 1.4, on trace les PIB par habitants contre la mesure de bien-être proposé par

Jones et Klenow. Il montre que la relation est étroite entre les deux mesures et donc que les PIB

par tête constituent une bonne approximation du bien-être pour comparer les pays. On observe

également qu’un grand nombre de pays se situe sous la bissectrice ce qui signifie que pour ces

pays, les PIB par habitants surestiment le bien-être.

Dans le graphique 1.5, on observe clairement la surestimation du PIB par tête pour mesurer le

bien-être. On observe en particulier la mesure du PIB par habitant à tendance à sous-estimer le

bien-être dans les pays européens, on doit donc, pour ces pays particuliers, prendre en compte

d’autres facteurs (temps de loisir, espérance de vie) pour bien estimer les niveaux de bien-être.

Le graphique 1.6 permet de comparer les niveaux de bien-être et de PIB par habitants entre

diverses régions du monde en normalisant les niveaux de bien-être à 100 pour les Etats-Unis. On

observe en particulier que l’Europe à un niveau de PIB 30% inférieur à celui des Etats-Unis (71

contre 100) et seulement 10% de bien-être en moins en raison d’une espérance de vie plus longue,

d’un temps de loisir plus important et une inégalité moins forte en Europe qu’aux Etats-Unis.

Dans le tableau 1.7, on compare les niveaux de bien-être (welfare) et le PIB par habitant entre les

pays, la troisième colonne indique la part de bien-être qui n’est pas expliquée par les revenus, et

qui expliquée par les quatre autres facteurs décrits dans les quatre colonnes suivantes. La France a

un bien-être de seulement 2 à 3% de celui des Etats-Unis, finalement, même si le niveau de

revenus est moins élevée en France qu’aux Etats-Unis, le système de santé permettant une

espérance de vie plus longue, la mise en place des lois réduisant les temps du travail (35 heures),

l’existence de revenu de remplacement fourni par l’Etat, réduisant l’incitation à participer au

marché du travail et un système fiscal plus progressif ( les riches payent plus que les pauvres)

réduisant ainsi les inégalités, permet à la France d’avoir un bien-être (97,4) presque égal à celui

des Etats-Unis avec des revenus moins importants.

Le graphique 1.8 trace le taux de croissance du PIB par habitant contre les taux de croissances du

bien-être, on observe une grande partie des pays se situent à gauche de la bissectrice, ce qui

indique que la croissance du bien-être a été plus grande que la croissance du PIB par habitant sur

la période 1980-2000. Cette croissance est due à la forte amélioration du système de santé dans

les pays émergents (ce qui a permis une espérance de vie plus longue bien que les inégalités

augmentent).

Le graphique 1.9 montrent que l’écart entre le taux de croissance de bien-être et du revenu n’est

pas corrélé avec les niveaux de vie. Une grande partie des pays qui ont vu leurs bien-être

augmenté est due à des choix politiques alors que a niveau de revenus égaux certains pays

souhaiteront consacré davantage de ressources pour élever le niveau de santé des habitants,

réduire les inégalités ou augmenter le temps de loisirs.

Le tableau 1.10 décompose la part de l’écart entre taux de croissance, entre la mesure du bien-être

et le PIB par habitant on remarque que l’amélioration du bien-être en France est très élevée, et

même l’une des plus élevés au sein de la OCDE (Organisation coopérative de développement

économique) grâce à l’accroissement de l’espérance de vie, à la baisse des inégalités, a

l’accroissement des temps de loisirs, ce qui n’est pas représenté par le PIB par habitant.

1 Mode de calcul de PIB nominal et PIB réel

Le PIB nominal d’une année donnée est la somme des quantités de biens et services finaux

produits cette année multipliée par leurs prix courants à la date t, on calcule la valeur monétaire

totale des biens et services vendus aux utilisateurs finaux. Si le PIB nominal et le produit des prix

et des quantités alors une augmentation du PIB peut provenir du résultat d’une augmentation des

prix ou/et d’une augmentation des quantités. Notre objectif est de mesurer la variation de la

production et son évolution dans le temps. Nous devons donc éliminer les effets, les

conséquences de l’augmentation des prix. Afin d’éliminer l’effet prix et d’obtenir une mesure de

quantité, on calcule les PIB réels, on parle alors de PIB en valeurs (nominal) contre a un PIB en

volume réel. Ainsi le PIB réel est corriger de l’inflation et mesure la valeur de la production finale

à prix constant comme si les prix n’avaient pas évolués. Pour construire les PIB réels, il faut

d’abord choisir une année de base, (voir fascicule page 9). Le PIB réel est utilisé pour mesurer la

croissance du PIB d’une année à l’autre dû à des variations de la production. Alors que le PIB

nominal est la mesure de référence pour les données de longs termes car on a à la fois les

variations des quantités et les variations des prix.

1 Le déflateur du PIB

Il existe deux mesures de niveau général des prix!:

⁃L’indice des prix consommations (IPC), c’est une moyenne des prix d’un panier de biens

représentatifs (s’il augmente, le pouvoir d’achat diminue).

⁃Le déflateur du PIB qui est défini comme le rapport de PIB nominal divisé par le PIB

réel. Il est commun de multiplier par 100 puisqu’il s’agit d’un indice, il est égal à 100 si

l’année étudié correspond à l’année de base. S’il est inférieur à 100, cela signifie que les

prix baissent, s’il est supérieur à 100, les prix augmentent. On peut ainsi décomposer

l’évolution du PIB nominal (voir fascicule page 10)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%