n° 6 L Les présentations cliniques de l’épaule chez le tennisman

FICHE À DÉTACHER

Figure 1. Examen du conflit sous-acromial : tests de Hawkins et de Yocum.

© Photos P. Le Goux

Figure 2. Examen du conflit postéro-supérieur à l’armer.

© Photo P. Le Goux

La Lettre du Rhumatologue • No 360 - mars 2010 | 33

fiche

médecine du sport

Sous la responsabilité de son auteur P. Le Goux*

n° 6

Les présentations cliniques de l’épaule

chez le tennisman

* Rhumatologue médecin du sport, praticien attaché de l’hôpital Ambroise-Paré,

Boulogne-Billancourt ; médecin de la Fédération française de tennis,

consultant à l’Institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP).

Les tendinopathies et conflits mécaniques sont fréquents chez

le tennisman au membre supérieur dominant, notamment à

l’épaule, qui symbolise l’articulation impliquée dans le geste

du lancer. L’examen clinique de l’épaule cible diverses pathologies

propres au joueur de tennis en fonction de son âge et de son niveau

de jeu. Cet examen programmé donnera une orientation intéressante

vis-à-vis des examens complémentaires d’imagerie, qui pourront être

demandés en première intention comme la radiographie standard

et l’échographie des tendons de la coiffe, ou en deuxième ligne

comme l’IRM et l’arthroscanner, afin d’effectuer un bilan lésionnel

plus précis.

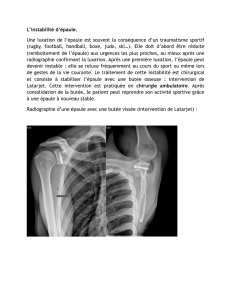

On dissociera l’examen de l’épaule du joueur senior (figures1 et2),

qui a sollicité son épaule au travers de nombreux matches, et celui

de l’épaule du jeune joueur de haut niveau, qui présente les carac-

téristiques spécifiques encore plus marquées d’une épaule de lanceur.

•

L’épaule du tennisman senior, de 35ans et plus, peut être doulou-

reuse par atteinte des tendons de la coiffe et présenter des conflits

(extra- ou intra-articulaires), plus rarement être instable. Comme dans

tout sport de lancer, la pathologie neurologique de type microtrauma-

tique (nerf sus-scapularis, nerf grand dentelé) attestée par EMG peut

s’associer à ces diverses atteintes. Le service est bien sûr le geste qui

sollicite le plus les différentes structures anatomiques de l’épaule et

peut être le facteur déclenchant de ces diverses pathologies. Ainsi, les

conflits douloureux sont d’une grande fréquence chez le tennisman

senior et sont liés à un dysfonctionnement de l’épaule

(1)

:

– en premier lieu, le conflit sous-acromial ou antéro-supérieur, favo-

risé par la distension du plan capsulo-ligamentaire antérieur et la

pseudo-instabilité antérieure de la tête humérale lors du service.

Les douleurs se situent à la face antérieure ou supéro-latérale de

l’épaule (espace sous-acromial, articulation acromio-claviculaire). Ce

conflit, décrit initialement par Neer, peut également se manifester

lorsque le bras est en élévation et rotation interne au moment de

la frappe de la balle ;

– un autre conflit par impingement intra-articulaire

(2)

, dû aux forces

compressives engendrées à la partie postérieure de l’épaule par

l’hyper rotation externe sur le labrum postéro-supérieur. Des lésions

de la face articulaire de la coiffe (supra-spinatus, infra-spinatus)

peuvent s’associer à ce conflit, mais elles seraient la conséquence

de l’hyper-sollicitation de la coiffe lors du mouvement de rotation

interne forcée à la fin du service.

FICHE À DÉTACHER

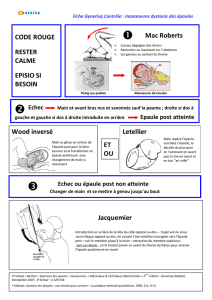

Figure 4. Frappe avec pronation de

l’avant-bras : mise en jeu des rotateurs

internes et travail excentrique des rota-

teurs externes.

© Photo FFT

Figure 3.

Armer : mise en jeu des rotateurs

externes et des fixateurs de la scapula.

© Photo FFT

34 | La Lettre du Rhumatologue • No 360 - mars 2010

fiche médecine du sport n°6

•

Chez le joueur de tennis de la cinquantaine et plus, on observe, sur

le plan épidémiologique, une augmentation progressive de la fréquence

de la pathologie de coiffe liée à la fois à une hyperutilisation et à une

dégénérescence tendino-musculaire (lésions partielles ou transfixiantes).

Les lésions transfixiantes, dont la fréquence augmente significativement

à partir de 55ans, ne sont pas toutes symptomatiques et ne répondent

pas nécessairement à un parallélisme anatomo-clinique. Ainsi, une étude

échoclinique

(3,4)

, ouverte, menée comparativement sur les coiffes de

150joueurs seniors âgés de35 à 77ans (85joueurs et 65joueuses âgés

en moyenne de 57ans et 52ans respectivement) a permis de préciser

certains aspects spécifiques rencontrés chez le tennisman :

– à l’examen clinique, une douleur est retrouvée 10fois plus souvent à

l’épaule dominante, et le service est le coup le plus douloureux dans 55 %

des cas ;

– on note à9reprises une amyotrophie de la fosse infra- ou supra-spinatus,

témoin de l’atteinte du nerf sus-scapularis. Le décollement de l’omoplate

en relation avec l’atteinte du nerf de Charles Bell est retrouvé à 26reprises

du côté dominant, contre7 du côté opposé ;

– on retrouve, au bras dominant, une limitation significative de l’ampli tude

en rotation interne rétropulsion par rapport au côté opposé ;

– l’échographie montre 43lésions du supra-spinatus du côté dominant

(20transfixiantes et 23partielles, réparties sur les 2versants de la coiffe),

contre 16lésions (3complètes et 13partielles) du côté non dominant ;

– seules 3ruptures partielles du sub-scapularis sont retrouvées du côté

dominant, et aucune lésion du tendon infra-spinatus n’est constatée ;

– on note 8cas de rupture du tendon long biceps, tous du côté dominant ;

– l’épaississement de la bourse séreuse sous-acromiale (20 % des joueurs)

est 3fois plus fréquent du côté dominant ;

– le test de Jobe a une valeur prédictive assez faible dans la détection de

ces lésions (35 %), tandis que le test de rotation isométrique en position

RE1, habituellement utilisé pour tester l’infra-spinatus, semble donner ici

un résultat plus intéressant (50 %) ;

– les lésions constatées au bras dominant, malgré la présence d’une douleur

à l’examen chez 22 % des joueurs ou d’un antécédent douloureux chez

33 % d’entre eux, n’empêchent aucunement la pratique du tennis de

compétition ;

– les lésions transfixiantes, qui touchent 13 % des joueurs, sont excep-

tionnelles avant 45ans et augmentent après 55ans (18 %) pour atteindre

30 % à partir de 65ans, ce qui est comparable à la population générale.

• Chez le joueur de tennis de haut niveau ou le joueur professionnel, les

données de l’examen sont typiquement celles d’une épaule de lanceur :

on constate sur l’épaule dominante, comparativement au côté opposé, un

déficit de mobilité en rotation interne et une augmentation de la rotation

externe

(5)

.

Le rapport de force musculaire entre rotateurs internes et externes est en

revanche déséquilibré, au détriment des rotateurs externes sur l’épaule domi-

nante, d’où les risques de blessure. Les positions extrêmes lors du service

(abduction rotation externe à l’armer), la violence à l’impact de la balle,

la fin de geste en rotation interne forcée sont des facteurs traumatisants

pour l’épaule, notamment pour les structures intra- et extra-articulaires,

capsulo-ligamentaires, osseuses, musculaires ou encore neurologiques.

L’inspection du joueur, de dos, évalue la position de la scapula au repos et

de façon dynamique, lors de l’élévation antérieure complète des 2bras. Le

rôle de la scapula est essentiel pour un bon fonctionnement de l’épaule,

notamment au service. Sa position permet une orientation de la glène,

avec une stabilisation optimale de la tête humérale pendant toute la durée

du service. À l’examen, il faut juger de manière comparative sa position

au repos puis à l’effort et détecter un décollement autour de 90degrés

d’élévation du bras.

La mobilité de l’articulation gléno-humérale donne le schéma suivant chez

le joueur de tennis de haut niveau : diminution de la rotation interne,

augmentation de la rotation externe, mais diminution globale de l’arc de

rotation de l’épaule. La reproductibilité de ces mesures reste néanmoins

difficile et l’importance de ces modifications peut varier selon les cas.

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer notamment le déficit

de rotation interne au bras dominant chez le tennisman professionnel :

Références bibliographiques

1. Van der Hoeven H, Kibler WB. Shoulder injuries in tennis

players. Br J Sports Med 2006;40:435-40.

2. Budoff JE, Nirschl RP, Ilahi OA, Rodin DM. Internal impingement

in the etiology of rotator cuff tendinosis revisited. Arthroscopy

2003;19(8):810-4.

3. Montalvan B, Parier J, Brasseur JL et al. Confrontation des

données cliniques et constatations échographiques de l’épaule

du tennisman vétéran. JTraumatol Sport 2002;19:197-207.

4. Brasseur JL, Lucidarme O, Tardieu M et al. Ultrasonic rotator

cuff changes in veteran tennis players: the effect of hand and

dominance and comparison with clinical findings. Eur Radiol

2004;14(5):857-64.

5. Kibler WB, Chandler TJ. Effect of age and years of tournament

play. Am JSports Med 1996;24:279-85.

6. Burkhart SS, Morgan CD, Kibler WB. The disabled throwing

shoulder: spectrum of pathology. PartII. Arthroscopy 2003;19.

– les mouvements répétitifs de l’armer (figure3) étirent progressivement

les formations ligamentaires et capsulaires antérieures, ce qui provoque une

instabilité par avancée antéro-supérieure de la tête humérale, génératrice

de conflit sous-acromial ;

– pour certains auteurs

(6)

, la capsule postérieure est le siège de forces

de distraction lors de la fin du mouvement de service. Le muscle infra-

spinatus, qui travaille essentiellement en excentrique dans cette phase,

freine la rotation interne (figure4). Il se crée alors, sur cette partie

postérieure de la coiffe, un stress anatomique à sa face profonde qui

aboutit à une fibrose cicatricielle rigide modifiant la mobilité de l’épaule

en rotation interne

(6)

.

La mesure comparative de la force musculaire des rotateurs interne et

externe de chaque épaule au moyen de tests répétitifs montre que celle-ci

est significativement plus importante à l’épaule dominante pour les rotateurs

internes, alors qu’il n’y a pas de différence de puissance pour les rotateurs

externes. On retrouve une différence significative concernant le rapport rota-

tion externe sur rotation interne, au détriment du côté dominant. Ce déficit

des rotateurs externes semble être à l’origine de la pathologie de l’épaule

du joueur de tennis de haut niveau. Dans le mouvement de service, à la fin

du service, après le “fouetté”, vers la fin de la rotation interne effectuée

de façon violente, le muscle infra-spinatus travaille en excentrique pour

freiner celle-ci et semble alors vulnérable dans ce travail. La prévention des

blessures chez ces joueurs de haut niveau passe certainement par l’entretien

de la mobilité articulaire et la restauration de la force des rotateurs externes.

Le travail des fixateurs de la scapula est également primordial. ■

1

/

2

100%