emploi - Le Monde

Le Japon va mieux,

les Japonais moins bien

bSPÉCIAL COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES. Le 86econgrès

des maires de France, du 18 au 20 novembre

à Paris, s’intéressera notamment à

la décentralisation en matière de politique

de l’emploi. Une responsabilité

que revendiquent de plus en plus les élus

p. VII

FOCUS EMPLOI

F

ort de la majorité qu’a

conservée la coalition

gouvernementale aux

élections du 9 novem-

bre, et en dépit du recul

de sa formation politi-

que, le Parti libéral démocrate

(PLD), le premier ministre Junichiro

Koizumi a annoncé qu’il poursui-

vrait sa politique de « réformes

structurelles ». La montée de l’oppo-

sition et les divergences apparues

au sein de sa formation indiquent

pourtant que ce n’est pas ce qu’at-

tend une bonne partie de l’opinion.

Une discordance révélatrice de la

situation économique et sociale

contrastée du Japon. Depuis l’été,

celui-ci, rompant avec une décennie

de dépression, a renoué avec la

croissance et devrait voir son pro-

duit intérieur brut croître de 2,5 %

sur l’ensemble de l’année, plaçant

l’archipel parmi les économies mon-

diales en expansion. Une performan-

ce qui atténue l’annonce par Sony

de la suppression de 20 000 emplois

sur trois ans. La plupart des entrepri-

ses cotées en bourse ont enregistré

des profits en 2002, et l’indice Nik-

kei a bondi de 30 % en bourse, dopé

par les achats des investisseurs

étrangers. « Make no mistake : Japan

is back » (Ne vous y trompez pas ; le

Japon est de retour), estime Jesper

Koll, économiste en chef chez Mer-

rill Lynch. Assurément. Et pourtant,

selon les sondages, l’incertitude

pour l’avenir tenaille l’opinion et

chaque jour la presse se fait l’écho

de petits drames qui témoignent de

cette anxiété diffuse. En pendant au

Japon qui recouvre son dynamisme

industriel, celui des poches de luxe

ostentatoire et de la consommation

frénétique des marques, existe un

autre Japon où la sortie de crise ne

se mesure pas au redressement des

indices et à l’augmentation du nom-

bre des faillites.

La reprise est réelle, mais contras-

tée. Elle est moins due à la politique

réformiste de M. Koizumi qu’aux

restructurations (délocalisations,

réduction des effectifs, plus grande

flexibilité de l’emploi par l’augmen-

tation du travail précaire) auxquel-

les a procédé le secteur privé qui

ont permis à la plupart des grandes

entreprises de renouer avec les pro-

fits. Une reprise qui repose sur des

bases plus solides qu’un éphémère

rebond provoqué, comme précé-

demment, par des plans de relance

et l’injection de fonds publics. Mais

c’est une reprise en « peau de léo-

pard » : des îlots de prospérité émer-

gent, phares de la croissance pour

les marchés, dans une mer étale. Les

entreprises qui font des profits

n’emploient que 10 % du salariat

total et contribuent à seulement

19 % du produit intérieur brut.

Au-delà du débat sur la fragilité

d’une reprise tirée par les exporta-

tions et vulnérable par conséquent

àl’évolution de marchés porteurs

(Etats-Unis et Chine), la question

qui préoccupe les Japonais est la

détérioration des équilibres sociaux

sur la toile de fond d’un vieillisse-

ment qui pèse sur l’avenir des retrai-

tes. A une plus grande précarité de

l’emploi, à l’aggravation des inégali-

tés sociales en termes de revenus,

mais aussi en fonction de l’âge, du

sexe ou du niveau d’éducation

s’ajoutent les disparités entre les

régions. Le taux de chômage régres-

se (5,1 % en septembre contre 5,5 %

en début d’année), mais il se double

d’une destruction nette d’emplois.

« Réformes » est le slogan du pre-

mier ministre qui a mué en « forces

de résistance » ceux qui s’y oppo-

sent ou critiquent ses priorités. De

quelles réformes s’agit-il ? De la pri-

vatisation de l’épargne postale et

des régies des autoroutes. Non seu-

lement ces réformes n’ont pas pro-

gressé en deux ans, mais elles sont

sans effet sur la situation économi-

que. La politique d’assainissement

du système bancaire très endetté,

est loin d’être cohérente : vouloir

privatiser les postes lorsqu’on natio-

nalise de fait les banques en difficul-

té par des injections de fonds

publics n’a pas grand sens. Selon un

sondage préélectoral du quotidien

Asahi Shimbun, 60 % des personnes

interrogées n’étaient pas favorables

àces réformes et la progression de

l’opposition aux élections du

9novembre est un avertissement :

le gouvernement Koizumi néglige le

coût social de la crise.

La mondialisation, l’éclatement

de la bulle spéculative et les res-

tructurations ont bouleversé le

compromis social de la période de

Haute Croissance (décennies

1960-1980). Le passage du Japon à

l’ère post-industrielle impose des

réformes pour rendre le marché

plus transparent et enrayer le gas-

pillage des fonds publics qui a

ruiné l’Etat : tous les partis sont

d’accord sur le diagnostic. Mais ils

divergent entre eux (et en leur

sein) sur les méthodes : « En se

focalisant sur le marché, on accroît

les disparités et, à terme, on entame

la cohésion sociale. Les réformes doi-

vent au contraire contribuer à com-

penser les effets négatifs du marché

par la mise en place d’une société

équitable afin d’éviter les phénomè-

nes d’exclusion », observe l’écono-

miste Takamitsu Sawa. Le secteur

tertiaire est-il capable d’absorber le

surplus de main-d’œuvre rejeté par

le secteur manufacturier ? Vraisem-

blement non, poursuit-il, annon-

çant une reprise sans emplois. Une

des causes de la stagnation serait l’in-

suffisance de demande, fait-il valoir,

mais ne s’agit-il pas plutôt d’une ina-

déquation de l’offre à une demande

sociale qui n’est pas satisfaite en ter-

mes de bien-être et de protection

sociale ? « Le petit commerce ferme,

mais les hôpitaux sont surchargés »,

constate une autre économiste,

Sawako Takeuchi. L’incapacité – ou

l’absence de volonté politique – du

gouvernement de procéder aux arbi-

trages sociaux qu’impose le passage

àl’ère postindustrielle est une sour-

ce d’anxiété supplémentaire.

Dix « années perdues », se lamen-

tent les productivistes. Certaine-

ment pas. La crise a fait sauter le car-

can de la Haute Croissance qui

pesait sur une société arc-boutée

sur la production. Par sa lenteur, la

crise s’est traduite en une période

d’incubation sans rupture du lien

social vers d’autres équilibres. La

société est devenue plus diversifiée,

plus ouverte, plus mobile, avec des

effets positifs et négatifs : regain

d’initiatives et accroissement des

disparités. Mais le politique est à la

traîne de ces mutations : de nou-

veaux relais démocratiques sont

apparus au niveau local, mais ils ne

peuvent assumer la mission régula-

trice de l’Etat de redéployer l’offre

vers une demande sociale en contri-

buant à rétablir une confiance dont

dépend la consommation.

Philippe Pons

BOUSSOLE OFFRES

D’EMPLOI

Les Français ne cessent

de faire grossir

leur bas de laine.

Le taux d’épargne

des ménages a atteint

17 %, en hausse

de 2 points depuis

le début de l’année p. V

reconduit

au pouvoir,

junichiro koizumi

promet des

mesures libérales

qui inquiètent

le pays

L’Inde renoue

avec une croissance

record cette année.

Progressivement,

le sous-continent

s’intègre à l’économie

mondiale et attire

les investisseurs p. IV

bDirigeantsbFinance, administration,

juridique, RH bBanque, assurance

bConseil, auditbMarketing, commer-

cial, communication bSanté bIndus-

tries et technologies bCarrières inter-

nationales bMultipostes bCollectivi-

tés territoriales p. IX à XIV

UNE PUISSANCE AFFIRMÉE

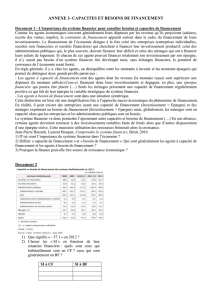

Source : Banque mondiale *prévisions

3

4

5

6

7

8

94 9698 00 02 03*

Evolution annuelle duPIB, en %

7

4,9

4,4

« Les réformes doivent contribuer

à compenser les effets négatifs du marché

par la mise en place d’une société équitable

afin d’éviter les phénomènes d’exclusion »

,

Consommation en volume, glissementannuel, en %

...MAIS LES MÉNAGES RESTENT PRUDENTS

Sources:Datastream, Buba,CabinetOffice

-4

-2

0

2

4

6

8

9091 929394 95 969798 99 00 0102 03

Production industrielle, en points

DEPUIS SEPTEMBRE,L'ACTIVITÉ REPREND...

Source : Bloomberg

86

88

90

92

94

96

98

100

104

102

98 99 00 0102 03

UNE REPRISE FRAGILE

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

7

€

ECONOMIE

MARDI 18 NOVEMBRE 2003

Les petits boulots séduisent les jeunes bohèmes

TOKYO

correspondance

, le bureau de l’Agence

nationale pour l’emploi nipponne réservé aux moins

de trente ans, tout est fait pour séduire une popula-

tion qui n’a pas vraiment l’habitude de pointer au

chômage : mobilier neuf, ordinateurs et guichets de

consultation tranchent avec les locaux plus ternes

des autres locaux.

Créée il y a deux ans, l’agence de Tokyo, l’une des

quatre du pays, est située à Shibuya, quartier jeune

par excellence, juste en face du magasin de disques

Tower Records, et reçoit environ 500 visiteurs par

jour, dont la grande majorité a entre 23 et 25 ans. Le

tiers seulement a déjà un emploi, et, deux fois sur

trois, il s’agit d’un arubaïto (de l’allemand Arbeit, tra-

vail), ces petits boulots qui sont légion dans le sec-

teur des services et qui servent d’amortisseur aux

ravages de la crise. « Le but de l’agence, justement,

c’est d’essayer d’apporter des solutions alternatives

aux petits boulots, on s’est aperçu qu’il n’était pas vrai-

ment souhaitable qu’il y ait trop de freeters », recon-

naît Hirotaka Nakazato, de Young Hello Work.

Les freeters (de free et arubaïter) désignent les jeu-

nes qui vivent intégralement de petits boulots, deve-

nus le passeport pour un mode de vie alternatif. Syno-

nyme de zapping et de mobilité, la culture de l’aru-

baïto fait partie intégrante de la vie des jeunes Nip-

pons, qu’ils y aient recours pour gagner de l’argent de

poche tout en poursuivant leurs études, qu’il s’agisse

de repousser l’entrée dans la vie active de quelques

années, ou simplement de gagner de quoi vivre tout

en s’adonnant à une passion, sportive ou artistique.

« ’ ’ »

Bible du petit boulot, l’hebdomadaire Arubaïto

News va jusqu’à classer les offres d’arubaïto en des

dizaines de rubriques différentes : « Jobs où l’on

s’amuse », « Jobs où l’on ne fait pas grand-chose »,

« Jobs où on gagne bien », « Jobs pour travailler le

week-end », etc. La perspective de passer une gran-

de partie de sa vie dans la même entreprise et la

rigidité du monde du travail rebutent toute une

catégorie de jeunes, qui se reconnaissent de moins

en moins dans le modèle du salarié victime de res-

tructurations en fin de carrière.

Le prolongement de la récession a toutefois ren-

du plus réalistes les candidats à la bohème. Fou-

lard noir autour du front, pieds nus dans des espa-

drilles multicolores, Naoki, 25 ans, est inscrit dans

une agence d’intérim pour petits boulots : « On

donne un coup de fil la veille, on nous dit où aller.

Hier, on était trois pour vider un appartement. On

est payé 800 yens de l’heure, ça fait dans les

6000 yens (50 euros) la journée », raconte-t-il. Sor-

ti d’un IUT d’informatique, il a travaillé cinq ans

dans une entreprise, mais enchaîne les petits bou-

lots depuis six mois.

En cassant le mythe de l’emploi à vie, la crise a

rendu toute relative la sacro-sainte loyauté de l’em-

ployé vis-à-vis de l’entreprise. Ryo, 26 ans, a fait

des études d’assistant social, mais cherche à tra-

vailler dans la publicité. En deux ans, il a changé six

fois d’employeur. « Mon objectif est d’acquérir des

compétences, je veux pouvoir me spécialiser afin de

mieux me protéger des plans sociaux », dit-il, prag-

matique. Les rêves d’enrichissement de leurs aînés

ont laissé place à d’autres aspirations. Après l’uni-

versité, Yoshimichi, 23 ans, est parti voyager trois

mois en Asie avec l’argent de ses arubaïto. Venu de

province, il loue à Tokyo un studio pour

50 000 yens et cherche, depuis un mois, un emploi

stable dans la publicité. « Il y a le problème des assu-

rances sociales. Et il faut aussi s’occuper des parents.

Mais, à côté de ça, je veux faire du bénévolat dans

une organisation non gouvernementale… » dit-il.

Brice Pedroletti

L

esystème japonais des

retraites est complexe. Il

comporte un régime de

base universel, un régi-

me complémentaire

obligatoire pour les sala-

riés du privé et des régimes spé-

ciaux pour la fonction publique.

Pour la capitalisation d’entreprise,

les pécules de fin de carrière sont

très répandus et les grandes entre-

prises ont, en plus, mis en place

des fonds de pension.

Le système n’a plus très bonne

réputation : 92 % de Japonais se

disent inquiets. Les régimes d’Etat

qui disposent de réserves sont

saufs. Mais la capitalisation d’en-

treprise (pécules et fonds de pen-

sion) garantissant, au yen près, la

prestation future est, elle, en plein

marasme. Une situation intenable

après treize ans d’instabilité bour-

sière, de croissance atone et de

départs en retraite plus fréquents.

Des dizaines de milliards d’euros

partent en fumée pour boucher le

trou creusé par le postulat : « le

marché paiera » !

Rien que pour les fonds de pen-

sion, le constat est sévère :

entre 1996 et 2002, le nombre de

fonds est passé de 1 883 à 1 651 et

les salariés affiliés de 12 à 10,8 mil-

lions. De 1999 à 2001, les actifs ont

baissé de 62 200 milliards de yens

à57 000 milliards de yens. Tout

cela au passif de la bulle financière

des années 1980 et de son implo-

sion : les fonds d’Etat rapportaient

alors 8 % contre 3 % désormais

(1 % il y a encore six mois), et l’indi-

ce Nikkei a été divisé par quatre !

Aentendre François Fillon,

ministre des affaires sociales, du

travail et de la solidarité, venu pré-

senter, fin octobre, sa réforme à la

Maison franco-japonaise de

Tokyo, le projet français d’un ren-

dez-vous quinquennal pour révi-

ser les régimes s’inspire du Japon.

Le Conseil d’orientation des retrai-

tes (COR) créé en 1999 présente,

d’ailleurs, un air de famille avec

les Comités consultatifs (shingi-

kai), rouage essentiel des réformes

dans l’Archipel, associant hauts

fonctionnaires, parties intéressées

et monde académique. Des élé-

ments centraux de la réforme des

retraites au Japon qui ont été au

cœur du débat des élections du

9novembre se retrouvent dans la

réforme Fillon : pas d’augmenta-

tion importante du taux de cotisa-

tion ; confirmation du rôle de la

répartition ; maintien du pouvoir

d’achat des pensions par indexa-

tion sur les prix (et non plus sur les

salaires). Au calendrier franco-

japonais figure d’ailleurs le projet

de convention bilatérale de Sécuri-

té sociale, annoncée pour début

2004.

Ala différence de la France,

cependant, la répartition au

Japon n’exclut pas la constitu-

tion de réserves : celles-ci excè-

dent 1 000 milliards d’euros, soit

deux fois les actifs de la capitali-

sation privée. Et le paritarisme

ne concerne que les fonds de pen-

sion, alors que les régimes d’Etat

sont gérés directement par des

fonctionnaires. On note, aussi, la

convergence du traitement des

salariés du secteur privé et de la

fonction publique, alors qu’en

France ce sujet très délicat n’a pu

être qu’ébauché. Enfin, la réfor-

me de 2004 devrait relever la part

du budget de l’Etat dans le finan-

cement de la retraite de base,

d’un tiers à la moitié. Ce qui

rebondit sur le débat fiscal…

Mais c’est l’expérience pratique

de la réforme qui distingue le

mieux l’Archipel de l’Hexagone.

Réussir la première grande réfor-

me des retraites en France est un

exploit ; au Japon, celle-ci est per-

manente. La révision est quinquen-

nale : même dans l’Archipel, il faut

bien cinq ans pour concocter,

négocier, rédiger, faire voter et

mettre en place une réforme des

retraites. La mouture 2004 intro-

duit une rupture conceptuelle

importante. Jusqu’à la réforme de

1999 comprise, l’objectif était de

maintenir le montant des réserves.

Quand on ne pouvait plus augmen-

ter le taux de cotisation, on rédui-

sait les prestations par les leviers

classiques : allongement de la

durée de cotisation et augmenta-

tion de l’âge de départ, avec retrai-

te à taux plein.

Mais le dogme du maintien des

réserves vient de tomber car on ne

peut impunément leur sacrifier les

prestations. Entrent alors en scène

les « bébés Yamazaki », du nom

de Nobuhiko Yamazaki, leur

concepteur – intellectuel –, appar-

tenant à l’équipe des actuaires du

ministère des affaires sociales.

L’idée est simple : on s’assure pour

chaque année que les bébés

viennent au monde avec un systè-

me de retraite équilibré pour les

quatre-vingt-quinze prochaines

années. Et on joint un ajustement

glissant d’« équilibre automati-

que » qui, chaque année, recalcule

l’équilibre nécessaire pour les

quatre-vingt-quinze prochaines

années. On ajuste, alors, en fonc-

tion de paramètres constatés tels

que la natalité, la mortalité et la

survie, l’évolution des salaires

pour l’assiette et des prix pour la

prestation, modulant l’évolution

démographique et la croissance

économique. Si nécessaire, on

puise dans les réserves : en quatre-

vingt-quinze ans, celles-ci

devraient passer de cinq ans à une

année de prestations, tout en

maintenant une hausse très pro-

gressive des cotisations, qui, à

13,58 % actuellement, seront à

20 % en… 2099 !

Si cet « équilibre automatique »

ne pouvait plus garantir l’avenir

des retraites, l’ensemble du systè-

me sera remis en cause et un nou-

veau paradigme sera construit.

Sans geindre sur le « vieillisse-

ment de la population », ni parier

sur la « croissance miracle », le

Japon introduit avec créativité et

pragmatisme un système lucide et

flexible.

Jean-François Estienne,

Président de l’Association

franco-japonaise pour l’étude

des retraites

Les « bébés Yamazaki » donnent naissance à une réforme des retraites

La capitalisation

d’entreprise

est en plein

marasme

TOKYO

de notre correspondant

R

écemment, à Nagoya,

grande ville industriel-

le du centre du Hons-

hu, un contractuel de

52 ans, qui avait pris

en otage des

employés de l’entreprise de trans-

port pour laquelle il travaillait, a

provoqué une explosion, faisant

trois morts et trente-quatre bles-

sés. Il réclamait le paiement de

trois mois de salaire non versé.

Déséquilibré, il l’était assurément.

Son acte n’en est pas moins révéla-

teur des zones d’ombre du corps

social : le monde des gagne-petit,

dont beaucoup tirent le diable par

la queue, jusqu’au moment où cer-

tains craquent. Le contractuel de

Nagoya faisait partie de cette

armée d’anonymes, broyés par

une crise qui tend à faire de la sol-

vabilité le seul critère de reconnais-

sance sociale.

Longtemps, l’étranger et le dis-

cours officiel national ont fait des

équilibres sociaux des années

1960-1980 des invariants culturels.

Et se sont forgés les grands

«mythes » de Japan Inc. : société

consensuelle et appartenance de la

majorité des Japonais à la classe

moyenne. Le compromis social de

l’époque était le fruit de l’histoire

particulière de l’industrialisation

dans l’Archipel, mais il reposait aus-

si sur une redistribution relative-

ment égalitaire des fruits de la pros-

périté, aiguillonnée par de puis-

sants contrepoids (syndicats, mou-

vements sociaux, etc.) au pouvoir

économique. Avec certes des inéga-

lités, chacun voyait son niveau de

vie s’améliorer. La majorité se sen-

tait portée par le même courant et

est né, à l’époque, le sentiment d’ap-

partenir à une vaste classe moyen-

ne moins définie en termes de reve-

nus que de participation à la

consommation de la société de mas-

se naissante et d’adoption des

modèles culturels qu’elle véhiculait.

Depuis la bulle spéculative des

années 1980, marquée par l’appari-

tion d’une ostentation dans le luxe

inconnue auparavant, puis son écla-

tement au début de la décennie sui-

vante, c’est le partage des eaux.

L’écart entre gagnants et perdants

se creuse.

La crise sociale a progressé à un

rythme plus lent que la crise écono-

mique mais elle se fait davantage

sentir aujourd’hui sur les plus fai-

bles, même si le lien social est main-

tenu. Derrière une façade paisible,

les inégalités se sont accrues et,

avec elles, des symptômes de malai-

se : le nombre des suicides, dont

beaucoup sont dus à des facteurs

économiques (faillites, pertes d’em-

ploi), sont en augmentation (30 000

par an) ; la petite criminalité se déve-

loppe et, bien que l’Archipel reste

un des pays les plus sûrs du monde,

les braquages, cambriolages avec

violence et vols à la tire progressent

à un rythme inquiétant.

Le taux de chômage (5,5 %), en

légère régression, est enviable pour

d’autres pays, mais il donne une

image partielle de la situation de

l’emploi. Dans les grandes agglomé-

rations, une pléthore de petits bou-

lots permet à beaucoup de se

débrouiller et de ne pas émarger

sur les statistiques du chômage. En

province, la situation est plus diffici-

le. Partout, la précarisation de l’em-

ploi s’accroît et le nombre des sala-

riés ayant un statut permanent

diminue. Les employés non régu-

liers (contrat périodiquement

renouvelable ou temps partiel)

représentent désormais un quart

du salariat, soit 14,5 millions de per-

sonnes en 2002 (un nombre qui a

doublé par rapport à 1987). Les fem-

mes, qui constituent le gros contin-

gent des employées à temps partiel,

reçoivent un salaire équivalent à

60 % de celui d’une employée à sta-

tut permanent. Un diplôme n’est

plus le passeport pour un emploi.

Autre disparité : alors que les

hauts revenus ne sont pas, ou peu,

touchés par la crise, celui des ména-

ges à statut intermédiaire diminue.

Selon une enquête de l’agence

nationale de la fiscalité, en 2002 le

salaire annuel moyen d’un salarié

du secteur privé se chiffrait à

4478 000 yens (35 180 euros), soit

62 000 yens de moins que l’année

précédente (cinquième baisse d’affi-

lée depuis 1997). Beaucoup de sala-

riés en fin de carrière, qui se

croyaient protégés par l’emploi à

vie, ont été laminés par les restruc-

turations et ont vu leur revenu dras-

tiquement réduit en perdant leur

travail. Cette baisse généralisée du

revenu disponible engendre un phé-

nomène nouveau : la désépargne.

Les Japonais ont longtemps eu la

réputation d’être de gros épar-

gnants. Le montant de l’épargne

reste considérable : 1 400 000 mil-

liards de yens en mars 2002, mais il

adiminué de 2 % par rapport à l’an-

née précédente. La déflation pallie

partiellement cette diminution du

revenu mais le taux d’épargne des

ménages n’en est pas moins en bais-

se : il est passé de 11 % en 1998 à

6,6 % en mars 2002. La diminution

du revenu disponible conduit les

Japonais à puiser dans leurs écono-

mies pour maintenir leur niveau de

vie.

Conjuguées aux inquiétudes

pour les retraites en raison du

vieillissement rapide de la popula-

tion, ces nouvelles disparités enta-

ment le compromis social qui a pré-

valu au cours de la période de pros-

périté. Chaque jour se pose de

manière plus aiguë au Japon le

dilemme équité-efficacité.

Philippe Pons

1

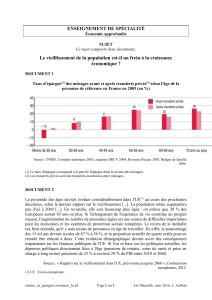

Le redressement

de l’économie

est-il assuré ?

Le Japon, deuxième économie

mondiale forte de 127 millions

d’habitants, devrait afficher cet-

te année un taux de croissance

de 2,5 %, après 0,2 % seulement

en 2002 et 0,4 % au cours des

douze mois précédents.

Si l’on met de côté le court rebond

de l’année 2000 lorsque le pro-

duit intérieur brut (PIB) nippon

avait augmenté, de façon éphémè-

re de 2 %, il faut remonter à 1996

pour enregistrer un pareil redé-

marrage qui, cette fois, pourrait

mettre un terme à treize ans de

dépression – consécutive à l’écla-

tement de la bulle immobilière

spéculative – et à la quasi-faillite

du système bancaire pour cause

de créances douteuses. Cette repri-

se, marquée par une hausse excep-

tionnelle de 3,9 % au deuxième tri-

mestre, est tirée en grande partie

par les exportations (selon le

Fonds monétaire international

[FMI] elles devraient croître de

7,7 % cette année) qui, délaissant

un temps les Etats-Unis, se sont

réorientées vers la zone asiatique,

en particulier vers la Chine.

Mais la bonne performance de l’in-

vestissement privé (+ 6,2 % en

base annuelle) est aussi à signa-

ler, preuve que les entreprises

japonaises ont repris leurs investis-

sements productifs alors que la

consommation privée ne devrait

croître que de 1,1 % cette année,

après une augmentation de 1,4 %

en 2002.

Autre bonne nouvelle, le redres-

sement de la Bourse. Depuis le

mois d’avril, l’indice Nikkei de

225 valeurs a progressé de plus

de 30 %, l’une des meilleures per-

formances à l’échelon mondial.

Celle-ci s’accompagne d’un net

redressement des marges bénéfi-

ciaires des entreprises nippones

qui, pour nombre d’entre elles,

revoient à la hausse leurs pers-

pectives de résultats.

L’automobile japonaise redresse

la tête jusqu’à vendre davanta-

ge aux Etats-Unis que quelques-

uns des constructeurs locaux

comme Chrysler. L’électronique

affiche également de belles per-

formances. En revanche, cer-

tains fleurons baissent la garde.

C’est le cas de Sony qui, après

avoir accusé une baisse de 25 %

de ses résultats trimestriels, a

décidé la suppression de

20 000 emplois (13 % de ces

effectifs mondiaux) en trois ans,

dont 7 000 au Japon.

2

Quels sont

les points noirs

qui demeurent ?

La principale préoccupation rési-

de dans le taux de chômage qui

refuse de descendre au-dessous

de 5 % (il devrait être de 5,5 %

cette année, contre 5,4 % en

2002), signe que la reprise s’ef-

fectue encore sans véritable

création d’emplois. Comparé

aux taux de chômage que

connaît l’Europe (près du dou-

ble), celui du Japon peut paraî-

tre faible mais, outre que le

pays a été longtemps habitué à

un taux historiquement beau-

coup plus bas, il faut aussi tenir

compte d’un chômage potentiel

caché, résultant de multiples

emplois non productifs encore

préservés pour des raisons de

cohésion sociale.

Longtemps considéré comme un

impératif, le nettoyage des

bilans bancaires a été entrepris

depuis plusieurs années. Mais

de l’avis des spécialistes, beau-

coup reste à faire. Au cours de

l’exercice 2002-2003, les créan-

ces douteuses du secteur bancai-

re ont été ramenées à l’équiva-

lent de 220 milliards d’euros. Un

mieux, certes, mais le chiffre res-

te impressionnant. Prudente,

l’agence de notation Fitch se

contente de prendre acte de l’en-

gagement de retour à la rentabi-

lité pris par les grands établisse-

ments bancaires.

3

Quelles sont

les conséquences

de « l’effet yen » ?

Le yen fort – il se négocie actuel-

lement autour de 108 yens pour

un dollar – commence à handica-

per les entreprises exportatrices

nippones. Si ce raffermissement

devait se poursuivre, jusqu’à

voir la monnaie japonaise grim-

per à 105 yens pour un dollar,

l’impact – négatif – sur la crois-

sance pourrait atteindre 0,5 %,

estime la firme Daiwa. Certains

spécialistes considèrent cepen-

dant que le véritable seuil d’aler-

te se situe à 100 yens pour un

dollar.

les salariés en fin

de carrière qui

se croyaient

protégés par

l’emploi à vie ont

été laminés par les

restructurations

QUESTIONS-RÉPONSES

Conjoncture

DOSSIER

L’écart entre gagnants et perdants

de l’économie nipponne se creuse

On s’assure pour chaque année que les bébés

viennent au monde avec un système de

retraite équilibré pour les quatre-vingt-quinze

prochaines années. Et on joint un ajustement

glissant d’« équilibre automatique »

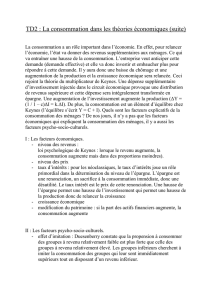

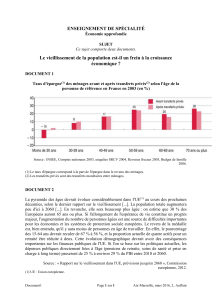

Evolution des résultats nets des

principalesbanquesjaponaises,

en milliardsde yens

PRÉVISIONS OPTIMISTES

Source : Fitch *Prévisions 2004/2003

89/9093/94 97/98 01/02

2 000

0

-2000

- 4000

-6000

700*

II/LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003

Même si l’archipel nippon

connaît une reprise conjonctu-

relle qui se traduit par l’améliora-

tion des résultats de quelques

grandes entreprises et de meilleu-

res performances à l’exportation,

rien n’a fondamentalement chan-

gé dans la situation économique

japonaise. Comment expliquez-

vous, alors, le regain d’intérêt

actuel des investisseurs étrangers

pour le pays ?

En réalité, tout dépend de l’analy-

se à court terme, ou à long terme,

qui est faite de la situation.

Si on se place dans le long terme,

les pays avancés sont entrés dans

une période de chute de la croissan-

ce depuis les crises pétrolières du

début des années 1970. Cette baisse

se conjugue à une libéralisation du

secteur financier qui incite les capi-

taux excédentaires à chercher des

profits rapides (Bourses, bons

d’Etat, immobilier…). La volatilité

des marchés s’explique par ces

déplacements de fonds et par la

bulle économique américaine. De

crise financière en crise financière,

l’économie américaine chevauche

les « bulles » et leur éclatement grâ-

ce au jeu habile du président de la

Réserve fédérale américaine, Alan

Greenspan, sur les taux d’intérêt.

Les Etats-Unis ayant asséché les

autres marchés, nous assistons à un

retour des investisseurs vers le

Japon qui entraîne un rebond de la

Bourse. Pour autant, tout optimis-

me sur la santé de l’économie japo-

naise me paraît prématuré.

Acourt terme, la reprise actuelle

est favorisée par l’essor du marché

chinois et le rebond américain. Mais

cette éclaircie risque d’être éphémè-

re : l’euphorie actuelle pourrait dis-

paraître dès l’année prochaine.

Les Etats-Unis pratiquent, en

effet, une politique de double défi-

cit, commercial et budgétaire. Cette

situation risque de forcer l’adminis-

tration Bush à une dévalorisation

abrupte du dollar qui mettra l’éco-

nomie japonaise en grave difficulté.

Outre les effets négatifs sur les

exportations à destination des Etats-

Unis, la baisse du billet vert entraî-

nera celle du yuan chinois (les deux

monnaies sont liées) qui pèsera, à

son tour, sur les exportations japo-

naises sur le continent. L’embellie

conjoncturelle que connaît le Japon

est dépendante de l’étranger et les

problèmes internes de l’économie

ne sont pas résolus pour autant.

Le gouvernement de Junichiro

Koizumi essaye néanmoins de

remédier aux problèmes des

mauvaises créances des banques

qui « plombent » toute reprise

durable…

Il existe, à l’étranger, un grand

malentendu sur la politique financiè-

re du cabinet Koizumi et de son

ministre de l’économie et des servi-

ces financiers, Heizo Takenaka. Il ne

fait guère de doute que l’apurement

des mauvaises créances des banques

est essentiel. Mais la politique actuel-

le manque de cohérence et de trans-

parence. Beaucoup d’éléments sont

délibérément cachés par les autori-

tés financières. En mai, par exemple,

le gouvernement a décidé d’injecter

2000 milliards de yens (15,7 mil-

liards d’euros) pour recapitaliser la

banque Resona. Pourquoi Resona

alors que Mitsui Trust est dans une

situation bien pire ? Et pourquoi un

montant aussi colossal ? Vraisembla-

blement – mais cela n’a pas été dit –

parce que l’évaluation de la situation

comptable de Resona réalisée deux

mois auparavant par les autorités

financières avait été largement sous-

estimée.

La politique financière menée

montre que le gouvernement cher-

che à protéger les dirigeants des

banques, en cachant l’ampleur des

mauvaises créances. D’un côté, il

sauve des banques en les nationali-

sant de facto par des injections de

fonds publics (comme dans le cas

de Resona) et, de l’autre, il annonce

son intention de privatiser les pos-

tes, c’est-à-dire l’énorme « pacto-

le » de l’épargne postale. C’est un

peu contradictoire.

Le Japon s’engage-t-il sur la

voie du néolibéralisme prônée

par les Anglo-Saxons ?

Depuis les années 1980, les écono-

mistes formés aux Etats-Unis domi-

nent la scène, au Japon comme en

Corée du Sud. Leur qualité est jugée

au nombre d’articles qu’ils publient

dans les revues américaines.

Les thèses néolibérales ont été

importées ici sans le moindre esprit

critique – en particulier par l’actuel-

le équipe au pouvoir –, et encensées

simplement parce qu’elles étaient

d’origine américaine. La solution

miracle à tous les problèmes est la

privatisation. Par exemple celle des

régies des autoroutes, l’un des che-

vaux de bataille du cabinet de Juni-

chiro Koizumi. Il vaudrait mieux, à

mon sens, examiner les mécanis-

mes de corruption qui ont conduit à

leur énorme déficit et y remédier

plutôt que de les privatiser.

Le néolibéralisme au Japon est

une combinaison du culte du

«tout-marché » et de la « diplo-

matie des faucons », qui dans les

deux cas emboîtent le pas aux

néoconservateurs américains. Le

problème actuel du Japon est

qu’il ne parvient pas à concilier le

marché et une forme de social-

démocratie. Cet écartèlement est

àl’origine des fortes tensions qui

traversent aussi bien la majorité

libérale-démocrate que l’opposi-

tion démocrate.

La crise que traverse le Japon

depuis plus d’une décennie a eu

pour effets d’aggraver les inégali-

tés sociales. Qu’en pensez-vous ?

Les inégalités sociales sont la

conséquence la plus préoccupante

de la crise actuelle. Mais c’est aus-

si une question qui est largement

passée sous silence : 20 % des

ménages n’ont aucune épargne, il

y a 3,3 millions de chômeurs, 2 mil-

lions de travailleurs précaires âgés

de 15 à 20 ans et, si on ajoute à ce

chiffre les femmes, on arrive à

plus de 10 millions de travailleurs

précarisés !

Plus encore que la question de

l’écart des revenus, c’est celle des

inégalités croissantes entre les

tranches d’âge, les sexes et l’édu-

cation qui est grave. Il apparaît au

Japon une fragmentation sociale

qui fait que les intérêts indivi-

duels ne parviennent plus à

converger vers des revendications

communes. Le rôle des corps

intermédiaires (syndicats, coopé-

ratives, associations, etc.) s’ame-

nuise, tandis que les médias pré-

sentent une image schématisée

de la réalité, réduite à quelques

dichotomies simplifiées.

Les classes moyennes sont sur la

défensive et ce sentiment d’inquié-

tude se diffuse, nourrissant un

«petit nationalisme » qui est à l’ori-

gine de réactions émotionnelles.

Prenez l’exemple de l’enlèvement

de Japonais par la Corée du Nord.

L’opinion applaudit au durcisse-

ment de l’attitude du gouverne-

ment vis-à-vis de Pyongyang ou

lorsque tombent des têtes de

bureaucrates. Mais personne ne

propose une véritable politique de

rechange tenant compte de la crise

sociale et fondée sur un projet de

bien-être social.

Propos recueillis par

Philippe Pons

S

il’on veut prendre la

mesure des menaces qui

pèsent sur les mécanis-

mes de solidarité et de

protection sociale japo-

nais, il est nécessaire de

revenir sur une idée reçue selon

laquelle la politique industrielle

menée avec succès par l’Etat japo-

nais ne fut pas contrebalancée

par une politique sociale digne de

ce nom. Si la crise financière se

double de sérieux doutes sur la

viabilité du système de développe-

ment économique du pays, c’est

parce qu’un certain type de politi-

que sociale est aujourd’hui remis

en cause.

Cette politique sociale, le Parti

libéral démocrate (PLD) au pou-

voir l’avait élaborée dès 1979,

avec la formule de « société de

bien-être à la japonaise ». En uti-

lisant le terme de « société de

bien-être », il évitait de parler

d’« Etat providence » et, en préci-

sant « à la japonaise », le pays

affirmait qu’il ne voulait pas suivre

le chemin de la social-démocratie

européenne.

La priorité fut donnée à la solida-

rité au sein de la famille et de l’en-

treprise. Pour compenser les insuf-

fisances de cette solidarité commu-

nautaire, le citoyen a été invité à

s’en remettre aux assurances pri-

vées, la protection sociale publi-

que n’étant pensée que comme un

recours ultime. La tentation est

grande de voir dans cette insistan-

ce sur la solidarité communautai-

re soit l’expression d’un simple

conservatisme social soit le résul-

tat du poids politique des organisa-

tions patronales, soucieuses de

contenir le niveau des prélève-

ments obligatoires. Elle reflète un

compromis social ancien qui est

remis en cause sans qu’une solu-

tion de rechange n’apparaisse.

Dès les années 1920, les élites

commencèrent à promouvoir

l’idéologie du « familialisme »

dans l’entreprise qui offrait un

mode d’intégration sociale fon-

dée sur les corps intermédiaires, à

savoir l’entreprise et la famille.

Ce mode d’intégration se révéla

être une réponse viable et de long

terme à la question sociale et un

fondement solide pour le dévelop-

pement économique du pays, en

répondant à des besoins essen-

tiels des acteurs de la société

industrielle. Ainsi, pour les entre-

prises, l’élaboration de systèmes

de rémunération et de promotion

récompensant l’engagement à

long terme du salarié permit de

créer des liens de dépendance qui

se trouvèrent être un mode de

rationalisation du travail particu-

lièrement efficace. Pour le tra-

vailleur, elle offrait une certaine

sécurité financière et un statut res-

pectable dans la société.

Jusqu’à ces dernières années,

l’Etat favorisa ce mode d’intégra-

tion sociale afin de compenser les

insuffisances d’un filet de sécurité

sociale public qui n’a jamais

atteint les niveaux européens,

tout en cherchant à garantir le

plein emploi par des investisse-

ments massifs dans les travaux

publics, des incitations financiè-

res à l’embauche et au maintien

de l’emploi, conjugué à une pro-

tection des petites et moyennes

entreprises (PME).

Apartir des années 1950, l’urba-

nisation et la quasi-disparition en

ville de la famille de trois généra-

tions, conjuguées au recul de la

norme de la femme au foyer

depuis une vingtaine d’années,

ont progressivement sapé les

bases idéologiques et matérielles

de cet édifice. Surtout, depuis

l’éclatement de la bulle financière

au début des années 1990, les

grandes entreprises ont commen-

cé à nourrir des doutes sur la vali-

dité de la « gestion à la japonai-

se » et ont eu tendance à rompre

les termes du compromis social,

ouvrant une crise, non seulement

dans les mécanismes de solidari-

té, mais plus largement dans les

modes d’intégration sociale.

Aujourd’hui, l’Etat ne semble

pas avoir une politique cohéren-

te et à la hauteur des enjeux de

ce qu’il faut bien appeler une

«nouvelle question sociale ».

L’importance des déficits publics,

le vieillissement de la population

et l’effondrement de l’opposi-

tion socialiste dissuadent le gou-

vernement d’aller plus loin dans

le développement d’un Etat pro-

vidence, destiné à prendre le

relais de corps intermédiaires

déficients.

En s’en remettant à une politi-

que de dérégulation et en voulant

augmenter la part des assurances

privées et des fonds de pension,

le premier ministre Junichiro Koi-

zumi affirme sa foi en un marché

autorégulateur. Dans le même

temps, il donne des gages aux

politiciens qui, soucieux de main-

tenir leurs réseaux de finance-

ment, poussent à un soutien de

l’emploi par des subventions et

des investissements publics et à

un renflouement du système ban-

caire, qui contribuent à aggraver

les déficits des finances publiques

et à désorienter encore davanta-

ge l’opinion.

Bernard Thomann,

chercheur à la Maison

franco-japonaise et chercheur

invité à l’Institut des sciences

sociales de l’université de Tokyo

CHRONIQUE

Dites 35 !

l’état n’est pas

prêt à développer

une politique

sociale

cohérente

Masaru Kaneko, professeur d’économie à l’université Keio de Tokyo

«Le gouvernement protège les banquiers,

en cachant l’ampleur des mauvaises créances »

fSpécialiste des finances publiques,

Masaru Kanako, né en 1952,

est professeur d'économie à l'université

Keio à Tokyo.

fConnu comme un critique

de la politique du gouvernement

de Junichiro Koizumi,

il est l'auteur de plusieurs ouvrages

récents à succès :

Antiglobalisation, la stagnation

à long terme (tiré à 75 000 exemplaires)

et La Grande Transformation économique,

(publié en octobre et déjà vendu

à 35 000 exemplaires), non disponibles

en France.

MASARU KANAKO

Menaces sur la « société de bien-être à la japonaise »

par Serge Marti

DOSSIER

«Le problème actuel de l’Archipel est qu’il

ne parvient pas à concilier le marché et une

forme de social-démocratie. Cet écartèlement

est à l’origine des fortes tensions

qui traversent aussi bien la majorité libérale-

démocrate que l’opposition démocrate »

17 , dernier

jour pour payer la taxe d’habita-

tion, une facture qui s’est alour-

die pour les impôts locaux dans

l’ensemble de l’Hexagone

(+ 2,2 % en moyenne) avec des

pics de hausse bien supérieurs

dans certains départements tels

que le Gers (+ 21 %) ou encore les

Alpes-de-Haute-Provence

(+ 15 %). La raison de cette envo-

lée ? En partie, bien sûr, le trans-

fert des charges de l’Etat vers les

collectivités locales, induit par la

décentralisation. Mais Patrick

Devedjian, le ministre délégué

aux libertés locales, a trouvé une

autre explication à laquelle on

n’avait pas encore songé. C’est la

faute des 35 heures, « responsa-

bles, à elles seules, de 45 % de

l’augmentation », affirme-t-il

dans un entretien au quotidien

France-Soir.

La responsabilité, selon lui,

incombe « aux transferts non

financés de l’Etat vers les collecti-

vités locales, effectués sous le gou-

vernement précédent, et non à la

décentralisation, qui n’est pas

encore mise en œuvre », assu-

re-t-il. Toujours les 35 heures,

pauvre Martine Aubry ! Il y a quel-

ques semaines, au plus fort de la

vive offensive lancée par une par-

tie de la majorité parlementaire

contre la réduction du temps de

travail (RTT), l’essayiste Nicolas

Baverez estimait, au détour d’un

entretien consacré à son best-sel-

ler sur le « déclinisme », à savoir

La France qui tombe (Perrin), que

la réduction du temps de travail

était, en partie, responsable de…

l’augmentation de l’alcoolisme

et des violences domestiques ! Le

propos a été ultérieurement

démenti par l’intéressé. En revan-

che, dans la bouche d’un ancien

conseiller spécial d’un ministre

ministre délégué, l’accusation,

fortement polémique, a une

autre signification.

C’est le moment – involontaire

–choisi par les économistes de

la Caisse des dépôts et consigna-

tions (CDC-Ixis) pour publier une

étude sur le sujet prudemment

titrée : « Un essai d’analyse sans

apriori des effets des 35 heures

en France ». De ce document, il

ressort que « les lois de Marti-

ne » ont constitué « une politique

contracyclique assez puissante »

qui a généré la création de quel-

que 310 000 emplois pour la seu-

le période 1999 à 2001 inclus,

«financés par l’argent public »

d’une manière « assez coûteuse »

puisque le coût d’un emploi créé

«est de l’ordre de grandeur du

salaire par tête ».

Estimant « qu’en aucun cas » le

passage aux 35 heures « ne peut

avoir provoqué la crise cyclique

présente », ce qui n’exclut pas,

cependant, un effet « appauvris-

sant » dans la perspective du

vieillissement de la population,

les auteurs de l’étude considè-

rent qu’il s’agit là d’un mécanis-

me qui va réduire de 2,5 %, envi-

ron, le niveau de production

(mais pas la croissance potentiel-

le) à partir de la date de retour

du taux de chômage à son

niveau d’équilibre.

Dans le détail, on relève que la

réduction effective du travail en

France (de 7,5 % entre le début

1999 et la fin de 2001) a débou-

ché sur « une absence de freinage

visible du rapport salaire réel/tête

mais sur un accroissement de la

productivité horaire de cinq

points environ, par rapport à la

tendance générale, avec, en paral-

lèle, une réduction de 2,5 points

environ de la productivité par

tête. Il en résulte que, grâce aux

gains de productivité horaire,

environ les deux tiers des effets

dus à la baisse de la durée du tra-

vail ont été compensés par une

hausse de la productivité horai-

re ».

Admettant que la RTT est

«une politique chère », au

même titre que toutes les politi-

ques de soutien de l’emploi par

la baisse des charges sociales,

les rédacteurs de ce document

«sans a priori » concluent sur

trois remarques. D’abord, le pas-

sage aux 35 heures étant, de fait,

une politique « violemment

contracyclique de créations d’em-

ploi », il était « adapté aux situa-

tions de recul conjoncturel de l’ac-

tivité » de ces dernières années.

Ensuite, que le nombre d’heures

travaillées « est devenu beau-

coup plus faible en France qu’au

Japon et dans les pays anglo-

saxons », un élément qui vient

s’ajouter à un départ à la retrai-

te plus précoce qu’ailleurs dans

notre pays.

Enfin, pour ce qui est de l’ave-

nir, « le problème avec les 35 heu-

res est leur irréversibilité », admet-

tent-ils, expliquant que « lors-

qu’on passe d’une situation de

sous-emploi (2001-2004) à celle,

escomptée, du plein emploi (à par-

tir de 2008 ?), on voudrait être

capable d’accroître l’offre de tra-

vail alors que les 35 heures l’ont

irrémédiablement réduite ».

Une série de constatations,

non polémiques, qu’il faudrait

exporter en Allemagne, où le

débat sur le temps de travail a

pris une vigueur particulière ces

derniers jours, non seulement

entre économistes et personnel

politique, mais aussi entre les

industriels favorables à une

réduction destinée à préserver

l’emploi (c’est le cas du construc-

teur automobile Opel, qui est pas-

sé aux 30 heures) et la majorité

des chefs d’entreprise qui, au

contraire, voudraient l’allonger

jusqu’à 43 ou 45 heures par

semaine. Un détail : personne n’a

pensé à interroger Martine sur le

sujet.

LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003/III

europe

Derniermois

connu

LES INDICATEURS FRANÇAIS

Source : Insee, Douanes

*Solde de réponses,CVS, en %** en glissement

Consommation desménages

Taux d'épargne

Pouvoird'achatdesménages

(en millionsd'euros)

Créationsd'entreprises

16 %

(T2/03)

Variation

sur unan

+ 3,4 %

(sept. 03)

+ 3,9 %

–0,5 %

(T2/03 -T3/02)

2949

(mai03)

+5,9 %**

26 635

(sept. 03)

+ 2,4 %**

756

(août 03)

– 12,1 %

0,9

%

(T2/03)

0,8 %

(T2/03 -T3/02)

Enquête mensuelle sur le moral

desménages*–29

(oct. 03)

– 12

Enquête mensuelle dansl'industrie

*

Opinion deschefsd'entreprise

sur les perspectivesgénéralesde production

–21

(oct. 03)

–37 %

(entreavril 03

etoct. 03)

Défaillancesd'entreprises

pardate de publication

Commerce extérieur

L

’échec de la cinquième

conférence ministérielle

de l’Organisation mon-

diale du commerce

(OMC), tenue à Cancun

(Mexique) en septem-

bre, a flatté le sentiment national

indien. Depuis la précédente confé-

rence de Doha (Qatar), en 2001,

New Delhi avait clairement choisi

de sortir de son habituel isolement.

C’est donc logiquement qu’à Can-

cun elle s’est retrouvée parmi le

groupe des 21 – composé du Brésil,

de la Chine, de l’Afrique du Sud, et

de dix-sept autres pays –, pour

dénoncer les subventions aux agri-

culteurs de l’Union européenne

(UE) et des Etats-Unis, et s’opposer

aux « questions de Singapour »

portant sur les investissements, la

politique de la concurrence, la facili-

tation des échanges et la transpa-

rence des marchés publics.

En jouant la carte de la rupture à

Cancun, l’Inde a signifié qu’elle pré-

férait un échec momentané à un

mauvais compromis. Pourtant, à

long terme, le pays entend moins

affaiblir l’institution genevoise que

d’y modifier les rapports de force.

Mettre en cause les négociations

commerciales en cours ne l’empê-

che pas, dans le même temps, de

chercher à attirer les investisse-

ments étrangers. En visite officielle

en France, début novembre, le

ministre du commerce et de l’indus-

trie, Arun Jaitley – très en pointe de

la fronde à Cancun –, a vanté aux

industriels français les atouts de

son pays : croissance, confiance,

réformes, opportunités.

Alors que les échéances électora-

les se rapprochent, le plébiscite des

investisseurs étrangers représente

un enjeu essentiel pour la croissance

et l’emploi. Début décembre, quatre

Etats de l’Union indienne iront aux

urnes, et 2004 verra les élections

générales, au terme du mandat du

gouvernement d’Atal Bihari Vaj-

payee. Pour quel bilan ?

Côté croissance, les indicateurs

sont positifs. Après le ralentisse-

ment enregistré ces dernières

années, le pays s’apprête, avec une

croissance de l’ordre de 7 % cette

année selon les dernières prévi-

sions, à renouer avec ses records

du milieu des années 1990. L’infla-

tion, de l’ordre de 4 % en 2003,

demeure maîtrisée et les réserves

de devises atteignent près de 90 mil-

liards de dollars pour un revenu

national qui a franchi la barre des

500 milliards de dollars. Après des

années de sécheresse, la bonne

mousson de 2003 devrait relancer

fortement la production agricole,

tirant elle-même la production

industrielle, tandis que les services

–industries du logiciel, délocalisa-

tions de services informatisés de

multinationales – poursuivent leur

montée en puissance. Les investis-

sements étrangers sont aussi à la

hausse : longtemps voisins de 2 mil-

liards l’an, ils étaient de 4 milliards

en 2002 (6 milliards avec les inves-

tissements de portefeuille).

Reste à confirmer les prévisions

dans la durée. Deux points restent

inquiétants. D’une part, la dette

publique totale équivaut au pro-

duit national brut (PNB), et les défi-

cits publics s’aggravent. En corollai-

re, les investissements publics conti-

nuent de baisser, malgré de grands

équipements routiers en cours.

En dépit des avancées mises en

lumière par les autorités, nombre

d’analystes indiens et étrangers

soulignent les lenteurs des « réfor-

mes de seconde génération », les

plus sensibles politiquement. Les

privatisations (partielles le plus sou-

vent) ont rapporté 3 milliards de

dollars depuis 2000, avec en tête les

cessions de VSNL (télécoms), Maru-

ti (automobile), IPCL (produits

pétroliers), Balco (aluminium). Les

critiques soulignent moins les opé-

rations conclues que les atermoie-

ments ou les obstacles dans la pour-

suite du processus. Ainsi, la déci-

sion de la Cour suprême de ren-

voyer devant le Parlement les priva-

tisations des sociétés Hindustan

Petroleum et Bharat Petroleum,

pourrait bien bloquer toute nouvel-

le avancée. Il n’existe, en effet,

aucun consensus sur les privatisa-

tions, pas même au sein de la coali-

tion au pouvoir, dominée par le Par-

ti du peuple indien du premier

ministre Atal Bihari Vajpayee.

En fait, la reprise de la croissance

indienne illustre les limites du libé-

ralisme que prône le dernier rap-

port de la Banque mondiale sur

l’Inde en souhaitant confiner le

rôle du gouvernement à deux

tâches essentielles : une bonne poli-

tique fiscale et la modernisation

des infrastructures de base, comp-

tant pour le reste sur les investis-

seurs privés, étrangers inclus. C’est

omettre que, dans un régime démo-

cratique, les logiques économiques

doivent s’accommoder d’impéra-

tifs politiques voire électoralistes.

Contre l’option ultralibérale, jugée

socialement trop risquée, le gou-

vernement choisit une voie moyen-

ne. Il repousse à plus tard la réfor-

me du droit du travail et rejette

l’élargissement de l’assiette de l’im-

pôt, tout en soulignant certaines

avancées structurelles : baisse de la

pauvreté (de 36 % à 28 % en dix

ans), hausse tendancielle du reve-

nu national, hausse de la produc-

tion industrielle (+ 67 % en neuf

ans), ouverture accrue à l’écono-

mie mondiale, nouvelle confiance

face à la Chine.

Contre les analystes qui ne

jugent le pays qu’au crible de critè-

res comme les privatisations ou les

investissements étrangers, mais

aussi contre les opposants alter-

mondialistes, qui animeront le

Forum social mondial de Bombay

en janvier 2004, le gouvernement

indien avance à son rythme. Les

électeurs en jugeront bientôt. Il

n’est pas sûr qu’une autre coalition

politique bouleverse vraiment une

stratégie qui, depuis 1991, combi-

ne changements irréversibles et

prudence politique.

Jean-Luc Racine,

directeur de recherche au CNRS,

centre d’études de l’Inde

et de l’Asie du Sud

UE 15

Production industrielle

(août 2003, en %) :

PIB en volume

(2etrimestre2003, en %) :sur unan

sur troismois

Prixàlaconsommation

(septembre2003, en %) :sur unan

sur un mois

EURO 12ALL.BELG.ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNI É.U.JAPON

sur unan

sur un mois

Solde budgétaire(en %)

2002

Dettepublique/PIB (en %)

2002

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX «LE MONDE »/EUROSTAT

Investissement (FBCF)

(2etrimestre2003, en % ) :

sur troismois

Solde commercial

extracommunautaire

(en milliardsd'euros,

août 2003)

*provisoire, **estimations

2,1*1,1 1,7 3,0 2,3*3,0*2,2*1,4 2,3–0,5

0,3*–0,2 0,2 0,2 0,5*0,8*n.d. 0,30,30,0

0,1 – 1,2– 4,0

– 1,7

0,4 – 1,9 1,7–0,7– 1,3n.d.

–0,4 – 2,1 – 0,7–0,9 0,1 3,5 – 0,9 n.d.

n.d.

n.d.

0,2–0,2 0,8 2,3–0,3 0,4 – 1,2 2,0 2,5 3,0

–0,1 – 0,1 – 0,1 0,7–0,3–0,1 – 0,6 0,6 0,8 1,0

–2,2–3,5 0,1 0,1 – 3,1 – 2,3– 1,6– 1,5 – 3,2**

6960,8 105,8 53,8 59 106,752,4 38,5 60,3**

141,9**

6,5 14,2 0,4 – 3,71,6 2,7 2,4 – 5,043,5 3,8

–0,1 0,2 2,7 0,8 0,0– 1,5 – 0,4 1,21,8 2,6

(avril 03) (avril 03)

– 8,0**

1,9*

0,3*

–0,1

–0,4

0,5

0,0

– 1,9

62,3

1,3

–0,2

(1ertrimestre

2003)

(juillet 03)(juillet 03) (juillet 03) (juin 03) (juillet 03) (juillet 03)

(août)

pays en transition

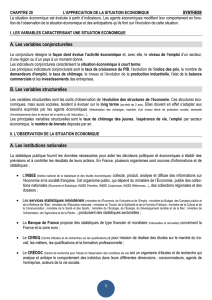

Nombre de bateaux en 2002 etévolution par rapport à1997 (en %)

FORTE RÉDUCTION DE LA FLOTTE DE PÊCHE DE L'UNION

Source : Eurostat

-4

-15

-17

-8

-8

-13

-15

-10

-4

-20

+12

-10

-12

Grèce

Italie

Espagne

Portugal

France

Royaume-Uni

Danemark

Finlande

Allemagne

Suède

Irlande

Pays-Bas

Belgique

19 747

16 045

14 887

10427

8088

7 379

3874

3571

2 247

1 820

1 448

932

130

le pays s’intègre

à son rythme,

à l’économie

mondiale

et attire

les investisseurs

innovation

UN CHIFFRE

+6,9

c’est la hausse,

en points,

du baromètre

conjoncturel zew

en allemagne,

en novembre

aEN 2002, on dénombrait 91 000 bateaux de pêche dans les Etats membres

de l’Union européenne (UE), soit 11 % de moins que les 102 000 bateaux

recensés en 1997.

aLA GRÈCE compte le plus grand nombre de bâtiments de pêche (19 747),

mais, en termes de puissance (calculée en kilowatt), ce sont l'Italie (1,3 mil-

lion de KW), l'Espagne (1,3 million) et la France (1,1 million) qui viennent

en tête. Le nombre de bateaux a le plus chuté en Suède, puis en Espagne, au

Danemark et en Italie. L'Italie, l'Espagne et la Finlande ont enregistré les

diminutions les plus notables en termes de puissance (– 15 % chacun).

aL'IRLANDE se distingue des Etats membres de l'UE, en enregistrant une

augmentation de la dimension de sa flotte au cours de la période tant en

nombre de bâtiments (+ 12 %) qu’en puissance (+ 8 %).

Le baromètre allemand

ZEW, qui mesure les prévisions

de conjoncture à horizon de six

mois dans le secteur financier,

afortement rebondi en novem-

bre, à son plus haut niveau

depuis juillet 2002. L’indice a

augmenté de 6,9 points, à

67,2 points. Une progression

plus importante que prévu par

les analystes, qui tablaient sur

une avancée de 4,7 points, à

65 points, selon une étude

publiée par la banque UBS.

L’optimisme retrouvé du sec-

teur financier « est nourri sur-

tout par l’ampleur surprenante

de la progression des entrées de

commandes industrielles en sep-

tembre », après deux mois de

stagnation, a commenté l’insti-

tut de conjoncture dans un

communiqué. « Le récent

rebond des marchés boursiers et

un euro affaibli » ont égale-

ment dopé l’indice, poursuit le

ZEW.

La hausse du baromètre de

conjoncture semble confirmer

le redémarrage de l’économie

allemande, qui devrait avoir

enregistré à nouveau une légè-

re croissance de juillet à fin

septembre.

LES PAYS DE L'EST COMMERCENT DAVANTAGE ENTRE EUX

Source : FMI

75

70

65

60

55

50

16

14

12

10

8

6

4

Part de l'UE, en %

(échelle de gauche)

Exportationsen milliardsde dollars

(échelle de droite)

95 969798 99 00 0102 03

L’Inde renoue avec une croissance record

Contribution desfondationsàlarecherche, en pourcentage duPIB

LA FONDATION POUR LA RECHERCHE,UN OUTIL NÉGLIGÉ

Source : ministère de larecherche

0,24

0,16

0,11

0,10

0,04

Japon

Suède

Etats-Unis

Grande-Bretagne

France

BOUSSOLE

aLA CROISSANCE DES PAYS DE L’EST, futurs membres de l’Union européenne

(UE), ne souffre pas trop du ralentissement en Europe de l’Ouest : le pro-

duit intérieur brut (PIB) devrait augmenter en moyenne de 3,5 % en 2003

et en 2004. Ce dynamisme s’explique, outre le maintien de la demande

intérieure, par la vigueur des exportations.

aLES EXPORTATIONS se font pour les deux tiers à destination de l’UE. Mais

le retour des flux internes à la zone (13 % du total aujourd’hui) est un

bon signe pour la région, qui a su également, depuis un an, tirer parti de

la reprise aux Etats-Unis – presque 5 % des exportations (CDC-Ixis).

Après des années de sécheresse, la bonne

mousson de 2003 devrait relancer fortement

la production agricole, tirant elle-même

la production industrielle…

UNE PUISSANCE COMMERCIALE DE PLUS EN PLUS AFFIRMÉE

Source : Banque mondiale *prévisions

3

4

5

6

7

8

94 9694 95 969798 99 00 020198 00 02 03*

Evolution annuelle duPIB,

en pourcentage

Volume desexportations,

en milliardsde dollars

7

4,9 4,4

257

293

384

412

386

399

571

461

593

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

aDANS DE NOMBREUX PAYS, la recherche, et en particulier la recherche

médicale, canalise des fonds privés de particuliers ou d’entreprises par le

biais de fondations.

aEN FRANCE, l’Institut Pasteur, l’Institut Curie ou l’Association française

contre les myopathies (AFM) suivent ce modèle, mais cette forme juridique

est encore peu développée. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux

associations et aux fondations étend les avantages fiscaux des fondations et

de leurs donateurs, tandis qu’un « statut type » de « fondation à caractère

scientifique » ou de « fondation de recherche » est créé.

IV/LE MONDE/MARDI 18 NOVEMBRE 2003

SUVA (Fidji)

de notre envoyé spécial

L

es grues encombrent à

nouveau le ciel de Suva,

la capitale de Fidji. « En

deux ans, le visage de la vil-

le a changé, explique un

diplomate. On voit des

bureaux, des résidences et des com-

merces apparaître ici et là. Un centre

commercial va bientôt ouvrir ses por-

tes. » Le nombre de permis de

construire a augmenté de 29 %

entre 2001 et 2002. Ce boom immo-

bilier s’explique en partie par l’essor

du tourisme. La première pierre

d’un hôtel Four Seasons de

800 chambres devrait être prochai-

nement posée. Le nombre de visi-

teurs étrangers devrait approcher

cette année le record enregistré en

1999. « Le coup d’Etat de mai 2000 a

stoppé net l’arrivée de touristes, se

souvient Patrick-Antoine Decloitre,

un Français qui diffuse sur Internet

un bulletin quotidien d’information

intitulé Flash d’Océanie.Mais les Fid-

jiens se sont mis au boulot et ont

remonté la pente. »

Le tourisme est aujourd’hui le pre-

mier pourvoyeur de devises, avec

285 millions d’euros en 2002 contre

190 millions huit ans plus tôt. Aus-

traliens et Néo-Zélandais viennent

toujours en masse dans ce superbe

pays perdu au milieu du Pacifique

sud, où les habitants sont parmi les

plus accueillants de la planète, mais

le nombre de visiteurs asiatiques,

américains et européens est égale-

ment en hausse constante. Tirée par

l’immobilier et le tourisme, la crois-

sance du produit intérieur brut

(PIB) devrait atteindre cette année

5,1 %, et près de 4 % ces deux pro-

chaines années. Des chiffres à faire

pâlir d’envie de nombreux pays

européens…

« Le pays est parti de tellement bas

après le coup d’Etat qu’il ne lui était

pas bien difficile de vite décoller »,

souligne Philippe Liege, conseiller

de coopération et d’action culturel-

le à l’ambassade de France à Suva.

Parce que le coup d’Etat visait à écar-

ter du pouvoir le premier ministre

d’origine indienne Mahendra

Chaudhry, la plupart des membres

de cette « minorité », qui représen-

te en fait 40 % des 830 000 habitants

du pays, ont longtemps refusé d’in-

vestir par peur de se voir une nouvel-

le fois menacés d’expulsion. « Les

coffres des banques débordent de

liquidités, déclare Amraiya Naidu,

l’ambassadeur itinérant du premier

ministre, Laisenia Qarase. Mais

l’amélioration du climat politique a

ramené la confiance et commence à

débloquer l’investissement. »

La bonne santé de l’économie fid-

jienne s’explique également par la

croissance des transferts de fonds

d’émigrés partis nombreux tenter

leur chance à l’étranger : 110 mil-

lions d’euros en 2003, quatre fois

plus qu’en 1994. Une grande partie

de cette somme est versée par des

militaires en mission sous le casque

bleu de l’Organisation des Nations

unies (ONU), et par les joueurs de

rugby recrutés en Australie, en Nou-

velle-Zélande et en Europe.

Mais plusieurs écueils menacent

la bonne santé de l’économie fidjien-

ne. Pour éponger son déficit budgé-

taire, l’Etat a emprunté 470 millions

d’euros au Fonds de pension natio-

nal auquel les salariés sont obligés

de cotiser, le Fiji National Provident

Fund. « Il sera incapable de rembour-

ser ses obligations lorsqu’elles vien-

dront à échéance d’ici cinq à huit

ans », prévient un professeur de

l’Université du Pacifique sud (USP).

Par ailleurs, les entreprises étrangè-

res restent réticentes à investir dans

ce pays politiquement instable. « Les

investissements étrangers ne représen-

tent même pas 10 % du PIB », relève

un diplomate en poste à Suva. L’atti-

tude assez « désinvolte » de nom-

breux salariés effraie aussi les

employeurs potentiels. « Un de mes

amis dirige une société de 200

employés qui fabrique des chaussures,

raconte Philippe Liege. Chaque

semaine, la moitié d’entre eux dispa-

raissent dans la nature après avoir tou-

ché leur salaire hebdomadaire, et

reviennent après avoir tout dépensé.

Reste que, tous les lundis, il faut recru-

ter cent nouveaux salariés ! »

L’industrie textile traverse égale-

ment une période difficile après plu-

sieurs années d’embellie qui ont vu

son chiffre d’affaires passer de 77 à

133 millions d’euros entre 1994 et

2002. « L’Etat a attiré beaucoup de

sociétés étrangères en leur promettant

de ne pas payer d’impôt pendant trei-

ze ans, explique Joni Madraiwiwi, un

des plus grands avocats de Suva. Cet

abattement atteint aujourd’hui son

terme, et de plus en plus d’usines fer-

ment leurs portes. »

La crise de l’industrie sucrière reste

toutefois le plus grave danger qui

menace le développement du pays.

Près d’un quart de la population vit

de la culture de la canne à sucre, dont

la production représente une valeur

de 116 millions d’euros en 2003. Or la

productivité de cette activité ne cesse

de chuter. « Au début des années

1980, nous étions parmi les plus pro-

ductifs au monde, avec un rendement

de 8 tonnes à l’hectare. Ce chiffre est

aujourd’hui de 4,9 tonnes…, se lamen-

te Charles Walker, le président du

comité de réforme sur le sucre mis en

place par le gouvernement. Les plan-

teurs reçoivent de l’Union européenne

des subventions en fonction du poids

de canne produit, et non pas de sa

teneur en sucre. Ils ne cherchent donc

pas à cultiver des plantes de bonne

qualité. » Ce système, qui coûte 1 mil-

lion d’euros par semaine à Bruxelles,

devrait prendre fin en 2007. « D’ici là,

nous devons absolument devenir com-

pétitifs », prévient M. Walker.

Un objectif qui sera difficile à rem-

plir sans une réforme du droit fon-

cier. La terre appartient en effet aux

Fidjiens de souche, qui louent leurs

champs à des planteurs presque

tous d’origine indienne. Mais une

majorité des baux ne sont pas

renouvelés, les propriétaires préfé-

rant laisser leurs terres en friche. Le

poids du sucre dans l’économie ne

cesse ainsi de chuter. La volonté du

gouvernement de développer le

cinéma (le tournage d’Anaconda II

vient de se terminer sur l’île de Viti

Levu) ou le commerce d’acajou (Fid-

ji possède la plus grande forêt de

cette essence au monde) ne pourra

jamais compenser la disparition de

l’industrie sucrière, qui aurait des

conséquences sociales catastrophi-

ques. De sombres nuages pour-

raient bientôt apparaître au-dessus

des plages de sable fin…

Frédéric Therin

HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Trente ans après

le choc pétrolier

le tourisme

est aujourd’hui

le premier

pourvoyeur

de devises,

avec 285 millions

d’euros en 2002

L

aFrance va mal, la Fran-

ce tombe », lançait il y a

quelques jours, dans le

quotidien Les Echos, l’an-

cien ministre de l’écono-

mie et des finances,

Dominique Strauss-Kahn. « Le gou-

vernement ponctionne les classes

moyennes qui consomment, pour

redistribuer aux contribuables aisés,

qui ont tendance à davantage épar-

gner. Résultat mécanique : la

consommation baisse en France,

pour la première fois depuis plus de

dix ans, et le taux d’épargne s’élève

à des niveaux jamais atteints depuis

1974. » Rapporté au revenu dispo-

nible brut, le taux d’épargne des

Français s’établit juste au-dessus

de 17 %, ce qui le situerait parmi

les plus élevés des grands pays

industrialisés. Il ne faudrait pas

chercher plus loin l’origine des

maux de l’économie française et

de ses contre-performances en

matière de croissance : déficit de

consommation et excédent d’épar-

gne. Les Français seraient trop

fourmis et pas assez cigales. Le

contraire des Américains.

Sauf que ce taux de 17 %, et plus

encore sa comparaison avec celui

d’autres grandes nations, doit être,

selon les économistes, considéré

avec prudence. Comme le notent

les experts de l’Insee dans une étu-

de consacrée au taux d’épargne

des ménages français, « les chiffres

officiels, publiés directement par les

instituts nationaux de statistique,

font apparaître une très forte hétéro-

généité des taux d’épargne entre

pays. Toutefois, une analyse appro-

fondie de la mesure du taux d’épar-

gne montre que la lecture n’est pas

simple. D’une part, plusieurs mesu-

res coexistent, d’autre part, elles peu-

vent être fortement conditionnées

par les règles institutionnelles des

pays ». C’est le taux d’épargne bru-

te qui fait référence en France,

mais c’est le taux d’épargne nette

(c’est-à-dire diminuée de l’amortis-

sement du capital fixe des ména-

ges) qui est retenu aux Etats-Unis

ou en Allemagne.

La façon dont on intègre ou pas

les dépenses de protection sociale

au revenu disponible induit, aussi,

d’importantes différences. « Si les

transferts sociaux en nature sont

inclus dans le revenu, rappelle

l’Insee, celui-ci est plus élevé mais

l’épargne reste inchangée car la

consommation des ménages est éga-

lement augmentée des mêmes mon-

tants : le taux d’épargne est donc

révisé à la baisse. » Patrick Artus,

chef économiste chez CDC-Ixis,

estime pour sa part qu’il y a « un

biais statistique qui réduit la mesu-

re du taux d’épargne des ménages

dans les pays où une partie impor-

tante des dépenses de santé et

d’éducation est privée et réellement

à la charge des ménages ».

Au total, selon l’Insee, « en adop-

tant une mesure unique, commune

àtous les pays et retenue pour être

la plus robuste, le taux français

occuperait une position médiane au

sein du groupe des grands pays

industrialisés ». En 2001, selon l’Or-

ganisation de coopération et de

développement économiques

(OCDE), le taux d’épargne des

ménages français s’inscrivait à

11,4 %, un niveau nettement supé-