Sclérose tubéreuse de Bourneville : spectres cliniques,

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008

16

Sclérose tubéreuse de Bourneville : spectres cliniques,

démarche diagnostique, prise en charge pratique

Tuberous sclerosis: clinical spectrum, diagnosis, treatment

●● C. Chiron*

* Neuropédiatre et directeur de recherche Inserm, hôpital Necker, Paris.

POINTS FORTS

Le diagnostic de sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)

repose sur la clinique et l’IRM cérébrale.

La STB est une aff ection autosomique dominante d’expres-

sivité variable, liée à des mutations sur deux anti-oncogènes,

TSC1 et TSC2, qui codent pour l’hamartine et la tubérine.

La STB est la première cause de spasmes infantiles.

L’examen de la peau est essentiel chez tout patient présen-

tant une épilepsie.

Le vigabatrin (Sabril®) est un traitement efficace des

spasmes infantiles qui doit être instauré précocément.

Il faut surveiller régulièrement les reins par échographie

(angiomyolipomes).

En cas de grossissement ou de multiplication des angio-

myolipomes, un suivi néphrologique spécialisé est indispen-

sable pour prévenir le risque de rupture hémorragique et de

dégénérescence maligne.

Un suivi par IRM cérébrale est recommandé pendant l’en-

fance pour surveiller les nodules sous-épendymaires situés

près des trous de Monro, qui peuvent grossir et être source

d’hypertension intracrânienne.

La découverte d’un rhabdomyome cardiaque anténatal

doit faire suspecter une STB chez le fœtus et faire rechercher

une STB chez les parents.

Le suivi de la STB chez l’adulte jeune, en particulier la

femme, doit inclure une consultation de pneumologie pour

dépister une éventuelle lymphangioléiomyomatose, rare

mais sévère.

Mots-clés : Sclérose tubéreuse – Épilepsie – Angiomyo-

lipome – Rhabdomyome

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

C

lassée parmi les phacomatoses, la sclérose tubéreuse de

Bourneville (STB) touche environ 8 000 personnes en

France, soit environ 100 naissances par an. Génétique-

ment déterminée, la STB peut toucher de nombreux organes.

La gravité de la maladie est surtout le fait de l’épilepsie et du

retard mental, mais les complications rénales, pulmonaires et

tumorales cérébrales, quoique plus rares, peuvent mettre en

jeu le pronostic vital.

SIGNES NEUROLOGIQUES

Environ 60 % des patients ont une épilepsie, qui débute le plus

souvent dans l’enfance. Il s’agit toujours d’une épilepsie partielle

mais avec, dans la moitié des cas, des spasmes infantiles avant

un an, puis un syndrome de Lennox-Gastaut après 4-5 ans.

Quand l’épilepsie reste partielle, les enfants peuvent avoir une

intelligence normale ou subnormale, avec des défi cits neuro-

psychologiques sélectifs en rapport avec la localisation des tubers

(par exemple des diffi cultés logicomathématiques en cas de tuber

pariéto-occipital droit) [1]. Les crises sont contrôlables par les

médicaments, en particulier le vigabatrin et la lamotrigine, chez

la moitié des patients environ (2, 3). Elles sont directement en

rapport avec les tubers, qui se comportent comme des foyers

épileptogènes (4), mais avec une épileptogénicité plus ou moins

SUMMARY

Tuberous sclerosis is a genetic neurocutaneous syndrome

involving 1/8.000 adults and children. Diagnosis lies on

clinical features and cerebral MRI. Onset is often epilepsy,

usually partial, but generalized seizures may be associated

within West or Lennox-Gastaut syndromes. Vigabatrin is

the key treatment of infantile spasms. Cognitive develo-

pment may range from normal to severely delayed with

autism, mainly due to epilepsy impact. Intraventricular

astrocytoma may increase in size in the brain and must

be followed. Dermatological features include achromic

spots and angiofi broma of the face. Kidneys often disclose

angiomyolipoma. Some of them carry a risk of hemorragic

rupture that should be avoided by surgical partial exeresis

or iterative embolisations. Some others may degenerate

and lead to nephrectomy. Pulmonary lymphangioleiomyo-

matosis is rare, but it involves young adult woman with a

severe prognosis. Discovering cardiac rhabdomyoma is

the most frequent way to prenatal diagnosis. Identifying a

mutation is supportive, but the prenatal counseling remains

highly diffi cult.

Keywords: Tuberous sclerosis – Epilepsy – Angiomyoli-

poma – Rhabdomyoma.

▶

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008

17

Figure 2.

IRM avec tubers et dysplasie corticale associés dans

la STB (patient de 10 mois). L’IRM en séquence T1 montre des

tubers en hyposignal et une malformation corticale associée

en occipital gauche.

Figure 1.

La tomographie par émission de positons (TEP) avec le fl uoro-désoxyglucose (FDG) et l’alpha-méthyl-tryptophane (AMT) dans la

STB (patient de 8 ans). L’IRM en séquence FLAIR (A) montre plusieurs tubers en hypersignal (fl èches). La TEP avec le FDG (B) montre un hypo-

métabolisme au niveau de ces tubers (fl èches). La TEP avec l’AMT (C) montre une hyperfi xation au niveau du tuber épileptogène tandis que

les autres tubers sont hypofi xants (fl èches).

IRM Flair TEP-FDG TEP-AMT

AB C

marquée repérable par la fi xation en TEP (tomographie par

émission de positons) de l’alpha-méthyl-tryptophane (AMT)

marqué au carbone-11 (fi gure 1) [5]. Ainsi, lorsque un seul tuber

donne des crises et qu’elles sont pharmacorésistantes, on peut

proposer une chirurgie d’exérèse après délimitation de la zone

épileptogène par EEG intracrânien (6).

Quand il s’y associe des crises généralisées, le risque de retard

mental sévère et de troubles comportementaux majeurs du

type de la psychose et de l’autisme est au contraire très élevé.

Ce pronostic a cependant été complètement transformé par le

vigabatrin, grâce auquel, s’il est donné tôt, les spasmes de la STB

disparaissent dans près de 100 % des cas (7). Mais ce médicament

a une toxicité rétinienne avec un risque de rétrécissement du

champ visuel périphérique qui nécessite son suivi ophtalmo-

logique régulier, réalisé par une équipe entraînée.

En général, les troubles psychiatriques de la STB sont asso-

ciés à un retard mental. Le plus fréquent est l’autisme, qui

touche 60 % des enfants présentant une STB. Il est attribué à

un dysfonctionnement cortical bitemporal et sous-cortical, et

à un dysfonctionnement du tronc cérébral, du cervelet et des

noyaux caudés. Chez l’adulte, les troubles du comportement

associés à la STB sont plus rares certes, mais ils sont surtout mal

connus. Seule une évaluation neuropsychologique et compor-

tementale systématique de ces patients pourrait permettre d’en

comprendre la ou les causes et de les prendre en charge de façon

adaptée. Quelques cas de révélation de STB à l’âge adulte par

une psychose ou un état d’agitation ont été rapportés.

Le diagnostic de forme neurologique de STB repose sur l’IRM

cérébrale qui montre des tubers corticaux et des nodules sous-

épendymaires (lésions malformatives congénitales),

parfois

calcifi és et même découverts à l’occasion d’une première crise

sur une tomodensidométrie (scanner), voire fortuitement sur

une radio du crâne.

Y sont souvent associées des malforma-

tions corticales focales ou multifocales évoquant sur l’IRM des

dysplasies corticales focales (fi gure 2). Tubers et dysplasies

sont diffi ciles à détecter chez l’enfant de moins de 2 ans car

l’immaturité de la myéline diminue la diff érenciation blanc-

gris ; la séquence FLAIR aide au diagnostic à cet âge (8). Il est

maintenant certain que ces anomalies sont déjà présentes à la

naissance et ne grossissent pas ensuite.

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008

18

Figure 3.

Astrocytome à

cellules géantes dans la STB

(patient de 12 ans). L’IRM en

séquence T1 avec injection

de gadolinium montre un

volumineux astrocytome

sous-épendymaire au

niveau du trou de Monro

droit, qui prend le contraste

et obstrue la cavité ventri-

culaire. Une indication

chirurgicale de dérivation

externe puis d’exérèse a été

posée dans ce cas.

Figure 5.

Tumeurs péri-unguéales de Koenen.

Figure 4.

Angiofi bromes

de la face.

Il n’en est pas de même des nodules sous-épendymaires qui,

pour ceux situés près des trous de Monro, peuvent grossir et

donner des astrocytomes à cellules géantes (fi gure 3), source

d’hydrocéphalie et d’hypertension intracrânienne gravissime

quand ils entravent l’écoulement du liquide céphalorachidien.

Une dérivation et/ou une exérèse chirurgicale sont alors néces-

saires,

qu’il est préférable de réaliser avant l’apparition de l’hyper-

tension intracrânienne

(9).

l’exérèse des plus gros d’entre eux. Les

tumeurs de Koenen

apparaissent en règle générale chez l’adulte, sous les ongles,

et sont indolores.

MANIFESTATIONS RÉNALES

On trouve des kystes rénaux par l’échographie chez environ 20 %

des patients. Ils se développent généralement dans l’enfance et

sont asymptomatiques. Leur nombre reste stable à l’âge adulte

(10) et ils ne nécessitent aucun traitement.

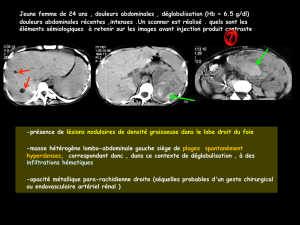

Plus préoccupants sont les angiomyolipomes rénaux, qui

touchent 60 % à 80 % des patients adultes avec STB. Souvent

bilatéraux, multiples et volumineux, ils apparaissent dans l’en-

fance, mais ne régressent pas, et leur incidence augmente à l’âge

adulte (10). Ce sont des tumeurs bénignes, mais susceptibles de

se rompre spontanément, sources d’hémorragie rétropéritonéale

potentiellement grave nécessitant alors une néphrectomie en

Les tubers sont assez proches, sur le plan neuropathologique,

des dysplasies corticales ou de l’hémimégalencéphalie. La

lamination corticale normale y est en eff et absente et on y

trouve des cellules malformées, des cellules gliales géantes

de type balloon cells et, en proportion plus réduite que dans

les dysplasies, des neurones géants. Les tumeurs intraventri-

culaires, quant à elles, sont uniquement constituées d’astrocytes

géants et ont un potentiel tumoral mais sans aucun critère

de malignité.

SIGNES DERMATOLOGIQUES

Ce sont les signes les plus fréquents de la STB : macules hypo-

chromiques (97 % des cas), angiofi bromes faciaux ou fi bromes

en plaques du visage (75 % à 80 % des cas) [fi gure 4], tumeurs

de Koenen (15 % à 55 % des cas) [fi gure 5], plaques peau de

chagrin (lombaires), lésions confetti. Mais ces signes apparaissent

progressivement, rendant parfois diffi cile le diagnostic précoce

de STB par la porte d’entrée dermatologique. De plus, ils sont

souvent méconnus avant la révélation extradermatologique de

la maladie. Les

taches achromiques

constituent le “marqueur

diagnostique” de la STB sur la peau. Elles sont multiples, de

plusieurs centimètres d’axe, souvent en “feuille de sorbier”. Elles

peuvent être diffi ciles à voir chez le petit nourrisson ou sur

une peau claire et sont alors décelées en lumière ultraviolette.

Leur nombre visible augmente pendant la petite enfance. Les

angiofi bromes

siègent sur le visage, surtout à la racine du nez.

Ils deviennent plus nombreux avec l’âge, peuvent saigner et

causer un préjudice esthétique diffi cile à gérer par les adoles-

cents. On peut proposer d’avoir recours au laser, voire de faire

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008

19

urgence (11, 12). Les angiomyolipomes de plus de 4 cm avec un

contingent vasculaire prédominant, identifi ables par le scanner

et l’IRM, sont ceux qui présentent le plus de risques de rupture,

le syndrome préfi ssuraire se traduisant alors par des douleurs

lombaires inhabituelles qui doivent alerter (11-14). La préven-

tion de cette rupture hémorragique passe par la chirurgie ou

l’embolisation.

Le risque de tumeurs malignes du rein est augmenté dans la STB.

Elles peuvent apparaître dès l’enfance (15-17). Leur diagnostic

précoce est compliqué par la présence des angiomyolipomes

et c’est souvent leur croissance rapide qui attire l’attention (18).

C’est dire l’importance d’une surveillance régulière de ces mani-

festations rénales par une équipe radiologique expérimentée.

ATTEINTE PULMONAIRE

Il s’agit d’une lymphangioléiomyomatose (LAM), prolifération

diff use de cellules musculaires lisses anormales conduisant au

développement de lésions kystiques multiples dont l’aspect

tomodensitométrique est caractéristique. Ces lésions se révèlent

par une dyspnée, voire un pneumothorax. La prévalence de la

LAM dans la STB est de 25 % à 40 %, mais elle concerne les

patients adultes et presque exclusivement les femmes. L’évo-

lution peut se faire vers l’insuffi sance respiratoire terminale

(nécessitant une transplantation) et le décès.

ATTEINTES OCULAIRES

La prévalence des hamartomes rétiniens s’élève à 44 % chez des

patients adultes avec STB, les nodules typiques ne représentant

que la moitié de ces lésions qui sont toujours asymptomatiques,

les autres pouvant évoquer à tort un processus malin. Par ailleurs,

des aires de dépigmentation rétinienne ont été signalées chez

40 % des patients contre seulement 6 % des sujets normaux ;

elles pourraient donc être une aide au diagnostic de STB. Il faut

néanmoins une bonne expertise de neuro-ophtalmologie pour

identifi er ces lésions rétiniennes avec fi abilité.

ATTEINTES CARDIAQUES

La STB donne des tumeurs cardiaques bénignes, des rhab-

domyomes, qui sont souvent de découverte échographique

anténatale et régressent spontanément. À moins d’obstacle,

rare et lié à la localisation, par exemple, sur une valve cardiaque,

leur pronostic est excellent et leur prise en charge se limite à

une surveillance.

GÉNÉTIQUE ET DIAGNOSTIC ANTÉNATAL

La STB a une transmission dominante mais son expression est

très variable (formes seulement cutanées ou seulement cardia-

ques, formes frustes ou formes sévères, etc.) [19] et 75 % des cas

sont sporadiques. La STB est liée à des mutations sur deux gènes,

TSC1 et TSC2, des anti-oncogènes codant respectivement pour

la tubérine et l’hamartine. Ces deux protéines sont diminuées

dans le cerveau, le rein et le cœur des patients avec STB, expli-

quant l’apparition de tumeurs hamartomateuses (24). La tubérine

et l’hamartine sont des contrôleurs de mTOR (mammalian

target of rapamycin), d’où les premiers essais thérapeutiques

avec la rapamycine, un inhibiteur de mTOR, in vitro, sur des

modèles animaux et chez quelques patients avec angiomyo-

lipomes rénaux, lymphangioléiomyomatose pulmonaire ou

astrocytomes à cellules géantes,

intraventriculaires

.

Les deux tiers des cas environ sont des mutations de novo. La

recherche de mutation dans les gènes TSC1 et TSC2 est encore

assez longue et coûteuse, et on ne peut en identifi er aucune dans

environ 15 % des cas cliniquement certains. Le diagnostic reste

donc encore clinique. Dans les formes dites “frustes”, l’étude

moléculaire peut apporter une aide, mais souvent il s’agit de

mutations en mosaïque, dont l’identifi cation est encore plus

aléatoire (21). La mise en évidence de la mutation est néanmoins

la possibilité la plus fi able de diagnostic prénatal : l’IRM cérébrale

et l’échographie cardiaque anténatales restent les examens les

plus aisés, mais des faux positifs et des faux négatifs sont possi-

bles avec les deux (22, 23). Toutefois, le conseil génétique reste

extrêmement diffi cile dans la mesure où l’histoire naturelle de la

STB est mal connue, en particulier à l’âge adulte, et le pronostic

n’est pas constamment défavorable, même en cas de localisation

cérébrale. Un enfant, dont un parent était porteur, est récemment

né après la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire (DPI).

BILAN DE SURVEILLANCE

Une fois le diagnostic posé, une surveillance régulière du patient

s’impose. La rythmicité des IRM cérébrales n’est pas formel-

lement établie car la fréquence et les facteurs de risque d’ap-

parition des astrocytomes à cellules géantes sont encore mal

connus. Néanmoins, on recommande de pratiquer une IRM

au moins tous les 2 ans s’il existe un nodule sous-épendymaire

situé près des trous de Monro et qui grossit, surtout s’il prend

le gadolinium et n’est pas complètement calcifi é (24). Dans les

autres cas, une IRM tous les 5 ans pourrait suffi re. L’absence

de lésions cardiaques ou ophtalmologiques sur le bilan initial

justifi e de ne plus surveiller ces organes. Il n’en est pas de même

du rein ou du poumon : une échographie rénale annuelle est

nécessaire dès le diagnostic posé, même chez le nourrisson, et

un bilan pulmonaire s’impose systématiquement dès la fi n de

l’adolescence chez la jeune femme.

CONCLUSION

La STB est une maladie unique en raison de la diversité de son

spectre clinique, de son pronostic, de ses traitements possibles

et de sa composante génétique. Sa prise en charge implique de

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008

20

nombreux intervenants, aux diff érents âges de la vie. Un point

capital de la prise en charge des patients qui en sont atteints réside

donc dans la coordination de leur suivi médical et chirurgical. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Harrison JE, O’Callaghan FJ, Hancock E et al. Cognitive defi cits in normally

intelligent patients with tuberous sclerosis. Am J Med Genet 1999;88(6):642-6.

2. Nabbout RC, Chiron C, Mumford J et al. Vigabatrin in partial seizures in

children. J Child Neurol 1997;12(3):172-7.

3. Franz DN, Tudor C, Leonard J et al. Lamotrigine therapy of epilepsy in

tuberous sclerosis. Epilepsia 2001;42(7):935-40.

4. Cusmai R, Chiron C, Curatolo P et al. Topographic comparative study of

magnetic resonance imaging and electroencephalography in 34 children with

tuberous sclerosis. Epilepsia 1990;31(6):747-55.

5. Chugani DC, Chugani HT, Muzik O et al. Imaging epileptogenic tubers in

children with tuberous sclerosis complex using alpha-[11C]methyl-L-tryptophan

positron emission tomography. Ann Neurol 1998;44(6):858-66.

6. Koh S, Jayakar P, Dunoyer C et al. Epilepsy surgery in children with

tuberous sclerosis complex: presurgical evaluation and outcome. Epilepsia

2000;41(9):1206-13.

7. Chiron C, Dumas C, Jambaque I et al. Randomized trial comparing vigabatrin

and hydrocortisone in infantile spasms due to tuberous sclerosis. Epilepsy Res

1997;26(2):389-95.

8. Baron Y, Barkovich AJ. MR imaging of tuberous sclerosis in neonates and

young infants. Am J Neuroradiol 1999;20(5):907-16.

9. De Ribaupierre S, Dorfmuller G, Bulteau C et al. Subependymal giant-cell

astrocytomas in pediatric tuberous sclerosis disease: when should we operate?

Neurosurgery 2007;60(1):83-9.

10. Ewalt DH, Sheffi eld E, Sparagana SP et al. Renal lesion growth in children

with tuberous sclerosis complex. J Urol 1998; 160:141-145.

11. Steiner MS, Goldman SM, Fishman EK, Marshall FF. e natural history of

renal angiomyolipoma. J Urol 1993; 150:1782-6.

12. Nelson CP, Sanda MG. Contemporary diagnosis and management of renal

angiomyolipoma. J Urol 2002; 168:1315-25.

13. Yamakado K, Tanaka N, Nakagawa T et al. Renal angiomyolipoma:

relationships between tumor size, aneurysm formation, and rupture. Radiology

2002;225:78-82.

14. Harabayashi T, Shinohara N, Katano H et al. Management of renal

angiomyolipomas associated with tuberous sclerosis complex. J Urol

2004;171:102-5.

15. Bjornsson J, Short MP, Kwiatkowski DJ, Henske EP. Tuberous sclerosis-

associated renal cell carcinoma. Clinical, pathological, and genetic features. Am

J Pathol 1996;149:1201-8.

16. Henske EP. e genetic basis of kidney cancer: why is tuberous sclerosis

complex often overlooked? Curr Mol Med 2004;4:825-31.

17. Henske EP. Tuberous sclerosis and the kidney: from mesenchyme to

epithelium, and beyond. Pediatr Nephrol 2005;20:854-7.

18. Patel U, Simpson E, Kingswood JC, Saggar-Malik AK. Tuberose sclerosis

complex: analysis of growth rates aids diff erentiation of renal cell carcinoma

from atypical or minimal-fat-containing angiomyolipoma. Clin Radiol 2005;

60:665-673; discussion 663-4.

19. Osborne JP, Jones AC, Burley MW et al. Non-penetrance in tuberous sclerosis.

Lancet 2000;355(9216):1698.

20. Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN et al. Mutational analysis in a cohort of

224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared

with TSC1, disease in multiple organs. Am J Hum Genet 2001;68(1):64-80.

21. Verhoef S, Bakker L, Tempelaars AM et al. High rate of mosaicism in

tuberous sclerosis complex. Am J Hum Genet 1999;64(6):1632-7.

22. Bader RS, Chitayat D, Kelly E et al. Fetal rhabdomyoma: prenatal diagnosis,

clinical outcome, and incidence of associated tuberous sclerosis complex.

J Pediatr 2003;143(5):620-4.

23. Gamzu R, Achiron R, Hegesh J et al. Evaluating the risk of tuberous sclerosis

in cases with prenatal diagnosis of cardiac rhabdomyoma. Prenat Diagn

2002;22(11):1044-7.

24. Nabbout R, Santos M, Rolland Y et al. Early diagnosis of subependymal

giant cell astrocytoma in children with tuberous sclerosis. J Neurol Neurosurg

Psychiatry 1999;66(3):370-5.

P O U R E N S A V O I R P L U S …

Jambaque I, Chiron C, Dumas C et al. Mental and behavioural outcome of

infantile epilepsy treated by vigabatrin in tuberous sclerosis patients. Epilepsy

Res 2000;38(2-3):151-60.

Elterman RD, Shields WD, Mansfi eld KA, Nakagawa J. Randomized trial of

vigabatrin in patients with infantile spasms. Neurology 2001;57(8):1416-21.

Parain D, Penniello MJ, Berquen P et al. Vagal nerve stimulation in tuberous

sclerosis complex patients. Pediatr Neurol 2001; 25(3):213-6.

Asano E, Chugani DC, Muzik O et al. Autism in tuberous sclerosis complex is

related to both cortical and subcortical dysfunction. Neurology 2001;57(7):1269-77.

1

/

5

100%