AP C 2005 : I X

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006

11

INFORMATIONS

EXCLUSION PERCUTANÉE DE L’AURICULE

GAUCHE

(D’après la communication du Pr A. Vahanian)

L’auricule gauche est un “sac” appendu à l’oreillette gauche, sans

fonction spécifique connue, où se forment la majorité des thrombi

intracardiaques emboligènes. Dans la fibrillation auriculaire (FA)

non valvulaire, la majorité des thrombi proviennent de l’auricule

gauche.

Afin d’éviter la formation d’un thrombus emboligène chez les

patients en FA ayant des contre-indications au traitement anti-

coagulant, une thérapeutique séduisante est l’exclusion de l’au-

ricule gauche. Plusieurs techniques ont été décrites :

– la ligature au cours du remplacement valvulaire mitral,

– l’oblitération par minithoracotomie,

– la ligature systématique au cours d’un pontage aorto-corona-

rien, pour laquelle un essai randomisé est actuellement en cours,

– l’exclusion percutanée de l’auricule, technique développée au

cours de cet exposé.

L’indication clinique doit être posée conjointement par un car-

diologue et un neurologue, après élimination des contre-indica-

tions : thrombose de l’oreillette ou de l’auricule gauche, défor-

mation thoracique sévère, anomalie de l’hémostase. Le geste doit

se dérouler dans un centre médico-chirurgical, sous anesthésie

générale et sous contrôle ETO (échographie transœsophagienne)

permanent. L’implant PLAATO est le modèle d’implant majori-

tairement utilisé. Il est constitué d’une cage de nitinol recouverte

d’une membrane en PTFE (figure 1) et d’ergots permettant son

accrochage dans l’auricule gauche, évitant toute migration ulté-

rieure.

Un cathétérisme transseptal est initialement réalisé sous contrôle

ETO, et le guide est positionné dans l’oreillette gauche. L’injec-

tion de produit de contraste permet de visualiser l’auricule, de le

mesurer et de déterminer la taille de l’implant. Celui-ci est ensuite

mis en place et déployé. Une nouvelle injection de produit de

contraste permet alors de vérifier le bon positionnement du sys-

tème et l’exclusion totale de l’auricule, puis la prothèse est lar-

guée. Après la pose de ce système, le patient reçoit une double

antiagrégation plaquettaire par aspirine + clopidogrel, puis par

aspirine seule à vie. Une antibioprophylaxie de l’endocardite

infectieuse est réalisée pendant 6 mois. Le suivi comprend une

radiographie pulmonaire et une ETO à 4 semaines puis à 6 mois,

ainsi qu’un suivi clinique tous les 6 mois (figure 2).

* Service de cardiologie, hôpital Saint-Antoine, Paris.

** Service de cardiologie, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne.

APIC 2005 : XIX

e

Journée de l’Association

pour l’information cardiologique

●

A.S. Béraud*, S. Langlois**

Membrane

en PTFE

Ergots

Cage de

nitinol

Figure 1. L’implant PLAATO.

Figure 2. Suivi radiologique, ETO et scannographique après exclusion

de l’auricule gauche par PLAATO.

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006

12

INFORMATIONS

Une étude de faisabilité de l’implant PLAATO (Hanna et al.

J Am Coll Cardiol 2004;43:1868-72) a été réalisée sur 111 pa-

tients présentant une fibrillation auriculaire avec un haut risque

d’accident vasculaire cérébral (AVC) embolique, et une

contre-indication aux anticoagulants (antécédent de saigne-

ment grave, international normalized ratio [INR] très instable,

chutes à répétition, problèmes de compliance thérapeutique,

etc.). Les critères d’exclusion étaient la présence d’un throm-

bus dans l’auricule gauche, une contre-indication au cathété-

risme transseptal, une chirurgie, un AVC ou un infarctus

récents, une maladie aortique, valvulaire ou carotidienne

récente. Au total, 98 % des patients ont pu être implantés. Les

complications surviennent le plus souvent lors de l’appren-

tissage de la technique : tamponnade (3,7 %), épanchement

péricardique (4,6 %), complications hémorragiques liées à la

ponction veineuse (2,7 %). Les patients ont été suivis pendant

12,5 mois en moyenne. Huit décès ont été constatés (7,4 %),

aucun n’étant en rapport avec la procédure ni la prothèse. Le

taux de récidive après implantation de PLAATO était de 2,7 %

pour les accidents ischémiques transitoires (AIT) et de 2,7 %

pour les AVC. Sur les échocardiographies transthoraciques

(ETT) de contrôle, il a été retrouvé deux thrombi sans élément

mobile (1,8 %).

Au total, chez ces patients, il a été constaté un taux de récidive

d’AVC de 2,7 %, nettement inférieur au taux attendu de 6,3 %

(selon la classification CHADS, qui stratifie le risque).

En conclusion, l’exclusion de l’auricule gauche percutanée per-

met une réduction significative du risque de récidive d’AVC chez

les patients présentant une fibrillation auriculaire avec une contre-

indication formelle aux anticoagulants. La technique d’implan-

tation nécessite un centre expérimenté de cardiologie interven-

tionnelle, expert en cathétérisme transseptal. Actuellement, les

objectifs sont la définition d’une population cible à haut risque,

une meilleure évaluation de l’anatomie de l’auricule gauche, la

poursuite des études de faisabilité et la réalisation d’études ran-

domisées.

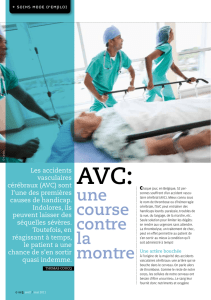

INFARCTUS DU MYOCARDE : TIME IS MUSCLE

(D’après la communication du Pr G. Steg)

À la phase aiguë de l’infarctus du myocarde, la rapidité de revas-

cularisation est primordiale et conditionne le pronostic vital et

fonctionnel à court et à long terme.

Lorsqu’elle a lieu rapidement et dans un centre expérimenté,

l’angioplastie primaire a montré sa supériorité par rapport à la

thrombolyse hospitalière. Cependant, la majorité des patients

ne sont pas admis initialement dans les centres pouvant prati-

quer une angioplastie primaire à tout moment. Plusieurs atti-

tudes peuvent alors être envisagées : transfert immédiat pour

une angioplastie, thrombolyse sur place, ou bien thrombolyse

puis transfert.

Une méta-analyse publiée par M. Dalby dans Circulation en 2003

plaide en faveur du transfert pour angioplastie primaire plutôt

que de la thrombolyse, sauf si celle-ci peut être pratiquée en pré-

hospitalier (figure 3).

Délai douleur-traitement de reperfusion

Plus une thrombolyse est réalisée rapidement, plus elle est effi-

cace, et le gain le plus important est obtenu avant la sixième heure.

En effet, l’effet de la thrombolyse sur la taille de l’infarctus est

d’autant plus grand que celle-ci est précoce. De plus, les traite-

ments thrombolytiques sont beaucoup plus efficaces sur les

caillots frais.

Lorsqu’il est possible de réaliser une angioplastie primaire, le

temps est également un facteur essentiel, d’autant plus important

que l’artère est occluse au moment de la coronarographie

(figure 4). Le délai de reperfusion est ainsi un des facteurs pré-

dictifs de la mortalité à un an, et chaque retard de 30 minutes

augmente de 7,5 % le risque relatif de mortalité à un an.

Thrombolyse

préhospitalière

et transfert

Maastricht

PRAGUE

Air-Pami

CAPTIM

DANAMI 2

PRAGUE 2

Total 0,81 p = 0,86

Angioplastie Thrombolyse

5/75 5/75

Nombre d’événements/

nombre de patients randomisés

7/101 14/99

6/71 8/66

20/421 16/419

52/790 59/782

29/429 42/421

119/1887 144/1863

Risque relatif

0,2 342

1,00,70,50,3

Décès

Dalby M et al. Circulation 2003;108:1809-14.

Figure 3. Méta-analyse comparant le transfert pour angioplastie primaire

ou la thrombolyse (Dalby M et al. Circulation 2003).

Moins de 2 heures

2-4 heures

4-6 heures

Plus de 6 heures

p = NS

p = 0,013

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5,3

2,7

5,9

0

4,1

5,5

9,2

12,7

Pre-PCI TIMI 2-3 Pre-PCI TIMI 0-1

De Luca G et al. J Am Coll Cardiol 2003;42:991-7.

Figure 4. Importance du délai de reperfusion sur la mortalité à un an en

fonction de la perméabilité de l’artère coupable.

Délais intrahospitaliers

Le délai de prise en charge intrahospitalière (délai écoulé entre

l’arrivée à l’hôpital et l’angioplastie) est un des facteurs prédic-

tifs de la mortalité intrahospitalière, avec un délai cible inférieur

à une heure (figure 5).

L’observation des registres a montré que le délai moyen intrahos-

pitalier pour une angioplastie était de 100 minutes, relativement

stable depuis 10 ans. Le délai moyen de transfert à partir d’un hôpi-

tal pour la réalisation d’une angioplastie primaire est de 185 minutes,

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006

13

INFORMATIONS

avec un temps de transport moyen de 130 minutes jusqu’à la salle

de coronarographie. Pour améliorer les délais avant reperfusion des

patients, le simple fait d’éviter les services d’urgences permet d’ac-

célérer la prise en charge spécialisée, donc de diminuer la morta-

lité à court et à moyen terme. La prise en charge des patients à leur

domicile par le Samu permet ainsi de gagner un temps précieux.

Délai douleur-présentation du patient

Le délai écoulé entre le début de la douleur et l’heure de la pre-

mière prise en charge médicalisée est primordial dans le choix de

la stratégie de revascularisation. En effet, si la première prise en

charge est précoce (< 2 heures), la réalisation d’une thrombolyse

préhospitalière permettra de gagner du temps, de diminuer la mor-

talité à un an (5,4 % pour la thrombolyse préhospitalière versus

7,3 % pour l’angioplastie primaire) et la mortalité globale (6,7

versus 8,8 %). Si le patient est pris en charge plus de 2 heures

après le début de la douleur, l’angioplastie primaire est supérieure.

L’impact des délais de prise en charge est différent

selon le moment

Il existe deux périodes pendant lesquelles la rapidité d’interven-

tion est capitale : très précocement jusqu’à 2 h 30, où la quantité

de myocarde nécrosé est directement proportionnelle au temps

écoulé, et entre les sixième et douzième heures, où apparaît le

bénéfice, notamment rythmique, de l’artère perméable (figure 6).

En conclusion, le temps est le facteur essentiel dans la prise en

charge de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë. Le délai

entre le début des symptômes et la reperfusion peut être décom-

posé en plusieurs temps : le délai entre la douleur et la première

prise en charge, les délais de prise en charge spécialisée intra-

hospitalière et le délai de reperfusion. De plus, l’importance du

délai d’action dépend du délai écoulé depuis l’appparition de la

douleur. Enfin, plusieurs facteurs influent sur le choix initial de

la stratégie de reperfusion : le risque hémorragique, le délai

écoulé depuis le début des symptômes, la gravité hémodyna-

mique et le délai de mise en œuvre d’une éventuelle angioplas-

tie dans un centre expérimenté.

INFARCTUS CÉRÉBRAL : TIME IS BRAIN

(D’après la communication du Dr J.M. Olivot)

Pourquoi et comment effectuer une recanalisation artérielle au

cours d’un infarctus cérébral (IC) ? Lorsqu’une artériographie

est réalisée dans les 6 heures après un AVC, une occlusion vas-

culaire est mise en évidence dans 81 % des cas. Cette occlusion

entraîne une baisse du débit sanguin cérébral (DSC) responsable

d’une ischémie cérébrale. Schématiquement, la zone d’ischémie

peut se diviser en deux parties :

– une zone de nécrose définitive,

– une zone de pénombre ischémique où la baisse du DSC pro-

voque une perte des fonctions cellulaires responsable d’un défi-

cit neurologique.

Cette zone de pénombre peut évoluer soit vers la récupération

en cas de restauration d’un DSC normal par la recanalisation

de l’artère occluse soit vers la nécrose en cas de baisse persis-

tante du DSC. Plusieurs facteurs peuvent précipiter l’évolution

de la pénombre vers la nécrose : l’hypoxie, l’hypotension, la

fièvre et l’hyperglycémie. Pour améliorer la perfusion cérébrale,

le patient doit être maintenu à plat et la pression artérielle ini-

tiale doit être respectée, mais contrôlée pour éviter un surrisque

hémorragique.

Le traitement permettant la reperfusion a plusieurs objectifs : la

recanalisation de l’artère occluse et la reperfusion du territoire

en état de pénombre. Ces traitements doivent permettre la régres-

sion du déficit neurologique et la diminution de la mortalité sans

entraîner de transformation hémorragique symptomatique ni d’ef-

fet neurotoxique.

Deux types de thrombolyse sont validés et utilisés :

●Thrombolyse i.v. par rtPA (Actilyse

®

) i.v. à la dose de

0,9 mg/kg dans les 3 heures,

qui permet 40 % de recanalisa-

tion contre 20 % par le placebo, et réduit significativement le

handicap, le déficit et la dépendance à 3 mois. En revanche, elle

possède les effets indésirables précités et n’a pas d’effet sur la

mortalité. Comme pour l’infarctus du myocarde, la thrombo-

lyse par rtPA est d’autant plus efficace qu’elle est précoce

(figure 7).

●Thrombolyse intra-artérielle par r-ProUK (Prolyse

®

)

au

cours d’une artériographie cérébrale (figure 8). Ce traitement a

l’avantage de contrôler la reperméabilisation de l’artère en temps

réel et la possibilité d’associer un geste de revascularisation méca-

nique (dilatation et stenting). Malheureusement, le r-ProUK a été

retiré du marché par le fabricant.

p < 0,05

8

6,7

1,8

7

6

5

4

3

2

0

1

< 1 h

9/394 > 1 h

7/105

Pourcentage de mortalité

intrahospitalière

Juliard JM et al. Am J Cardiol 2003.

Figure 5. Importance du délai de la prise en charge intrahospitalière sur

la mortalité hospitalière.

Évolution du devenir

selon la stratégie de traitement

A à B

A à C

B à C

D à B

D à C

Pas de bénéfice

Bénéfice

Bénéfice

Dommage

Dommage

D

C

BA

100

80

60

40

20

0

0481216 2420

Temps entre le début des symptômes et la reperfusion

Importance du sauvetage myocardique

Période critique dépendant du temps

But : sauvetage myocardique Période indépendante du temps

But : ouvrir l’artère responsable de l’infarctus

Pourcentage de réduction

de la mortalité

Gersh BJ et al. JAMA 2006;293:979-86.

Figure 6. Importance des délais selon le temps.

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006

14

INFORMATIONS

Le doppler transcrânien permet le monitoring de la recanalisa-

tion artérielle au cours de la thrombolyse, mais il a également un

rôle actif de renforcement du traitement thrombolytique

(figure 9).

●La transformation hémorragique symptomatique,

com-

pliquant 6 % des IC thrombolysés contre 1 % des IC non traités.

Il existe des facteurs favorisants, qui sont pour certains des contre-

indications à la thrombolyse : infarctus cérébral massif,

HTA > 185/110 mmHg, diabète, traitement anticoagulant asso-

cié, microsaignements visibles en IRM. De plus, les transforma-

tions hémorragiques sont plus fréquentes lorsque la thrombolyse

n’est pas pratiquée par un neurologue spécialiste (moins bon res-

pect des indications et des contre-indications). Une solution pour-

rait être la télémédecine, en proposant une expertise spécialisée

dans des centres généraux.

●L’occlusion persistante après thrombolyse.

Des techniques

de sauvetage peuvent être proposées, par exemple une revascula-

risation mécanique sous couverture d’antiagrégants plaquettaires

par Reopro®. Cependant, cette démarche n’a pas été validée.

●La réocclusion,

qui peut survenir après recanalisation de l’ar-

tère par thrombolyse intraveineuse ou intra-artérielle. Dans ce

cas également, des techniques, non validées, peuvent exception-

nellement être proposées : thrombolyse combinée intraveineuse

et intra-artérielle, traitement antiagrégant par Reopro®, ou revas-

cularisation mécanique.

●

No-Reflow : malgré une artère perméable à l’artériographie,

certains patients ne s’améliorent pas cliniquement, et on constate

au doppler des résistances élevées, témoignant d’une obstruction

de la microcirculation.

●La destruction définitive du tissu cérébral,

secondaire à la durée

d’occlusion et à la taille du territoire pris en charge par l’artère atteinte.

Cette destruction pourrait être prévenue par l’administration de trai-

tements neuroprotecteurs destinés à augmenter la durée de survie des

cellules cérébrales et à diminuer l’effet neurotoxique du rtPA.

Dans la prise en charge des IC à la phase aiguë, il existe deux cas

particuliers : l’occlusion du tronc basilaire et la dissection carotide.

●

L’occlusion du tronc basilaire est un événement grave : 90 %

des cas se compliquent de décès du patient ou d’un déficit majeur

(locked in syndrome) ; en revanche, le risque de transformation

hémorragique est plus faible. En conséquence, des délais de revas-

cularisation plus longs sont acceptés, jusqu’à 12 heures, et les

stratégies de revascularisation peuvent être combinées (throm-

bolyse i.v., i.a., revascularisation mécanique).

●

La dissection de l’artère carotide interne survient le plus sou-

vent chez des sujets jeunes. Elle a pour conséquence la baisse du

débit sanguin cérébral par la constitution d’un hématome de paroi

obstruant la lumière artérielle, et la formation de microthrombi

intravasculaires en regard de la dissection. On peut alors propo-

ser une angioplastie de la carotide interne avec pose d’un stent

ou une thromboaspiration du thrombus en regard.

En conclusion, le traitement thrombolytique de l’IC est validé

uniquement dans les 3 heures suivant la constitution du déficit,

et permet une amélioration fonctionnelle de 40 % à 3 mois contre

placebo. Il est important de sélectionner les patients candidats à

la thrombolyse pour éviter des effets indésirables parfois graves

(transformation hémorragique symptomatique), et cette sélection

peut être effectuée précisément par l’IRM (figure 10). Il ne faut

pas négliger le rôle du doppler transcrânien qui permet de moni-

torer et de potentialiser la thrombolyse.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0,5

0,0

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Temps écoulé entre le début de l’AVC et le traitement (mm)

Odds-ratio ajusté

Figure 7. Impact du délai d’administration du rtPA sur la récupération

du handicap neurologique (score de Rankin mRS).

Figure 8. Thrombolyse intra-artérielle par Prolyse

®

.

40

30

20

10

0

Cible

Contrôle

t-PA bolus 30 60 90 120

Minutes

Pourcentage de patients

Alexandrov AV et al. N Engl J Med 2004;351:2170-8.

Figure 9. Impact du monitoring du doppler transcrânien sur la recana-

lisation artérielle après thrombolyse.

Cependant, la thrombolyse, quelle que soit la technique utilisée,

n’est pas toujours efficace en termes de recanalisation artérielle et

de récupération fonctionnelle. Il existe plusieurs causes d’échec,

et, pour chacune, des solutions spécifiques sont proposées.

La Lettre du Cardiologue - n° 394 - avril 2006

15

INFORMATIONS

Les perspectives sont l’adaptation des stratégies de revasculari-

sation aux causes des IC (causes cardio-emboliques, athérome

intracrânien, dissection) et à leur topographie. De nouvelles stra-

tégies doivent être développées en réponse aux impasses de la

thrombolyse i.v. (occlusion persistante, réocclusion, no reflow).

Actuellement, des essais sont en cours, concernant la sélection

des patients par l’IRM (rôle du mismatch, occlusion persistante,

estimation du risque hémorragique) et le développement de nou-

velles stratégies de thrombolyse i.v. (nouveaux thrombolytiques,

thrombolyses i.v. et i.a. combinées, thrombolyse et neuroprotec-

teurs, télémédecine, etc.). Il sera également nécessaire de préci-

ser le rôle de la revascularisation mécanique et des anti-

GPIIb/IIIa.

EUROPA, qui retrouvent une incidence, respectivement, de mala-

die cérébrovasculaire et de maladie coronaire plus élevée, expli-

quée par l’inclusion de patients en prévention secondaire.

Tous les antihypertenseurs sont-ils équivalents ?

Une méta-analyse publiée en 2005 dans Hypertension compare

les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les inhibiteurs

calciques dans la maladie coronaire. Tout d’abord, quelle que soit

la molécule choisie, une baisse de la pression artérielle systo-

lique de 10 mmHg diminue les prévalences des AVC et des coro-

naropathies de 25 %. À baisse tensionnelle identique, on observe

une diminution de 12 % des coronaropathies en faveur des IEC

et une baisse de 14 % des AVC en faveur des inhibiteurs cal-

ciques.

Dans l’étude VALUE, en prévention primaire chez les patients

hypertendus, le valsartan est moins bénéfique que l’amlodipine en

termes de mortalité par maladie coronaire ou cérébrovasculaire.

L’étude ASCOT, publiée dans le Lancet en 2005, a comparé deux

stratégies antihypertensives (amlodipine ± IEC versus aténolol

± diurétique) chez des patients hypertendus depuis longtemps

avec un équilibre imparfait de leur pression artérielle. L’étude a

été interrompue prématurément en raison d’une différence de

mortalité cardiovasculaire (IDM, AVC, insuffisance cardiaque)

en faveur de l’amlodipine. Cependant, il existe de grandes varia-

bilités entre les deux groupes. Ainsi, dans le groupe amlodipine,

la baisse de la pression artérielle est l’unique facteur de préven-

tion des AVC, alors que le niveau de HDL-cholestérol est le prin-

cipal facteur de prévention des coronaropathies.

Le rôle de la statine a aussi été discuté. Cette classe thérapeu-

tique prévient mieux les coronaropathies que les AVC. Dans

l’étude ASCOT, à baisse tensionnelle égale, l’apport d’atorvas-

tatine 10 mg permet une diminution des coronaropathies et des

AVC, mais pas de l’insuffisance cardiaque. Les résultats selon le

type d’antihypertenseur seront présentés à l’American Heart

Association (AHA). Ainsi, dans la population à haut risque, la

diminution du taux d’événements cardiovasculaires par le trai-

tement antihypertenseur est renforcée par l’apport de l’atorvas-

tatine, avec un taux de 26 % sans traitement, de 16 % sous trai-

tement antihypertenseur et de 11 % sous l’association traitement

antihypertenseur et statine.

LES PROGRÈS EN IMAGERIE CÉRÉBRALE

DES AVC

Les progrès en imagerie cérébrale des AVC ont été développés

par le Dr C. Oppenheim (hôpital Sainte-Anne, Paris).

Devant un déficit neurologique brutal, la démarche diagnostique

initiale conduit à réaliser une imagerie pour différencier l’héma-

tome de l’ischémie artérielle aiguë. L’examen de première inten-

tion le plus souvent choisi est le scanner cérébral. Cette technique

présente des limites marquées par un taux élevé de faux négatifs

(40-50 % pendant les cinq premières heures), une absence de cri-

tères de taille validés, une absence de critères de détection des

signes précoces et une sous-estimation de la zone d’ischémie irré-

versible.

Figure 10. Sélection des patients pour les différentes stratégies de revas-

cularisation par l’IRM.

A.S.B.

PRÉVENTION PRIMAIRE DES INFARCTUS

CÉRÉBRAUX ET MYOCARDIQUES

Le Pr X. Girerd, de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pose la ques-

tion d’une prévention primaire identique dans les infarctus céré-

braux et myocardiques. Il nous rappelle tout d’abord que la pré-

valence de la maladie cardiovasculaire est élevée (28 % pour les

hommes et 37 % pour les femmes), avec une diminution de la

mortalité avant 75 ans entre 1980 et 1995.

Concernant les différents facteurs de risque, l’HTA et l’âge appa-

raissent comme les principaux facteurs communs, avec un rôle

plus important de l’HTA dans la maladie cérébrovasculaire.

En reprenant une étude publiée dans le Lancet en 2002, qui

exploitait une modélisation de la baisse de 20 mmHg de la pres-

sion artérielle systolique, le Pr Girerd nous montre le bénéfice

de la baisse tensionnelle. Celui-ci apparaît majeur dans deux

populations : chez les sujets jeunes avec une cardiopathie isché-

mique et surtout chez ceux avec une maladie cérébrovasculaire.

Les apports sont homogènes quel que soit le type d’AVC, isché-

mique ou hémorragique.

En pratique, la plupart des grands essais (PROGRESS, EUROPA,

ALLHAT, VALUE, ASCOT) étudiant l’incidence de la maladie

coronaire et cérébrovasculaire chez les patients hypertendus trai-

tés ont confirmé l’intérêt de la baisse de la pression artérielle,

avec un bénéfice plus important dans la maladie cérébrovascu-

laire. Une nuance est apportée par les études PROGRESS et

6

6

1

/

6

100%