“ I Génériques : deux ou trois choses que je sais d’eux

“

6 | La Lettre du Cardiologue • n° 470-471 - décembre 2013-janvier 2014

ÉDITORIAL

Génériques : deux ou trois choses

que je sais d’eux

A couple of simple things about generics

Jean-François

Bergmann

Clinique thérapeutique,

service de médecine interne A,

hôpital Lariboisière, Paris.

Il faut féliciter La Lettre du Cardiologue d’avoir eu le courage, ou l’inconscience,

de publier un dossier sur les génériques. Le sujet est crucial mais aussi polémique ;

il a généré quelques craintes légitimes, beaucoup de peurs fantasmagoriques,

quelques cas de patients interpellant mais peu de preuves cliniques solides… Les

articles de ce dossier couvrent bien tous les aspects de la problématique des génériques,

qui semble parfaitement aiguë en France. Mais chacun des auteurs est resté dans

sonrôle : l’administration est restée administrative, en rappelant la situation technico-

réglementaire des génériques, le clinicien aidé du juriste nous transmet ses doutes

cliniques, l’économiste insiste sur “L’Histoire des génériques en France” et sur les

gains économiques potentiels, le pharmacien et le patient soulignent les obstacles

à l’utilisation quotidienne de ces médicaments. Tous ces témoignages sont des plus

instructifs, posant bien le problème mais risquant d’amplifier notre perplexité.

L’éditorialiste se doit donc de faire le juge de paix, et voici quelques éléments que je sais

des génériques, qui m’ont conduit à me mettre dans le camp des“pro-génériques”.

➤Rappelons d’abord que 71 % des médicaments généricables sont aujourd’hui, en France,

utilisés sous forme de génériques, sans que cette évolution n’ait posé de réel problème

sanitaire ; 86 % des antibiotiques sont des génériques et nous n’avons pas vu de flambée de

germes résistants; les génériques des statines n’ont pas entraîné de remontée du

cholestérol. Il est intéressant de noter que les produits génériques “sensibles” sont aussi

ceux qui sont utilisés dans les situations à forte symbolique symptomatique : épilepsie,

hyperthyroïdie, insomnie, douleur, et c’est finalement plus le ressenti et la crainte du

patient qui engendrent la suspicion que la notion de “marge thérapeutique étroite”.

➤Les bornes d’équivalence pour une étude de bioéquivalence entre un générique et un

princeps ont été artificiellement fixées à 80 %-125 %. Cela peut paraître énorme : lorsque

j’achète 1 kg de pommes, je ne veux pas que l’on m’en donne 800 g, et l’épicier ne veut

pas m’en donner 1,250 kg ! Mais il faut dire et redire que ce n’est pas la moyenne des

données pharmacocinétiques qui doit être entre ces bornes d’équivalence, mais

l’ensemble de l’intervalle de confiance de la donnée pharmacocinétique mesurée. Dans

des études de bioéquivalence chez quelques dizaines de volontaires sains, cet intervalle

de confiance est d’au moins 10 % à gauche et à droite de la moyenne, ce qui fait que

finalement les chiffres de bioéquivalence entre le princeps et le générique sont le plus

souvent différents de moins de 5 %. De plus, la variabilité interindividuelle et

intra-individuelle (d’un jour à l’autre) de pharmacocinétique d’un médicament princeps

est bien supérieure à 20 %, alors que l’on parle bien d’un princeps.

➤On essaie de nous faire peur avec ces modifications mineures de pharmacocinétique,

mais n’oublions pas que, lorsqu’un malade est insuffisamment bêtabloqué avec 5mg de

bisoprolol, on passe directement à 7,5mg, soit une variation de 50 % ! À l’inverse, on

donnera la même dose de clopidogrel à une femme de 45kg et à un homme de 120kg.

Alors n’allons pas chercher des poux dans les cheveux des génériques et de leurs

minimes variations cinétiques sans réelles conséquences cliniques démontrées.

➤Il ne faut pas non plus parler éternellement du transfert d’un générique vers un autre

générique. D’une part, les pharmaciens sont souvent fidèles aux mêmes marques de

”

La Lettre du Cardiologue • n° 470-471 - décembre 2013-janvier 2014 | 7

ÉDITORIAL

génériques, et les malades sont aussi fidèles à leur pharmacien. D’autre part, chaque géné-

rique est comparé directement au princeps et non pas à un autre générique, ce quidiminue

les risques de différence lorsqu’on passe d’un générique à un autre. Il faut d’ailleurs noter qu’il

y a aussi des différences de fabrication au cours du temps pour un même médicament

princeps, et il y a parfois autant de différence entre deux lots d’un princeps qu’ily en a entre

un princeps et son générique.

➤Les excipients, différents entre le princeps et le générique, ont souvent été accusés de

générer des effets indésirables spécifiques. Cela est vrai, mais cela est vrai dans les deux sens :

certains excipients spécifiques du princeps peuvent être moins bien supportés que les

excipients du générique !

➤Les erreurs liées à des différences de forme, de goût, de couleur, ont été décrites et sont

légitimement à craindre. Cependant, de nouveaux textes de loi autorisent maintenant les

génériques à avoir une similitude de présentation par rapport au princeps.

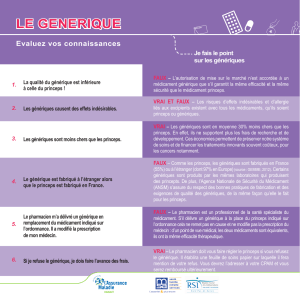

➤En termes de médecine fondée sur les preuves, il n’y a finalement pas grand-chose de

solide concernant une toxicité spécifique des génériques. La pharmacovigilance au niveau

mondial ne fait pas apparaître de différence, et aucun effet indésirable spécifique n’a été

rattaché à un générique sans qu’il ait été préalablement décrit avec le princeps. Finalement,

beaucoup de cas cliniques ont été rapportés, des études de pharmacocinétique ou des

travaux in vitro (par exemple pour l’antibiothérapie) ont laissé planer des doutes, mais

dans l’exercice de praticien, au niveau d’une population, aucune étude contrôlée n’a fait

apparaître un risque spécifique.

Mais ne soyons pas angéliques ; des problèmes existent, notamment la nécessité d’un

contrôle des sites de fabrication et une meilleure organisation de la pharmacovigilance qui

incombent, même pour les génériques, au laboratoire du princeps, ce qui est pour le moins

paradoxal ! Les problèmes rencontrés avec les génériques ont presque toujours été induits

par des situations où soit le prescripteur, soit le pharmacien, soit le malade, était récalcitrant.

La pression des organismes payeurs induit des utilisations contre la volonté du médecin ou

du malade, et c’est souvent de là que partent la peur, l’intolérance, puis l’effet indésirable. Un

générique de Dépakine® n’est pas un plus mauvais antiépileptique, mais si le malade inquiet

de s’être vu contraint à un traitement qui lui fait peur se remet à boire, n’arrive pas à dormir

et regarde la télévision à des heures indues, il risque de refaire une crise d’épilepsie, non pas

en raison d’une moindre activité pharmacologique du générique mais parce que celui-ci aura

généré un comportement délétère… Pour moi, le générique est d’abord et avant tout une

affaire de confiance : si le trio médecin-pharmacien-malade est convaincu de la similitude du

rapport bénéfice/risque, le générique sera indifférenciable du princeps dans la vie

quotidienne ; si l’on force l’un des acteurs, les problèmes surgiront. Actuellement, la politique

des décideurs est de “favoriser” le pharmacien : sa marge est conservée, voire augmentée,

lorsqu’il substitue par un générique. D’où une vision favorable des génériques par les

pharmaciens et une vision défavorable par les médecins qui se sentent “en perte de pouvoir”.

Si les politiques avaient préféré “favoriser” les médecins (par exemple en payant 1 ou 2 euros

de plus la consultation conduisant à la prescription de génériques et en baissant la marge

des pharmaciens), cela aurait été les médecins qui auraient été favorables et les pharmaciens

contre… Mais ce qui compte c’est que le malade soit bien soigné, et le service rendu

par les génériques est identique à celui apporté par le princeps.

À l’inverse de la reine d’Angleterre, qui dit “ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre”

(“never explain, never complain”), je pense que, dans le monde du générique, il faut surtout

toujours expliquer pour que le malade n’ait pas à se plaindre. Essayons donc de convaincre,

mais ne forçons pas un malade qui n’est pas convaincu.

L’auteur déclare avoir reçu

deshonoraires de Sanofi,

Janssen, GSK, BMS, Amgen,

AstraZeneca, Prioritis,

Novartis, Bayer.

1

/

2

100%