Lire l'article complet

Le Courrier des addictions (11) – n ° 2 – avril-mai-juin 2009

31

Plus jamais ça !

Comment et pourquoi

j’ai appris à poser la question

des consommations de produits

Généraliste en 1977, je n’avais pas appris à po-

ser la question des consommations de produits

dangereux pour la santé mentale ou physique, ni

à annoncer une nouvelle difficile à entendre ou à

dire (un cancer, une séropositivité, etc.). Ne po-

sant pas la question, je n’avais parmi les patients,

ni fumeurs de cannabis, ni consommateurs d’al-

cool ou autres drogues. Jusqu’au jour où j’ai été

confrontée à des problèmes que je n’avais pas

appris à résoudre ! David, 17 ans, est mort dans

les toilettes d’un café, avenue d’Italie, d’une over-

dose. Je n’avais pas mesuré le danger du passage

à l’acte. Il avait tout négocié et vendu dans la mai-

son de ses parents qui se plaignaient de ses crises

d’anxiété et de ses vols. Je me suis dit : "Plus ja-

mais ça ! je suis généraliste, médecin de famille, je

vais chercher comment améliorer ma pratique !"

J’ai cherché... à ne pas rester seule

...Et à mieux choisir les formations proposées

aux professionnels, ouvrir les yeux et les oreilles

pour m’informer, écouter les patients.

J’ai retrouvé la mémoire de mon engagement

d’étudiante en militant au planning familial en

1972, avant la loi "Simone Veil", en participant

à la revue du Comité de liaison et d’information

sur la santé et les conditions de travail (CLI-

SACT). J’avais appris alors l’écoute active dans

les échanges avec les femmes en difficulté, les

ouvriers de Ferrodo touchés par l’amiante, les

mineurs silicosés de Liévin. Tous étaient avides

de connaissances, mais donnaient les leurs en

échange. Et cette mutualisation faisait avancer

tout le monde.

* PA MG UFR Paris-XI, présidente du réseau RAVMO,

Réseau addictions Val-de-Marne Ouest-RAVMO, 9, rue

Guynemer, 94800 Villejuif. Tél. : 01 46 77 02 11. Fax :

01 42 11 96 29. Email : [email protected]

Poser d’emblée la question

des consommations

Mireille Becchio*

Qu’ils soient "addicts" ou aient des problèmes psychiatriques, le plus important est que

les patients soient pris en charge, simplement, sans jugement. Comme n’importe lequel

des patients qui viennent consulter dans un cabinet médical. Comme tous les patients

souffrant de pathologies chroniques, parfois difficiles "à manager" dans la durée. Un

plaidoyer pour une pratique humble mais efficace de la présidente du Réseau Val-de-

Marne-Ouest, RAVMO.

L’expérience des patients

et des usagers

L’enseignement des patients

séropositifs

Les premiers patients VIH + soignés dans les

années 1980 "qui en savaient plus que nous",

annonçaient leur diagnostic, leur pronostic en

disant tranquillement "je vais mourir, j’orga-

nise mon après". Après les avoir pleurés, nous

n’avons plus jamais évité de "dire la vérité" si

le patient le désirait et pouvait le supporter,

y compris pour les autres maladies, cancers,

maladies chroniques. J’ai repris alors mon bâ-

ton de montagnarde, participé à la formation

des professionnels de santé à Villejuif, des

étudiants à la faculté Paris-XI et tout naturel-

lement à la création du réseau RAVMO, puis

DEP SUD, car cela répondait à un besoin per-

sonnel et de terrain.

La rencontre, les échanges avec les profession-

nels exerçant de manière différente de ma pra-

tique, les formations "réseau" ont enrichi mon

expérience et mes capacités d’écoute, de refor-

mulation et de connaissance de mes patients.

L’expérience des usagers

D’emblée, ce qui m’a plu dans le travail en ré-

seau comme nous l’avons imaginé et "osé" c’est

que les usagers, ex-usagers, faisaient partie

intégrante du travail et des projets. La com-

mission alcool, la plus active depuis les débuts

du réseau a associé dès le début des repré-

sentants d’associations d’entraide d’usagers

dépendant à l’alcool. Les groupes de parole

pour les fumeurs ont invité des ex-fumeurs,

mais aussi des experts et des professionnels

qui viennent se former à la tabacologie.

Les fiches "protocoles de bonnes pratiques"

sont le fruit du travail commun des usagers,

patients, ex-usagers, professionnels formés

ou en formation sur les addictions, les mala-

dies mentales.

Respecter le déni, sans jugement

ni banalisation

Ce sont les ex-dépendants d’alcool qui nous

ont appris à mieux poser les questions : "j’ai

attendu pendant de trop longues années que

mon médecin me pose la question de mes

consommations d’alcool". Les patients ex-fu-

meurs ont donné des clés "pour parler sans

juger ni banaliser, en acceptant le déni, en re-

venant plus tard si besoin".

Tous nous ont appris avec leur parcours chao-

tique, leur trajectoire de vie, leurs antécédents.

Tous nous ont convaincus que ce qui compte

c’est l’empathie du soignant, la relation méde-

cin-patient, pouvoir échanger avec le soignant

qui "s’assoit pour parler", regarde dans les yeux,

ne dévie pas son regard, ni son écoute. Et ac-

cepte le patient "tel qu’il se présente". Y compris

avec son déni ! Au départ, ce n’est pas le produit

qui compte, ni de savoir s’il y a plusieurs pro-

duits utilisés, mais le patient avec sa souffrance,

son vécu dans sa globalité. Et, toujours, "laisser

la porte ouverte" à la possibilité de parler des

consommations de produits.

Il ne s’agit pas de s’attacher à un produit pour en

réduire ou arrêter sa consommation, sans pren-

dre en charge le patient dans sa globalité. Sans

chercher avec lui la voie sur laquelle il va s’en-

gager "pour se reconstruire différemment, sans

produit". Arrêter le produit par un sevrage "sec”,

c’est exposer ce patient à une reconsommation,

voire au passage à un autre produit. Certains

patients vont parler spontanément, d’autres at-

tendront une consultation ultérieure, voire des

mois plus tard. Nous aurons posé la question et

tous saurons que "nous sommes à l’écoute".

Humbles et efficaces

Le message minimal

On pose la question : "Fumez vous ?" Si le pa-

tient répond "Oui", on peut lui demander de-

puis quand, dans quelles conditions, à quelle

fréquence, combien de cigarettes, puis : "Avez-

vous pensé à diminuer, voire à arrêter vos

consommations ?" Enfin, on conclut : "Le jour où

vous voudrez vous arrêter, je peux vous aider...

ou vous donner des adresses". Si nous, les profes-

sionnels, soignants ou non, assistants sociaux,

dentistes, infirmiers, pharmaciens, médecins...

posons cette simple question, nous avons tou-

tes les chances d’obtenir qu’un patient sur dix

diminue spontanément sa consommation d’al-

cool ou de cannabis, un sur vingt celle de tabac,

sans rien faire de plus ! Cela nous rend humbles,

mais combien efficaces !

Pour l’alcool, le message minimal consiste à poser

la question, puis à demander "connaissez-vous les

normes OMS au sujet des consommations maxi-

males conseillées ?" Réponse très simple, elle

aussi : deux verres par jour pour une femme, trois

verres pour un homme et pouvoir se passer de

consommation un ou deux jours par semaine.

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

Addict juin0910 ans.indd 31 24/06/09 9:33:40

Le Courrier des addictions (11) – n ° 2 – avril-mai-juin 2009 32

Et que faire de la réponse ?

La réponse amène d’autres questions qui nous

permettent de déterminer si le patient est en

danger vital, ou danger vital différé, ou bien

consommateur excessif, ou simple usager.

Dans ce dernier cas, pas d’autre intervention

à mettre sur pied que la simple information,

le rappel des normes pour les toxiques "licites"

et encouragés par la société hypocrite via les

publicités déguisées !

Ensuite, la consultation se déroulera en inté-

grant les réponses dans la prise en charge glo-

bale du patient qui repartira avec la conclusion

de la consultation, celle-ci ayant à voir ou pas

avec ses consommations.

Au total, si nous voulons aider les patients, qu’ils

soient "addicts" ou aient des problèmes psychia-

triques, le plus important est qu’ils soient pris

en charge, simplement, sans jugement, comme

des patients ordinaires. Comme tous les pa-

tients chroniques avec des pathologies longues,

parfois difficiles "à manager" dans la durée de

prise en charge.

Patients, si vous voulez aider les médecins qui ne

posent pas encore la question, demandez leur :

"Docteur, vous ne me demandez pas si je fume et

si je bois et dans quelles conditions ?"

L’auteur signale qu’elle n’a pas de conflit d’intérêt

à déclarer avec l’industrie pharmaceutique.

v

Bibliographie

(les livres qui m’ont aidée)

– Loi du 4 mars 2002 et décret du 29 avril 2002 sur

l’information du patient.

– Buckman R. S’asseoir pour parler : l’art de com-

muniquer les mauvaises nouvelles aux malades.

Inter éditions Masson, 2003.

– Landry-DattéeN, Delaigue MF. Hôpital silence –

L’enfant et la Vérité. Calmann Levy, 2001.

– Dolto F. Parler juste aux enfants. Le complexe

du homard.

– Balint M. Le médecin, le malade et sa maladie.

Payot, Paris, 1966.

– Basaglia F. Qu’est ce que la psychiatrie. Puf, 1977.

– Tomkiewicz S. L’adolescence volée. Calmann-

Lévy, 1999. Hachette littérature, 2001.

– Buten H. Quand j’avais cinq ans je m’ai tué.

Points Seuil, 2004.

– Miller WR, Rollnick S. L’entretien motivationnel.

Inter éditions, traduction Yves Michaud et Doro-

thée Lecailler, juin 2006.

– Molimard R. Petit manuel de Défume : se recons-

truire sans tabac.

– Molimard R. La fume : smoking.

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

&

O

Q

S

B

U

J

R

V

F

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

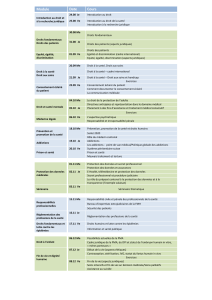

23 septembre 2009 – Mutualité française à Paris de

14 h à 18 h – Collège professionnel des acteurs de l’ad-

dictologie hospitalière. Sous la direction du Pr Fran-

çois Paille, réunion annuelle du COPAAH autour

des thématiques suivantes : Le suivi national du Plan addiction ; Avan-

cées et difficultés de la déclinaison du plan en régions ; Rapport des

groupes de travail du COPAAH.

24-25 septembre 2009 – Maison de la Mutualité à Paris

– 3es assises nationales organisées par la Fédération fran-

çaise d’addictologie (FFA) sur le thème : Addictions, scien-

ces et société. Coordination : Dr Alain Morel.

24-25 septembre 2009 – Zurich, Suisse – 1st International Sympo-

sium on Hepatitis care in substance users. Inscriptions et renseigne-

ments scientifiques : ARUD Zurich Konradstr. 32 8005 Zurich Suisse.

Tél. : +41 44 446 50 10 Fax : +41 44 446 50 15. E-mail : sekretariat@

arud-zh.ch

13 au 16 octobre 2009 – Casino

Bellevue à Biarritz – THS 9, les

Rencontres de Biarritz. Des débats

publics de société seront organisés

sur les thèmes : addictions ; préven-

tion et traitement des co-infections

par le VIH et les hépatites B et C et réduction des risques et politique des

drogues.

Renseignements sur le site Internet : www.ths-biarritz.com. Les pro-

positions de communications sont à envoyer à l’adresse suivante : abs-

tracts[email protected].

THS 8 : Les rencontres de Biarritz, association Bizia-MdM, CHCB-

BP 08, 64109 Bayonne Cedex. Tél. +33 5 59 44 31 00. Portable : +33 6

33 56 22 97. Fax : +33 5 59 52 08 16. www.ths-biarritz.com

13-16 octobre 2009 – Journée de la Soçiété d’addictologie

francophone (SAF) au cours de THS 9 à Biarritz sous la prési-

dence du Pr Boyan Christophorov (modérateur : Dr

Didier Touzeau).

Argument : Malgré bien des idées reçues, les patients dé-

pendants des opiacés font l’expérience des phénomènes

douloureux. Ils rencontrent à la fois une hyperalgésie et

une tolérance aux opiacés. Ils nécessitent en cas de douleur aiguë une

adaptation de leur traitement faite paradoxalement pour les non-initiés

de doses plus fortes, d’une fréquence plus grande et d’une durée plus

longue d’administration. À partir des données neurobiologiques et de re-

cherches cliniques, cet atelier exposera certains aspects pratiques de cette

prise en charge.

– Introduction – Dr Pascal Courty (Clermont-Ferrand).

– Aspects neurobiologiques de la douleur – Dr Florence Noble (Paris).

– Étude TOXIDOL : évaluation des seuils nociceptifs chez des patients

sous TSO – Dr Nicolas Authier (Clermont-Ferrand).

– Étude clinique des modalités de prise en charge de la douleur aiguë

chez les patients substitués par la buprénorphine ou la méthadone –

Dr Vincent Bounes (Toulouse).

– Douleurs et interventions chirurgicales –

Dr Christian Dualé (Clermont-Ferrand).

22 octobre 2009 – Faculté de médecine de

Nancy – 2e Rencontre régionale sur le thème :

Contrôle du tabac : objectif jeunes.

26-27 novembre 2009 – Pa-

lais des Congrès Le Quartz à

Brest, centre de congrès, squa-

re Beethoven, 60, rue du Château, BP

91039, 29210 Brest Cedex 1 – 3e Congrès de la Société française

de tabacologie (SFT) sur le thème : Tabac et santé.

Arrêter le tabac en douceur : DVD interactif de Marion

Adler, tabacologue et Valérie Barres, sophrologue pro-

fessionnelle.

Addict juin0910 ans.indd 32 24/06/09 9:33:41

1

/

2

100%