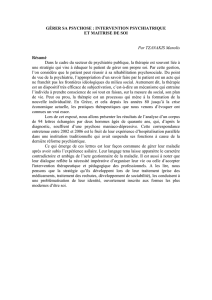

Lire l'article complet

L’entourage des patients, en particulier celui

de ceux qui sont les plus perturbés, que l’on

qualifie habituellement de “psychotiques”,

ne manque jamais de s’enquérir de ce dont

leur parent souffrent. Et quoi de plus natu-

rel ? Le diagnostic permet de sortir de la

confusion générée par l’indifférenciation et

a donc un aspect rassurant. Il permet de

transformer ce qui avait un caractère

effrayant par ses aspects inconnus, irration-

nels et imprévisibles (la folie) en quelque

chose de connu, de rationnel et de prévi-

sible, permettant la mise en œuvre d’une

action efficace.

C’est dans ce climat que l’on a vu se multi-

plier ces dernières années des programmes

destinés à informer les patients et leur entou-

rage sur les troubles présentés (Pro-familles,

Pact, Alliance, Soleduc). L’idée sous-jacente

et commune à tous ces programmes est

qu’une bonne information permettra de

mieux traiter un patient qui aura pris

conscience du cours de l’affection dont il

souffre et de la nécessité de la poursuite

d’une thérapeutique. Notons que cet appel à

la raison, qui repose sur l’idée que l’être

humain est guidé dans son comportement

par des raisonnements logiques et cohérents,

semble méconnaître toute la dimension

affective, irrationnelle et souvent incons-

ciente des motivations qui conduisent à l’ac-

tion, que le sujet soit “sain” ou “malade”.

Annoncer le diagnostic psychiatrique sup-

pose dans un premier temps d’avoir réfléchi

aux implications de celui-ci. Nous en avons

relevé six.

Fermeture

Le diagnostic psychiatrique a un effet de foca-

lisation et de cadrage : à partir d’une situation

de départ dominée par l’indétermination et la

multiplicité des ouvertures, il limite le nombre

des choix possibles et des directions dans les-

quelles l’évolution est susceptible de se faire :

il oriente donc la prise en charge qui légitime-

ment en découle dans un sens qu’il sera sou-

vent difficile de modifier.

Individu

Le diagnostic psychiatrique renvoie à une

conception individuelle de la pathologie : le

sujet est à la fois lieu et origine du trouble. Le

corollaire logique sur le plan thérapeutique en

est donc la prise en charge individuelle, même

si parfois une origine exogène a pu être attri-

buée aux symptômes présentés par le patient

(dépression réactionnelle, névrose post-trau-

matique, etc.). Dans cette perspective, la

famille ne fait que réagir aux troubles portés

par le patient et engendrés par la maladie.

Représentation

Le diagnostic psychiatrique induit chez celui

qui le pose une représentation en rapport,

d’une part, avec ce qu’il sait – ou croit

savoir – du trouble qu’il a identifié et, d’autre

part, avec les expériences passées qu’il a pu

avoir avec d’autres patients du même type.

Le diagnostic psychiatrique n’est pas un pur

acte intellectuel : il comporte une dimension

affective avec laquelle le thérapeute aura à

composer. C’est ce que les psychanalystes

appellent le contre-transfert et d’autres les

résonances. Le diagnostic de schizophrénie

s’accompagne souvent de l’idée de chronicité.

Cela peut être désespérant pour le thérapeute

qui devra abandonner tout espoir de guérir

un jour son patient et qui devra, dans le

meilleur des cas, se contenter d’une stabilisa-

tion et d’un aménagement des conditions

d’existence de ce dernier. Cela peut être

confortable dans la mesure où cela dégage –

au moins partiellement – le thérapeute de la

responsabilité de l’évolution s’il est convain-

cu d’avoir donné au patient des soins

consciencieux, dévoués et fondés sur les

données acquises de la science, ainsi que le

lui prescrit l’article 32 du Code de déontolo-

gie médicale.

Ce même diagnostic de schizophrénie peut

également comporter l’idée d’une dangerosité,

d’autant plus inquiétante qu’elle est imprévi-

sible, conduisant le thérapeute à privilégier

les mesures sécuritaires plutôt que les

mesures thérapeutiques. Comment soigner

quand on est prisonnier de la peur ?

Enfin le diagnostic psychiatrique induit chez

les parents du patient et chez le sujet une

représentation qui ne peut manquer d’avoir

des répercussions au niveau de la prise en

charge et qu’il conviendra donc d’explorer.

Labéllisation

Une fois qu’un diagnostic a été porté et

accepté, tout comportement ultérieur du

sujet risque d’être rapporté à ce diagnostic.

À l’extrême, le sujet sera réduit à l’étiquette

qui lui a été attribuée : le diagnostic crée

une réalité qui engloutit le sujet ; il ne sera

plus Monsieur X ou Madame Y, mais un

schizophrène déficitaire, une hystérique,

ou un dépressif parmi d’autres. Le diagnos-

tic peut, sinon tuer, du moins asphyxier la

relation que l’on a avec le sujet.

Passivité

Le diagnostic psychiatrique implique une

position de passivité de la part du patient,

qui s’attend à ce que la solution à ses pro-

blèmes vienne de l’extérieur, qu’il s’agisse

de médicaments ou d’un changement de

comportement de la part de ceux dont il

considère qu’ils l’ont rendu malade.

Vie professionnelle

Vie professionnelle

279

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19), n° 10, décembre 2002

es rapports soignants-soignés

ont évolué au fil des ans. En cette

période de transparence, rien

d’étonnant à ce que, en France, la loi

du 4 mars 2002 ait édicté que : “Toute

personne a le droit d’être informée sur

son état de santé”.

Le patient, devenu un “usager”,

devrait ainsi, en consommateur éclairé,

pouvoir donner son consentement aux

soins qui lui sont prodigués. Selon

cette même loi, le patient a mainte-

nant un droit d’accès direct à son dos-

sier médical, dont il peut se faire com-

muniquer une copie, en dehors des

informations concernant des tiers, ce

qui, en psychiatrie, pose un problème

majeur, puisque la pathologie psychia-

trique étant la plus relationnelle de

toutes les pathologies, il est difficile,

voire impossible, d’envisager de ne pas

prendre en compte l’entourage du

patient lors de la prise en charge.

Toutes ces évolutions récentes trans-

forment radicalement la relation soi-

gnants-soignés : le soignant se voit

ainsi conduit petit à petit vers un rôle

de prestataire de services.

L

L’annonce du diagnostic de

schizophrénie à la famille

J.M. Havet*

*Service de psychiatrie des adultes,

CHU hôpital Robert-Debré, Reims.

Responsabilité

Le fait d’être atteint d’une maladie qui

détermine le comportement dédouane le

sujet des conséquences de ses actes.

Un autre point, non moins important, réside

dans la question de la valeur de vérité du

diagnostic psychiatrique. On sait que les

classifications psychiatriques ont évolué au

fil du temps et qu’elles ne se recoupent pas

parfaitement d’un point à un autre de la pla-

nète, en dépit des efforts déployés par

l’OMS dans sa classification internationale

des maladies. Lennart Jansson (1) a identifié

quinze systèmes diagnostiques différents

pour la schizophrénie dans la littérature de

ces trente dernières années. Il a montré, dans

son étude, que le nombre des patients pou-

vant être diagnostiqués comme schizo-

phrènes dans un échantillon de 155 patients

variait en fonction du système diagnostique

employé. On pourrait donc imaginer de dire

à des parents venant s’informer de ce dont

souffre leur enfant : “Madame, Monsieur,

j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle : la

bonne nouvelle c’est que, selon les critères

de recherche de Vienne, votre fils n’est pas

schizophrène ; la mauvaise nouvelle c’est que,

selon les critères de Saint-Louis, il l’est” !

En fin de compte, la question reste : pour-

quoi annoncer le diagnostic de schizophrénie

au patient et à sa famille ? C’est-à-dire, pour

quelles raisons et, surtout, dans quel but ?

Celui-ci ne peut-être uniquement d’ordre

médico-légal. L’objectif éthique ne peut être

que d’ordre thérapeutique. Le “droit à l’in-

formation” peut ainsi prendre un sens. Cela

suppose que celui qui fait l’annonce du dia-

gnostic sache de quelle place il parle :

“expert” ou “thérapeute”. Annoncer un dia-

gnostic de schizophrénie n’est pas équiva-

lent à annoncer un diagnostic de grippe ou

même de cancer, diagnostics qui – quelle

que soit leur gravité – laissent au sujet qui en

est atteint la possibilité de s’en distancier, de

conserver, comme le disait Henri Ey, la sta-

tion debout.

Afin d’illustrer la façon dont le diagnostic

psychiatrique peut être utilisé dans une posi-

tion thérapeutique, je voudrais brièvement

évoquer les réactions d’une famille à cette

annonce et le travail effectué lors d’une

séance de thérapie familiale autour de cette

question.

Tous les membres de la famille furent

convaincus de la réalité de l’affection :

quelque chose avait pris possession de l’es-

prit de leur frère et fils. Tous, patient com-

pris, se mirent à étudier la question : ils

achetèrent des livres en espérant trouver la

clef de ce comportement qui leur avait tou-

jours posé problème et face auquel ils se

demandaient encore comment se situer et

quoi faire.

Pour le frère du patient, la question était de

savoir si tous les troubles du comportement

qu’il présentait étaient ou non dus au fait

qu’il soit schizophrène. En d’autres termes,

fallait-il donc en quelque sorte l’excuser

pour tout ce qu’il faisait d’inacceptable ?

Le père du patient, scientifique et porté à la

rationalité, fut rassuré par le fait que l’on ait

pu donner un cadre aux troubles du compor-

tement de son fils. Il eut le sentiment, sinon

lui-même de comprendre, du moins que les

autres, les professionnels, comprenaient ce

dont il s’agissait et donc qu’une action en

rapport avec ce trouble pouvait être mise en

place pour le contrôler. La mère du patient

réagit différemment. Elle se sentit “assom-

mée” par l’annonce et affolée par les consé-

quences qu’une telle affection pouvait avoir

sur l’avenir de son fils. Après avoir vu une

émission de télévision sur la schizophrénie,

elle me demanda pourquoi on n’avait pas

encore fait d’IRM à son fils, la vision des

“gros ventricules” aurait permis, à ce qu’en

disaient les spécialistes et à ce qu’elle en

avait compris, de faire un diagnostic avec

certitude. Elle avait envie encore d’être ras-

surée. Elle voulait qu’on lui confirme preuve

à l’appui que son fils était bien schizophrè-

ne, tout en espérant que les examens les plus

poussés démontreraient le contraire.

Lors d’une séance de thérapie, le frère du

patient me demanda de quel type de schizo-

phrénie souffrait son frère. Puisqu’il avait

étudié la question, je lui demandai ce qu’il

en pensait. Il ne sut quoi répondre et je me

tournai alors vers le patient. Celui-ci me

répondit : “Je ne sais pas”, puis, après un

temps d’hésitation, “une forme… normale”.

Tous les participants à la séance, sans excep-

tion, éclatèrent de rire. Le patient

poursuivit : “Mon frère me dit souvent que

je devrais avoir des hallucinations parce que

c’est obligatoire quand on est schizophrène”.

Et il n’en avait pas. Ce n’était donc pas pour

son frère une forme “normale”. Le frère

alors rapporta qu’il avait vu une autre émis-

sion de télévision dans laquelle “ils insis-

taient sur le fait que le schizophrène avait

nécessairement des hallucinations, des

voix”. Le discours médiatique s’était appuyé

sur le DSM. Là encore il fallut remettre les

pendules à l’heure et expliquer que le DSM

n’était pas un manuel de psychiatrie, mais

qu’il était destiné aux statistiques, à l’épidé-

miologie, aux essais thérapeutiques, à la pla-

nification en matière de santé mentale et aux

assureurs, afin qu’ils sachent ce qu’ils

allaient – ou non – rembourser.

Le frère revint à la charge : il voulait absolu-

ment savoir en quoi consistait l’affection de

son frère. À nouveau, je soulignai que l’im-

portant me paraissait plutôt être de chercher

comment on pouvait l’aider. Je lui indiquais

que sa présence ici, celle de ses parents, tout

ce travail qu’ils faisaient depuis des années

étaient importants et qu’il fallait commencer

par le considérer comme un être humain

plutôt que comme un schizophrène.

Le frère n’en démordait pas : il voulait com-

prendre pourquoi il agissait de telle ou telle

manière, comment il fonctionnait. Je lui dis

que l’on pouvait faire des hypothèses et que

l’important était de comprendre que quand

un être humain agit, il a en général un but,

même s’il n’en a pas totalement conscience :

la cause n’est pas derrière, elle est devant.

Le patient confirma qu’il avait bien un but,

des objectifs dans la vie, même s’il ne put

expliciter plus avant cela devant les

membres de sa famille. Cependant, il avait

ainsi montré qu’il n’était pas si différent des

autres, même s’il était en difficulté.

Conclusion

Informer et être informé est fondamental.

Mais il ne saurait s’agir d’un phénomène

que l’on pourrait détacher du contexte dans

lequel il se produit, sauf à déboucher sur ce

que Joël de Rosnay appelle l’“infopollu-

tion”. La question qui doit toujours être pré-

sente à l’esprit de celui qui informe est celle

de la pertinence des informations et de

l’usage qui en sera fait. Dire à un patient, et

à son entourage, qu’il est schizophrène est

au mieux sans intérêt, au pire lourd de

conséquences si cette annonce ne s’accom-

pagne pas d’un travail de réflexion autour de

ce que cela signifie. L’exemple que nous

avons voulu donner, démontre, s’il en était

besoin, que les patients et leurs familles sont

prêts à effectuer cette démarche.

Référence

1. Jansson L, Handest P, Nielsen J et al.

Exploring boundaries of schizophrenia : a com-

parison of ICD-10 with other diagnostic sys-

tems in first-admitted patients. World Psychiatry

2002 ;1 (2).

Vie professionnelle

Vie professionnelle

280

1

/

2

100%