Lire l'article complet

93

L’heure n’est plus

aux aux négociations

Le Courrier : Qu’avez-vous

glané au cours de la confé-

rence de Barcelone ? De nou-

velles pistes de recherche ?

Des promesses de médica-

ments ou de vaccins, une

approche plus efficace des

prises en charge ?

Gilles Pialoux : La XIVeconfé-

rence internationale sur le sida

de Barcelone, du 7 au 12 juillet

dernier, a bien été une grande

conférence, dans le sens où elle a

été, une fois de plus mais encore

plus que les autres fois, gigan-

tesque : par le nombre de ses

participants (15 000), de ses

séances plénières de communi-

cations, de ses sessions orales ou

écrites tous azimuths, de sa cen-

taine de symposia satellites, de

ses sept niveaux d’exposition de

posters, du nombre et de la qua-

lité de ses discours d’ouverture

et de clôture… de l’ampleur de

l’épidémie telle qu’elle a été

détaillée dans “l’état des lieux”

présenté par le rapport de

l’ONUSIDA… et même du

montant de ses droits d’inscrip-

tion (850 $ US) ! Pourtant, pour

la première fois, j’ai eu l’impres-

sion de ne pas avoir pu “glaner”

du nouveau, du moins dans mon

secteur de compétences. Pas de

scoop, pas de nouveau concept,

pas de nouvelles pistes physio-

pathogéniques… Peut-être ne

doit-on pas attendre de surprises

tous les deux ans et faut-il consi-

dérer comme des avancées – ce

qui est le cas ! – l’exposé des

expériences psychosociales, de

santé publique, cliniques et les

hypothèses présentées tant dans

le domaine des sciences humaines

que de la recherche fondamen-

tale… En revanche, nous avons

bénéficié de discours politiques

très forts sur le plan des in-

tentions affichées, beaucoup

moins sur celui des décisions

concrètes envisagées.

Le Courrier : Le discours

d’ouverture de Peter Piot, le

directeur de l’ONUSIDA,

semblait pourtant très clair

ainsi que l’intervention de Bill

Clinton, et même celle, beau-

coup plus modeste, de Jean-

François Mattei, notre nou-

veau ministre…

G.P. : C’est vrai, l’intitulé même

de la XIVeconférence, “Savoir et

engagement pour l’action”, indi-

quait clairement l’orientation

politique de cette manifestation,

comme ce fut le cas pour d’autres

conférences. Et le directeur de

l’ONUSIDA n’a pas pris de

détours pour parler de la situation

mondiale : “Il est maintenant clair

que nous ne sommes qu’au début

de l’épidémie et que le combat ne

fait que commencer”, a-t-il dé-

claré en rappelant les promesses

des gouvernements de s’engager

dans la lutte en versant 15 mil-

liards de dollars au Fonds mon-

dial pour le sida : “Les traite-

ments sont techniquement fai-

sables n’importe où dans le

monde et (…) même le manque

d’infrastructure n’est pas une

excuse (…). C’est une question

de volonté politique : 10 milliards

de dollars par an, c’est le mini-

mum nécessaire pour répondre

concrètement à l’épidémie (…).

Nous ne sommes pas venus à

Barcelone pour renégocier les

promesses. Nous sommes ici

pour les tenir. Nous devons com-

battre la stigmatisation : ce n’est

pas négociable. Nous devons ren-

forcer l’alliance qui permettra de

délivrer un vaccin : ce n’est pas

négociable. Nous devons offrir

prévention et traitement à grande

échelle : ce n’est pas négociable.

Nous devons trouver 10 milliards

de dollars : ce n’est pas négo-

ciable.” Bref, un vibrant plaidoyer

en faveur de la généralisation de

l’accès aux soins pour tous, et en

particulier aux traitements anti-

rétroviraux… Alors, c’est vrai,

les prix de ces traitements ont

baissé. C’est vrai, la bataille

des génériques gagne bien des

* PU-PH en Infectiologie, service du Pr W. Rozenbaum, hôpital Tenon,

et Rédacteur en chef de Transcriptase et de Swaps (le CRIPS).

Gilles Pialoux, clinicien et chercheur, a longtemps travaillé à l’hôpital-

Pasteur avant de rejoindre l’équipe du Pr Willy Rozenbaum. Il est fon-

dateur et rédacteur en chef des deux revues du CRIPS, le Comité régio-

nal d’information et de prévention sida, “un poste de communicateur”

qu’il connaît bien pour l’avoir exercé il y a une quinzaine d’années

comme journaliste médical, parallèlement à son internat.

•Transcriptase, revue critique de l’actualité internationale sur le VIH et les

virus des hépatites (10 numéros par an), créée en 1991 par le Comité régio-

nal de prévention et d’information sida sur une idée de son directeur, le Dr

Didier Jayle. Avec le soutien de la Direction générale de la Santé et des

Laboratoires Wellcome (rejoints depuis par L’ANRS, GSK, Bristol-Meyers-

Squibb, Schering-Plough, Abbott Laboratoires, Boehringer Ingelheim,

Chiron). Six le numéro. Articles en ligne : www.lecrips.net

• Swaps, revue bimestrielle santé, réduction des risques et usages de

drogues, réalisée avec la participation des CRIPS Île-de-France et Provence-

Alpes-Côte d’Azur, avec le soutien des Laboratoires Schering-Plough,

d’Ensemble contre le sida et de la MILDT, 1,52 le numéro.

Éditées par l’association PISTES, le CRIPS. Tour Maine-Montparnasse, BP 54,

75755 PARIS Cedex 15 [email protected]. Tél. : 01 56 80 33 51.

Hépatites/sida

La fin des grand’messes ?

e

n

t

r

e

t

i

e

n

e

n

t

r

e

t

i

e

n

I

n

t

e

r

v

i

e

w

Un entretien avec Gilles Pialoux*

Propos recueillis par Didier Touzeau et Florence Arnold-Richez

La 14eConférence internationale sur le sida, qui s’est

tenue du 7 au 12 juillet dernier, plus gigantesque que

jamais, plus politique encore qu’à Durban, en Afrique

du Sud, en 2000, n’a pas apporté de scoop théra-

peutique, de nouveaux concepts, de nouvelles pistes.

En revanche, elle a définitivement affirmé une urgen-

ce : celle de passer à la vitesse supérieure dans l’ai-

de à apporter aux “pays du sud”. Une pétition de

principe soutenue avec force par les grands noms de

la politique du globe comme Nelson Mendela ou Bill

Clinton, par le directeur de l’ONUSIDA, Peter Piot,

Joep Lange, le nouveau président de l’International

Aids Society… Une “solidarité rédactionnelle” que

Gilles Pialoux et Didier Jayle, le directeur du Crips,

ont décidé de faire leur pour Transcriptase, la revue

qu’ils éditent. Gilles Pialoux a bien voulu établir

pour nous le bilan de cette dernière conférence, du

rapport Delfraissy 2002 présenté à cette occasion,

de “l’état de la question” sur les prises en charge des

co-infections sida-hépatite C.

94

Le Courrier des addictions (4), n° 3, juillet/août/septembre 2002

points mais ne règle pas tout : le

fossé reste énorme entre le

nombre de personnes qui bénéfi-

cient en Afrique de ce traitement

(20 000 à 30 000) et les 6 mil-

lions de personnes qui le

devraient, comme le rappelait

Joep Lange, le nouveau président

de l’International Aids Society.

C’est vrai encore, Nelson

Mandela et Bill Clinton, lors de la

séance de clôture, ont soulevé des

vagues d’enthousiasme, en mar-

telant avec force qu’ils souscri-

vaient à cette analyse de base que

l’argent est bien le nerf de la

guerre. “On a fait des promesses

et on ne les a pas tenues. Il faut

importer massivement des médi-

caments génériques pour les pays

qui en ont besoin”, a déclaré l’an-

cien président des États-Unis. Et

d’ailleurs, Barcelone a vu naître

le Fonds global contre le sida, une

structure financière qui regroupe

les agences de l’ONU, les pays

donateurs, les pays “deman-

deurs” et aussi des acteurs privés

pour collecter des fonds afin de

lutter contre le sida, le paludisme

et la malaria. Malheureusement,

aucun pays représenté à Barce-

lone n’a annoncé qu’il allait aug-

menter ses subventions, sauf

l’Allemagne, qui a promis 50 mil-

lions d’euros. Quant à la France,

elle n’ira pas au-delà des 150 mil-

lions d’euros promis en trois ans,

dont les premiers 50 millions ont,

semble-t-il, été débloqués. Cela dit,

un ministre, qu’il soit Jean-Fran-

çois Mattei, ou un autre ministre,

vient rarement dans ce genre de

manifestation internationale pour

faire des annonces de politique

nationale ou internationale.

Par ailleurs, le problème actuel

n’est pas seulement celui de la

mise à disposition de médica-

ments mais aussi et surtout de

l’insuffisance du nombre des

médecins et des soignants en

général, de “la limitation” des

savoirs, de l’absence de méthodes

d’évaluation spécifiques aux

pays en vois de développement. Il

faudrait, en effet, “génériquiser”

aussi, si l’on peut dire, les tech-

niques de prise en charge et

d’évaluation des thérapeutiques

afin de les rendre accessibles à

ces pays.

Changements

de stratégies dans

la lutte contre le sida

Le Courrier : Que retenir

de l’étude dite ART présentée

à Barcelone et parue dans

The Lancet du 12 juillet

concernant les pronostics du

sida en fonction de différents

critères, en particulier du

nombre des CD4 ?

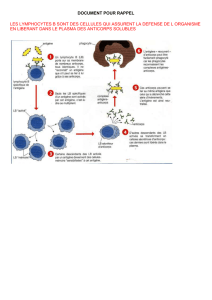

G.P. : Cette étude rassemble les

résultats de treize études prospec-

tives menées en Europe et en

Amérique du Nord, concernant

12 574 patients chez lesquels on

avait débuté une trithérapie : les

facteurs pronostiques trouvés ont

été très divers selon que les

patients étaient âgés de plus ou de

moins de 50 ans, étaient ou non

consommateurs de drogues par

voie intraveineuse, avaient moins

de 350 CD4 par mm3et une

charge virale inférieure ou supé-

rieure à 100 000 copies par ml à

l’initiation du traitement. Ainsi,

la probabilité d’évoluer jusqu’à

la maladie ou de décéder au

bout de trois ans de trithérapie

allait de 3,4 % chez les patients

de moins de 50 ans, non injec-

teurs de drogues, ayant au moins

350 CD4 par mm3et une charge

virale inférieure à 100 000 co-

pies/ml, à 50 % chez les plus de

50 ans, injecteurs de drogues,

ayant moins de CD4 et plus de

charge virale, etc. En fait, il

semble bien que le meilleur

facteur pronostique soit d’avoir

plus de 200 CD4 et surtout en

début de traitement, le critère

de la charge virale passant au

second plan.

Le Courrier : D’où les recom-

mandations du rapport dit

“Delfraissy”, auquel vous avez

participé en tant qu’expert, pré-

senté aussi au cours de la

conférence de Barcelone ?

G.P. : Le troisième rapport sur

“La prise en charge des per-

sonnes infectées par le VIH”

(paru chez Flammarion) et rendu

public effectivement à Barcelone,

est un vrai et fort copieux rapport

de 390 pages et 27 chapitres, qui

énonce toute une liste de recom-

mandations nationales et aborde

des secteurs émergents de cette

prise en charge comme les

femmes, les migrants, les per-

sonnes en précarité, la vie sociale

des malades, les patients incarcé-

rés, les complications possibles

des traitements, l’organisation

des soins, la qualité de vie, l’as-

sistance médicale à la procréa-

tion, etc. Avec un manque impor-

tant, relevé par le Pr Jean-

François Delfraissy lui-même :

“Le rapport n’aborde pas la prise

en charge des patients dans les

‘pays du sud’ alors que les anti-

rétroviraux commencent à être

disponibles”, a-t-il écrit à cette

occasion. Et un autre, partiel seu-

lement car en fait “corrigé” à tra-

vers les différents chapitres

abordés (précarité, prison,

grossesse…) : les usagers de

drogues ne sont pas le thème

d’un “chapitre”.

Pour revenir aux résultats de

l’étude ART, le rapport conclut,

en effet, que la période optimale

pour débuter un traitement chez

un patient infecté par le virus

VIH se situe lorsque son taux de

lymphocytes T CD4 est en des-

sous de 350/mm3sans atteindre

200/mm3(ou 15 %.) Par ailleurs,

la décision individualisée chez un

patient donné de débuter un pre-

mier traitement antirétroviral doit

mettre en balance les bénéfices

escomptés (restauration immuni-

taire et réduction des morbidité

et mortalité induites par l’infec-

tion à VIH) et les risques encou-

rus (complications à long terme

des traitements…). En revanche,

il n’est pas recommandé de com-

mencer un traitement chez un

patient dont le nombre de lym-

phocytes T CD4 est supérieur à

350/mm3.

Quant à la valeur de la charge

virale plasmatique, elle doit être

prise en compte lorsqu’elle est

supérieure à 100 000 copies/ml si

le nombre des T CD4 est entre

200 et 350/mm3. Le but, comme

le souligne d’ailleurs Jean-Fran-

e

n

t

r

e

t

i

e

n

e

n

t

r

e

t

i

e

n

I

n

t

e

r

v

i

e

w

Les principaux chiffres concernant l’hépatite C

•Dans le monde : 170 millions (3 %). Chaque année, on enre-

gistre dans le monde 180 000 nouveaux cas.

Aux États-Unis : 4 millions (1,8 %) ; en Europe : 9 millions (0,5-

2 %) ; en France : 500 000 à 600 000 (1 %)

En France, un tiers des patients sont des usagers de drogues ; 50

à 90 % des usagers de drogues sont séropositifs pour le VHC ;

plus de 25 % sont co-infectés par le VIH et le VHC ; 5 à 10 % sont

co-infectés VHC-VHB. Nouvelles contaminations annuelles en

France : environ 5 000 (70 % étant associées à l’usage de drogues).

• Les personnes qui courent le risque maximal d’infection par le

VHC sont les usagers qui se droguent par voie intraveineuse ou

intranasale, les personnes qui ont reçu des transfusions sanguines

avant 1992, le personnel de santé et les hémophiles. Les tatouages,

piercings, scarifications sont des facteurs de risque. Dans 20 à 30 %

des cas, on ne retrouve pas de facteur de risque.

• Chez 80 % des personnes infectées, il se développe une hépatite

C chronique. Dans 20 % des cas apparaît finalement une cirrhose

et dans 5 % des cas une insuffisance hépatique ou un cancer du

foie. L’insuffisance hépatique due à une hépatite chronique est la

cause la plus fréquente de la transplantation.

• Dans environ 80 % des cas, le génotype en cause est le 2 ou le 3

qui “répond” mieux après 24 semaines de traitement, avec une

probabilité quasi nulle de récidive à court et moyen termes.

• Les sujets infectés par un VHC de génotype 1 n’obtiennent une

réponse prolongée au traitement par interféron alpha pégylé et

ribavirine que dans 40 à 45 % des cas. Quarante-huit semaines

de traitement leur sont nécessaires. Deux cent mille personnes

auraient actuellement été dépistées en France, mais beaucoup

n’ont pas été traitées à ce jour, 8 000 à 10 000 patients sont trai-

tés par an, 50 000 jusqu’à présent.

Transplantations : 20 % des 700 à 800 transplantations

hépatiques annuelles ont pour origine l’hépatite C.

95

çois Delfraissy, est d’“inscrire les

traitements dans la durée” car, si

les effets secondaires sont trop

pesants pour le patient, il risque

de devenir presque à tous les

coups “dys-observant”. Et – c’est

un autre point important de ce

rapport –, un traitement au long

cours, correctement prescrit et

pris, n’entraîne pas les résistances

virologiques que l’on croyait il y

a quelques années. Enfin, le

patient (essentiellement celui qui

a peu de symptômes, a plus de

400 T CD4/mm3, mais souffre

d’effets secondaires) peut accé-

der à une “fenêtre thérapeutique”

raisonnée (à condition d’être

convenablement suivi), puis

reprendre son traitement. Reste à

démontrer que ce traitement n’a

pas perdu de son efficacité du fait

de cet arrêt... Cela débouche sur

la possibilité de mettre en place

de nouvelles stratégies thérapeu-

tiques.

Le Courrier : Que faut-il

attendre des inhibiteurs de

fusion, de la molécule T20

(Roche) notamment, dont on

a parlé à Barcelone ?

G.P. : Cette nouvelle molécule,

appelée enfuvirtide, qui a fait

déjà beaucoup de bruit cette

année, est le premier chef de

file d’une famille qui a déjà

d’autres “membres” en gesta-

tion (le T-12-49, par exemple).

Elle est, en effet, un inhibiteur

de la fusion entre le VIH et la

membrane cellulaire sur laquelle

il se fixe. Ces inhibiteurs de

fusion sont la première nouvelle

famille qui voit de jour depuis

l’avènement de la famille des

antiprotéases en 1996. Malheu-

reusement, toutes ces molé-

cules sont injectables, ce qui pré-

sente un inconvénient certain et

ne constitue en aucun cas la

panacée...

Le Courrier : Pourquoi per-

siste-t-on à dire que “le vaccin

n’est pas pour demain”, alors

qu’en Thaïlande 160 000

volontaires sont inclus dans

des essais de phase III d’un

candidat vaccin ?

G.P. : Il existe aussi des essais de

phase III (évaluation d’efficacité)

notamment en Ouganda et aux

États-Unis, et plus de 90 essais en

phases I et II (sur des volontaires

sains). Les stratégies vaccinales

sont nombreuses, mais pour le

moment aucune ne donne de pro-

messe sérieuse et leur efficacité

escomptée n’est que partielle.

L’essai thaïlandais, réalisé en par-

tenariat avec les États-Unis, vise à

apprécier la protection obtenue

par un vaccin mis au point par

Aventis-Pasteur, utilisant comme

vecteur un virus canarypox, sti-

mulant l’immunité cellulaire, et

un rappel par un autre vaccin

VaxGen, stimulant, pour sa part,

l’immunité humorale.

À Barcelone toujours, un sympo-

sium organisé par Christine

Katlama et Brigitte Autran au

nom de l’ORVACS (Objectif

Recherche Vaccin Sida, une fon-

dation privée qui doit beaucoup à

Mme de Bettancourt) s’est plus

attaché à la thématique du vaccin

thérapeutique que préventif,

Brigitte Autran présentant, pour

sa part, l’essai ANRS VACCI-

TER qui a obtenu une bonne tolé-

rance du canarypox chez les

patients VIH+ et une réponse

CD4 proliférative de 60 %

(29/48). Mais, encore une fois, un

consensus sur un modèle vacci-

nal ne s’est toujours pas fait jour.

Le Courrier : La conférence

de Barcelone a-t-elle apporté

du nouveau sur le plan de

l’efficacité des approches de

prévention et de réduction

des risques ?

G.P. : Des scoops dans ce do-

maine, certes non, mais beau-

coup d’expériences menées à tra-

vers le monde, des plus vastes,

initiées et conduites au niveau

gouvernemental, jusqu’aux plus

humbles, lancées au niveau d’un

village, d’un quartier. Oui, la pré-

vention et la réduction des risques

“marchent”, mais faut-il que l’on

communique encore à leur pro-

pos lors de grand’messes interna-

tionales pour en convaincre le

monde ? Pour ma part, j’ai lu un

poster madrilène qui m’a surpris,

car il remet en cause ce que l’on

disait sur les risques de contami-

nation par les rapports oro-géni-

taux non protégés. Dans cette

petite cohorte de 292 sujets hété-

rosexuels “VIH discordants”, au

sein desquels on avait isolé 135

séronégatifs ayant eu quelques

19 000 rapports oro-génitaux

entre 1990 et 2000 (les rapports

anaux et vaginaux étant proté-

gés), on n’a trouvé aucune

séroconversion. Ces pratiques

sexuelles n’entraîneraient donc

même pas une “faible probabilité

de contamination”, contrairement

à ce que l’on disait il y a quelques

temps encore.

Bien sûr, de telles recherches,

comme d’autres dans le domaine

de la prévention, ne peuvent don-

ner lieu de facto à des “prescrip-

tions” en termes de prévention

individuelle et encore moins col-

lective, car, en ce qui concerne du

moins les relations sexuelles

vaginales et anales, les charges

virales peuvent changer d’un rap-

port à l’autre, d’un individu à

l’autre, d’un instant à l’autre. On

connaît mal les échelles de conta-

mination au niveau individuel…

Hépatites C : de nou-

veaux outils au service

des malades

Le Courrier : Lors de cette

conférence internationale, vous

avez présenté un poster (le 20

juin 2001) cosigné par vous-

même, Pascal Gouëzel, Domi-

nique Salmon, Josiane Holstein,

Didier Sicard, Willy Rozen-

baum et Elisabeth Delarocque-

Astagneau sur les co-infections

HIV-HCV dans la plupart des

hôpitaux français (étude trisan-

nuelle). Quelles étaient les

caractéristiques des patients,

concernant leurs génotypes

viraux, l’importance de la co-

infection par les deux virus, de

leur consommation d’alcool,

leurs pathologies, leur accès

relatif au système de soins,

etc. ?

G.P. : Ce poster, réalisé sous

l’égide de l’Association des pro-

fesseurs de pathologie infectieuse

et tropicale (l’APPIT), de

l’Institut national de la veille

sanitaire (l’INVS) et de l’Assis-

tance publique-hôpitaux de Paris,

avait pour but de mieux cerner les

indications actuelles de la prise

en charge des co-infectés

VIH/VHC à commencer par la

biopsie hépatique, le profil des

patients, ceux qui accèdent aux

traitements, etc. Ainsi, 1 813 pa-

tients ont été inclus dans l’étude,

recrutés pour 71 % d’entre eux

dans des CHU et pour 29 % dans

des hôpitaux généraux (services

maladies infectieuses, immuno-

logie clinique, médecine interne) :

64 % des patients co-infectés

(soit 194 sur 305) avaient une

enzyme hépatique élevée (ALT),

36 % (soit 111 sur 305) normale,

58 % avaient le génotype 1 (soit

78 sur 135), 5 % le génotype 2

(7/135), 23 % le génotype 3

(31/135), 13 % le 4 (18/135) et

1% le 6 (1/135). Soixante-douze

pour cent consommaient moins

de 40 g d’alcool par jour, mais

8% plus de 80 g et 20 % de 40 à

80 g.

En fait, 28 % des patients séropo-

sitifs pour le VIH étaient co-

infectés par le VHC, 28 %

consommaient plus de 40 g par

jour d’alcool, 74 % avaient une

hépatite active ou une cirrhose,

9% une cirrhose ou un cancer.

49 % des patients co-infectés

n’avaient pas eu de biopsie du

foie, 46 % n’étaient pas en traite-

ment pour leur hépatite C. Les

patients co-infectés avec un

ALT normal ont deux fois

moins de biopsies hépatiques et

sont donc deux fois moins trai-

tés. Ceux qui consomment plus

de 40 g d’alcool par jour ont

e

n

t

r

e

t

i

e

n

e

n

t

r

e

t

i

e

n

I

n

t

e

r

v

i

e

w

trois fois moins de “chances”

d’avoir une biopsie et donc

d’être traités. Comme on le voit

bien dans cette grosse enquête,

le fait d’être co-infecté, de

boire trop d’alcool, d’être usa-

ger de drogues par voie intra-

veineuse, etc. diminue donc

très clairement les “chances”

d’accès au traitement.

En dépit des améliorations

nettes apportées dans la prise

en charge de ces patients, il

reste donc beaucoup à faire

pour leur permettre de bénéfi-

cier des traitements, engager des

actions spécifiques contre les

consommations d’alcool et

faire valoir l’inanité du dogme

“transaminase normale = pas

de PBH” chez ces patients co-

infectés. La dernière conféren-

ce de consensus concernant la

prise en charge des hépatites C

est très claire sur ce point : “En

cas d’alcoolodépendance, le

traitement peut être proposé s’il

existe une prise en charge glo-

bale de celle-ci”. Comme pour

le sida dans le rapport Del-

fraissy, il y a donc de moins en

moins d’arguments formels à

opposer aujourd’hui à l’évalua-

tion histologique du foie (par

PBH ou bientôt à l’aide de mar-

queurs sanguins) et surtout à la

mise sous traitement. Reste à

traiter différemment le patient

qui boit ou se pique, mais non à

l’exclure du bénéfice des soins.

Le Courrier : Swaps vient de

publier un dossier sur l’hépa-

tite C : on y lit que de nou-

velles recommandations concer-

nant la PBH se sont fait jour. En

résumé : Quand s’en passer ?

combien de patients pour-

raient-ils “se l’économiser”,

puisqu’ils la redoutent, et selon

quels critères ?

G.P. : Tout allègement vers

moins d’investigation est a

priori un gain de chances pour

les malades et, s’il est possible

de disposer de bons critères

pour éviter aux patients “d’y

passer” avant de démarrer un

traitement, pourquoi s’en priver ?

D’autant que la PBH, qui reste

l’examen de référence et, il faut

le rappeler, qui a plusieurs

inconvénients : inconfort, mor-

bidité, mortalité (très faible,

bien heureusement), coût, faux

négatifs et inadaptation au

dépistage et au suivi. Ainsi, lors

de la dernière conférence de

consensus sur la prise en char-

ge de l’hépatite C, on a souli-

gné la possibilité de ne pas la

proposer lorsque l’indication

du traitement est indépendante

des lésions hépatiques (dans les

cas de génotypes 2 ou 3, en

l’absence de comorbidité),

pour une femme ayant un projet

de grossesse afin de diminuer

le risque de transmission de la

mère à l’enfant (même s’il est

faible), lorsque le patient pré-

sente des signes biologiques,

cliniques, échographiques évi-

dents de cirrhose. Ou encore,

évidemment, lorsque l’on ne

peut pas proposer de traitement

à court terme (en cas de cirrho-

se décompensée, lorsque les

transaminases sont normales

sans facteurs de comorbidité).

Quoi qu’il en soit, il est essen-

tiel de préparer le patient à sa

PBH (comme à un entretien

préopératoire), de la dédramati-

ser.

Le Courrier : Où en est-on

des alternatives possibles à

la PBH : imagerie médicale,

marqueurs sanguins directs

et indirects du VHC ? Quelle

est la validité du Fibrotest®?

G.P. : On recourt depuis plu-

sieurs années à des moyens

non invasifs de diagnostic de

la fibrose hépatique parmi les-

quels l’échodoppler et l’endo-

scopie, mais aussi des tests

sanguins, dont le plus populaire

est le Fibrotest®, mis au point

par l’équipe du Pr Thierry

Poynard de la Salpêtrière,

capable d’évaluer, sur une

simple prise de sang, le score

de fibrose nécessaire à la déci-

sion thérapeutique. Le Fibro-

test®permettrait ainsi “d’éco-

nomiser” 45 à 55 % des biop-

sies. Malheureusement, il n’est

pas exempt d’un certain nom-

bre d’erreurs possibles (je

vous engage à lire à ce propos

l’article de Paul Calès, dans le

N° 98 de Transcriptase). Il est

relativement cher (42,5 ) et

ne donne pas tous les rensei-

gnements que peut fournir une

PBH (sur la stéatose, la toxicité

médicamenteuse, l’alcool…).

On attend la mise sur le mar-

ché d’autres marqueurs san-

guins, directs et indirects…

Le Courrier : Les patients

usagers de drogues sont-ils

des “clients” moins com-

pliants que les autres ?

G.P. : La question porte en

elle le germe de la stigmatisa-

tion. C’est vrai qu’un patient

usager de drogues n’est pas, a

priori, le plus “compliant” des

malades, qu’il met parfois en

difficulté l’équipe de soins,

surtout lorsqu’elle n’est pas

formée, a tendance à dispa-

raître de la circulation de

temps en temps… Mais plus

ou moins que les autres

patients ? Et quand bien même ?

Nous sommes là pour soigner

des hommes et des femmes

qui ont besoin de soins appro-

priés, quels que soient leurs

comportements, leurs façons

d’être et de faire, leur orienta-

tion sexuelle ou leurs pra-

tiques addictives. Reste que la

question de la violence se

pose parfois. À nous de trou-

ver la façon de les accompa-

gner au plus près. Et puis, il

faut savoir que l’hépatite C

concerne en France, pour un

tiers des cas, les patients (ex

ou actif) usagers de drogues

et, dans l’avenir, 70 % des

contaminations concerneront

ces patients : soit entre 10 et

13 contaminations par jour.

Les études récentes ont mon-

tré que le nombre d’usagers de

drogues “mauvais répon-

deurs” au traitement (géno-

types 1 et 4) était en augmen-

tation, ils sont toujours plus

nombreux à présenter un “bon

génotype” (le 3), qui guérit

dans 80 % des cas. Un autre

problème vient souvent de ce

que… bien des médecins ne

savent pas que le fait de

prendre des antirétroviraux

peut diminuer la biodisponibi-

lité de la méthadone et que ces

patients peuvent alors se sentir

particulièrement mal, ce qui

majore encore les effets anxio-

gènes et dépressogènes du

traitement. C’est donc à nous

de nous adapter à ces patients

en cessant de croire qu’il faut

qu’ils soient impeccablement

stabilisés pour avoir droit de

bénéficier d’un traitement

efficace. Et qui peut les guérir.

96

Le Courrier des addictions (4), n° 3, juillet/août/septembre 2002

e

n

t

r

e

t

i

e

n

e

n

t

r

e

t

i

e

n

I

n

t

e

r

v

i

e

w

Le sida en chiffres

Dans le monde, une nouvelle contamination toutes les six

secondes, un décès toutes les onze secondes !

•L’Afrique représente plus de 70 % des personnes infectées dans le

monde : 3 400 000 et 28 100 000 vivant avec le sida fin 2001.

•Europe de l’Ouest : 30 000 personnes infectées par le VIH en

2001 (560 000 vivant avec le sida fin 2001). Les trois pays le

plus touchés sont l’Espagne, la France et l’Italie.

•Amérique du Nord, respectivement 45 000 et 940 000.

•Amérique du Sud : 130 000 et 1 400 000.

•Afrique du Nord et Moyen-Orient : 80 000 et 440 000.

•Europe de l’Est et Asie centrale : 250 000 et 1 000 000.

•Asie de l’Est et Pacifique : 270 000 et 1 000 000.

•Asie du Sud-Est et du Sud : 800 000 et 6 100 000.

•Australie et Nouvelle-Zélande : 500 et 15 000 ONUSIDA.

1

/

4

100%