AvanCées JUIN 2016

JUIN 2016

> myasthenia gravis

> myasthénie acquise

> myasthénie oculaire

> myasthénie généralisée

La myasthénie auto-immune est une maladie rare. Elle se

manifeste par une faiblesse musculaire d’intensité et de

durée variable pouvant toucher n’importe quel muscle.

Cette faiblesse musculaire fluctuante s’accompagne

fréquemment d’anomalies du thymus, sous forme

d’hyperplasie chez le sujet jeune ou de thymome chez le

sujet âgé.

Ce document, publié à l’occasion des Journées des

Familles 2016 de l’AFM-Téléthon, présente les actualités

de la recherche dans la myasthénie auto-immune :

colloques internationaux, études ou essais cliniques en

cours, publications scientifiques et médicales...

Il est téléchargeable sur le site internet AFM-Téléthon où

se trouvent aussi d’autres informations concernant les

domaines scientifiques, médicaux, psychologiques,

sociaux ou techniques sur la myasthénie auto-immune :

WEB www.afm-telethon.fr > Concerné par la maladie > Myasthénie

auto-immune

AvanCées

dans la

myasthénie

auto-immune

Avancées dans la myasthénie auto-immune

2 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2016

Savoir & Comprendre

Sommaire

Des évènements médico-scientifiques................................................ 7

Des études cliniques ............................................................................. 7

Des bases de données .................................................................................................. 7

Étude FIGHT-MG ............................................................................................................. 8

Des essais cliniques ............................................................................... 9

Optimiser le traitement de la myasthénie auto-immune ................................ 9

Évaluer l’efficacité de la thymectomie ....................................................................... 9

Essai MYACOR ..................................................................................................................... 9

Le méthotréxate .............................................................................................................. 10

Le belimumab .................................................................................................................. 10

Le tacrolimus .................................................................................................................... 10

Essai Myastérix ................................................................................................................. 10

L’exercice ............................................................................................................................ 11

Développer des traitements dans les myasthénies réfractaires ................. 11

Le rituximab ...................................................................................................................... 11

L’eculizumab ..................................................................................................................... 12

Le bortezomib .................................................................................................................. 12

La thérapie cellulaire dans la myasthénie généralisée .................................. 13

Efficacité d’une thérapie cellulaire par greffe de cellules souches

hématopoïétique ............................................................................................................ 13

Un essai de thérapie cellulaire en cours ................................................................ 13

Développer des traitements dans la myasthénie oculaire ........................... 14

D’autres avancées médico-scientifiques ........................................... 14

Des outils pour la recherche .................................................................................... 14

Un modèle de souris pour la myasthénie à anticorps anti-MuSK ............... 14

Un modèle de myasthénie avec des anomalies du thymus .......................... 15

Sur la piste des éventuelles causes virales de la myasthénie ...................... 15

Des traces d’infection par le virus d’Epstein-Barr .............................................. 15

Des traces d’infection par le virus du Nil occidental ........................................ 16

L’hypothèse d’un rôle des hormones dans la myasthénie et les maladies

autoimmunes se confirme ........................................................................................ 16

Des méthodes de détection des auto-anticorps plus sensibles ................ 16

Facteurs prédictifs de l’évolution d’une myasthénie oculaire vers une

myasthénie généralisée ............................................................................................. 17

*

* *

Rédaction

Myoinfo,

Département d'information sur

les maladies neuromusculaires

de l'AFM-Téléthon, Évry

Validation

S. Berrih-Aknin

UPMC UM76 – INSERM U974 –

CNRS UMR 7215, Institut de

Myologie Hôpital La Pitié-

Salpêtrière, Paris

Avancées dans la myasthénie auto-immune

3 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2016

Savoir & Comprendre

La myasthénie auto-immune est une maladie rare qui touche environ 10

personnes sur 100 000.

Elle apparaît souvent entre 20 et 40 ans, le plus souvent chez les femmes

(60% des cas). Après 40 ans, la répartition homme/femme tend à

s'inverser. Depuis plusieurs années, le nombre de personnes âgées de plus

de 60 ans chez qui on fait le diagnostic de myasthénie a augmenté,

surtout chez les hommes.

Elle se manifeste de façon très différente d'une personne à l'autre

(myasthénie oculaire, myasthénie généralisée, formes avec auto-anticorps

anti-récepteur de l'acétylcholine, formes avec anticorps auto-anti-

récepteur tyrosine kinase musculaire, formes avec auto-anticorps anti-

LRP4...) et peut fluctuer dans le temps pour un même individu.

▪ La myasthénie auto-immune est caractérisée par une faiblesse

musculaire fluctuante qui s'accompagne souvent d'anomalies du thymus

(hyperplasie chez le sujet jeune ou thymome chez le sujet âgé).

Le thymus est une glande située dans le thorax derrière le sternum. Son

activité et sa taille sont maximales jusqu'à la puberté, avant de diminuer à

l'âge adulte. Son rôle est de rendre certaines cellules du système

immunitaire, les lymphocytes T, aptes à distinguer ce qui appartient à

l'organisme (le "soi") de ce qui provient de l'environnement (le "non-soi")

et à reconnaître spécifiquement les différents agents pathogènes (virus,

microbes, bactéries...).

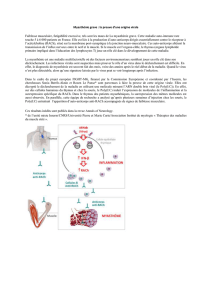

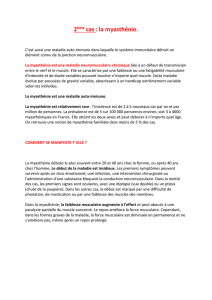

▪ La myasthénie auto-immune est une maladie neuromusculaire due à un

dysfonctionnement du système immunitaire, qui entraîne une réaction

immunitaire dirigée contre des constituants de l'interface entre le nerf et

le muscle, c’est-à-dire la jonction neuromusculaire, aboutissant à un

défaut de transmission de l'influx nerveux.

Les lymphocytes T ne reconnaissent pas comme des constituants de

l'organisme des éléments de la jonction neuromusculaire que sont les

récepteurs de l'acétylcholine (RACh), les récepteurs musculaires de la

tyrosine-kinase (MuSK), ou encore les récepteurs LRP4.

Cela déclenche une réaction auto-immune dans laquelle les lymphocytes T

provoquent la production par les lymphocytes B d'auto-anticorps anti-

récepteurs de l'acétylcholine (anti-RACh), d'auto-anticorps anti-MuSK ou

encore d’auto-anticorps anti-LRP4.

Ces auto-anticorps en se fixant sur les RACh, les récepteurs MuSK ou les

protéines LRP4 entrainent respectivement la destruction des RACh, des

récepteurs MuSK ou des protéines LRP4.

▪ Plus de 85% des personnes atteintes de myasthénie fabriquent des auto-

anticorps dirigés contre le récepteur de l’acétylcholine (auto-anticorps

anti-RACh). En se fixant sur ces récepteurs, les auto-anticorps bloquent le

fonctionnement de ceux-ci ou provoquent leur destruction.

L'acétylcholine ne peut alors plus se fixer sur son récepteur et la

transmission de l'influx nerveux vers le muscle s'effectue mal : le muscle se

contracte moins bien et se fatigue. Il s'en suit une faiblesse musculaire

d'intensité et de durée variables, qui peut toucher n'importe quel muscle

et qui augmente à l'exercice.

Une maladie est dite rare quand

elle touche moins d'une personne

sur 2 000. Les maladies rares font

l'objet d'une politique de santé

publique commune dans les

domaines de la recherche, de

l'information et de la prise en

charge.

Les auto-anticorps sont des

anticorps qui réagissent contre

des éléments de son propre

organisme, comme le muscle.

La jonction neuromusculaire

est la zone de communication

entre le nerf par qui le signal de

contraction (influx nerveux) arrive

et le muscle qui se contracte sous

l'impulsion de l'influx nerveux.

Les anticorps sont des protéines

complexes impliquées dans

l'immunité, dont le rôle est de

reconnaître spécifiquement un

élément étranger à l'organisme

afin qu'il soit détruit par le

système immunitaire. Ils

appartiennent à la famille des

immunoglobulines (Ig) dont il

existe cinq grands types : IgA,

IgD, IgE, IgG, IgM. Les IgG sont les

plus fréquentes de notre

organisme.

Les lymphocytes T sont des

globules blancs spécialisés dans

certains types de réponses

immunitaires. Il existe plusieurs

types de lymphocytes T chacun

assurant une fonction spécifique.

Les lymphocytes B sont des

globules blancs spécialisés dans

un autre type de réaction

immunitaire : ils produisent les

anticorps qui neutralisent des

substances ou des molécules

considérées comme étrangères

par l'organisme.

Avancées dans la myasthénie auto-immune

4 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2016

Savoir & Comprendre

▪ Parmi les malades présentant une forme généralisée sans auto-anticorps

anti-RACh, environ 40% présentent des auto-anticorps contre le récepteur

tyrosine-kinase spécifique du muscle (auto-anticorps anti-MuSK). Le

récepteur MuSK joue un rôle important dans le développement et la

stabilité de la jonction neuromusculaire, en particulier dans le

déclenchement du regroupement des récepteurs de l'acétylcholine lors de

la formation de la jonction neuromusculaire.

▪ Environ 20% des patients chez qui on ne retrouve ni auto-anticorps anti-

RACh, ni auto-anticorps anti-MuSK, présentent des auto-anticorps contre

la protéine LRP4 (low-density lipoprotein (LDL) receptor-related protein 4),

un récepteur de l’agrine au niveau de la jonction neuromusculaire. En se

fixant sur son récepteur LRP4, l'agrine contribue au maintien du

regroupement des RACh sous la terminaison nerveuse.

Le rôle pathogénique des auto-anticorps anti-MuSK ou anti-LRP4 dans la

myasthénie autoimmune s’expliquerait par l’inhibition du regroupement

des récepteurs de l’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire.

▪ Le pourcentage de personnes atteintes de myasthénie qui n'ont ni auto-

anticorps anti-RACh, ni auto-anticorps anti-MuSK, ni auto-anticorps anti-

LRP4 est de l’ordre de 2 à 5%.

Mécanismes auto-immuns conduisant à la myasthénie

Avancées dans la myasthénie auto-immune

5 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2016

Savoir & Comprendre

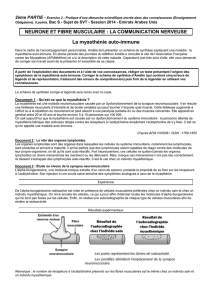

Les traitements actuels de la myasthénie auto-immune reposent sur les

connaissances acquises sur le fonctionnement de la jonction

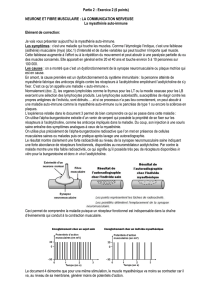

La transmission synaptique à la jonction neuromusculaire

Le mouvement volontaire est déclenché par un influx nerveux qui chemine le long des nerfs et arrive au niveau de la

jonction entre le nerf et le muscle.

1 : Dans la terminaison axonale du nerf (élément pré-synaptique), le neurotransmetteur acétylcholine est stocké dans des

vésicules synaptiques.

2 : L’arrivée de l’influx nerveux à la terminaison nerveuse entraîne la fusion des vésicules avec la membrane pré-

synaptique.

3 : Les vésicules libèrent l’acétylcholine dans la fente synaptique.

4 : Les molécules d’acétylcholine libérées vont se fixer sur la membrane de la cellule musculaire (membrane post-

synaptique) au niveau des récepteurs de l'acétylcholine.

5 : Cette fixation entraîne un passage d’ions à travers la membrane de la fibre musculaire, qui par une cascade de

réactions chimiques aboutit à la contraction des myofibrilles et donc de la fibre musculaire.

5’ : Dans le même temps, les molécules d’acétylcholine présentes dans la fente synaptique sont soit recapturées par la

membrane pré-synaptique, soit détruites par l’acétylcholinestérase.

La machinerie de la transmission synaptique est alors prête à un nouveau cycle de transmission synaptique.

5'

1

2

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%