16_TS_1B1_exercice

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 16_TS_1B1_exercice.docx

1

Exercices sur le thème :

5 page 161.

T=ln(a+1)/λ

T= ln (1,0644)/1,42.10-11

T= 4,39 Ga soit 4,4 Ga

Age proposé proche de celui de la Terre, mais plus ancien que celui des plus vieilles roches continentales.

6 page 161.

Contact anormal entre le Silurien et le Crétacé plus récent. La nappe est constituée du Silurien et du

Dévonien. La zone de contact est sub-horizontale.

Cela provoque un épaississement de la CC au niveau de la chaîne pyrénéenne.

7 page 162

Le développement des notions suivantes est attendu :

!- Principales caractéristiques de la croûte continentale : Composition, densité, épaisseur, altitude moyenne, âge.!

- Mise en relation de certaines caractéristiques crustales et différences d’altitude moyenne entre océans et

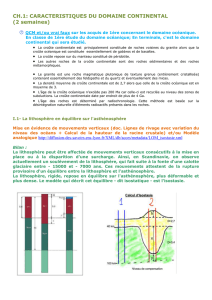

continents : densité et épaisseur expliquent l’altitude moyenne des continents en lien avec le modèle d’équilibre

isostatique.

8 page 162

Soulèvement crustal à l’emplacement des anciennes calottes glaciaires ou des calottes glaciaires actuelles

(localiser). Le soulèvement vertical continue de se produire alors que les calottes ont fondu. La perte de masse

est compensée par une remontée de la lithosphère.

Des zones d’enfoncement crustal sont localisées à la périphérie des zones de soulèvement. Dans le cadre du

modèle de l’isostasie, le mouvement vers le bas pourrait être interprété comme résultant d’une surcharge. Celle-

ci correspond à un transfert de charge: la fonte des calottes glaciaires nord-américaines et scandinaves transfère

de l’eau au domaine océanique.

9 page 162.

Gneiss = roches métamorphiques. Présence de plis dans les roches : déformations souples en profondeur

(ductile). De mêmes : lits clairs et foncés, donc orientation préférentielle des minéraux. Les deux arguments

reflètent une hausse de pression et de température (lié à l’épaississement crustal).

y"="0,0644x"+"0,6988"

0,6985"

0,699"

0,6995"

0,7"

0,7005"

0,701"

0,7015"

0,702"

0,7025"

0" 0,02" 0,04" 0,06"

87Sr/86Sr'

87Rb/86Sr'

Droite'de'régression'

87Sr/86Sr"

Linéaire"(87Sr/86Sr)"

77

THÈME 3 – EXERCICES

1

EXERCICES DU THÈME 3

Les corrigés des exercices des rubriques « Évaluer ses

connaissances» et « S'entraîner avec un exercice

guidé » se trouvent à la fin du manuel (p. 366).

Chapitre 1 [pp. 161-162 du manuel]

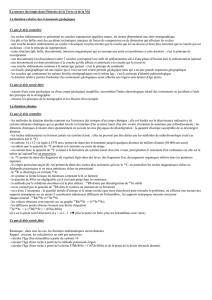

LA DATATION D’UNE MÉTÉORITE

(Utiliser des modes de représentation graphique)

Réponses attendues :

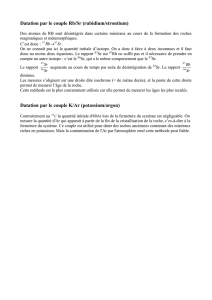

1. La datation par radiochronologie est fondée sur la décroissance

radioactive naturelle de certains éléments chimiques contenus

dans les minéraux des roches magmatiques. Le 87Rb est un isotope

instable du Rb : il se désintègre en 87Sr. Ainsi, la quantité de 87Rb

contenu dans un minéral diminue au cours du temps, alors que

celle de 87Sr augmente anticorrélativement, en suivant une loi

exponentielle liée au temps. La détermination de la quantité de

87Rb et de 87Sr dans plusieurs minéraux d’une roche permet alors

de calculer un âge pour celle-ci.

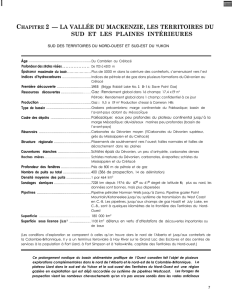

2.

3. La pente de la droite isochrone est de 0,0647. On peut alors

calculer l’âge de la météorite :

T = Ln (pente +1) / Ð = 4 422 857 333 années.

Il est « raisonnable » d’arrondir la valeur obtenue (la représentation

graphique montre que tous les points ne sont pas strictement ali-

gnés sur la droite isochrone, il y a donc des erreurs de mesure, de

plus il y a une imprécision dans la détermination de la pente), et

de proposer un âge de 4,4 Ga.

4. L’âge de cette météorite est très proche de celui proposé pour

la Terre à partir de la datation d’autres météorites (4,56 Ga). Il est

plus élevé que l’âge des plus anciennes roches de la croûte conti-

nentale (4,02 Ga).

LA NAPPE DE GAVARNIE

(Mettre en relation des informations avec ses connaissances)

Réponses attendues :

1.

2. On observe sur la photo une disposition relative anormale des

couches sédimentaires, puisque des formations du Mésozoïque

sont surmontées par des formations du Paléozoïque. Cette dispo-

sition peut être interprétée comme résultant d’un déplacement.

L’énoncé précise que l’ampleur de ce déplacement est estimée

à environ 10 km. Ces caractéristiques suggèrent que la nappe de

Gavarnie est une nappe de charriage.

3.

4. L’empilement de la nappe de Gavarnie sur le socle surmonté par

les calcaires du Crétacé contribue à épaissir la croûte continentale

au niveau des Pyrénées.

CROÛTE OCÉANIQUE ET CROÛTE CONTINENTALE

(Effectuer une synthèse des connaissances)

Réponse attendue :

Le développement des notions suivantes est attendu :

– Principales caractéristiques de la croûte continentale : Composition,

densité, épaisseur, altitude moyenne, âge.

– Mise en relation de certaines caractéristiques crustales et dif-

férences d’altitude moyenne entre océans et continents : densité

et épaisseur expliquent l’altitude moyenne des continents en lien

avec le modèle d’équilibre isostatique.

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

87Sr/86Sr

87Rb/86Sr

0,7025

0,7015

0,7005

0,6985

0,6995

0,7020

0,7010

0,6990

0,7000

y = 0,0647x + 0,6988

Schistes

Calcaires blancs

Calcaire

Schistes noirs

Socle granitique

Dévonien moyen

PALÉOZOÏQUE

MÉSOZOÏQUE

PALÉOZOÏQUE

Dévonien

Crétacé

Silurien

Cambrien

Schistes

Calcaires blancs

Calcaire

Schistes noirs

Socle granitique

Dévonien moyen

Nappe de

charriage

Contact

anormal

Dévonien

Crétacé

Silurien

Cambrien

(…)

© Éditions Belin 2012

1

/

1

100%