RAPPORT D´INFORMATION N° 169 SÉNAT

N° 169

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 2009

RAPPORT D´INFORMATION

FAIT

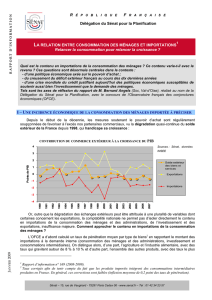

au nom de la délégation du Sénat pour la Planification (1) sur la relation

macroéconomique entre la consommation des ménages et les importations,

Par M. Bernard ANGELS,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; MM. Pierre André, Bernard Angels, Mme Evelyne

Didier, M. Joseph Kergueris, vice-présidents ; M. Yvon Collin, Mme Sylvie Goy-Chavent, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier,

M. Gérard Bailly, Mme Bernadette Bourzai, MM. Jean-Luc Fichet, Philippe Leroy, Jean-Jacques Lozach, Jean-François Mayet,

Philippe Paul

- 3 -

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION ......................................................................................................................... 5

I. UNE QUESTION IMPORTANTE : QUELLE EST LA RELATION

ENTRE CONSOMMATION ET IMPORTATIONS ?........................................................... 7

A. CONTRAINTE EXTÉRIEURE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE......................................... 7

1. Un déficit extérieur pénalisant la croissance…....................................................................... 8

2. …dans une économie de plus en plus ouverte.......................................................................... 11

B. PRÉCISIONS SUR LE CONTENU EN IMPORTATIONS DE LA CONSOMMATION............ 12

1. Du taux de pénétration macroéconomique à la mesure des importations par produit ............. 13

a) Vue générale....................................................................................................................... 13

b) Un contenu différencié ....................................................................................................... 14

2. Une mesure nécessitant des corrections liées au contenu en exportations françaises

des importations ..................................................................................................................... 15

3. Un impact économique de la consommation des ménages importée

difficile à évaluer dans sa globalité ........................................................................................ 16

a) La perception d’un contenu en importations relativement limité......................................... 16

b) Une activité nationale induite par les importations non négligeable.................................... 19

II. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES PRODUITS IMPORTÉS QUI

AUGMENTE AVEC LE REVENU ......................................................................................... 22

A. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES BIENS IMPORTÉS PLUS FORTE POUR

LES MÉNAGES AISÉS............................................................................................................. 22

1. Des choix de consommation différenciés selon le revenu… ..................................................... 22

2. … se traduisent par une propension à consommer des produits importés globalement

croissante avec le revenu........................................................................................................ 23

B. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES PRODUITS IMPORTÉS PLUS FORTE

À LA MARGE........................................................................................................................... 25

III. UNE RELANCE ÉCONOMIQUE QUI DOIT ÊTRE PENSÉE

EN CONSÉQUENCE............................................................................................................... 27

A. UN MARCHÉ NATIONAL RELATIVEMENT OUVERT ET CONCURRENTIEL

POUR LE MARCHÉ DES BIENS ............................................................................................. 27

1. L’incidence des prix d’importations sur les prix de consommation dénote un degré

de concurrence relativement élevé .......................................................................................... 27

2. Des perspectives d’ouverture et de concurrence encore accrues............................................. 31

B. QUELLE RELANCE, À QUEL ÉCHELON ? ............................................................................ 32

1. Nécessité et perspective d’une relance concertée .................................................................... 32

a) Le bien fondé d’une relance concertée de la demande…..................................................... 32

b) … au niveau mondial.......................................................................................................... 34

c) … au niveau européen ........................................................................................................ 35

2. La pertinence d’une coordination des politiques économiques

dans l’Union Européenne et particulièrement dans la zone euro ............................................ 37

a) L’importance du commerce intra-zone................................................................................ 38

b) Les vertus d’un « policy mix » dans la zone euro au soutien de la demande ....................... 39

- 4 -

3. Quelle déclinaison nationale d’une politique budgétaire expansive ? ..................................... 41

a) Une relance française à court terme qui préfère l’investissement

à la consommation … ......................................................................................................... 42

b) … malgré le contexte d’un choc de demande...................................................................... 45

EXAMEN EN DÉLÉGATION...................................................................................................... 51

ANNEXE : ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES CONJONCTURES

ÉCONOMIQUES (OFCE) ............................................................................................................ 59

- 5 -

INTRODUCTION

Depuis le début des années 2000 et jusqu’à la propagation de la

crise financière actuelle, les mesures aboutissant à une distribution de

pouvoir d’achat ont été régulièrement soupçonnées de favoriser l’activité

des pays exportateurs au détriment de la production nationale, sur fond

d’augmentation du déficit extérieur de la France.

De fait, toute réflexion sur les politiques de soutien à la

consommation des ménages doit, à côté d’autres considérations (la croissance,

l’emploi, le pouvoir d’achat…), intégrer la contrainte extérieure, c’est-à-dire

l’obligation pour un pays d’équilibrer à terme ses échanges extérieurs1. En

particulier, relancer la consommation lorsque la production intérieure ne peut

la satisfaire aboutit nécessairement au creusement du déficit extérieur, sans

gains significatifs en termes de croissance.

Ce débat rejoint la question, plus générale, de l’autonomie des

politiques économiques, en particulier des politiques de relance pour lutter

contre le chômage, dans le cadre d’une économie ouverte. Beaucoup auront

encore en mémoire les obstacles auxquels la relance française de 1981 s’est

heurtée, exemple de politique économique expansionniste butant sur la

contrainte extérieure2.

Aujourd’hui, dans le cadre de la monnaie unique, l’impact sur

l’inflation et la monnaie d’une relance contracyclique de la consommation

nationale se trouve, certes, « dilué » entre les 15 pays de la zone euro3.

Toutefois, les problèmes de déficit extérieur, et de déficit public

de la France, si la politique budgétaire devait être mise à contribution, se

posent avec une acuité persistante, et même renouvelée dans le contexte de

la crise actuelle.

1 Cette obligation présente un caractère sinon théorique, du moins différé - voire incertain - si

l’on considère, par exemple, l’économie américaine dont le creusement ces dernières années du

double déficit (extérieur et budgétaire) a été permis par la suprématie du dollar, ou encore la

situation de la France au sein de l’Union européenne, dont le double déficit n’est pas sanctionné

par une hausse des taux d’intérêt ou une baisse du cours de l’euro, notre devise étant commune à

l’ensemble de la zone.

2 La création d’emplois publics et la revalorisation des salaires et des prestations sociales

avaient alors favorisé la croissance mais, dans un environnement international peu porteur, le

niveau des importations avait fortement augmenté, se découplant de celui des exportations. Le

déficit commercial et le déficit budgétaire se sont rapidement creusés si bien que, dès 1982, a

succédé une politique de rigueur, non seulement pour combler ces déficits, mais encore pour

lutter contre l’inflation et raffermir le franc, qui subissait alors des attaques.

3 Avec la disparition des monnaies nationales, l’euro a entraîné celle des désalignements des

changes entre les devises concernées ; en outre, idéalement, la zone euro fait de l’équilibre

extérieur une question qui ne se pose plus au niveau national. Qui se préoccupe, pour les Etats-

Unis du déficit extérieur du Maine ou de l’Arizona ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

1

/

100

100%